左权(1905年—1942年) 湖南醴陵人。无产阶级革命家、军事家。全民族抗战期间,他担任八路军副参谋长、八路军前方总部参谋长,后兼任八路军第二纵队司令员,参与指挥百团大战、黄崖洞保卫战等许多战役战斗,同时在军事理论、战略战术和军队建设方面均有建树。

1940年5月,在八路军前方总部驻地,左权和妻子刘志兰欣喜地迎来了女儿左太北的诞生。三个月后,百团大战打响,为了不影响左权工作,刘志兰带着左太北回了延安。

左权与妻子刘志兰、女儿左太北的合影。这也是一家三口唯一的合影。

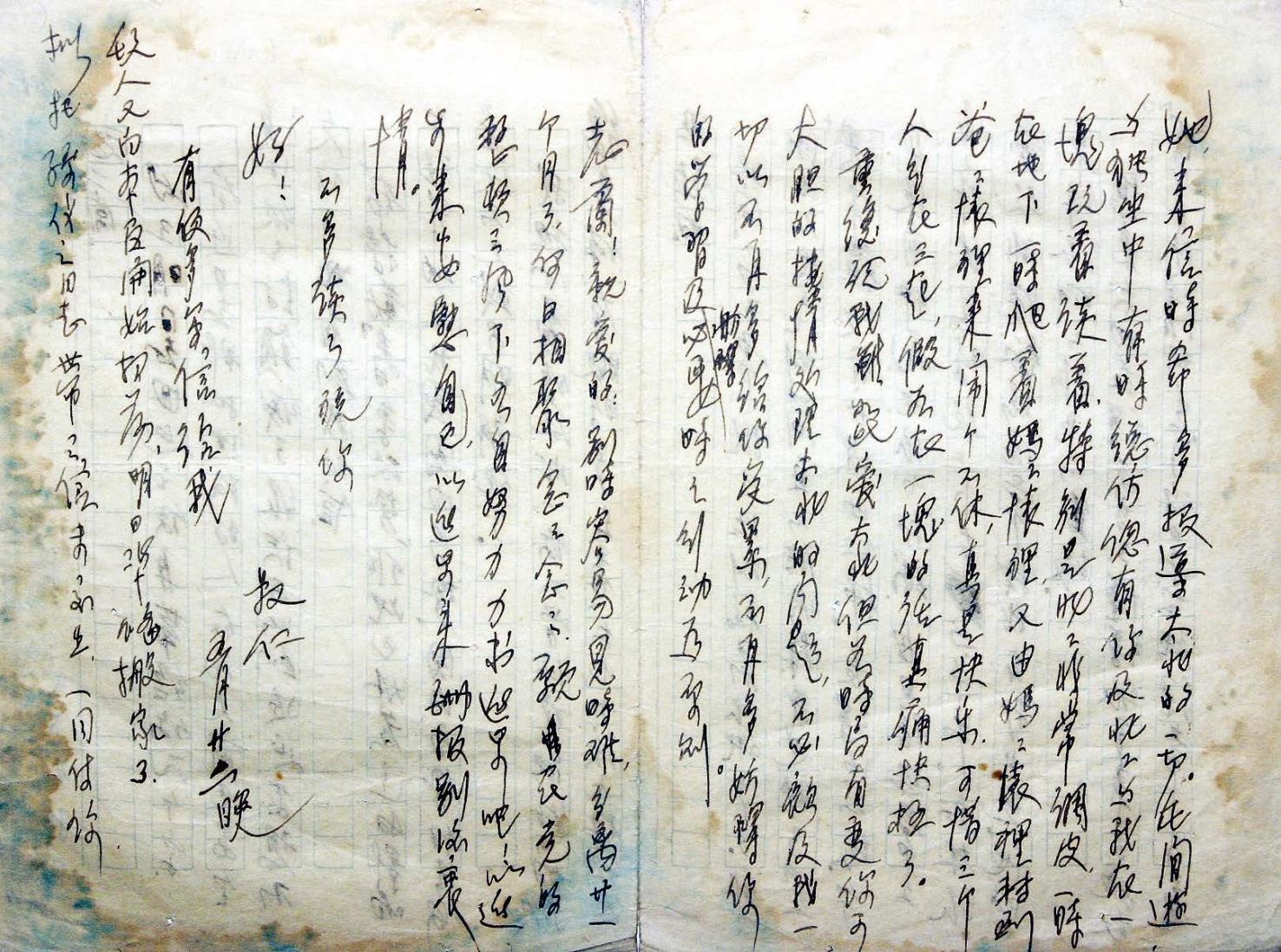

谁料竟是诀别。一年零九个月后,左权牺牲。他牺牲前写给妻女的11封信,成为留给家人的唯一遗产。

2025年夏天,左权外孙、八路军研究会副秘书长沙峰向《环球人物》记者展开了这些信。凝视85年前的笔迹,左权的面孔仿佛在抗日烽烟中清晰起来:是英勇善战的将军,是博闻强识的学者,是体贴入微的伴侣,是满腔柔情的父亲……

2025年6月,左权外孙沙峰接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 侯欣颖/摄)

“‘两杆子’都硬”

1940年11月12日

你们走时正是百团大战第一阶段胜利开展之时,不久结束第一阶段又开始了第二阶段,也获得了预定之战果,连克了数十个据点,尤以辽县以西直至榆社一带据点全部克服,缴获极多。

——左权给妻子的信

毛泽东评价左权,吃的洋面包都消化了,是个“‘两杆子’都硬的将才”。

1937年8月,左权被任命为八路军副参谋长,随军东渡黄河,挺进华北敌后。作家刘白羽回忆,左权是“掌握半个中国战场”的八路军总部里“最繁忙的人”:“除了重大的事由朱总司令决定之外,一般工作都是他处理。”

1937年,左权(右三)随八路军总部东渡黄河。右一、二依次为朱德、任弼时。

由于电文里经常出现“朱德、彭德怀、左权”的联署,“朱彭左”很快成为八路军总部的代称,威震南北。左权以运筹周密见长,他在八路军参与指挥的首场胜仗就是平型关大捷。次年4月,他又指挥了长乐村战斗——此战之敌,来自作战狡猾、装备精良的日军第108师团;此战之地,是两岸高山陡峭、谷底河流湍急的长乐村。左权利用这一地形布下“口袋阵”,以有限兵力将日军长蛇队斩成数段,歼敌2000多人,缴获大批辎重。

1937年,八路军115师向平型关急进。

百团大战则是左权“两杆子”都硬的集中体现。

先看“枪杆子”。百团大战的战场情况极为复杂,各集团时而要听从统一指挥,时而要独立作战。左权精心部署:第一阶段要争取速胜,总兵力应不少于22个团,聂(荣臻)集团主力约10个团,刘(伯承)邓(小平)集团主力8个团附总部炮兵团1个营,贺(龙)关(向应)集团4到6个团,每个集团都有破坏重点。既照顾了全局分工,又保留了各集团的机动性,使我军的战斗力得到充分发挥。

左权使用过的转轮手枪。

再说“笔杆子”。百团大战前后,左权完成了累计超过7万字的文章或报告。以1940年12月发表的《基本战术提纲》为例,从战略战术的基本要义讲起,再讲埋伏、袭击等具体的战术方法。仅是伏击中的“待伏”一项,就分解为14个小项,每个小项又包括若干条要领,如“最高级首长走头”“加强第一梯队力量,纵深不要拉长”等。

数十年后,沙峰看到此文,深受震撼的是左权提到,敌人作战主要依靠火力,我军则是用“白刃拼搏”,也就是贴身肉搏。“过去总听人说,八路军的武器不行,牺牲8名战士才能消灭1个日本鬼子。看了姥爷的文章才知道,为了克服武器短板,八路军战士拼上了他们的血肉之躯啊!”

“咬牛筋”

1940年12月23日

自敌连续三次向我太北扫荡结束后,我们□□(注:原文无法辨认)又安然的住下了。经过一度紧张的战斗生活后,现又恢复了如故的安然生活,我的一切均很好勿念。

——左权给妻子的信

参谋不仅“参智”,也须“参力”。“随着八路军人数快速增长到数十万,武器装备匮乏的问题出现了。即便加上缴获的敌军武器,仍不能满足激增的需求。作为参谋长,姥爷承担起筹建兵工厂的责任。”沙峰说。

左权在山西省黎城县多方勘察,选择了峭壁之上的天然大石洞作为厂址。1939年底,黄崖洞兵工厂拔地而起。它能够生产步枪、掷弹筒和炮弹,年产武器可装备16个团。

黄崖洞兵工厂位于峭壁之上的天然大石洞内。

日军将黄崖洞兵工厂视为心腹大患。1941年11月,南北两路日军奉华北方面军司令官冈村宁次之令,向黄崖洞奔袭而来。

左权向守备部队传达了八路军总部的要求:作战方式为阵地防御战,注意提前掩埋好物资、转移好工人。他特别交代,敌众我寡,作战时要“咬牛筋”,把敌人咬住拖住后,猛中求稳、不焦不躁——在山口处顶两天,杀其威风,在二道防线再顶两天,乱其阵脚,然后上山,待我军增援部队赶到后,实施反包围。

“姥爷当时不在黄崖洞,是通过电话电报跟前方联系的。通讯条件有限,情况瞬息万变,怎么有效地指挥作战?怎么一步步地把敌人‘粘’在这儿?姥爷的方法很多,其中之一是周密准备。他有一张1:5000的地图,详细标注了兵工厂的所有防御工事。”沙峰说。

在左权的指挥下,部队浴血奋战8个昼夜,以不足1500人的兵力抗击了4000多敌人的数十次进攻,敌我伤亡比例6:1。

这一仗打出了八路军的军威,创造了抗战史上的纪录。中央军委在《1941年战役综合研究》里说,当年全国各地的反“扫荡”中,黄崖洞战斗是“最成功的一次”。

“露冷风凄,恸失全民优秀之指挥”

1942年5月5日

在敌后的孩子们实在是太可怜了。李田的小孩子长得很好,在上次大扫荡中得了病,竟长病而死了。大章同志的孩子寄养群众家中,亦不幸遭万恶的鬼子连同奶妈一齐枪杀了。

——左权给妻子的信

1942年,左权和妻女分别一年多了。他在信中问起爱女的近况,忍不住提及日军“扫荡”的残酷一角。

就在左权写下这封信时,2.5万余名日军直扑太行山脉。他们带着彭德怀、左权等人的照片,夜间行军、拂晓突袭,显然掌握我军各首脑机关的位置情况。

1938年,左权在太行山上。

5月23日,日军完成了对八路军总部驻地麻田的合围。守在电话前的左权几乎彻夜未眠,研判四面八方的情报——鉴于消息来到时可能已落后于最新情况,突围时机和路线的判断尤为关键。

24日下午,八路军总部开始向东转移。彭德怀先行一步,左权则留守驻地部署转移事项。分别前,左权叮嘱警卫连,一定要保护首长的安全,掩护全体人员转移,“太行山压顶也不动摇”。

25日拂晓,左权赶到晋冀交界地区,与彭德怀会合。可不久,转移队伍在十字岭被日军飞机发现,日军主力上万人从四面压来。彭、左决定分路突围。在猛烈的炮火下,左权一面命令警卫连掩护彭德怀等人,一面指挥总部机关人员转移。下午4时,大部分人马已冲出包围圈,左权还站在一处高地上指挥。警卫人员一再恳求左权离开,左权说:“我不能离开战斗岗位。”

一轮炮弹呼啸而至,一些十几岁的小战士紧张得原地打转。左权一边向他们高呼“卧倒”,一边站在高地继续指挥。第二轮炮弹接踵而来,躲避不及的他头部中弹,不幸牺牲。

悲痛万分的彭德怀,含泪为左权写下碑志:“露冷风凄,恸失全民优秀之指挥。”

这一年,左太北才2岁。许多年后,她才通过在场战士的回忆,拼凑出父亲牺牲的种种细节。晚年病重时,她又把这份沉甸甸的记忆托付给了沙峰。

“在那一刻,姥爷为什么要那样行动?他是高级指挥员,生存下来能发挥更大作用,为什么全然不考虑自身安危?”沙峰说,他后来发现,这样的以身犯险,在左权的戎马生涯中早已发生多次。于是,他读懂了左权最后的选择。“姥爷一定知道炮弹还会来,但他想的就是完成突围任务。他不可能丢开部下,自己先跑出去。”

彭德怀曾对年幼的左太北这样解释:“(你爸爸)他是死于自己的职守,死于自己的岗位,死于对革命队伍的无限忠诚啊!”

“别时容易见时难”

1942年5月22日

在闲游与独坐中,有时总仿佛有你及北北与我在一块玩着、谈着。特别是北北非常调皮,一时在地下,一时爬着妈妈怀里,又由妈妈怀里转到爸爸怀里来,闹个不休,真是快乐。

——左权给妻子的信

生前最后一封信,左权畅想着团聚场景。军中都知道,左权素来沉默寡言,情感“不善表露”。可对离别许久的妻子,他深情地呼唤:“亲爱的,别时容易见时难。”

左权比刘志兰大12岁,两人结婚时,刘志兰22岁。怀孕的头两个月,刘志兰的反应很厉害。两人未住一处,左权坚持每晚骑马去照料妻子。

然而,在意气风发的年纪结婚生女,整日照料婴儿而非忙于事业,刘志兰心中有很强的落差。与左权通信时,她难免流露苦闷情绪,说些牢骚和气话。

即便放在今天来看,左权的回应也是教科书式的。他总是温和地安慰妻子,共情她的痛苦,肯定她的辛劳,赞美她的才华,鼓励她做自己想做之事。

1942年5月22日,左权写下牺牲前最后一封信。他对妻子刘志兰说:“分离廿一个月了,何日相聚,念念、念念。”

1942年5月,时局已危,左权虽有万般不忍,仍对妻子表示:“你可大胆的按情处理太北的问题,不必顾及我,一切以不再多给你受累、不再多妨碍你的学习及妨碍必要时之行动为原则。”

短短三年的婚姻,影响了刘志兰的一生。左权牺牲后,她感到“走到了路的尽头,无路可走了,又不得不挣扎着往前走”。

在左太北的心中,父亲的形象也一直很模糊——他们毕竟没有真正相处过。直到1982年,11封信失而复得,刘志兰将其全部交给女儿,同时附信一封,讲述全家人短暂的幸福生活。

左太北流着泪看完。她这才知道,父亲喜欢叫她“北北”,每信必问她的情况,设法为她寻找营养品和糖果,牵挂她的痢疾和贫血有没有好转,想象着她参加儿童节活动时顽皮可爱,“还可能获得锦标”……

1950年,左权将军陵墓迁至邯郸,图为移灵时刘志兰携左太北执绋。

这年暑假,还在上小学的沙峰跟着母亲去了左权县——这是左权牺牲的地方,原名辽县,在群众强烈要求下改名为左权县。

沙峰和母亲参加了左权牺牲40周年纪念大会。他从未见过这么多人,好像全县的人都赶来了,连会场外的河沟里都站满了人。“亲历抗战的老人,一个接一个地拉住母亲的手,跟她讲姥爷的事。他们的口音很重,我完全听不懂,但我记住了他们眼里的泪光。”

左太北临终前,将所有信交给沙峰保管。他也像母亲一样,在逐字逐句读完所有信后,难掩热泪。

这些年来,沙峰时常觉得,抗日英烈们从未远去。他告诉《环球人物》记者,1942年,为纪念左权,山西一些有识之士创作了《左权将军之歌》。今年,他再次来到左权县,问起县里还有人会唱吗?“没想到,我得到的答案是,连幼儿园的小朋友都会唱!”

左权留下的信件里,还有两封是写给母亲和叔父的。那是1937年,他告诉老人,我军将持久艰苦地与日军周旋,“我牺牲了我的一切幸福为我的事业来奋斗”;不管日寇怎样进攻,“我们准备不回到黄河南岸来”。

左权的母亲。

2001年12月,61岁的左太北第一次给父亲写了信。她知道父亲近19年没有回家,一直思念奶奶,于是在信的第三段写道——

爸爸,奶奶一直不知道您已血战捐躯的消息,大家都有意瞒着她。1949年夏天,人民解放军挥师湖南时,朱老总指示路过您家乡的部队要派人看望她老人家。当进入醴陵的部队高唱《左权将军之歌》,派人慰问奶奶时,才告诉她:“左权没有回来,我们都是您的儿子。”

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧左权