陈毅(1901年—1972年) 四川乐至人。久经考验的无产阶级革命家、军事家、外交家,中国人民解放军的创建者和领导者之一,中华人民共和国元帅。全民族抗战期间,历任中央军委新四军分会副书记,新四军第一支队司令员,华中总指挥部副总指挥、代总指挥,新四军代军长,领导开辟苏南、苏北抗日根据地。

1938年夏天,新四军第一支队司令员陈毅率部开往江苏西南部的茅山——为开展敌后抗战,全国六大山地根据地正在建设,其中,只有茅山位于长江以南。

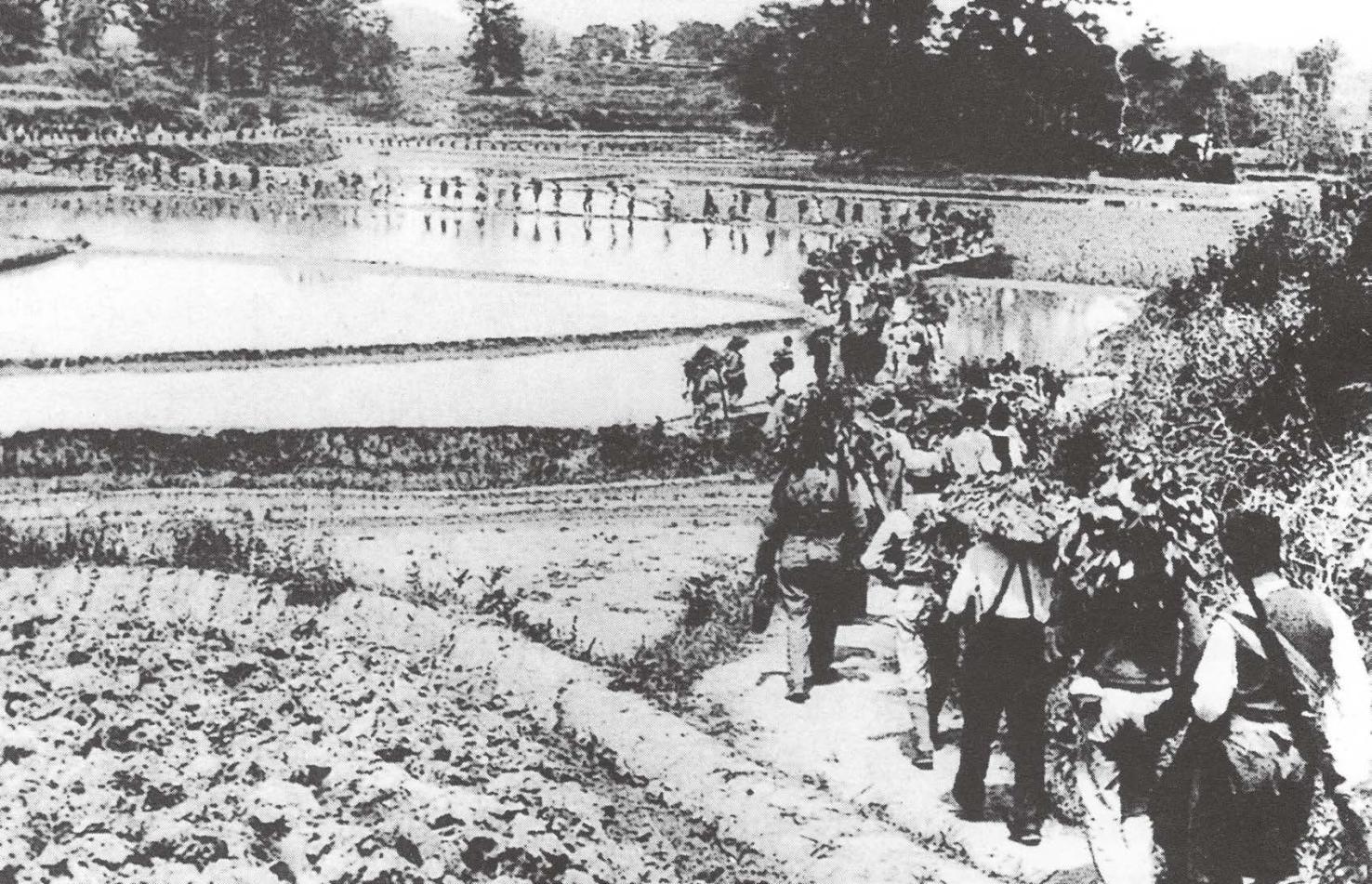

新四军向苏南敌后挺进。(茅山新四军纪念馆供图)

初到茅山,陈毅可谓惊喜交加。喜的是部队安全穿过日军封锁线,惊的是茅山的最高海拔仅300多米,只是一片植被稀疏的低矮山冈。没有熟悉的深山密林,许多战士有疑虑:在地势平坦、水网密布的江南,能否开展游击斗争?

新四军第一支队在茅山脚下集合。(茅山新四军纪念馆供图)

“寇能往,我亦能往”

抗日旌旗战局开,

大军东出薄燕台。

南方豪杰风雷动,

团结救亡下山来。

——陈毅《闻八路军平型关大捷》

1937年9月写下此诗时,陈毅正为新四军改编工作四处奔走。

三年前,因右胯骨粉碎性骨折,陈毅未随红军主力北上,而是留在南方的崇山峻岭间,开展艰苦卓绝的游击斗争。

卢沟桥事变后,党中央开始筹划国共合作抗日。南方各游击区被封锁隔绝,没有及时收到指示,但陈毅仍从报纸杂志的只言片语中,敏锐意识到这一战略转变的到来。

他与时任中共中央苏区分局书记项英分析研究,重新制定游击区方针,使大家有合作抗日的思想准备。与党中央恢复联系后,他担负起改编重任,一面联络各地游击队“下山”,一面与国民党地方当局及驻军谈判。

刚开始,部队警惕性很高,以为又是国民党在搞阴谋。在江西棋盘山,陈毅一度被当成“叛徒”五花大绑起来,被审问几天才解除了误会——说来也巧,绑了陈毅的段焕竞,后来成为陈毅麾下的一员猛将。

1937年10月,国共两党正式达成协议,宣布将江西、福建、浙江、安徽、河南、湖北、湖南、广东八省境内的红军和游击队改编为国民革命军陆军新编第四军,即新四军。到了1938年4月底,新四军完成组建与集结,开始奔赴华中地区的敌后战场。全军1万余人,包括4个支队和1个特务营,叶挺任军长,项英任副军长,陈毅任第一支队司令员。

此时的华中地区,已被日军铁蹄践踏近半年之久,其中又以江苏受害最深。1937年上海沦陷后,日军沿京(南京)沪(上海)铁路和太湖南岸西进,接连攻陷苏州、无锡、南京、镇江等重要城市,江苏大部分地区落入敌手。

毛泽东电令项英、陈毅,指明新四军的行动原则和活动区域:“力争集中苏浙皖边发展游击战,但在目前最有利于发展地区还在江苏境内的茅山山脉,即以溧阳、溧水地区为中心,向着南京、镇江、丹阳、金坛、宜兴、长兴、广德线上之敌作战……”

正是在这一指示下,陈毅率新四军第一支队来到了茅山。初到河湖密布的江南,干部战士们普遍感到“水土不服”。对此,陈毅提出“寇能往,我亦能往”的口号。他一面加强思想政治工作,一面部署展开实地调查,“问路线、问敌情、问地形,搜集和了解一般社会情况”,帮助部队尽快适应平原水网作战。

“华中地区人口稠密、资源丰富,是当时中国最富庶的区域之一。日军向这里扩张,除了军事上的考虑,也有掠夺资源、‘以战养战’的目的。因此,新四军对日军的打击和牵制,对于全国抗战的大局而言非常关键。”茅山新四军纪念馆馆长孙志军告诉《环球人物》记者。

贺甲战斗纪念馆内的雕塑。“伟大胜利在江南”是当时的报刊对贺甲战斗的评价。(贺东根/摄)

强盗居然“来讲什么仁义道德”

故国旌旗到江南,

终夜惊呼敌胆寒。

镇江城下初遭遇,

脱手斩得小楼兰。

——陈毅《卫岗初战》

1938年6月,粟裕领导新四军先遣支队打响韦岗(又称卫岗)伏击战,击毁日军汽车4辆,缴获长短枪20余支。新四军抵达江南后首战告捷,陈毅因此兴奋地写下《卫岗初战》一诗。

陈、粟搭档多年,战法各有特点。孙志军告诉《环球人物》记者,陈毅善于运用毛主席的军事思想,注重结合实际灵活作战。

曾任新四军旅参谋长的张铚秀回忆,陈毅指挥讲究“稳、准、狠”——决定前谨慎,必须将敌情侦察得一清二楚;决定后果敢,一旦开打就要狠打,不论出现多大困难,“不获全胜,不收兵”。

当年7月的新丰车站一役,就很有代表性。

新丰车站位于镇江和丹阳之间,是大运河与京沪铁路的交会枢纽,日军在此设了据点。陈毅派人多次侦察,发现日军嚣张骄纵,夜间防备松懈,决定采用夜袭。

新四军第一支队2团1营担任主力,营长正是段焕竞。7月1日,在丹阳抗日自卫总团的配合下,1营趁着夜色潜入新丰车站。正收枪时,日军在慌乱中惊醒,很快借着车站岗楼的有利位置,形成凶猛的火力封锁线。

一个多小时过去了,段焕竞深知,再拖下去恐有更大伤亡。“必要时可用火攻!”危急时刻,陈毅部署的“后手”方案发挥了作用。主攻连迅速调整火力,掩护放火班点起大火。日军枪声渐小,浓烟之中,赤膊的日军端着刺刀冲出,我军战士一跃而上,挥舞马刀近战。7月2日凌晨,三个多小时的战斗终于结束。我军全歼车站内日军,缴获步枪13支。车站附近的轨道被悉数破坏,京沪铁路的交通一度中断。

后来,陈毅总结江南抗战经验说,新四军的战术以奇袭、伏袭、夜袭为主,“敌顽抗时,最好用火攻”。“陈毅说过,不顾主客观力量、不选择时机地作战,是拿生命做儿戏。何时能直面强敌,何时要保存实力?他是非常有策略的。”孙志军说。

新四军的连战连捷,使越来越多的江南民众燃起信心,投身于抗日救亡之中。日军也不得不调整部署,抽调兵力增防江南。他们恼羞成怒地大发传单称:“新四军不讲道义,不会打仗,只会杀人放火,偷偷摸摸的,不配做一个堂堂正正的军人。”

陈毅看到传单,捧腹大笑:“强盗的日本军阀在挨打之后,居然板起面孔来讲什么仁义道德了,何等可笑!”他亲写传单答复:“我新四军向来堂堂正正,对文明人就用更文明的办法,对野蛮人就用更野蛮的办法,仅此而已,别无他哉!”

“这都是我军成长壮大的标志”

江阴天堑望无涯,

废垒犹存散似沙。

客过风兴敌惶急,

军民游击满南华。

——陈毅《夜过江阴履国防废垒有作》

1938年10月武汉失守后,日军愈发重视江南治安情况,“扫荡”更加严酷。他们大设“梅花桩”,依托交通网构建封锁线和据点,试图压缩新四军活动范围,再“收网打鱼”。

敌变我变。陈毅分析,日军兵力不足,不可能进行全面持久的“扫荡”。从1939年3月起,新四军开始更主动地打破敌人分区“扫荡”的计划。年底的贺甲战斗(又称延陵大捷),就在这一背景下展开。

11月8日凌晨,我军得知一队日军即将途经延陵,决定在贺甲村一带设伏——贺甲村处在日军据点的重重包围中,距离最近的据点仅有2公里。在这里与敌作战,无异于“虎口夺食”。

早上7点多战斗打响后,我军很快将日军赶至贺甲村内。然而,日军凭借武器装备优势架设起环形防线,形成火力压制。此战指挥官之一段焕竞,已是第一支队新6团团长。他判断现有力量难以突破敌人火力,于是写信给附近的老2团团长王必成,请来两个营的支援。

两人会合后研判地形,决定派出部分兵力阻敌增援,主力部队则从村北、西北和南部三个方向包抄敌人,力争在援敌赶到前解决战斗。不料8日夜间突降大雨,由宝堰等据点赶来增援的140多名日军借雨势悄然进入贺甲村,使得日军火力大大增强。

74岁的贺东根是贺甲战斗纪念馆义务讲解员,从小就听村中老人讲述这段往事。他告诉《环球人物》记者,长时间的战斗,对新四军的体力和补给造成很大考验。附近的百姓自发来送饭,战士们没有筷子,就直接用手扒拉两口。

9日拂晓,我军发起新一轮攻击,在前仆后继的肉搏格斗下,终于突破敌军防线,将其压缩至贺甲祠堂内。双方缠斗至9点多,我军在祠堂的西侧和南侧炸出缺口,强行攻入。

新四军战士扛起在贺甲战斗中缴获的日军机枪装备。(茅山新四军纪念馆供图)

王必成果断采用“围三缺一”战术,命令部队在祠堂北侧放开口子,部署主力埋伏在道路两侧。日军果然向北逃窜,在此截击的战士与之展开白刃战。另一边,为歼灭祠堂内的残敌,我军一名副排长三次奋不顾身冲入祠堂,后壮烈牺牲。

午后1点,残敌全部被歼。王必成和段焕竞得到消息,新一批日军援军即将到来,决定迅速撤离。这一战共消灭日军168人,缴获机枪4挺、掷弹筒2具、步枪100余支,开创了新四军敌后歼敌的新纪录,受到延安总部和新四军军部的通电表扬。

从此,老2团就被江南民众称为“老虎团”。陈毅要求将士们认真总结战斗经验:“过去我们打的是游击战,这次是运动战,整整激战了20多个小时(注:约为28小时),这都是我军成长壮大的标志。”

成长也有代价,贺甲战斗中,94名新四军战士牺牲。直到今天,贺甲村的墙壁上还留着很多弹孔,无声诉说着战况的惨烈。贺东根说,战斗结束后,祠堂北侧的打谷场被鲜血染红。村民们冒着被日伪军报复的危险,泪流满面地掩埋了战士们的遗体……

鲜血“流在一块”

山河破碎思前事,

抗日合作看精诚。

丈夫一怒安天下,

横刀跃马取东瀛。

——陈毅《席间谈国共往事》

孙志军告诉《环球人物》记者,对于各阶层人士,只要条件允许,陈毅都愿意与之交往。茅山纪念馆有处雕塑,就还原了陈毅与茅山“头面人物”纪振纲交谈的场景。

纪振纲

纪振纲经营着资金雄厚的茶叶公司,手中还有武装。他痛恨国民党消极抗战,但也不信任甚至轻视新四军。一些干部要求把纪振纲“缴了”,陈毅不同意。

为争取纪振纲,陈毅多次登门拜访。两人从茶叶谈到文人,从历代社会变化谈到茅山抗日形势,加上新四军连战连捷,纪振纲终于被打动,转而支持新四军抗战。新四军西药缺乏,他设法在上海采购西药运来,还帮助掩护新四军伤病员。

知识分子巫恒通本是泰兴县教育局局长,得知新四军在江南活动,便联系陈毅询问救国之道。陈毅指出江南抗战急需扩建地方武装,“劝巫君果敢为之”。

巫恒通随即前往句容组建民众抗敌自卫团,活跃在敌后抗战一线。1940年二人重逢,在陈毅的建议下,巫恒通及其领导的自卫团正式加入新四军。

巫恒通

也是在这一年,新四军开始向苏北发展。坐拥地方武装的李明扬、李长江担心自身受到威胁,于6月底起兵,攻打驻扎在扬州东侧郭村的新四军。

一周后,“二李”军队溃败,其总部所在地泰州也被新四军包围。泰州唾手可得,但陈毅高瞻远瞩地命令我军撤出郭村,通过谈判促成“二李”保持中立,为后来的黄桥决战取胜创造了有利条件。

正如陈毅所言:“我们帮助他们,他们也帮助我们,这才是真正的合作。江南战场上洒遍中华民族黄帝子孙的鲜血,流在一块,谁也难用政党派别军队系统去辨别他,敌人的枪口对准中国人,我们中国的枪口也对准日本帝国主义……”

(感谢茅山新四军纪念馆、江苏省丹阳市史志办公室对本篇报道的大力支持。)

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡陈毅

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错