徐海东(1900年—1970年) 湖北黄陂(今大悟县)人。我军卓越的军事家,中国人民解放军大将。全民族抗战期间,任八路军115师344旅旅长,率部参加了平型关战斗和晋察冀边区反“八路围攻”、晋东南反“九路围攻”,指挥了温塘、张店、町店等战斗。后任新四军江北指挥部副总指挥兼第四支队司令员,指挥周家岗等战斗。

黄克诚(1902年—1986年) 湖南永兴人。杰出的无产阶级革命家、军事家,党和军队的卓越领导人,中国人民解放军大将。全民族抗战期间,历任八路军总政治部组织部长,344旅政委,第二、四纵队政委,第五纵队司令员兼政委,新四军3师师长兼政委,苏北区党委书记。

1938年7月3日,晋东南大地热浪蒸腾。

闷热的午后,山西阳城县的一处芦苇河里塞满了洗浴纳凉的日本兵。他们嬉笑着,浑然不知死神将至——河谷周围的制高点,一双双锐利的眼睛早已将他们牢牢锁定。一场精心部署的伏击战即将展开。

阻敌增援

1938年6月,第二战区副司令长官卫立煌向八路军总部请求出兵阻敌增援。不久前,卫立煌指挥所部向驻侯马日军发起反攻。侯马战役爆发。

侯马位于山西南部,毛泽东评价这里有山有水,地势平坦而又险要,是由晋入陕的通道,入豫的要冲。

“在中国军队的持续打击下,日军紧急调遣驻豫北的第108师团主力北上,经晋城、阳城西犯,企图增援。”阳城县委党史研究室副主任郭阿霞告诉《环球人物》记者。

八路军总部决定出兵,随即命令115师344旅旅长徐海东、政委黄克诚率687团、688团与新兵营组成的1个加强支队,赶赴阳城,阻截日军的增援部队。

344旅是一支极具特色的队伍,其前身可以追溯到中国工农红军第25军(以下简称红25军)。1932年,红四方面军主力撤离鄂豫皖革命根据地后,当地留守部队重建红25军,徐海东先后任副军长、军长。

1934年11月,红25军独自开始长征,它不属于红一、二、四方面军中的任何一支。长征途中,红25军成功创建了鄂豫陕革命根据地。

1935年9月,红25军率先抵达陕北,此时部队已从出发前的2900余人发展至3400余人,是长征中唯一实现增员的红军队伍。9月18日,红25军与陕北的红26军、红27军正式合编为红15军团,成为陕甘苏区的一支劲旅。徐海东任军团长。

之后,红15军团又在劳山、榆林桥两战连胜,巩固和扩大了陕甘苏区,有力策应了中央红军的北上行动。

徐海东致信毛泽东,表示坚决拥护遵义会议的决议,坚决拥护毛泽东的领导,坚决拥护党中央北上抗日的正确主张。毛泽东亲自回信表示感谢。

1935年10月,中央红军到达陕北。冬天,毛泽东写信向徐海东借2500块钱,以解决中央红军吃饭穿衣问题。徐海东立即从部队仅剩的7000元中拿出5000元送给中央红军,并命令部队全面支援中央红军。毛泽东感叹道,徐海东是“对中国革命有大功的人”。

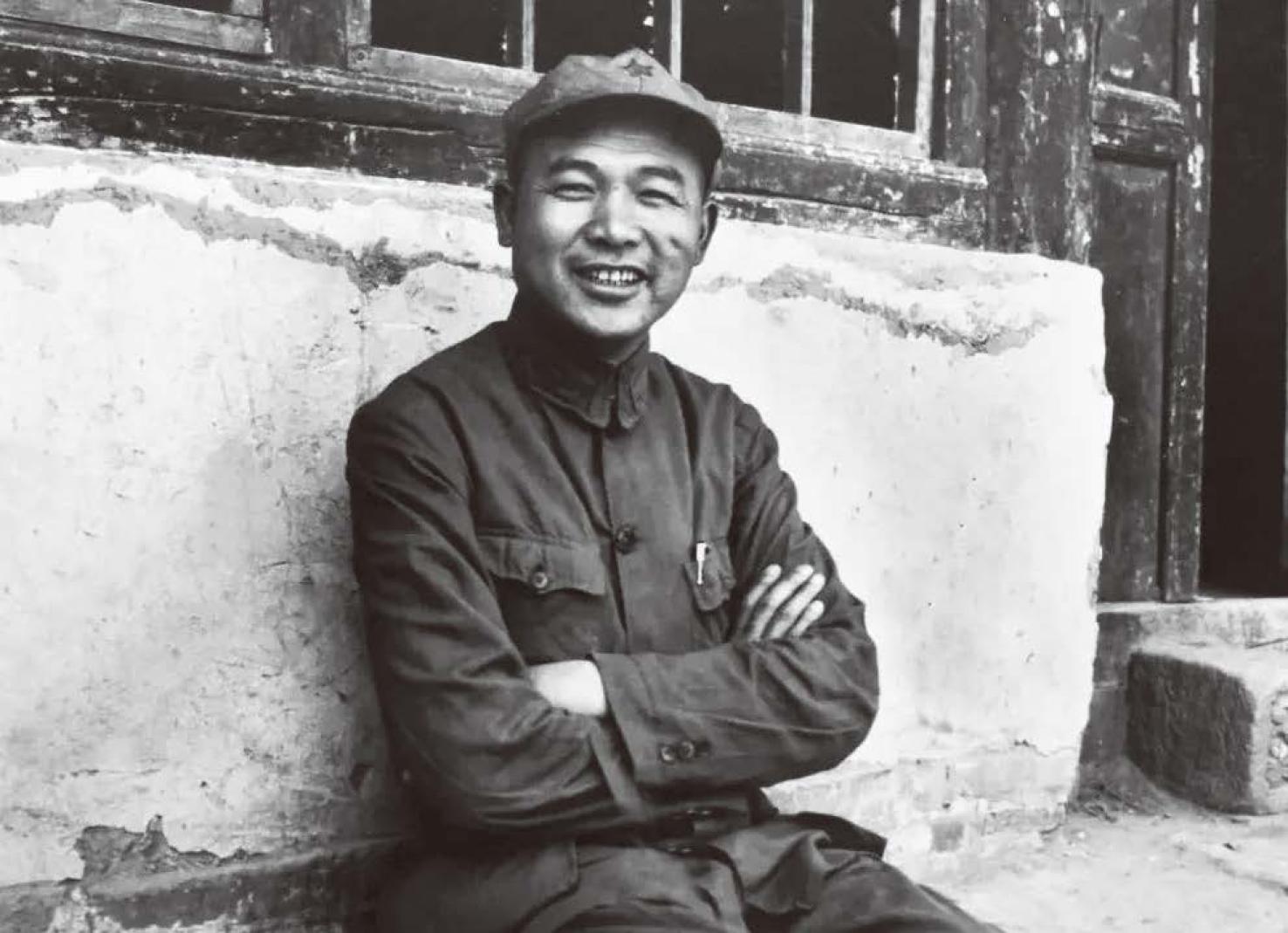

1936年,埃德加·斯诺拍摄的徐海东。

1936年,美国记者埃德加·斯诺到访陕北苏区时,见到了徐海东,他称徐海东是“红色窑工”,因为徐海东家中六代窑工,徐海东自己也从13岁起做了11年窑工。斯诺眼中的徐海东,不沾烟酒,身上每一寸肌肉都很结实,笑起来嘴张得很大,还少了两颗门牙。

这两颗门牙的背后,是一个爱护战士的故事。有一天,徐海东骑马在路上飞驰,马蹄踢到了一名战士。徐海东立刻勒马转身,想看看那名战士的伤势情况,结果马受了惊,把他撞在了一棵树上。徐海东两周后才恢复意识,同时也失去了两颗门牙,后来才补上。

但斯诺眼中“看起来还是像个农村青年”的徐海东,是出了名的善于打巧仗、硬仗。徐海东有多么令敌人闻风丧胆呢?1936年西安事变发生时,张学良、杨虎城向周恩来建议由徐海东率领红15军团包围西安,共同打退亲日派的武装进攻。

“他足智多谋、英勇善战,人称‘徐老虎’。他对同志和蔼可亲、平易近人,大家都喊他‘海东哥’。”红军战士詹广华的回忆很好地概括了徐海东的性格。

在徐海东的带领下,344旅形成了进攻迅速勇猛、敢于和敌人白刃格斗、吃苦耐劳、且走且战的战斗作风。

“同患难,共生死”

不过,这支队伍也有个突出问题——不好管理。由于在历史渊源上独立于红一、二、四方面军体系,旅队组建初期,对原中央红军(红一方面军)调任而来的干部态度有所保留。

政委黄克诚对此深有体会:“我刚到这支部队时间不久,由于关系不熟,开展工作困难很大。”他回忆,“一些干部对我这个政治委员不大理会,不仅我讲话他们不怎么听,而且平时在生活上也有些故意为难的地方”。

尽管如此,黄克诚仍是耐心做工作,诚恳待人,同时劝说大家研究新战法,避免打被动仗和阵地战。“我相信,日子久了,会把关系搞好的。”事实果真如此,后来在整个抗日战争中,“我一直和这支部队同患难,共生死,结成了最亲密、最深厚的战斗情谊”。

这份韧性与黄克诚早年的经历分不开。他出身湖南农家,5岁起就开始干活。童年和少年的生活,“对我后来性格的养成影响很大,它使我经受了磨炼,不怕吃苦,也受得住委屈”。

红军改编为八路军时,不少战士想不通。为什么要变成国民革命军第八路军?为什么要摘下红军的帽徽?发牢骚、讲怪话、闹情绪的,到处都有。许多人不愿意穿国民党军队的服装,不愿意戴青天白日帽徽,黄克诚反复做工作,最终说服了大家。

八路军的政委制度也是在黄克诚的提议下恢复的。那是平型关大捷以后,时任总政治部组织部长的黄克诚受命检查部队政治工作情况。他深刻感到,部队虽然改编时间不久,但作风起了很大变化。“在同师部首长商量当中,我建议恢复我军政治委员制度,开展反军阀主义的斗争,以保持我军的光荣传统和优良作风。”

问题报告上去后,毛泽东很快下令在八路军中恢复我军原有的政委和政治机关制度。黄克诚随即于1937年10月下旬调任344旅政委,开始了同旅长徐海东一起转战晋冀豫地区的征程。

反“围攻”

1937年11月下旬,日军华北方面军出动两万余人,分兵“扫荡”,企图将初建的晋察冀抗日根据地扼杀在摇篮里,史称“八路围攻”。晋察冀军区部队在聂荣臻指挥下展开反“围攻”作战。徐海东、黄克诚等奉命率344旅增援晋察冀军区。

344旅负责破坏由灵丘到团城口、大营的交通线。敌人在团城口和大营集中500余步兵、6门大炮向我军进攻,企图恢复交通,与344旅687团接触之后被全部击溃。

之后,徐海东、黄克诚又率344旅夜袭团城口和东泡泉,缴获武器装备若干,接着向灵丘进攻,敌人被迫退出县城,向广灵后退。344旅又包围大营,进占繁峙。敌人派出56辆载重汽车,满载步兵,前来增援。

出敌不意的是,344旅早已派部队埋伏,待敌人经过时,发动猛烈袭击,毙敌200余人,除缴获武器装备外,还抢到敌人数百箱罐头食品,每箱有100罐之多。徐海东后来回忆,那时候连着好几天,战士们饭都不想吃,专吃牛肉罐头。

12月21日,344旅主力与晋察冀军区第三支队一道,集中优势兵力在温塘设伏,歼敌400余人。至此,“八路围攻”的日军大部退回至各铁路沿线。

敌人还不死心。1938年4月,日军华北方面军又集结3万兵力,扑向晋东南开始“九路围攻”,企图将八路军主力绞杀于辽县(今左权县)、武乡、榆社三角地带。344旅在敌军内线展开灵活游击战,昼夜袭扰、迟滞敌人,为转至外线的部队创造战机。

4月15日,日军一个联队弃城东逃。344旅689团与129师两个团沿浊漳河两岸平行追击,129师另有一个团为预备队,尾随敌人。

16日晨,我军在敌两侧实施平行追击的部队在长乐村附近将敌人大部截住,经过一番激烈战斗,于17时全歼被包围日军及部分援军2200余人。

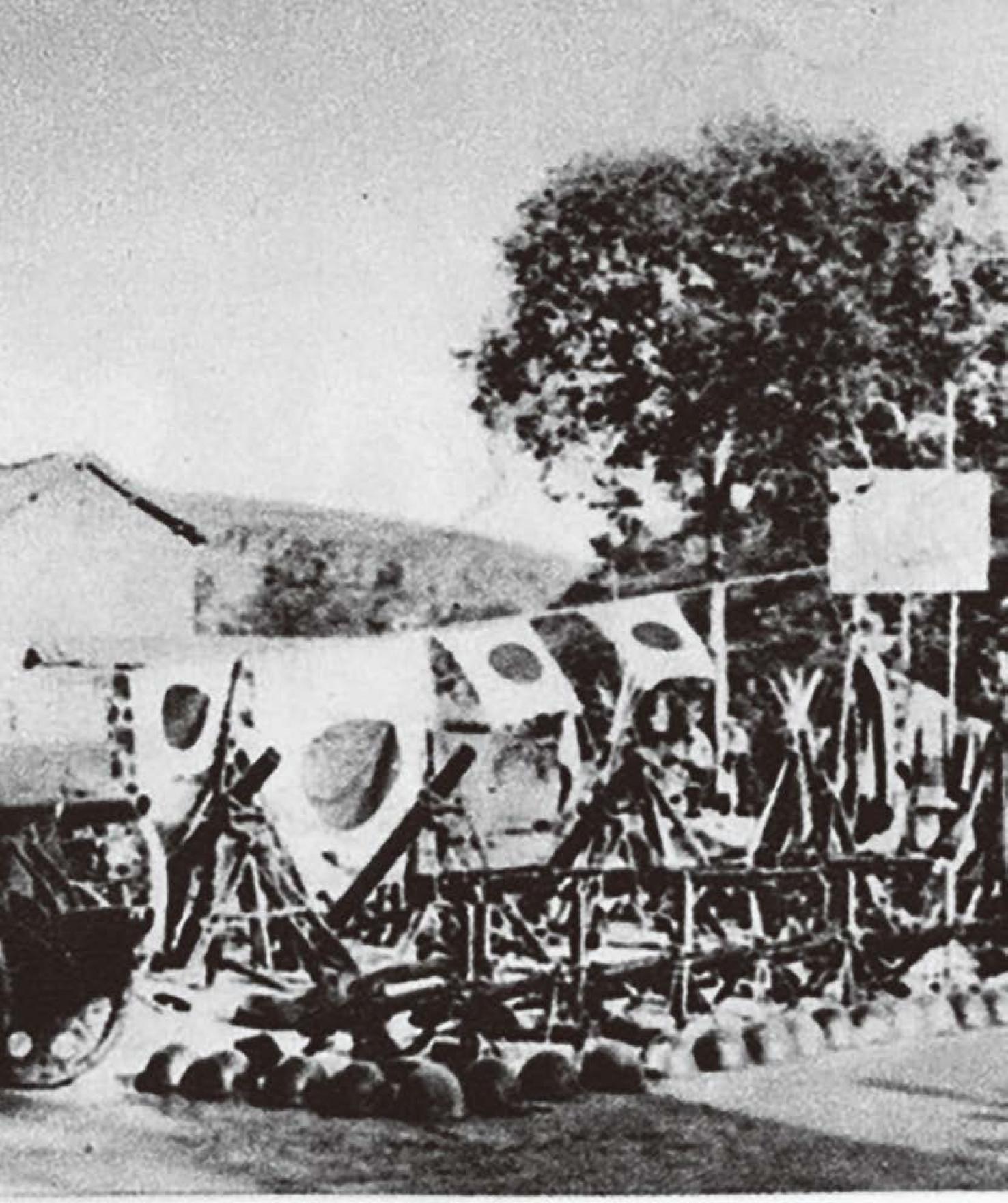

长乐村战斗胜利后八路军缴获的部分战利品。

长乐村大捷后,日军全线溃退。344旅转向追击,于高平以北张店、张度岭截击南逃之敌,再歼日军数百人。至4月27日,八路军收复晋东南十余座县城,日军“九路围攻”的“美梦”彻底破产。

“回马枪”

结束反“九路围攻”作战之后,344旅689团开至冀南敌后休整,687、688团则转移至山西长治进行整训和动员群众,在不到两个月时间里补充了3000余名新兵。

就是在这里,徐海东、黄克诚接到了增援侯马的任务。1938年7月初,他们急行军100余公里,进抵阳城以北的町店一带。

町店北面、南面均为连绵不断的山地。

町店位于芦苇河北岸,距县城10余公里,是一个只有几十户人家的小山村。郭阿霞介绍,町店北面、南面均为连绵不断的山地,北山山坡较缓,便于快速发起冲锋;南山则陡峭峻拔,便于埋伏隐匿和形成火力压制。

“相较于平型关大捷的‘单侧伏击’,町店‘双向山地’的地形更有利于攻击日军。”郭阿霞说,日军西援侯马,必会经过晋侯公路,这条公路的町店段被南北两山夹峙,“八路军只需封锁数公里路段即可彻底卡断日军增援,町店因此成为掐住增援日军的必然之地”。

徐海东的“雷霆手腕”与黄克诚的“磐石根基”在这里配合无间。“一是设点伏击。在芦苇河畔地势险要处设置埋伏点,利用日军麻痹大意的心理,把埋伏点隐藏在敌人眼皮底下,在公路两侧100至200米的距离内进行工事构筑,居高临下打击日军。”郭阿霞告诉《环球人物》记者,“二是‘口袋阵’布局,阻援打溃。我军沿约10公里长的河套区域,在芦苇河南北两岸设伏。其中,688团在黄岩、东圪堆山口设伏,同时以一个营的兵力布设于从土地庙到沁河渡口一带,既阻截阳城方向的日军援军,又堵截町店溃逃之敌,实现了‘一子锁两喉’的战术效果。”

7月3日近午时分,日军数十辆汽车满载步兵,到达町店。下午1时许,日军汽车队已全部进入八路军伏击圈。

时值盛夏,酷热难耐的敌人停车休息。他们把枪架在一起,有的下河洗澡,有的在树荫下睡觉,毫无防备之心。

就是现在!徐海东带领部队突然发起猛攻,敌人仓皇应战,死伤大半,少数日军夺路而逃。敌人架在一起的枪支,几乎全被八路军夺去。

战斗还没有结束。“当天下午,徐海东等人判断,日军以为八路军偷袭后会撤离,必定调集援兵,反扑我军后方。于是徐海东等部署队伍依托工事,在町店周围设伏反制,其余部队则佯装北撤,迷惑日军。”郭阿霞说。

7月4日拂晓,日军果然沿路反扑,并多次实施空中侦察,未发现八路军任何踪迹,结果一进入伏击圈,就被344旅的“回马枪”再度重创,反攻企图被彻底粉碎。7月6日,日军在炮火掩护下再次窜入町店一带,企图反扑,而八路军早已消失在崇山峻岭中了。

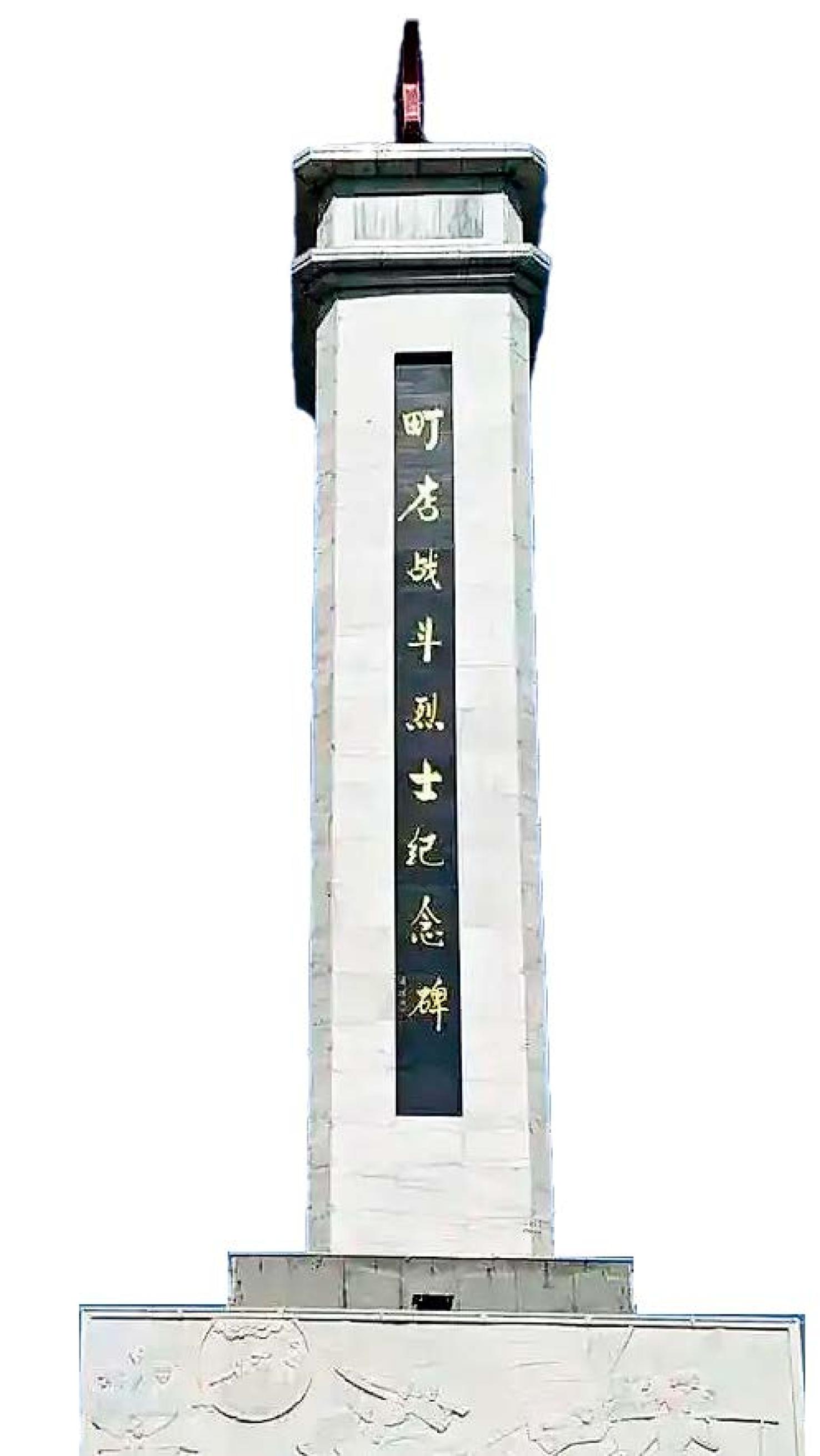

树立在芦苇河岸边的町店战斗烈士纪念碑。

町店战斗共历时两天,取得了毙伤敌近千人、击毁汽车30余辆、缴获大量军用物资的重大胜利,堪称“晋南地区平型关大捷”。郭阿霞认为,此战成功迟滞了日军增援晋南的作战计划,策应了友军的正面作战。

战后,徐海东、黄克诚继续转战南北。徐海东被任命为新四军江北指挥部副总指挥兼第四支队司令员,指挥反“扫荡”,取得周家岗战斗的胜利,巩固并扩大了皖东抗日根据地。然而,由于徐海东在长期征战中多次负伤,身体本就未愈,加之过度操劳,他在周家岗战斗总结会上讲话时晕倒了,从此长期治疗、休养。

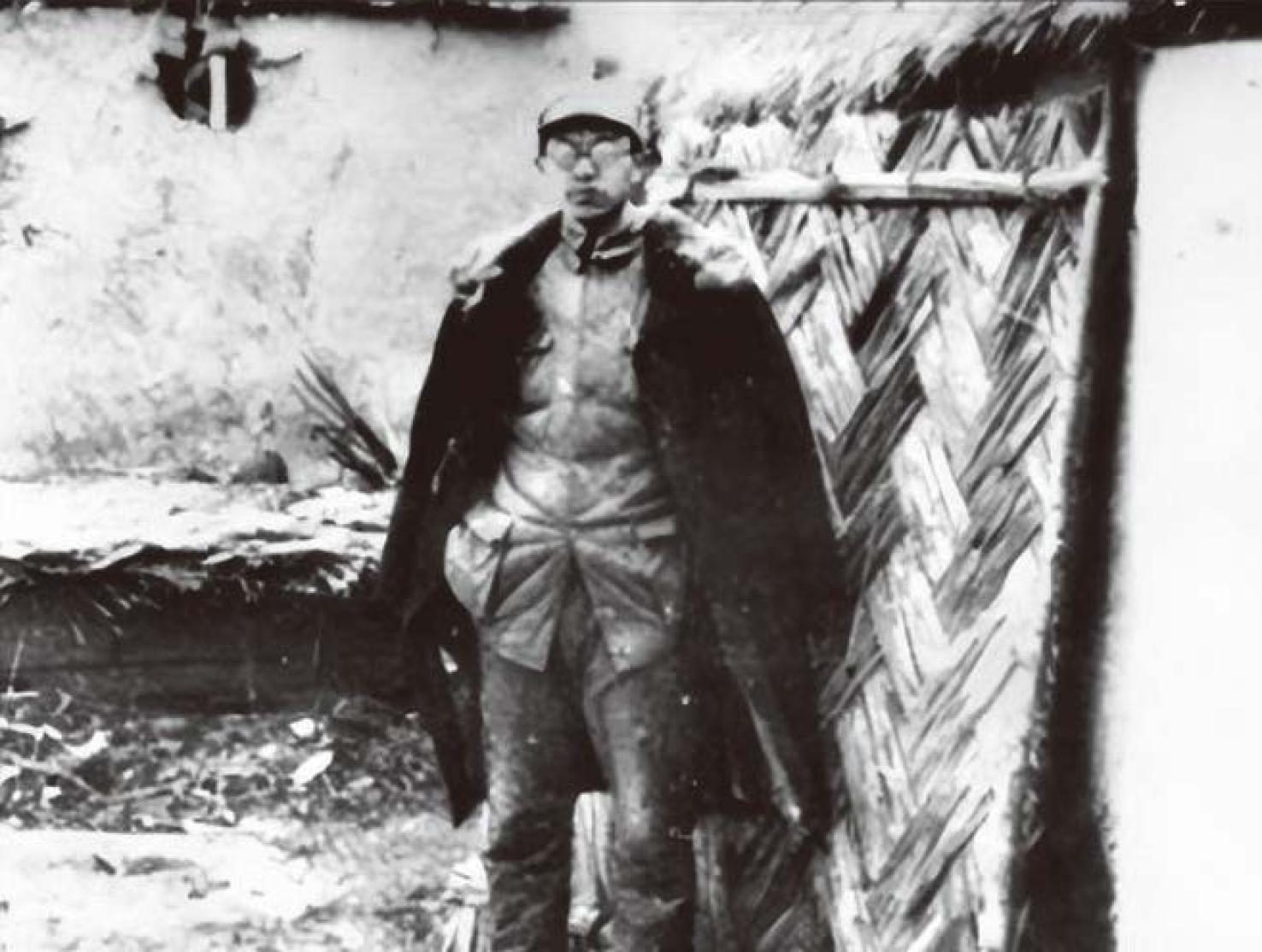

1941年,黄克诚在新四军3师师部。

黄克诚则出任八路军第二、四纵队政委,第五纵队司令员兼政委,率部东进淮海,南下盐城、阜宁,与新四军苏北部队共同创建苏北抗日根据地。日本无条件投降前后,黄克诚组织实施了阜宁战役和两淮战役,解放了苏北大部地区,为抗战胜利立下赫赫战功。

(感谢中共阳城县委党史研究室(阳城县地方志研究室)对本篇报道的大力支持。)

责任编辑:李佩蔺

责任编辑:李佩蔺町店战斗,徐海东,黄克诚

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错