萧劲光(1903年—1989年) 湖南长沙人。杰出的无产阶级革命家、军事家,国家和军队的优秀领导人,人民海军的主要创建者,中国人民解放军大将。全民族抗战期间,他历任八路军后方总留守处主任、留守兵团司令员(后兼政治委员)、陕甘宁晋绥联防军副司令员,指挥了河防保卫战等战斗。

位于吴堡县宋家川镇的留守兵团炮兵驻地旧址。(榆林市委党史研究室供图)

7月14日,榆林市委党史研究室的工作人员向《环球人物》记者展示了一张照片,照片上是4孔窑洞,由石块堆砌建造,四周长着青草。

榆林市党史专家、榆林市科协原党组书记钟自鸣一下子认出来,这是抗战时留守兵团在吴堡县宋家川镇的炮兵驻地旧址,他多年前到过这里。“1938年,日军在黄河对岸的王老婆山上隔河炮击吴堡,那场战斗留下了许多弹孔,至今可见。”钟自鸣向《环球人物》记者谈到的这场战斗,就是宋家川河防战斗。

今陕西榆林吴堡县县城与黄河。1938年,这里爆发了宋家川河防战斗。(榆林市委党史研究室供图)

河防即黄河防线。陕甘宁边区东临黄河,河段北起陕西榆林的府谷,南至陕西延安的宜川,蜿蜒500余公里。从1938年2月至1945年8月日本投降,我河防部队对来犯日军作战70余次,其中就包括宋家川河防战斗,指挥河防保卫战的将领是萧劲光。

河防长达千里,是如何守住的?萧劲光的孙女萧雨青曾讲述祖父当年与战士们保卫河防的故事:保卫河防用兵劲,以弱胜强敌扫光。

故事要从一支有些“弱”的部队开始说起……

“更重要的前线”

1937年洛川会议后,在主力部队开赴抗日前线之际,有一支部队留了下来,他们组成八路军后方总留守处(以下简称留守处),萧劲光被任命为留守处主任。

同年10月,中央军委给留守处下达了任务:保卫边区,肃清土匪,安定人民生活,保卫河防,保卫党中央,巩固与扩大留守部队。

接到任务当晚,萧劲光回到住处思考再三,在纸上郑重地写下六个字“任务重于生命”,并把它贴在床头的墙上。第二天,萧劲光又把这六个字写成大标语,悬挂到留守处的会议室里。

之所以这么做,是因为八路军主力部队奔赴前线后,有部分留守下来的同志无法安心留在原地,也要求上前线。萧劲光语重心长地告诉战士们:“这种想法总体上讲没有错,是对的。但大家必须清楚,我们部队的名字叫‘后方留守处’不错,但延安、陕甘宁边区可绝不就(只)是后方。”

当时,留守处面临的形势并不乐观——东边,黄河对岸驻扎着日军重兵,随时企图渡河西侵,且不时有飞机过河骚扰轰炸。北、西、南三边,驻扎着国民党的几十万大军,全民族抗日统一战线已经形成,但部分国民党队伍对陕甘宁革命根据地的挑衅一直未断。而根据地内,除了暗藏着奸细敌特,还有四处窜扰、烧杀抢劫的土匪为患。

留守处是由各主力部队中抽出的一部分兵力和地方武装组成的,所有兵力加起来不足万人,却成为陕甘宁革命根据地外拒敌人入侵、境内靖匪安民的唯一军事力量。

萧劲光对留守处的战士们说:“这里同样是前线,而且是更重要的前线。”

为了加强领导、方便指挥,中央军委将留守处在内部改称“留守兵团”,任命萧劲光为留守兵团司令员兼政治委员。毛泽东对萧劲光说:要把这支来自各方面的比较散乱的部队建成一支具有很强战斗力,打不烂、拖不垮的正规兵团。

如何建设好留守兵团?萧劲光分析:留守兵团大部分同志经过长征,排以上干部都经过战斗的考验,平均每人负伤两次,战士大部分有3年军龄,党员比例也比较大,这是好的方面。但由于战士们来自各个部队,存在组织零乱、不健全等问题,这是不好的方面。

12月,留守兵团召开了第一次兵团首长会议。这次会议,取消了留守兵团存在的杂乱番号,实行新的编制序列,将留守部队编为8个警备团、1个770团、1个鄜甘独立营和1个骑兵营,另外在绥德成立警备区。会上,萧劲光将“任务重于生命”确定为留守兵团的行动准则。这样,留守兵团的建设有了一个好的开端。

1938年7月,毛泽东(三排左五)同出席八路军留守兵团和陕甘宁边区保安部队第二次军政首长会议的全体人员合影,坐在他左手边的就是萧劲光。

会上,毛泽东还风趣地拍了拍萧劲光的肩膀说:“同志们,我在延安,就靠这位老兄吃饭,靠你们留守兵团吃饭啊!”

“不是单纯的‘弱’”

在主持留守兵团整编的同时,萧劲光对根据地内的匪情进行摸查,发现除去散匪外,单是能叫得出匪首姓名的较大土匪团伙就有43股,约4000人。抗日主力部队走后不久,土匪的活动愈发频繁,打家劫舍,奸淫烧杀,无恶不作。

如何剿灭这么多土匪呢?在力量有限的情况下,萧劲光与留守兵团其他几位骨干认为:剿匪为人民,也要靠人民。以部队为主,军民联手,织成天罗地网,土匪再狡猾,也无处躲藏。

得到毛泽东的肯定后,剿匪战斗在11月打响。到1938年底,就已经彻底消灭土匪36股,击溃土匪10余股,生俘匪徒900余人。群众对此交口称赞:“这在过去是不可能的,在其他地区也是无法做到的。”

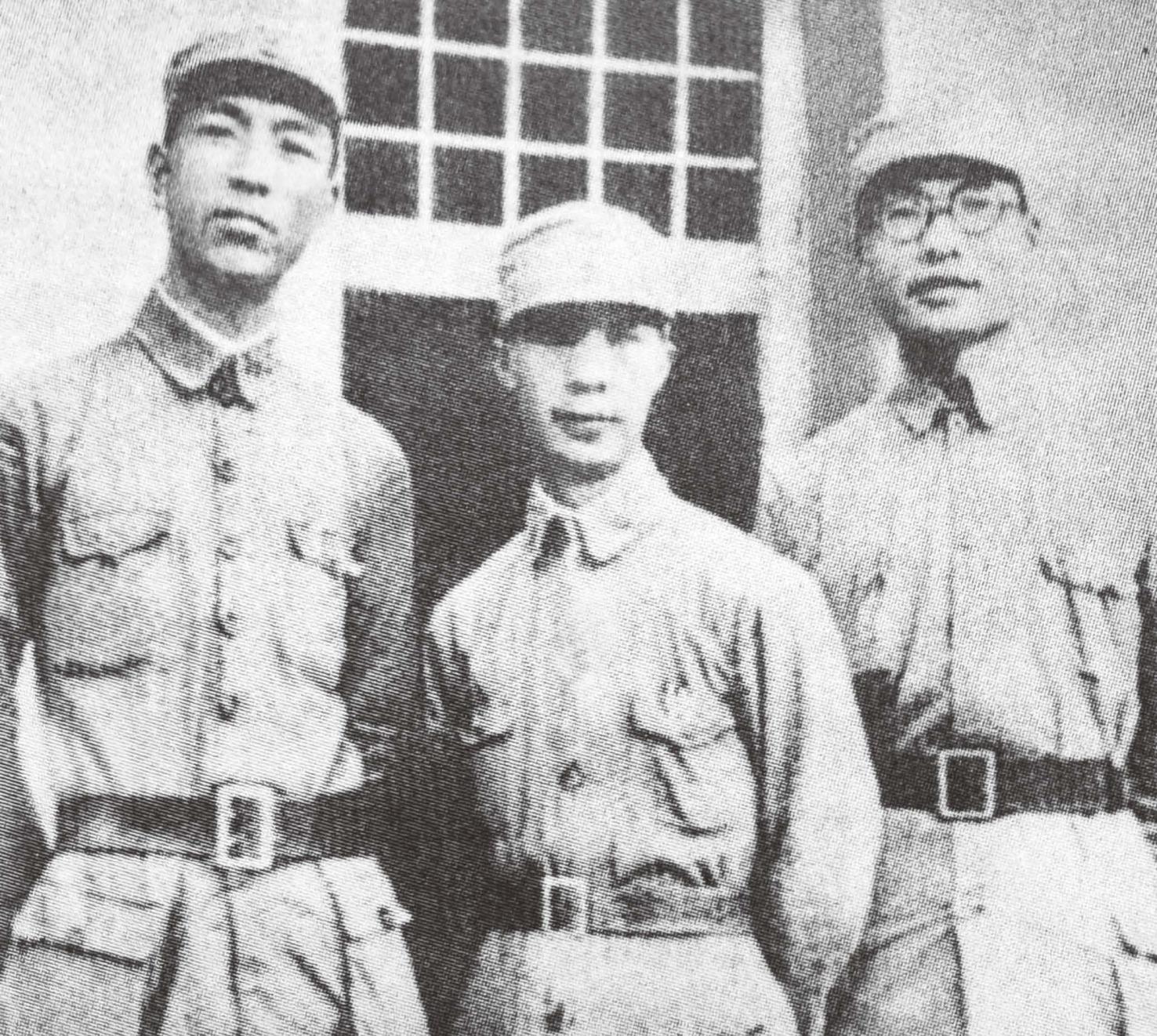

萧劲光(右)与莫文骅(中)在延安。

土匪的问题基本解决了。萧劲光还有一个问题日夜忧心:日军将会在哪种情况下威逼河防、进攻陕北?萧劲光与留守兵团参谋长曹里怀、政治部主任莫文骅多次碰头,分析出了三种可能:一是日军要进攻大城市西安的时候;二是日军要进攻整个大西北;三是日军在山西进行“扫荡”时。

1937年11月16日,萧劲光将这三种情况向毛泽东汇报后,毛泽东问道,“出现了这些情况,你们怎么办?能守得住吗?”

此时,虽然留守兵团的人数已经发展到了1.5万人,但与日军进入山西的两个半师团——少说也有4万多人比起来,差距十分明显。

萧劲光答:“兵员数量明显‘敌强我弱’。但我们的‘弱’不是单纯的‘弱’,敌人的‘强’也不是真正的‘强’。”

萧劲光的判断基于多方面原因,其中一条就是人民群众的支援,“这是孤军深入的日本侵略军所不能比的”。

钟自鸣向《环球人物》记者介绍,1937年10月起,陕西多地相继成立了抗敌后援会,提出“不让日寇过黄河一步”的战斗口号。榆林各地到处传唱着“陕北好地方,人民斗争历史长,亡国奴不愿当,抗日反投降……”等鼓舞人民斗志的陕北民歌。

除了人民群众的支持,萧劲光还分析了华北整体作战局势,认为黄河对岸有我八路军主力和友邻部队不断打击和牵制敌人,留守兵团并非孤立无援。另一方面,留守兵团占据地理优势:黄河虽然蜿蜒千里,但水深流急,渡口很少。东岸多土山,西岸多悬崖峭壁,无法架桥,要渡河只能漕渡。这样的地形条件,利于守而不利于攻。

和萧劲光谈话的翌日,一封由毛泽东口授并亲自修改的电报从延安发到黄河对岸贺龙领导的八路军120师。电报中说,“河防之巩固为目前紧迫任务”。电报还把多项部署告诉贺龙,包括将整个河防线划分为三段、在河防沿线利用天然险要构筑工事等。

构筑工事的任务最为繁重,也至关重要。萧劲光在回忆录中说,“因为我们打的是防御战,纵有黄河天险,但要抵挡敌人飞机、大炮的轰击,没有坚固的防御工事,是要吃大亏的”。

警备五团政治委员兼政治部主任李赤然奉命驻防延水关起至泥金滩一线的河防。这一段河岸,黄河河槽窄、水流急,西岸石山矗立,沟壑纵横。根据地形,这两处渡口的工事必须构筑在石山腰部隐蔽处。曾参与建造工事的警备五团战士张来贵后来回忆:“工程十分艰巨,以连为单位一锤一凿,夜以继日劳动了50余天才竣工。工事内有各种机枪、步枪发射眼,却伪装得如同山体一貌。”

国民党西安行营和驻扎在山西的阎锡山第二战区所属部队先后派员来考察这些河防工事,都赞扬修得好。

1938年2月,日军在侵入山西后兵分几路,向黄河行进。虽然120师、129师、115师等驻扎在黄河对岸的部队有力地牵制了敌人,但还是有部分日军进占了黄河东岸的一些阵地,隔河直逼留守兵团。

“主动出击”

陕西省委党校延安精神研究中心主任毕远佞向《环球人物》记者分析萧劲光的军事才能,“一方面,他在苏联学过军事,在军事理论上有储备。另一方面,他经历过大兵团作战,打过大仗,他的理论是经过实践检验的”。

1922年至1927年,萧劲光曾先后进入苏联红军学校和托尔马乔夫军政学院学习,后者是专门培养红军高级军事人才的。1930年毕业回国后,他曾率部参加黄陂、东陂战役,参加中央革命根据地第四次反“围剿”。毛泽东说他是“科班出身的第一个学军事的军事家”。

理论与经验皆备的萧劲光,在面对随时都会打响的河防保卫战时,也犯了难。他后来回忆:对于我和留守兵团打惯了运动战和游击战的各级指挥员来说,这种凭险固守的战斗,其实是一个新的课题,“只能是边打边总结经验”。

日军炮兵在黄河对岸的阵地之一。(榆林市委党史研究室供图)

3月12日,战斗打响了!日军先是派出10架飞机飞到黄河西岸留守部队阵地上空,轮番侦察、轰炸,接着用20余门大炮发动猛烈轰击。同时,2000余名日军在河东岸集结,待命突击渡河。

留守兵团警备六团团长王兆相带领战士们迎战,在炮火轰击之下,他们隐蔽不动,日军见对岸无反应,以为轰炸奏效,蜂拥冲下河岸。此时,六团战士集中全部机枪向日军开火,日军被打得晕头转向,仓皇窜逃。这一仗,击毙日军40余人,伤敌100余人,缴获步枪10多支和不少军用品,我河防部队仅伤亡6人。

相似的战况还发生在同年5月的宋家川河防战斗和1939年1月河防南段的战斗当中。在日军对留守兵团实施轰炸却没有到达我火力地带以前,河防守备部队采取隐蔽待机的方案。待敌人进入我火力网,就最大限度地发挥自己的火力,大量杀伤敌人,或消灭敌人于集中岸边登船时,或击敌于航渡中,或击敌于登陆之前。

1939年,萧劲光在留守兵团作战会议中,将上述经验总结为“半渡而击”。这个名字是他从《孙子兵法》中借鉴而来的,书里写“客绝水而来,勿迎之于水内,令半渡而击之利”,意思是说让敌人走到河中间,进退不得时再打他。

还有一条经验——“主动出击”,又叫“以攻为守”。“我们的防御不是消极的、单纯的防御,而是要选择时机,于战斗前或于敌人溃逃的时候,在对面有我主力部队配合或形势允许的情况下,渡河到东岸去主动袭击敌人,以配合正面的防御部队,粉碎敌人的进攻。”萧劲光解释道。

1939年秋,党中央将王震担任旅长的120师359旅调回陕北,驻防绥德地区。萧劲光回忆:“在以后的河防斗争中,359旅借鉴和发展两年来河防部队总结的‘半渡而击’‘主动出击’等经验,大力加强了渡河作战的力量。”

日军连遭败绩,却从未放弃进犯黄河、拔除八路军指挥大本营的企图。长达8年的时间里,萧劲光带领留守兵团消灭日军近万人,保卫了陕甘宁,保卫了延安,保卫了敌后战场的指挥中枢,一个个战略决策得以平安地从这里飞往辽宁、热河、察哈尔、绥远、山西、河北、河南、山东、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、广东、福建等地近100万平方公里的广阔战场……

责任编辑:李佩蔺

责任编辑:李佩蔺萧劲光,河防保卫战

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错