叶剑英(1897年—1986年) 广东梅县人。伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家,中国人民解放军的缔造者之一,中华人民共和国的开国元勋,中华人民共和国元帅。全民族抗战期间,任八路军参谋长,并协同周恩来在国民党统治区做统战工作,后担任中央军委参谋长。

朱德(1886年—1976年) 四川仪陇人。伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家,中国人民解放军的主要缔造者之一,中华人民共和国的开国元勋,党的第一代中央领导集体的重要成员,中华人民共和国元帅。全民族抗战期间,任中央军委副主席,八路军总指挥(后改称第十八集团军,任总司令)。

“开国大典时,站在天安门城楼上的人有1/3参加过平型关战斗。”平型关大捷纪念馆的讲解员向《环球人物》记者和前来参观的游客述说着当年的动人时刻。

纪念馆的参战将领展厅展示着1955年授衔时从115师走出来的将帅照片,共有4位元帅、1位大将、10位上将、36位中将和227位少将。其中排在最前面的是朱德。

全民族抗战爆发后,1937年7月29日、30日,北平、天津相继沦陷。华北其他地区也岌岌可危。嚣张的日军妄图“三个月灭亡中国”。华北战场的七八十万国民党军队,竟手足无措。战场上一批又一批的国民党溃兵,用步枪挑着子弹、手榴弹和抢来的包裹、母鸡等物件,像潮水般涌下来。

朱德则亲率八路军将士逆行而上,东渡黄河,开赴华北抗日前线,并为奔赴前线的将士写下誓词:“我辈皆黄帝子孙、华族胄裔,生当其时,身负干戈,不能驱逐日寇出中国,何以为人!”

随着八路军的到来,战场形势为之一变。

“我们只有抗战到底”

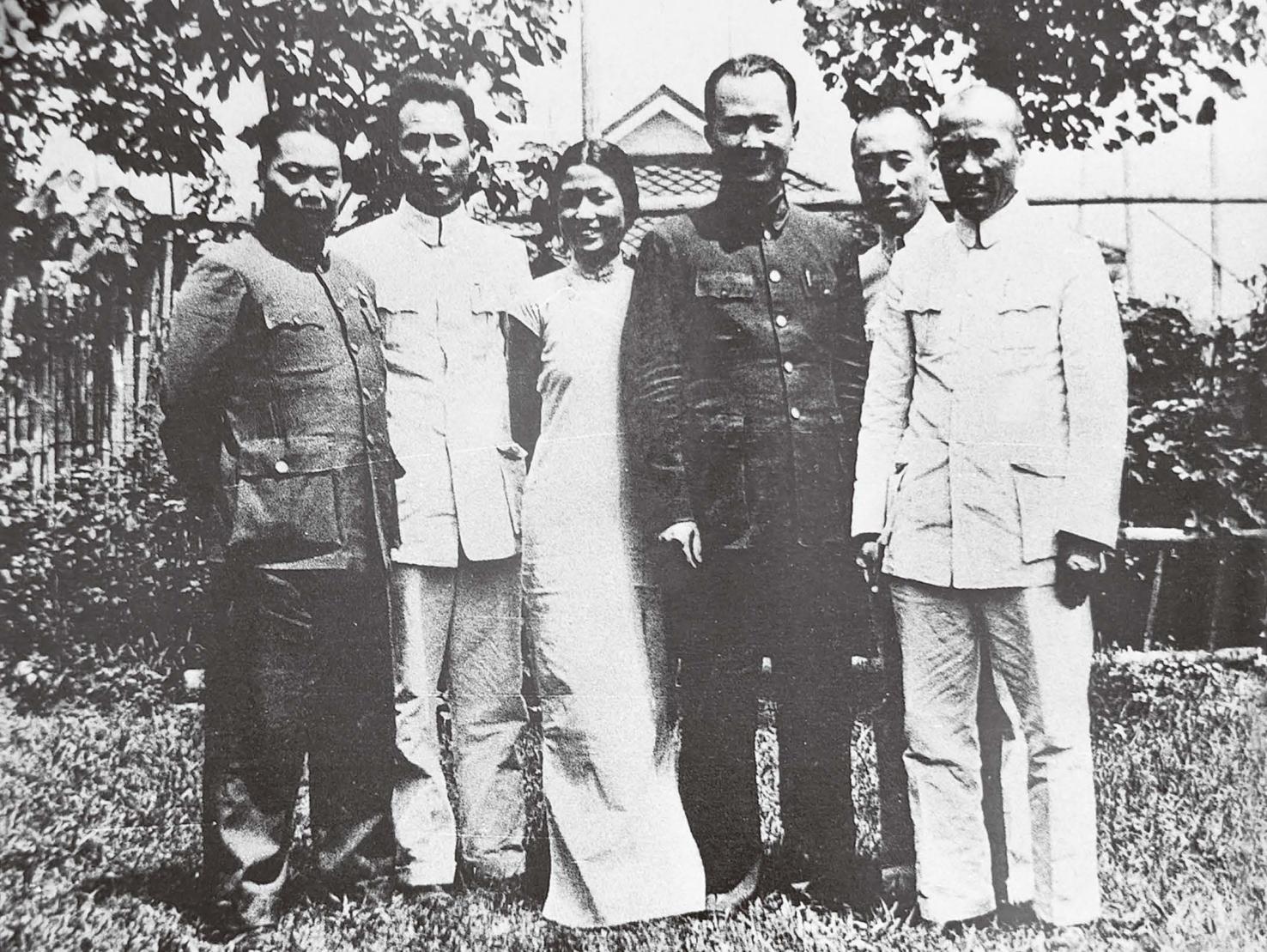

1937年8月,南京国防会议期间,朱德(右一)、周恩来(右二)、叶剑英(左二)与国民党人士合影。

1937年7月底,平津被日寇占领后,愈感力不从心的蒋介石邀请毛泽东、朱德、周恩来到南京共同商谈抗战问题。当时以中国共产党和红军代表身份在西安与国民党军政要人接触的叶剑英得知消息,为避免西安事变中张学良被扣的前车之鉴,便以“万万火急”电报致中央书记处:“蒋目前的困难是平津陷落,和平绝望……蒋只有决心抗战才能维持统治……我想毛不必去,朱必须去。免为人所借口。”

党中央经反复考虑,同意派朱德、周恩来、叶剑英到南京参加蒋介石组织的国防会议。8月11日,朱德在南京国防会议上发言,对中国抗战应采取的战略战术进行了系统阐述:中国抗战在战略上是持久的防御战,在战术上应采取攻势。在正面集中兵力太多,必然要受损失,必须到敌人的侧翼活动。他预言,当前敌人用兵方向主要是华北,但敌人必然会进攻上海,以吸引中国兵力。他还建言开办游击训练班,教授国民党军队学会开展游击战争。

叶剑英也利用各种机会和场合同南京党政军各界要人交谈,积极促进抗日统一战线工作。他亲身感受到,南京主战空气越来越浓,主和者不得人心。

最终,国民政府将国防会议成果形成了《抗战方略》,提出“持久战”“消耗战”。

蒋介石虽然希望红军早日参战,但仍不肯承认红军的独立地位,要求红军将来改编后不成立统一的指挥机关。8月13日,正如朱德所预料的那样,日军突然向上海发动大规模进攻,战火离南京越来越近。蒋介石不得不放弃原来对红军的无理要求,同意在红军改编后设立统一的指挥机关——国民革命军第八路军总指挥部,由朱德、彭德怀分别担任正、副总指挥,并在8月22日发布了这项任命。

对于仗到底应该怎么打,中共中央的领导人一直在反复思考。毛泽东在8月5日的一封电报中说,红军应当实行“独立自主的游击运动战”。仅仅4天后的一次会议上,他又谈到“红军应当是独立自主的指挥与分散的游击战争”。这就需要召开一次会议,统一思想。

洛川会议会址。1937年8月22日,洛川会议在陕西省延安市洛川县冯家村召开。

就在蒋介石发布改编任命的当天,洛川会议召开。毛泽东从延安出发,朱德等前方将领从红军前敌总指挥部所在地陕西泾阳云阳镇出发,同时赶往洛川城郊冯家村的一所小学。萧劲光回忆说:“党中央就在这样一个条件简陋的小村里,召开了具有伟大历史意义的洛川会议。”

会上,毛泽东着重谈了红军的战略方针,那就是“独立自主的山地游击战争(包括有利条件下消灭敌人兵团与在平原发展游击战争,但着重于山地)”。游击战争的作战原则是:“分散以发动群众,集中以消灭敌人,打得赢就打,打不赢就走。”朱德主张,早上前线,谨慎用兵,广泛发动游击战争。

洛川会议改组了中共中央革命军事委员会,毛泽东任书记,朱德、周恩来任副书记。会议结束后,中央军委于8月25日正式发布中国工农红军改编为国民革命军第八路军的命令,将红军前敌总指挥部改为第八路军总指挥部,朱德为总指挥,彭德怀为副总指挥,叶剑英为参谋长,左权为副参谋长,下辖3个师:115师以林彪为师长,聂荣臻为副师长;120师以贺龙为师长,萧克为副师长;129师以刘伯承为师长,徐向前为副师长。

朱德等人回到云阳镇后,八路军总部抗日誓师大会于9月6日举行。全体指战员跟着朱德一字一句地高声复诵《八路军出师抗日誓词》:“为了民族,为了国家,为了同胞,为了子孙,我们只有抗战到底。”

当天,朱德率八路军总部人员冒雨开拔,奔赴山西抗日前线。

“机动侧击向平型关进攻之敌”

朱德每到一地,都受到群众的热烈欢迎。时任八路军政治部民运部部长的傅钟回忆道:“火车在吕梁山东麓、汾河东岸向北开进,沿途的车站越来越多地站满了欢迎的人群。无论商人、学生、工人、农民,都拼命往前挤,要看看红军——八路军的朱总司令。朱总司令的四川话人们听不懂,但看到那位向人们招手的长者,衣着和别的军人一样,脸色比别人黑一点,像长年辛劳的庄稼汉,面容纯朴、慈祥……”

当时,朱德正要去见第二战区司令长官阎锡山。国民党将临战地区划分为5个战区,山西是第二战区,八路军属该战区序列。9月22日,朱德在山西代县太和岭口的第二战区司令部见到了阎锡山,会商抗战事宜。结果朱德前脚刚走,当天晚上,日军突然袭击国民党军队驻守的平型关阵地。阎锡山紧急向朱德求援。

在八路军的战略部署上,朱德吸取了国民党军节节防御、死打硬拼的教训,把3个师分别部署在了敌人的侧后方,既可随时在有利条件下配合国民党军作战,也利于进行独立自主的山地游击战。接到阎锡山的电报时,115师正向平型关附近开进,朱德立刻电令:“115师应即向平型关、灵丘间出动,机动侧击向平型关进攻之敌;但须控制一部于灵丘以南,保障自己之右侧。”

平型关战斗中最激烈的地点——乔沟。

灵丘境内沟壑纵横,公路曲折,《环球人物》记者从灵丘前往平型关地区时,导航软件一次又一次提示“前方急转弯,请减速慢行”。在县城西南30公里一个叫乔沟的地方,当地有关部门在公路两旁建设了观景台。不少外地牌照的汽车途经这里,纷纷停下来,车上的人禁不住走下车来驻足观看。从观景台向下望去,沟底路很窄,只能容一辆车通过。

林彪(1907年—1971年) 湖北黄冈人。全民族抗战期间,任八路军115师师长,率部挺进华北前线,指挥了平型关战斗。

当时的115师师长林彪也看到这个有利地形,决定就在这里伏击敌人。9月24日深夜,115师主力部队根据总部命令,在黑夜中冒着大雨抢占了通向平型关的汽车路两侧高地,这里是日军开往平型关的必经之地,八路军战士们居高临下,准备迎敌。

第二天黎明时分,天气转晴。7时许,日军后续部队板垣师团第21旅团进入伏击圈内。敌军的前面是100余辆汽车,接着是200多辆大车,除军用物资外,车上坐满戴着钢盔的日本兵,再后面是驮着步兵炮的骡马和骑兵。由于一路上没有遇到像样的抵抗,他们没有什么防备,大摇大摆地走着,如入无人之境。林彪和聂荣臻研究了一下,决定把敌军切成几段,分段吃掉,随即下达了命令。

巨大的冲杀声瞬间响彻整个山谷。687团在蔡家峪切断“蛇尾”,685团猛击“蛇头”,686团截击“蛇腰”。被猛烈袭击的日军车队顿时人仰马翻,乱作一团,燃烧的汽车、被遗弃的武器散落一地。685团的连长曾贤生,组织20名战士形成尖刀队。在和敌人搏斗的过程中,他身负重伤。当敌人围上来的时候,他拉开了最后一颗手榴弹,和敌人同归于尽。

1937年9月25日,八路军115师首战平型关,歼灭日军板垣师团1000余人,取得抗战的第一个大胜利。

经过6小时激战,我军歼敌1000余人,毁汽车100余辆、大车200多辆,缴获步兵炮一门,炮弹2000多发,机枪20余挺,步枪千余支,战马50余匹,还缴获了一批日军作战用的地图和文书。第二天,毛泽东兴奋地致电朱德、彭德怀:“祝贺我军的第一个胜利!”

“不能在此危难之际不受命”

平型关大捷是八路军东渡黄河后与日军的第一次交锋,也是全民族抗战爆发以来中国军队对日作战中取得的第一次大捷。捷报传出,举国欢腾。第二战区副司令长官黄绍竑回忆:“当时石家庄的人民群众,以无比兴奋的情绪庆祝这个胜利,竟然在那种时候放起鞭炮来,几乎把敌机的突袭都忘记了。”

平型关战斗一结束,朱德第二天就来到115师驻地,总结此次作战的经验教训。他后来对前来采访的中外记者史沫特莱、周立波、舒群等分析了日军的强点和弱点。他认为,日军的强点有:武器好;作战顽强,不肯缴枪;能按计划行事,退却快,援军也能很快开来。日军的弱点有:战斗精神差、防守时不善做工事,警戒疏忽;爬山不如中国兵;胆怯,怕肉搏战。

平型关战斗遗址。

平型关大捷在国际社会也产生了广泛的影响。苏联《真理报》连续3天报道战况,让世界看到了中国人民的英勇抗战。美国记者史沫特莱后来在《中国的战歌》一书中写道:“平型关的枪声,让世界听到了中国抵抗的决心。”

“除了指导115师在平型关取得对日作战的首次大捷,粉碎了日本侵略军‘不可战胜’的神话,朱德还参与忻口会战,起到重要的战役配合作用。”原中央党史研究室副主任石仲泉告诉《环球人物》记者,“朱德根据党中央指示,部署八路军在日军侧后投入战斗,除在平型关伏击日军辎重部队,在雁门关截断敌后交通运输,还在阳明堡袭击日军机场,焚毁日机20余架,迟滞日军的疯狂进攻,有力地配合了友军在忻口正面战场的作战。正是由于八路军在日军侧后积极配合,正面友军作战抗击日军达21天之久。忻口会战成为华北战场作战规模最大、对日军打击最沉重的一次战役。”

朱德在总结这次作战时说:“贵族军队的日本‘皇军’也因为牛肉和饼干来源断绝而不得不尝尝小米滋味,官兵相对哭泣。”

经过一段时间的坚持,11月2日,忻口最终失守。11月8日,太原沦陷。阎锡山情绪变得低落。1938年2月,阎锡山和第二战区副司令长官卫立煌等决定将第二战区的部队重新划分为西路军、南路军和东路军。南路军为中央军,卫立煌负责指挥,主要集结活动于晋南地区;西路军为左翼集团,以原晋绥军为主,由阎锡山指挥,主要集结活动于晋西地区;东路军为右翼集团,由朱德指挥,由八路军115师、129师等共产党领导的部队以及国民党的3军、17军、47军和17师、94师、骑兵第4师、529旅等部队组成。东路军成为第二战区的主要兵力,而且分布最广。

中央和毛泽东都曾建议由彭德怀在前线负责指挥东路军,朱德留在后方较妥。但阎锡山、卫立煌认为晋东局势非朱德不能驾驭,坚持要朱德就任东路军总指挥。在民族大义面前,朱德毅然担起重任,“不能在此危难之际不受命”。

1938年3月下旬,朱德在沁县召开东路军将领会议,分析了抗战形势、敌后游击战和运动战、政治工作、军民关系等问题。会前,友军将领因临汾等重要城镇相继失陷,阎锡山逃到黄河西岸,而对坚持敌后抗战缺乏信心。会议快结束时,朱德邀请一批国民党军官到现场观摩徐向前在晋冀交界处指挥的响堂铺伏击战,以加深友军将领对八路军游击战术的认识。只见徐向前指挥部队在两个小时内解决战斗,焚毁了日军180余辆汽车组成的车队,护车队的日军官兵170多人大部分被击毙。这次前线观战,让友军将领增强了抗战的信心。

“朱德是中国共产党中身处抗战最前线,既指挥我党军队,又指挥国民党军队的最高领导者。抗日战争时期也是朱德一生最辉煌的时期,无论在中国、在世界都有巨大影响。”石仲泉说。

责任编辑:李佩蔺

责任编辑:李佩蔺朱德,叶剑英,林彪,平型关大捷