澎湃新闻、唐山市委宣传部 联合出品 ;编导/配音 陈鑫露、剪辑 陈鑫露 孙骏

一场抗震救灾行动,让上海和唐山这两座相距一千多公里的城市,建立起了深厚的友谊。直到近半个世纪后,这份特殊的情谊不仅沉淀为两地人民共同的精神财富,更在新时代继续生长。

2024年9月20日,唐山地震博物馆的展厅里,一封泛黄的信件被小心翼翼地接收入册。信纸边缘已经发脆,字迹却依然清晰:“感谢解放军和全国人民的大力支持,也感谢上海医疗队特别是朱伯伯帮我们防病灭病。”

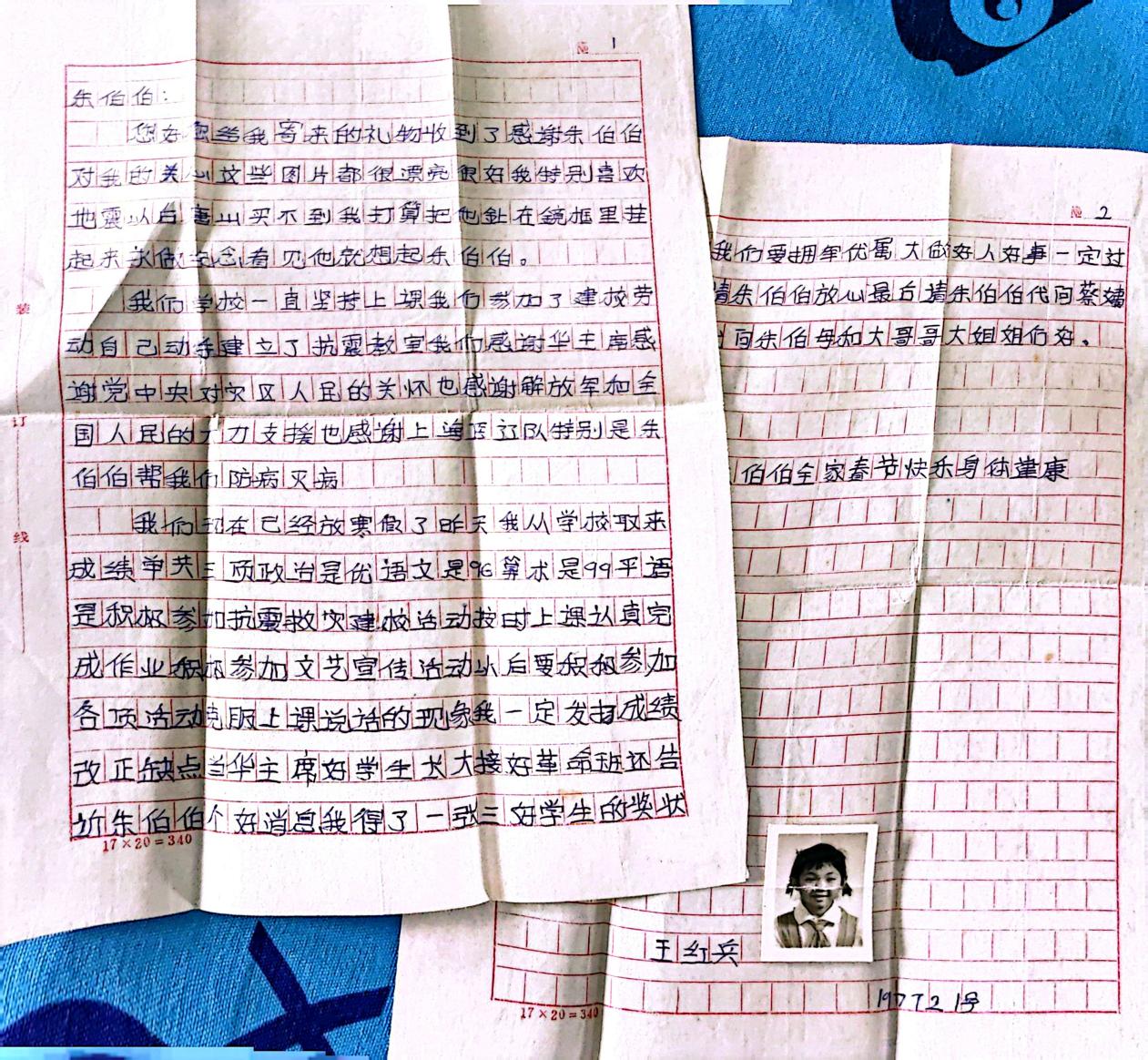

王红兵写给朱铁城的信。受访人朱永平供图

写信人是唐山市民王玉楼的女儿王红兵,收信人是上海第一批赴唐山抗震救灾的医疗队队员朱铁城。这封信写于1976年11月,距离唐山大地震发生刚过去4个月。40多年后,朱铁城的儿子朱永平捧着这封信,坐上了前往唐山的高铁,他要替父亲完成未了的夙愿:看看重建后的唐山,看看那些父亲用生命守护过的人。

踏上唐山的土地,从火车站到市中心,现代化的建筑、整洁的街道与宜居的环境让朱永平完全无法将眼前的城市与父亲描述的“废墟”联系起来。

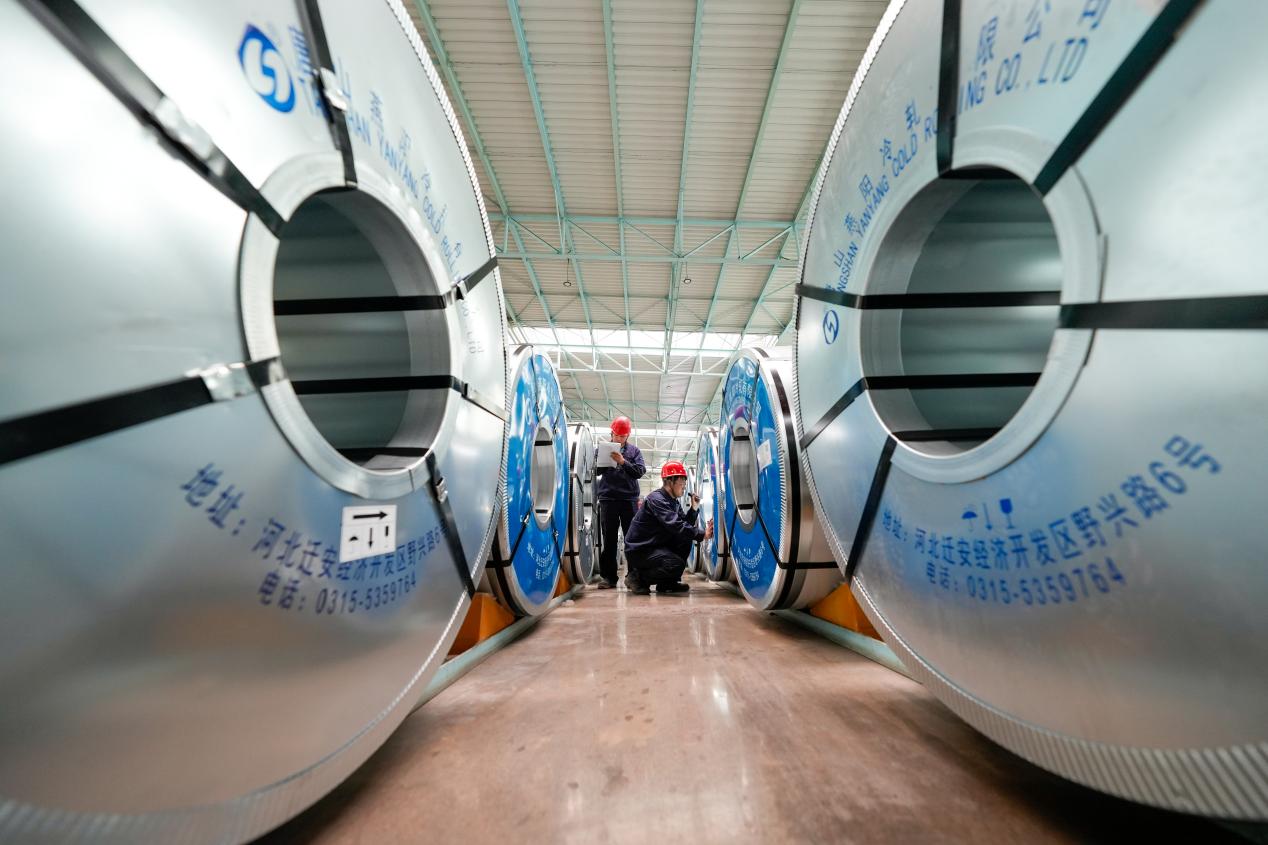

在渤海湾畔,唐山港的巨轮穿梭不息,8.6亿吨货物吞吐量,稳稳挺起“世界第二大港口”坚实的脊梁;在首钢智新公司,高端精品钢材生产线一派繁忙,一卷卷“薄如蝉翼”的电工钢正打包发往全球,国内每 3 辆新能源汽车,就有 1 辆带着 “唐山芯”,从粗钢到精品钢,唐山钢铁老树俨然已开散出新枝芽;从工业重镇到旅游胜地,唐山将以往污垃横流的“南大坑”变为“城市会客厅”,实现从工业之城到旅游胜地的华丽转型;历经1976年大地震,唐山这座被预言“即将消失”的城市,顽强地从废墟中站起来,历经十年重建、十年振兴、二十多年快速发展,重新崛起了一座现代化城市。

唐山港。唐山劳动日报社记者 赵亮 摄

“如果父亲能来到今天的唐山,他一定会问‘这是哪里’。”朱永平觉得,若是父亲能亲眼看到现在唐山的一切,定会感慨不已。那个曾经全是残垣断壁的城市,早已翻天覆地。

2025年,是纪念唐山大地震49周年。从1976年震后废墟上的40天奋战,到跨越千里的资料捐赠,朱永平一家的故事,是上海与唐山半个世纪情谊的见证。无数像朱家这样的普通人,用专业、坚守与牵挂,编织起两地人民血脉相连的纽带。49年来,上海和唐山的情缘早已跨越山海,在城市发展历程中留下了不可磨灭的印迹。

上海医疗队在唐山

1976年7月28日凌晨4点,里氏7.8级的强震让唐山瞬间沦为废墟。“唐山急需医疗支援。”消息传出后,上海市紧急组织起第一批抗震救灾医疗队,连夜整装出发。

彼时,作为上海市卫生防疫站两管科(水管、粪管)科长,58岁的朱铁城刚刚结束一天的工作。这位从农村私塾走出的孩子,靠着边工作边补习,一路考上医师、主管医师,一干就是近30年,成为上海公共卫生领域的“老兵”。

“当时家里还没有电话,爸爸就通过里弄传呼电话简单交代了一下。”朱永平依旧清晰记得,那天傍晚,负责传呼电话的阿姨在弄堂里喊着:“朱永平,你爸爸临时出差,过段时间回来。”

朱永平说,当时哥哥姐姐们都已成家,只有自己和父亲居住在一起。听到这个消息时,还是一头雾水,直到深夜,父亲的同事上门解释,这才了解原委。

朱铁城是那批医疗队里最年长的队员。1976年7月29日凌晨,他和27名上海医疗队员落地天津机场后,迅速乘上部队卡车前往唐山。车窗外,是震后满目疮痍的景象:倒塌的房屋、断裂的铁轨,偶尔能看到幸存者在废墟上哭喊。那一路,车厢里没人说话,只有车轮碾过碎石发出的沉闷低响。

朱铁城和医疗队队友在唐山合影。受访人朱永平供图

到了唐山,朱铁城才知道什么叫“惨不忍睹”。震后的城市断水断电,遇难者遗体来不及处理,井水被污染,粪便随处堆积——这些都是传染病暴发的温床。朱铁城和同事们戴着简易口罩,在腐臭中检测水质、指导消毒、隔离病患。作为防疫专家,他们的任务同样重要和艰巨。

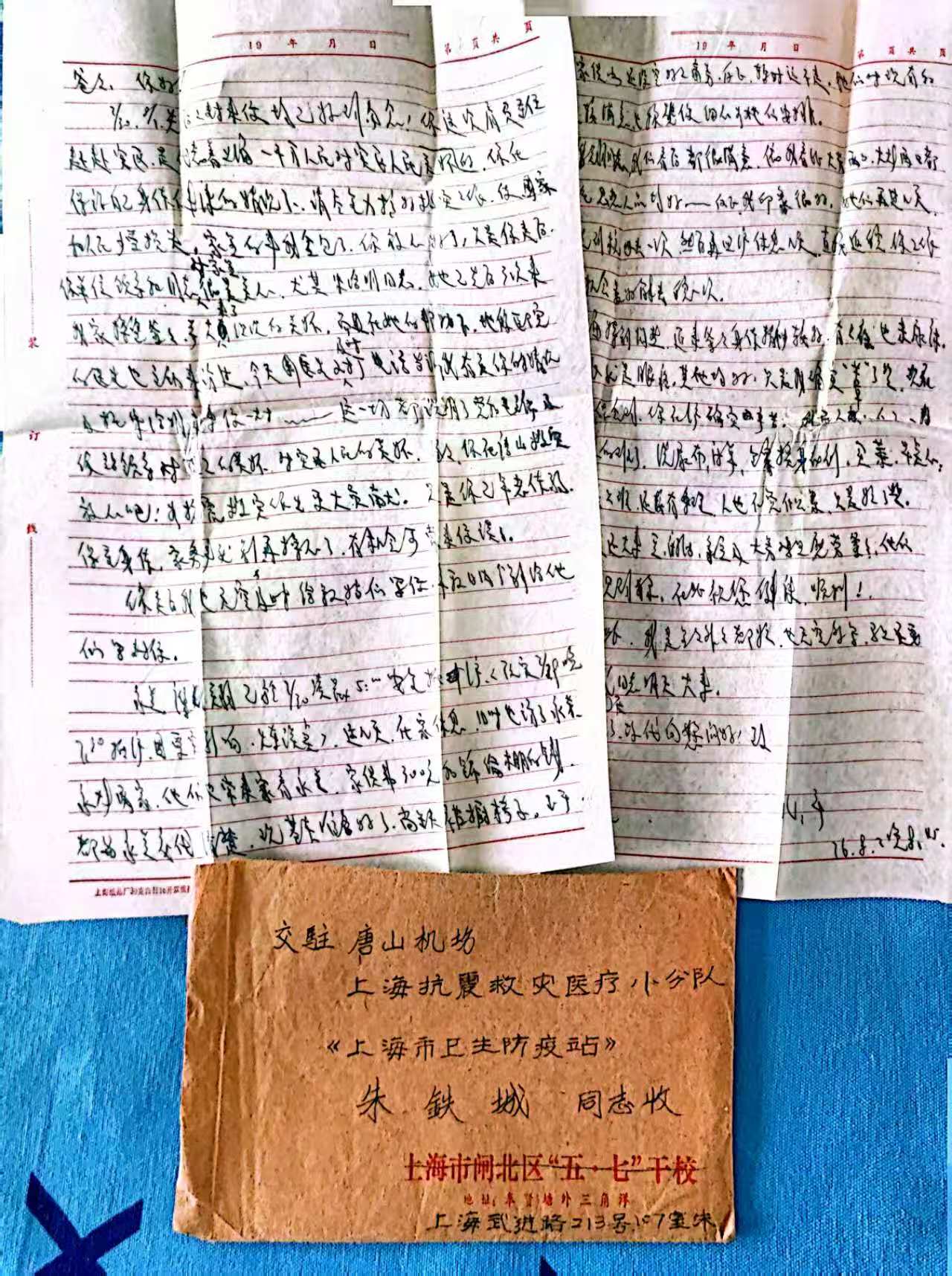

“市区断水断电,还不断有余震,给医疗队的工作、生活都带来了很大困难。”朱永平翻出手机里留存的《上海赴唐山抗震救灾医疗队汇报提纲》照片,37页的提纲里密密麻麻记录了当时的情形:“特别是我们负责卫生防疫的同志,穿着橡皮的防护衣,一个人要背上五十斤重的消毒水和喷洒器,一路喷洒消毒药水,钻进坍塌的瓦砾堆里搞消毒工作,一天下来裤筒里能倒出一碗汗水来。”

“你看,照片里的大家,真的累得不像样子。”拿着当时唯一一张合照,朱永平心疼地感慨道。在奋战超负荷40多天后,朱铁城回到上海后突发高血压,但他只说了两个字:值得。

跨越千里的书信

在朱永平捐赠的资料里,有几封泛黄的信,信封上的地址都是“唐山市北区西工人新村”。这是唐山市民王玉楼一家写给朱铁城的信,也是两家人情谊的见证。

王玉楼夫妇是唐山一家银行的职工,他们的房子在地震中坍塌,夫妻俩抱着孩子逃了出来。朱铁城和同事们第一时间为他们进行了妥善的防病隔离。当时王玉楼的爱人洪淑梅拉着朱铁城的手哭着说道:“朱医生,你是我们家的救命恩人。”

离开唐山前,朱铁城留下了上海的地址。没想到,1976年11月,第一封信寄到了朱家。信中,王玉楼称呼朱铁城为“老朱同志”,底下是他充满感激的话语:“你们不远千里到唐山,同我们共命运、同呼吸,为我们灾区人民的身体健康,日夜操劳真不知怎样感谢你们。”

王雨楼写给朱铁城的信。受访人朱永平供图

更让朱铁城感动的是来自王玉楼女儿王红兵的信。那个扎着小辫子的四年级女孩,用方格作文本描述着自己的日常:“我们学校一直坚持上课,我们参加了建校劳动自己动手建立了抗震教室……还告诉朱伯伯个好消息,我得了一张三好学生的奖状……”

此后几年,书信成了两家人的纽带。王玉楼会讲唐山的重建,也会讲工作上的不如意;朱铁城会说上海的生活,也不忘时常鼓励小红兵。

遗憾的是,两家人终究没能见面。

朱永平早些年曾提出带父亲重访唐山,但老父亲却怕触景伤情,不愿再去。又过了几年,从电视、网络了解到如今的新唐山,便又有了想法。可阴差阳错间,这个心愿始终未能兑现。2010年,朱铁城因突发心脏病去世,这段未能成行的唐山之旅也成了朱永平心中的遗憾。

朱永平与父亲朱铁城合影。受访人朱永平供图

40多年后,朱永平带着父亲的遗愿来到唐山。通过纪念馆的帮助,他辗转联系上了王玉楼的儿子,却得知了噩耗:王玉楼已去世,那个可爱的小女孩也在10年前因病离世,只剩下80多岁的洪淑梅在敬老院,神志时好时坏。

“我站在敬老院门口,终究没进去。”朱永平说,“老人年岁大了怕一见面,反而勾她伤心。”

九份材料中的集体记忆

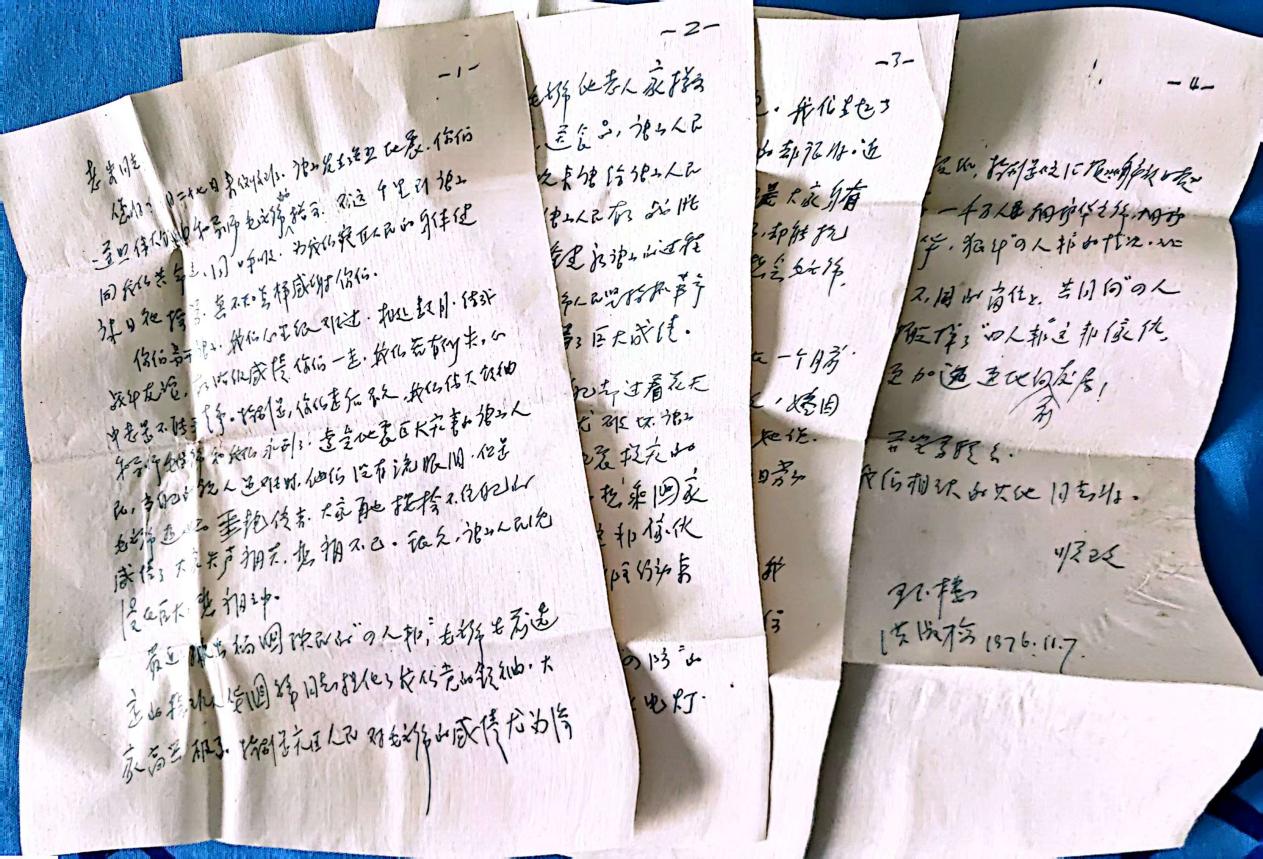

2021年,70岁的朱永平整理回忆录时,在樟木箱的底层发现了一沓泛黄的资料,有工作牌、医疗队合影、抗震救灾纪念章以及抗震救灾时期往来书信等物件。

“我翻到一张照片,是爸爸他们在天安门前的合照。”朱永平拿着照片介绍,返沪前,他们特意请示组织,带着河北省赠送的锦旗前往北京,在天安门前留下了为数不多的合影。照片中的18名医疗队员穿着朴素,中间的锦旗上写着“抗震救灾为人民”。每个人都神采飞扬,仿佛在说,“我们的工作经受住了考验。”

18名医疗队员持锦旗于天安门前合影。受访人朱永平供图

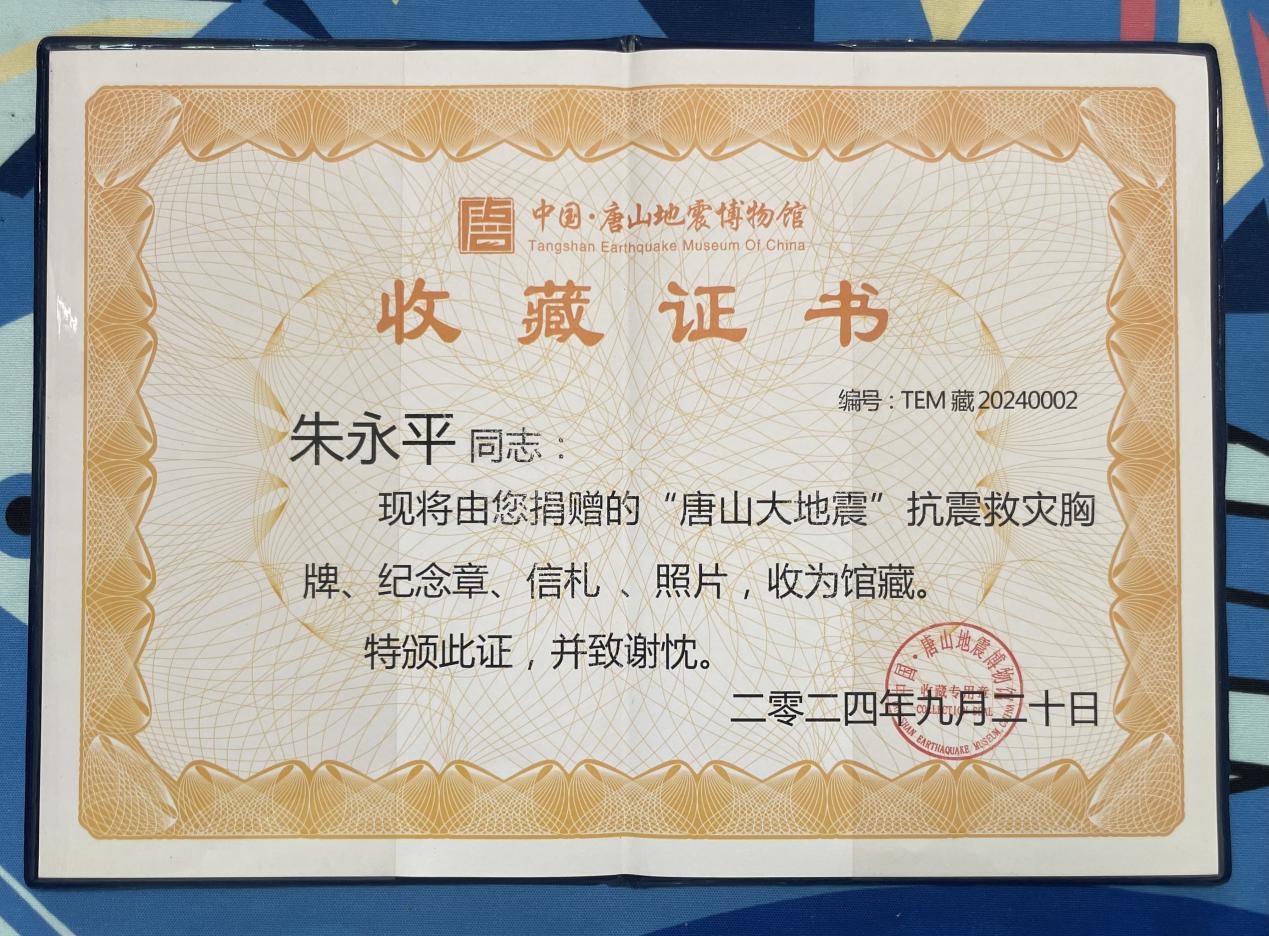

看着这些泛黄的资料,朱永平便萌生出捐赠的想法。2024年春天,他再次整理父亲的遗物时,着手拨通了唐山地震博物馆的电话。“对方一听是上海医疗队的资料,声音都激动了:‘我们馆里还没有上海医疗队的原件呢。’”

在这之后,朱永平开始仔细整理资料,他发现,父亲的遗物里藏着太多细节。37页的《上海赴唐山抗震救灾医疗队汇报提纲》中记录着“先后还发生过多次五到六级左右的地震”“许多队员的嘴唇都干裂出一道道口子”;上海市卫生防疫站的慰问信里,落款为“你们后方的战友们”;甚至还有兄妹四人给父亲的信,大家在信里报喜不报忧,为的就是让父亲安心支援。

“这些信,是我们兄妹五人唯一的集体记忆。”朱永平说,大家平时各忙各的,唯有那40天,全家人的心都系在唐山,“现在我的大哥大姐都走了,但看着这些字,就像他们还在身边。”

朱永平兄妹写给父亲朱铁城的信。受访人朱永平供图

2024年9月17日,朱永平带着整理有序的九份历史资料踏上了去唐山的火车。三日后的9月20日,朱永平在唐山地震博物馆纪念展馆顺利完成捐赠。

值得一提的是,捐赠途中还发生了一件“小插曲”。2024年9月18日,也就是朱永平出发途经合肥之时,肥东县发生4.7级地震。“当时宾馆的床晃了起来,这是我活了70多年,唯一经历的地震,当时就想,这或许是一种冥冥之中的感应。”

捐赠仪式上,当博物馆工作人员接过整理有序的捐赠物件时,激动地说:“这是上海医疗队支援唐山的珍贵实物证据。”朱永平看着父亲的资料被小心翼翼地珍藏,突然很是感慨,上海和唐山的这段故事和情谊并不会被时间掩埋。

中国唐山地震博物馆颁发给朱永平的捐赠证书。澎湃新闻记者郑问 摄

让他没想到的是,博物馆专门为这些资料策划了一场为期3个月的巡回展。2024年10月,这些书信、照片走进了唐山的部队、医院、学校。朱永平说,这也正是他捐赠的初衷,让更多人了解当年的故事,让更多人珍视两地的情谊。

不变的沪唐情缘

在朱永平家中,珍藏了14本相册,里面记录了几代人的生活点点滴滴,既有朱永平与父亲的回忆,也有他与女儿的互动。

“从小,每次别人说‘你是朱铁城的孙女,你要多向你爷爷学习’,她就会特别自豪,心里美滋滋的。”朱永平笑着介绍,女儿朱敏1979年出生,填报高考志愿时,放弃了热门的临床医学,选了预防医学。“我女儿说,她愿意接爷爷的班。”

如今47岁的朱敏,是上海市虹口区凉城新村街道社区卫生服务中心预防保健科科长,曾获区优秀党员、市卫健系统三八红旗手等称号。在非典、新冠疫情等特殊时期,她像当年的爷爷一样,在“看不见的战场”上战斗。

2025年,距离唐山大地震已过去49年。朱永平计划在不久的将来,带着女儿再去一次唐山,让女儿看看爷爷奋斗过的地方,也看看日新月异的唐山。

1976 年大地震后,唐山历经十年重建、十年振兴、二十多年快速发展,从被预言 “消失” 的废墟中崛起为现代化新城。2024年,唐山经济总量迈上新台阶,实现GDP总值10003.9亿元,成为全国第 27 个、河北省首个“万亿城市”,5.6%的增速领跑全国与全省,印证了“英雄城市”的韧性与活力。

依托京津冀协同发展战略,唐山双轨并进:一方面构建精品钢铁、新能源等现代化产业体系,实现从"钢铁之城"到"智造高地"的转型,高端钢材广泛应用于汽车、家电领域;另一方面激活工业遗产,推进生态修复与文化传承,让绿色成为城市底色,抗震精神融入城市血脉。

唐山生产的精品钢铁。唐山劳动日报社记者赵亮 摄

历史上,唐山“南大坑”曾是脏乱荒芜的采煤塌陷地,平均高度较市区低约20米,比震后的废墟还惨不忍睹。而如今,经过多年的大规模改造,这里已成为水域面积11.5平方公里、绿地面积16平方公里的生态公园,蝶变为如今的南湖旅游景区,成为这座城市从劫后重生到实现高质量发展的见证。

在朱铁城的记忆里,震后的唐山曾是一片“惨不忍睹”的废墟。而朱永平见证的,则是高楼林立、交通便捷、生态优美、生活幸福的现代化唐山。面向未来,唐山又会如何书写新时代的“凤凰涅槃”,更加令人期待。

49年里,唐山不断地蜕变新生,但不变的是城市刻在骨子里的坚韧品格。一如唐山和上海之间的情谊,纵使岁月更迭,依然深沉绵长。

这段跨越时空的情谊,在朱家三代人的故事中得到了最生动的诠释。正如朱永平所说,“有些东西,任凭岁月流转,永远不会改变。”

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡唐山,朱永平,王红兵