围绕中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题,近期,全国各地正在举办多种纪念活动。一场回望烽火岁月、重温英烈事迹的讲解员大赛,今天在广州火热进行。

本场比赛的15名选手有一部分是志愿讲解员,他们的本职工作有教师、在校大学生,还有曾经在武警部队服役过的退役军人。

参加比赛的选手充满情感地讲述着英烈的事迹,这其中有很多细节让人感动。在今天的比赛中,来自浙江杭州的一位讲解员带来了抗日英烈茅丽瑛的故事。

“孤岛”抗战女杰茅丽瑛

为理想抗争到底

抗日战争时期,上海落入日寇的魔爪,但上海的租界,由于隶属不同国家管辖,日军不能进入,因而被称为“孤岛”。中国共产党领导的抗日救亡运动,就利用这种独特的政治形势发展起来。特别是周边的江、浙、皖广大地区活跃着新四军部队,并先后创立了苏南、苏中、苏北、淮南、淮北、皖江和浙东等抗日根据地。上海就是新四军最重要的物资补给枢纽之一。

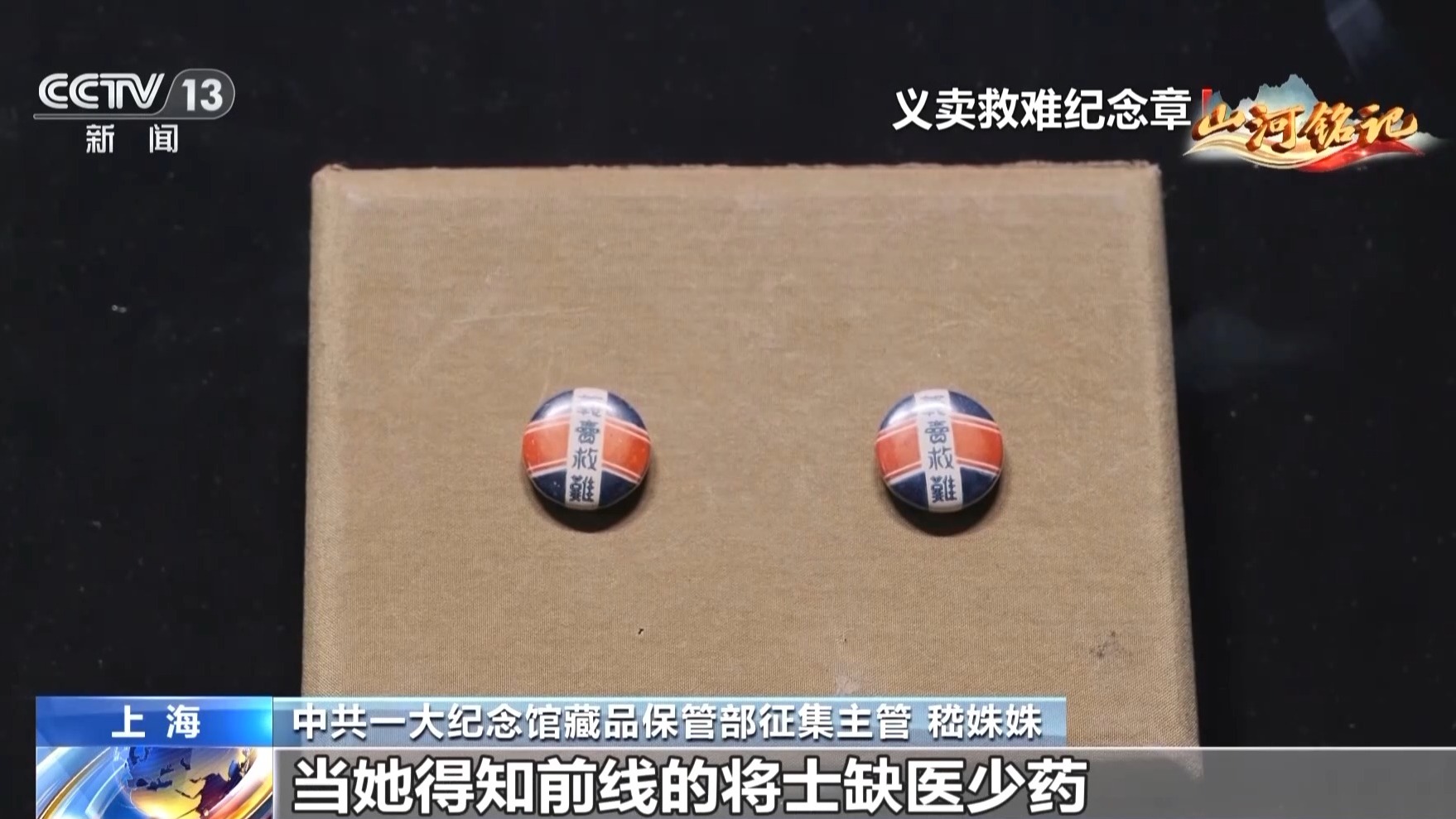

1939年下半年,“义卖”“义演”是上海人民为浴血奋战的新四军募款的主要方法,其中“中国职业妇女俱乐部”推出的物品慈善义卖会规模最大,茅丽瑛作为主要负责人,面对敌人的威胁、恐吓,提出“为义卖而生,为义卖而死”的口号。 这两天,新闻主播、记者郑新宇就前往上海,探寻她的故事。

总台央视记者 郑新宇:我现在身处上海龙华烈士陵园,在我身边,茅丽瑛烈士长眠于此,在她29岁风华正茂的年纪,她的个人生命永远定格在抗日救亡的征程上。今天,我将从这座肃穆的陵园出发,追寻她在上海这座城市留下的足迹。

茅丽瑛1910年出生于浙江杭州,幼年丧父,由母亲抚养长大。1931年,茅丽瑛考入江海关任英文打字员。“九一八”事变后,抗日救亡的呼声震动着茅丽瑛的心灵。1936年,中国共产党江海关支部秘密成立,组织了华籍职员的进步团体——乐文社。茅丽瑛是最早参加乐文社的成员之一,并成为其中的积极分子。

总台央视记者 郑新宇:这里就是茅丽瑛烈士曾工作过的江海关大楼,在这里工作期间,她积极参加乐文社的各类文化和社会活动,义无反顾走上革命道路。1937年“八一三”淞沪会战爆发后,她积极参加“海关战时服务团”,冒着炮火危险,投身慰问伤员、救济难民等工作。上海沦陷后,她又毅然参加海关华人组织的“救亡长征团”,奔赴华南投身抗日救亡运动。

1938年回到上海后,茅丽瑛放弃了江海关的工作,全身心投入抗日救亡和妇女解放工作中。1938年5月,她当选“中国职业妇女俱乐部”主席,领导妇女界抗日救亡活动。同年,她加入了中国共产党。在中共一大纪念馆的文物库房,我们看到了她不多的遗物。

中共一大纪念馆藏品保管部征集主管 嵇姝姝:1939年春天,有上海去皖南慰问新四军的人民团体回来以后,给抗日救亡协会各个组织进行汇报,茅丽瑛去听了这个报告。当她得知前线的将士缺医少药、非常艰苦,她就准备做几场义卖来筹集这种资金。但是汪伪特务就不允许,寄了恐吓信,这是其中的一封。“职妇”收到了汪伪特务的这些恐吓信,但还是坚持举办义卖。在义卖当天,汪伪特务不甘心,进来砸场子,茅丽瑛带领着“职妇”的会员们制服了暴徒。

在茅丽瑛的组织下,这次义卖大获成功,所得款项悉数用来募集军棉衣和救济难民。但茅丽瑛的行为引起了敌人的注意,多次受到敌特的威胁。党组织安排她转移,但她临危不惧,坚持要把“中国职业妇女俱乐部”的工作安排好了再走。就在这时,敌人的魔爪伸向了她。

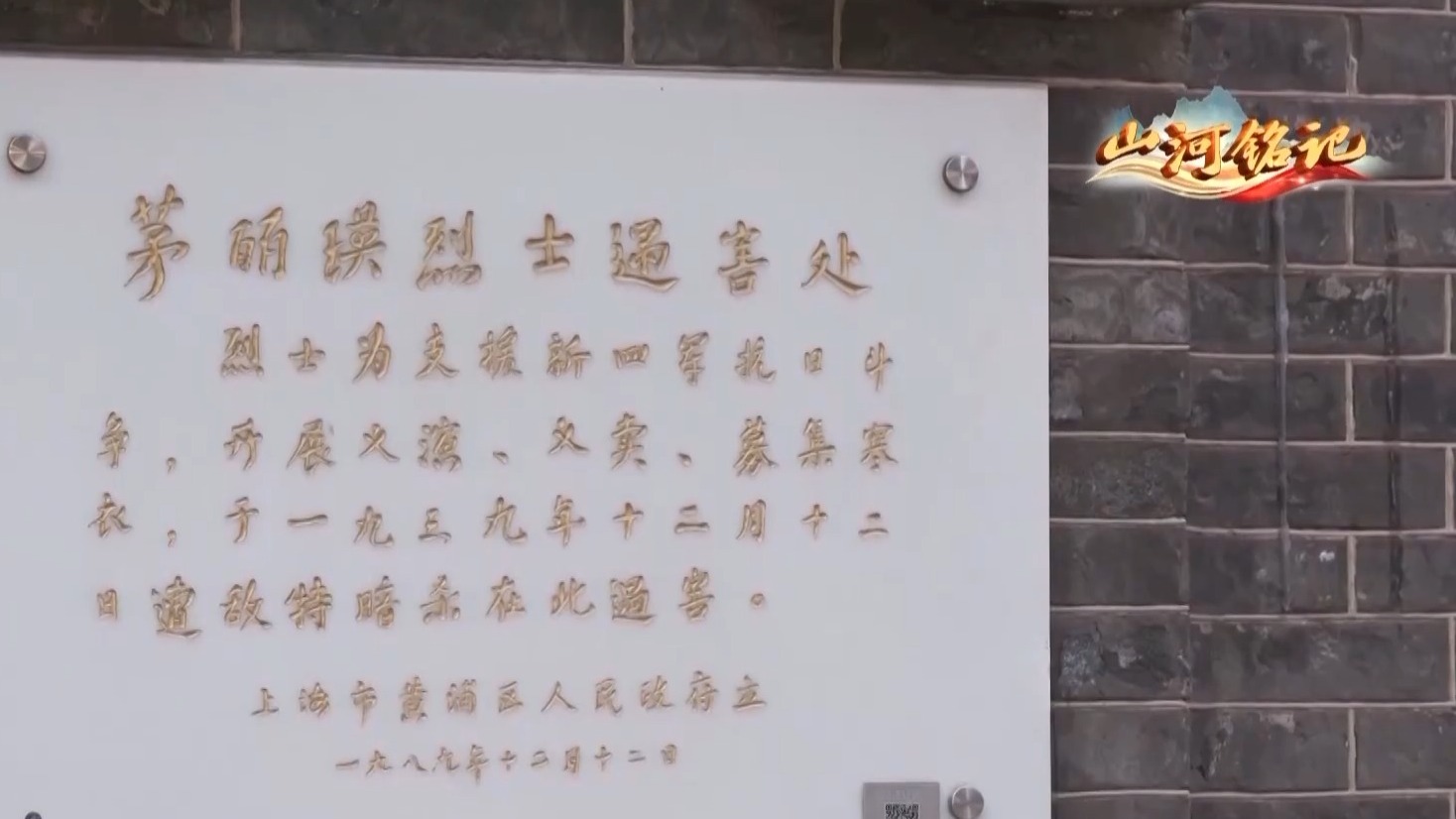

总台央视记者 郑新宇:在熙熙攘攘、人来人往的南京东路上,慈安里大楼墙面上的一块铭牌,默默记录着80多年前那个惊心动魄、令人痛心的夜晚。我现在身处的位置,就是茅丽瑛烈士当年的遇害处。1939年12月12日晚,茅丽瑛同志结束工作会议准备离开时,遭到敌人袭击,连中三枪,倒在了这片她为之奋斗的土地上。3天后,她在医院牺牲,时年29岁。

如今,在茅丽瑛烈士曾奋斗过的地方,记忆从未褪色。今年,上海海关成立了“新乐文社”—— 这个以她曾参与的乐文社命名的团体,正延续着她的精神。

上海海关机关党委综合科副科长 许航:当汪伪特务发现她从事这样的活动时,组织安排她撤退。当时茅丽瑛有一句话,大概意思是“让我小心这是对的,但是如果让我因此而放弃革命,这是绝不可能的”。我觉得这种为了革命而牺牲的理想信念值得我们学习,也是让我印象最深刻的。

上海海关所属会展中心海关综合业务科关员 金烁:茅丽瑛用文字和行动来传播一些进步思想,这激励我现在加入新乐文社,我也可以用自己的青年力量,去贡献自己思想的火花。

主播体验志愿讲解员

接力传递红色记忆

茅丽瑛烈士长眠的上海龙华烈士陵园,是上海最大的红色革命纪念地,陵园内的纪念馆展示了257位与上海这个中国共产党诞生的地方,紧密相关的革命英烈,铭刻下先辈们的奋斗足迹和英雄事迹。为更好传扬先辈们的故事,主播郑新宇特意在龙华烈士纪念馆,体验了一天志愿讲解员的工作。

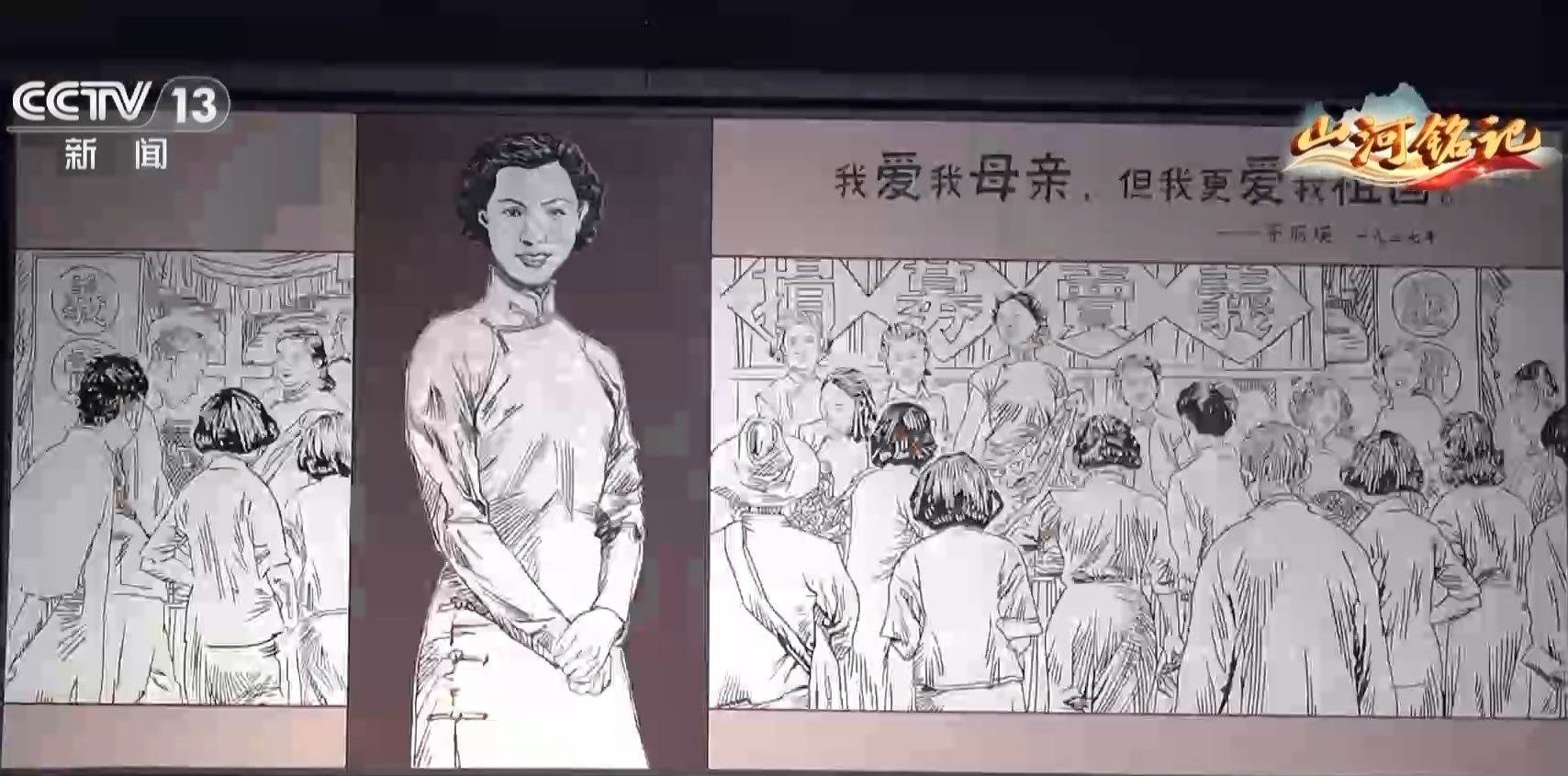

总台央视记者 郑新宇:茅丽瑛是当时非常优秀的女性知识分子,为了抗战,放弃了自己的上海江海关英文打字员工作。在她南下准备参加救亡长征团的时候,她告别了自己相依为命的母亲,她说:妈妈,请原谅女儿,我很爱我的母亲,但是我更爱我的祖国。

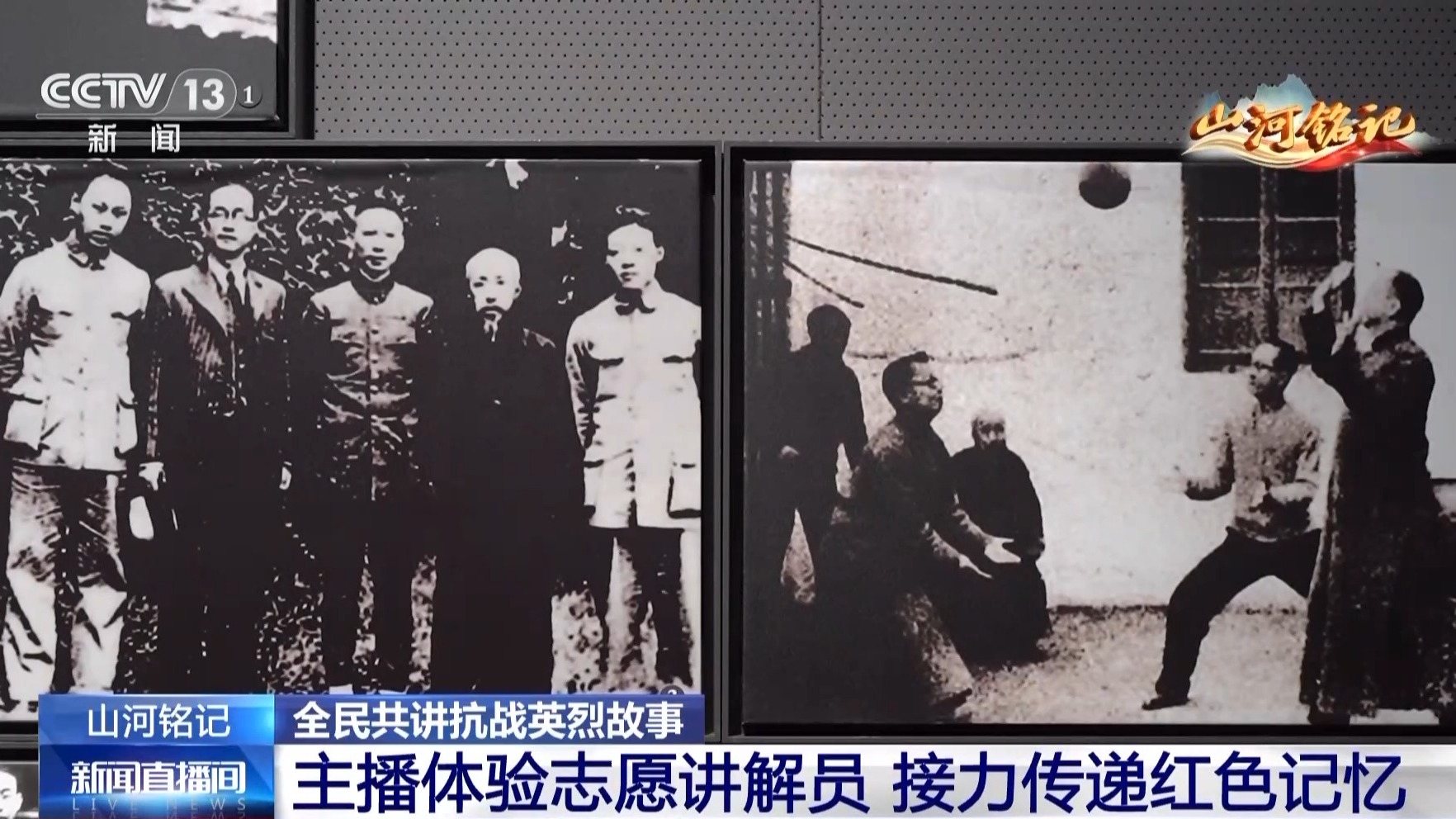

抗战时期,上海各界群众纷纷投入斗争洪流。担任讲解员,其实是对这段历史最好的学习。在文化抗战展厅,有一组新闻出版界前辈邹韬奋先生的照片。1931年“九一八”事变八天后,邹韬奋在《生活周刊》上报道这一事变。从那时起,他全身心投入抗日救亡运动,从未放下手中的笔。

总台央视记者 郑新宇:这里有一张照片,记录下当时珍贵的细节。在狱中,邹韬奋先生和他的“难友”坚持锻炼身体,努力地向外界传递着战而不屈的理想信念。

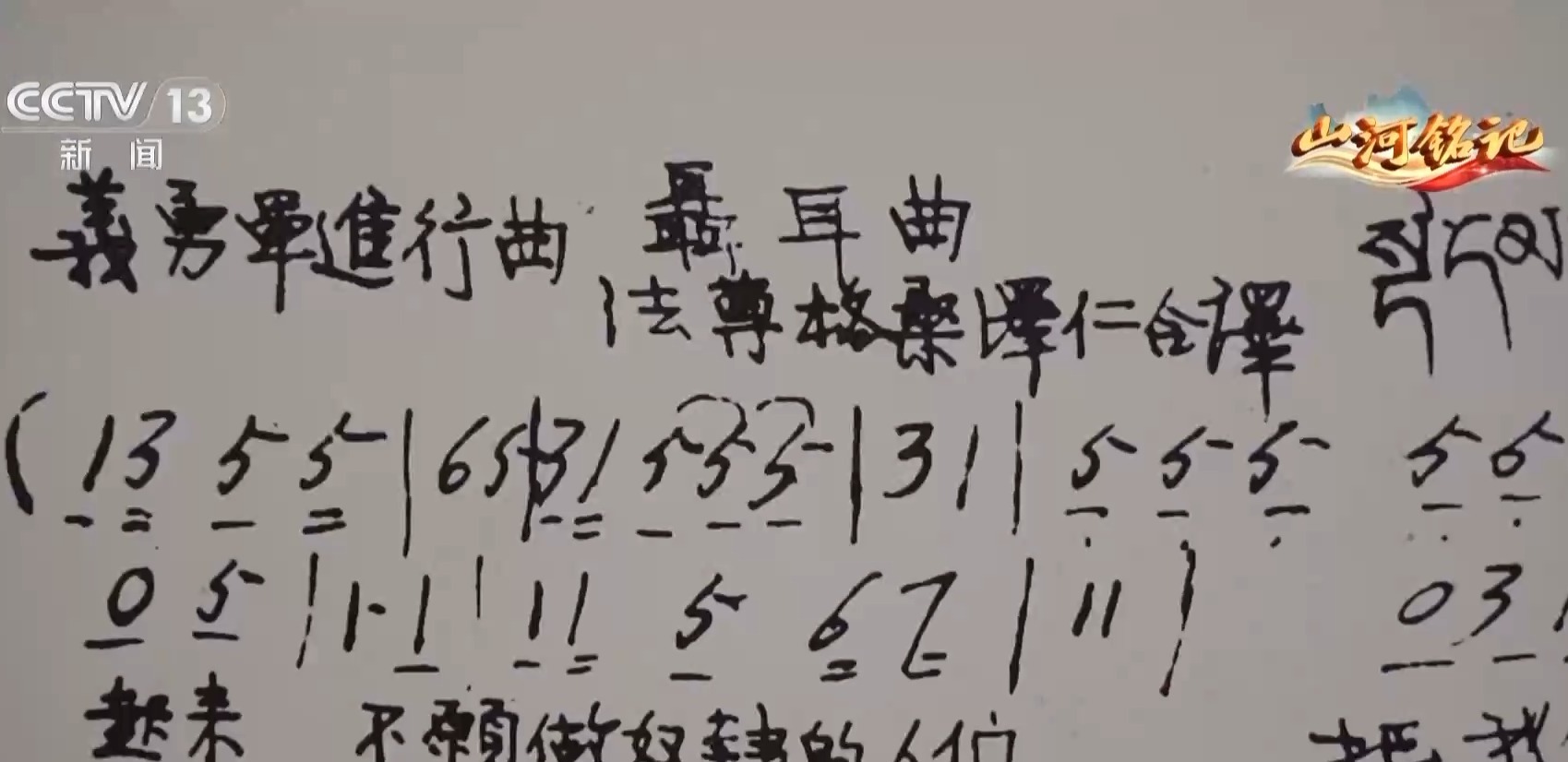

战火纷飞的年代,文化同样是刺向敌人的匕首。一大批脍炙人口的歌曲、电影、文学,也在抗日救亡的斗争中产生。1935年在上海首映的电影《风云儿女》中,由聂耳谱曲、田汉作词的主题曲《义勇军进行曲》,随着影片的情节唱出了民族的危亡、唱出了全民族抗战的最强音。

此外,《大刀进行曲》《松花江上》等歌曲,传唱于烽火连天的中华大地,成为动员和教育人民、鼓舞军民斗志、打击敌人的强有力武器。讲解时,当提到这些歌曲,那份穿越时空的力量依然让人心潮澎湃。

总台央视记者 郑新宇:我们今天常常把理想信念比喻成火焰、火炬,星星之火可以燎原。透过面前巨大的屏幕向外眺望,我们眼前就有一簇熊熊燃烧的长明火,巨大的花岗岩雕像是无名烈士,身躯半埋于地下,大家看不到他们的面庞,但他始终把手臂高高举起,为我们今天的幸福生活托起一片天。

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡茅丽瑛,抗日