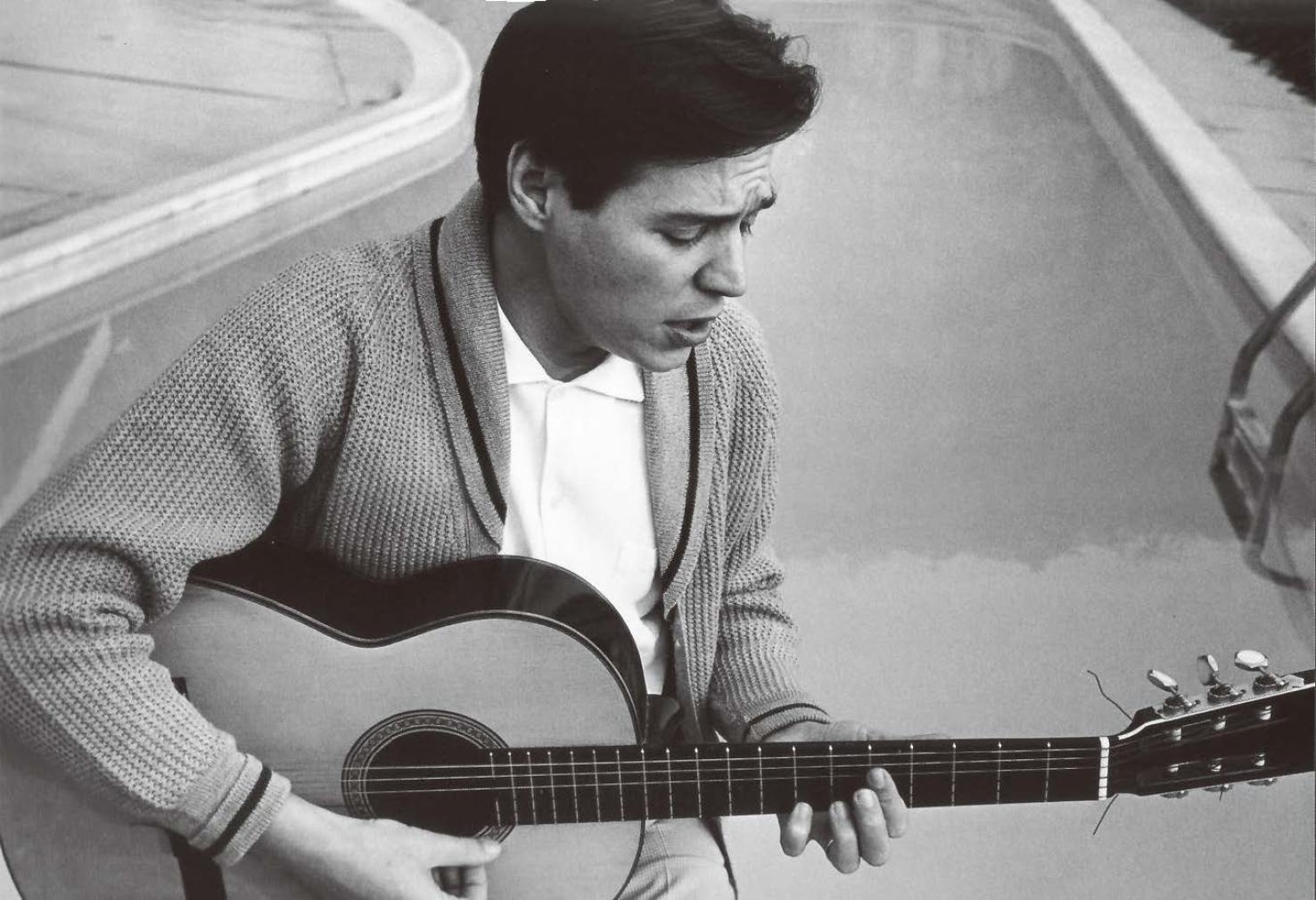

安东尼奥·卡洛斯·若宾。

巴西有两面:A面是彻夜的狂欢,激昂的鼓点,浓烈的色彩。B面是海浪轻拍无人的海滩,落日余晖穿过棕榈树留下摇晃的剪影,笑语从小餐馆飘出留在清幽的石板路上……

作曲家安东尼奥·卡洛斯·若宾(昵称汤姆·若宾)就是帮助世界看见巴西B面的人,以他的方式——巴萨诺瓦。

多数中国人接触巴萨诺瓦这种音乐形式是从上世纪90年代开始的,因为多是听小野丽莎演唱,便以为这种音乐源于日本。事实上,小野丽莎出生于巴西圣保罗,巴萨诺瓦也诞生于巴西,如果再聚焦一点,不妨说是诞生在巴西里约热内卢(以下简称里约)的伊帕内玛,那里也是若宾成长的地方。

从伊帕内玛走向世界

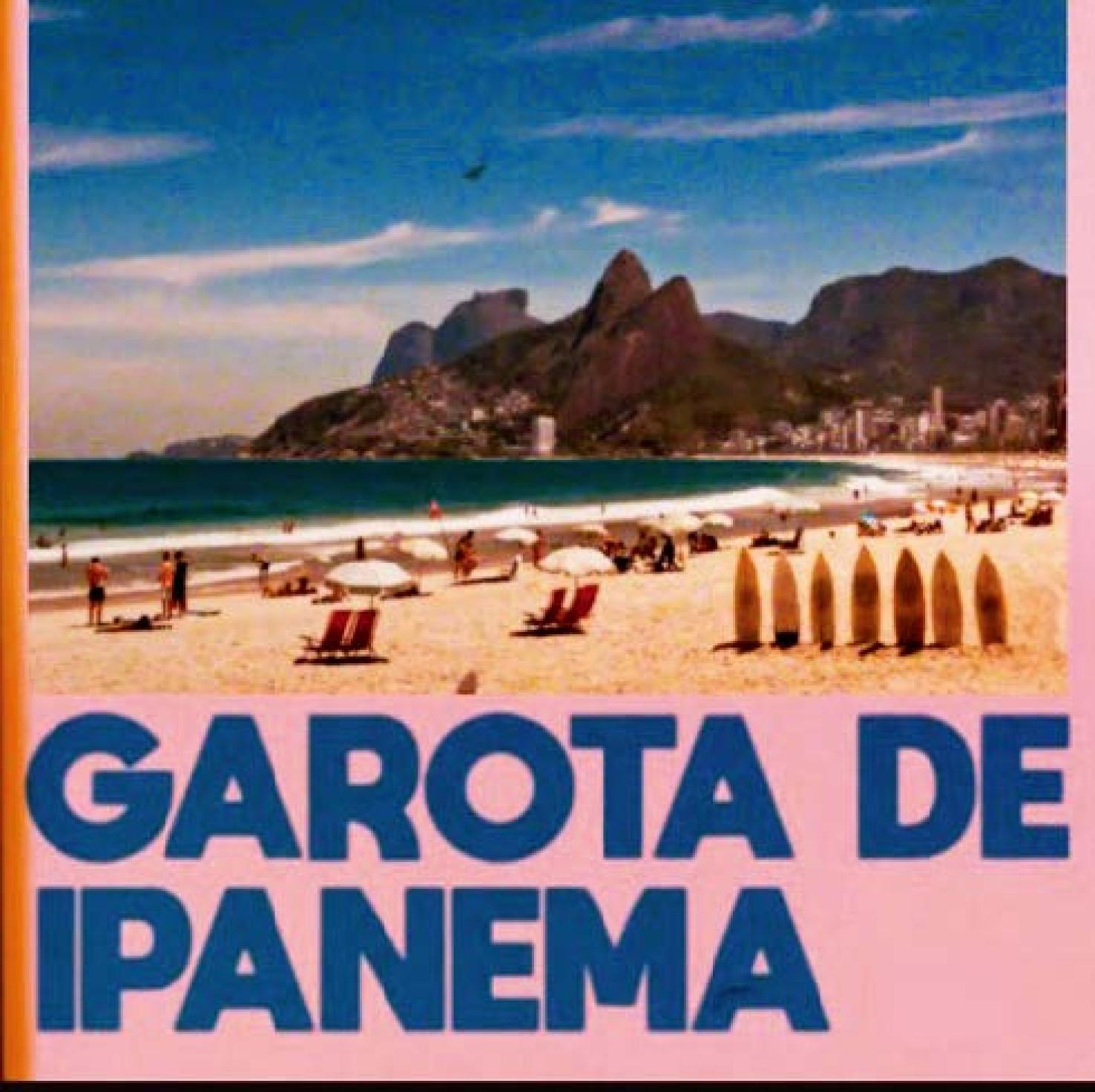

只要在巴西生活过一段时间的人,一定都知道一首歌——《伊帕内玛女孩》。它讲的是一个年轻、美丽的女孩从伊帕内玛海滩经过,她是那么吸引人却又遥不可及。这首歌由若宾谱曲,曲调慵懒又精致,轻盈灵动又带着一丝忧伤。上世纪60年代,正是它把巴萨诺瓦推向了世界。

伊帕内玛是里约一处风光秀丽的海滩,比起隔壁名气更大、挤满游客的科帕卡巴纳海滩,这里更时髦松弛,与它相伴而生的街区也更精致优雅,艺术氛围相当浓厚。

巴西里约热内卢海滩边上的若宾雕像。

若宾1927年出生在里约北部,1岁时跟随家人搬到了伊帕内玛,并在那里长大。他的妹妹后来在传记里写道,婴儿时期的若宾天天在音乐中睡去和醒来,他从小喜欢大自然,会自己去伊帕内玛看海,常常下水游泳。他还喜欢看鸟,会学鸟叫,知道哪种叫声会吸引哪些鸟。若宾曾说:“我的音乐来自这里的环境,雨、阳光、树木、鸟儿、山、岩石……太美了。”

《伊帕内玛女孩》就是诞生于这样的环境中。一个广为流传的故事是,1962年的一个下午,若宾与好友维尼修斯·德莫赖斯坐在伊帕内玛的一间酒吧里,看着17岁的巴西姑娘埃洛从他们身边经过,阳光把她染成金色。这给了两人灵感,于是一人谱曲,一人作词,便有了这首歌。

1963年,《伊帕内玛女孩》正式发行,次年又在美国发行了英语版本,结果一经推出便引发轰动,在美国的音乐排行榜上跃居前列,接着获得格莱美年度唱片奖,后来还被著名歌手弗兰克·辛纳屈、小萨米·戴维斯、艾米·怀恩豪斯等人翻唱。

《伊帕内玛女孩》。

2023年,这首歌被翻唱的次数在巴西官方记录中已经达到442次,是历史上录制次数最多的巴西歌曲。有一种说法称,它在全球被翻唱的次数仅次于披头士乐队的《昨天》。《伊帕内玛女孩》极大提升了巴萨诺瓦在国际上的知名度。

《伊帕内玛女孩》走红时,巴萨诺瓦还算得上新生事物。1958年,若宾参与创作了一首歌《走调》,歌词里第一次出现了“巴萨诺瓦(BossaNova)”。“Nova”在葡语里是“新”的意思,而“Bossa”原本是一个俚语,指因独特性而脱颖而出的事物。几个月后,这个词出现在一张演出海报上,被当地记者注意到并加以报道。此后,它便流行起来,逐渐成为一种新音乐风格的代名词。

而第一首真正意义上的巴萨诺瓦歌曲,通常被认为是发表于1959年的《不再思念》,由若宾作曲,并与维尼修斯、若昂·吉尔伯特首次一起录音完成。若宾的曲、维尼修斯口语化又具有节奏韵律的词、吉尔伯特安静内敛的演唱方式,共同成就了巴萨诺瓦的经典组合。后来,他们三人也成为巴萨诺瓦的代表人物。

“去异域化”的音乐

与很多新鲜事物一样,巴萨诺瓦刚刚出现时也遭遇过差评——低调、呢喃的演唱方式被批评为“不会唱歌”,实则不然。

巴萨诺瓦看似简约,却绝不简单。其结构精巧、节奏细腻、和声复杂多变、旋律轻盈流动,既有巴西传统音乐的切分节奏与摇摆感,又融合了西方古典音乐的作曲技法。巴西著名音乐人维罗索认为,通常一种音乐是通过简化去除复杂性才流行起来,比如摇滚乐,而巴萨诺瓦是少有的通过变得更复杂、更精致而流行起来的音乐。

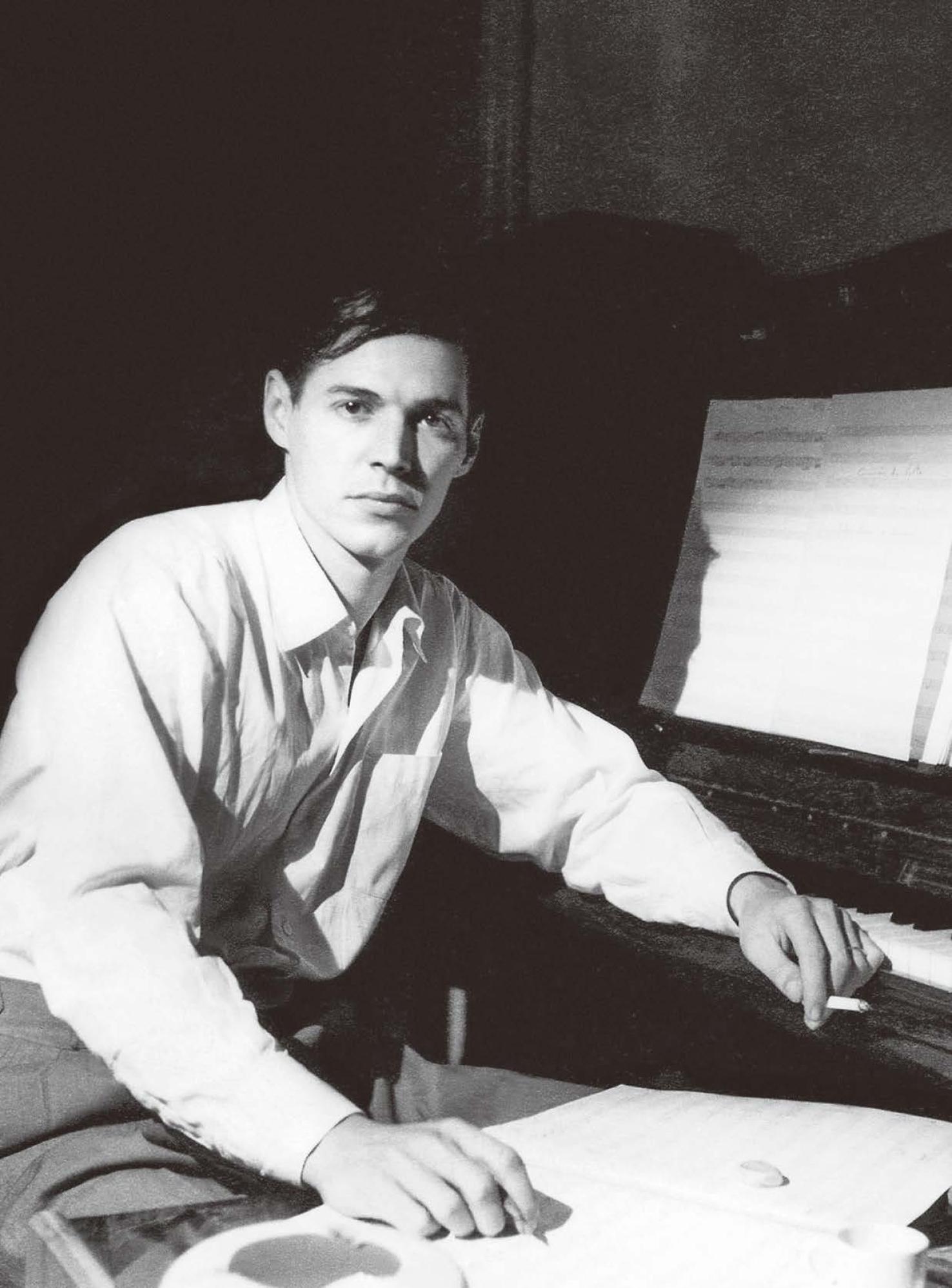

正在创作的若宾。

若宾能如此谱曲,与他从小接受的音乐训练和音乐偏好有关。他8岁时,父亲就去世了,母亲再婚。13岁时,他的继父弄来一架钢琴,本来是鼓励他的妹妹学琴,但妹妹没有兴趣,继父又鼓励他学。后来若宾说,没有继父就没有他的音乐事业。

若宾曾跟随从纳粹德国逃到巴西的音乐家科尔罗伊特学习。科尔罗伊特对20世纪巴西古典音乐影响深远,培养了多位巴西作曲家。正是通过他,若宾接触到了肖邦、德彪西等人的音乐。

此外,若宾还深受非裔巴西音乐家皮辛吉尼亚的影响。皮辛吉尼亚是最重要的朔罗音乐家之一,朔罗是巴西民间音乐,融合了多种非洲节奏。

因为热爱音乐,若宾20多岁时放弃了在读的建筑专业,开始在里约的夜总会担任钢琴师,由此开启了自己的音乐生涯。

当时,里约上层阶级的夜生活已经从大型乐队表演的音乐厅转移到夜总会。在幽暗私密的夜总会里,更柔和的音乐风格才能营造出浪漫亲密的氛围。巴萨诺瓦的出现也是对这种需求的一种回应。

不过,可不要以为轻柔慵懒的巴萨诺瓦只是静谧环境的背景音,它同时还是一个新时代的有力宣言。

巴萨诺瓦诞生于巴西一个欣欣向荣的时期。1956年,具有改革精神的库比契克出任巴西总统,提出要“在5年内实现50年发展”。随后,巴西新都巴西利亚开始建设,社会各方面都出现变化,巴西还在1958年首次夺得足球世界杯冠军,并在4年后蝉联。

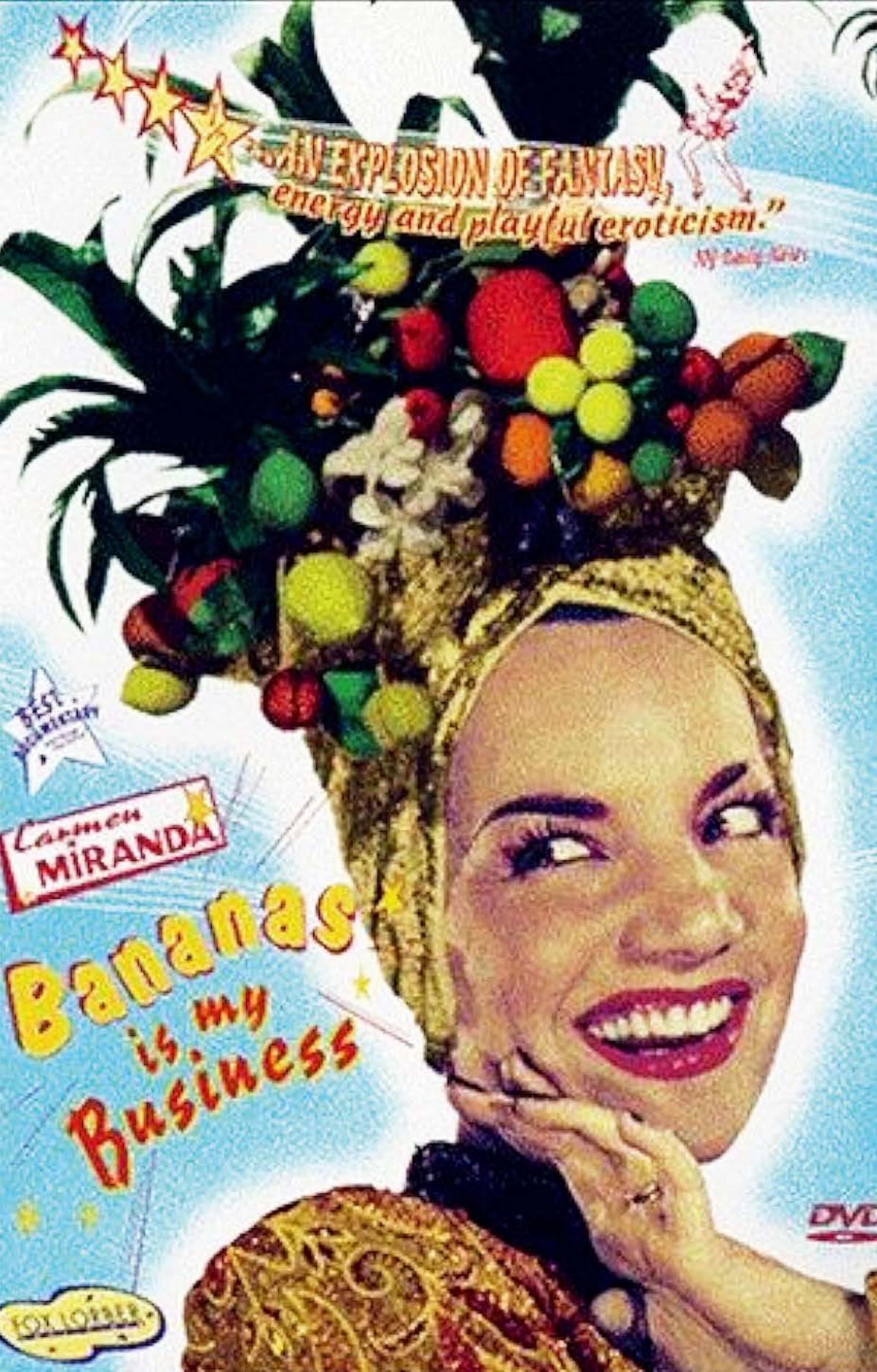

剧烈的社会变革与盛行的乐观主义相结合,创造出新的文化需求。在那之前,巴西音乐的标志形象是巴西歌手卡门·米兰达塑造的。她头戴堆满热带水果的头饰,衣裙鲜艳,舞台风格热情奔放、节奏明快,满足着外界对巴西的异域想象。而巴萨诺瓦则塑造了一种新的审美,表演者身穿黑色高领衫,将轻柔的嗓音融入一把吉他或至多四五人的小型乐队中。

巴西歌手卡门·米兰达。

1962年,若宾等巴西音乐人前往美国,要在纽约的卡内基音乐厅举办一场巴萨诺瓦音乐会。

出发前,若宾对巴西媒体表示:“我们不会兜售咖啡和狂欢节这些带有异国情调的刻板印象,不会再搬出那些关于欠发达的典型主题。我们要从农业时代迈向工业时代。我们相信巴西的流行音乐不仅拥有独特性,也具有很高的艺术水准。”在这一层面上,巴萨诺瓦是“去异域化”的巴西音乐,是巴西的现代化表达。

余韵悠长

作为一种风潮的代表,巴萨诺瓦在巴西流行的时间并不长。一方面,由于一时间人人都在演奏巴萨诺瓦,大众开始审美疲劳。另一方面,社会氛围也发生变化:国家发展逐渐陷入困境,通货膨胀率飞升;1964年,巴西军方发动政变,建立了军人政府。巴萨诺瓦疏离现实的内容不再能反映年轻人最关心的问题,音乐人开始寻求新的表达方式。

但风潮会过去,真正的艺术会留存下来。无论外界如何变化,若宾始终坚持创作,一生创作的歌曲约有400首。他在各地演出,为电影配乐,也创作交响乐——当年为庆祝巴西利亚落成,他就创作过《巴西利亚:黎明交响曲》。

在众多音乐人中,他很早便开始关注自然与环保。在1994年录制的唱片《巴西人安东尼奥》中,他制作了一首《永远的绿色》:“小小蓝色星球/多么需要照顾/清澈的溪流/清洁的空气/让我们拯救地球/多么美好的存在/让她永葆绿色。”

这张唱片也是若宾生前录制的最后一张唱片。他曾说:“我一辈子都试着温柔,不知道我做到没有,但至少我的音乐做到了。”

1994年12月8日,若宾因病在纽约离世,终年67岁。他的遗体被运回里约,灵柩覆盖着巴西国旗,被安放在一辆消防卡车上,缓缓穿行于市区街道,经过多个标志性地段,最后抵达里约植物园,告别仪式在那里举行。人们聚集在一起,鼓掌、哭泣,献上鲜花,整个城市都回响着他的音乐。

斯人已逝,但若宾在音乐界依然保有影响力。日本著名音乐人坂本龙一曾和巴西音乐家合作,发表过数张纪念若宾的专辑。其中,2001年发表的《家》就是在若宾里约的家中录制的,坂本龙一还弹奏了若宾的钢琴。

2007年若宾诞辰80周年时,小野丽莎也推出过一张向若宾致敬的专辑,演绎了若宾多首名曲。就在去年,还有专辑《谢谢你,汤姆·若宾!》面世,由多位知名爵士音乐人共同录制。

小野丽莎。

在里约,也处处留下了若宾的印记。2016年里约奥运会开幕式上响起了《伊帕内玛女孩》,里约残奥会的吉祥物被命名为汤姆。如果你乘坐飞机抵达里约国际机场,能听到机组人员说“欢迎来到汤姆·若宾国际机场”,这座机场以他的名字命名。

当你来到伊帕内玛,会发现一个叫做“伊帕内玛女孩”的餐厅,里面人来人往,生意兴隆。你还会在沙滩与若宾的雕像相遇,看着他扛着吉他,永远地走进那片风景。

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡巴西,音乐,若宾

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错