黄大年(1958年—2017年),广西南宁市人,著名地球物理学家,2009年12月放弃英国优厚待遇,回到母校吉林大学工作,带领团队在航空地球物理领域取得一系列成就。

“黄大年是个伟大的科学家。”“探索创新、至诚报国。”

——任正非评价黄大年

黄大年是享誉世界的地球物理学家。他曾在英国事业有成,生活安逸,一家人住着漂亮的花园洋房,妻子在伦敦经营着两家诊所,女儿也上了大学。但在2009年,当得知祖国有需要,他毅然抛下一切,回到了祖国的怀抱。

他说:“多数人选择落叶时归根,但高端科技人才在果实累累的时候回来更好。我现在正是最有价值的时候,应该带着经验、技术、想法和追求回国,实现报国梦想。”

回国7年间,黄大年带领团队创造了多项“中国第一”,为我国“巡天探地潜海”填补多项技术空白。他殚精竭虑,直至耗尽自己的生命。而他点燃的那束光,至今依然闪亮。

“你是不是党员”

吉林大学地球探测科学与技术学院(以下简称地探学院)的老师于平记得,她和黄大年的第一次非正式见面是在2009年底。那天,地探学院组织工会活动,有的老师在下棋,有的老师在打乒乓球。一个穿着绿色棉夹克的中年人大步流星地走来,周围传来议论声:“那就是黄大年,从英国回来的大专家!”

大家都对黄大年有所耳闻——1992年,他获得“中英友好奖学金项目”的全额资助,被选送至英国攻读博士学位。毕业后,他回国工作,但后来为了学习和掌握世界前沿技术,再次前往英国,并逐渐成为研究地球物理领域高科技敏感技术的少数华人科学家之一。这次回国,他放弃了在国外打拼多年所获得的一切,来到母校工作。

“黄老师笑着和我们打完招呼,就和我们打起了乒乓球,一边打一边跟我们聊天。我没想到别人口中大名鼎鼎的科学家,这么随和、亲切。”于平对《环球人物》记者说。

转年,黄大年开始组建科研团队。于平到他办公室与他进行了一次正式的交流,“相当于面试”。见面前,于平很忐忑,黄大年的研究方向很新颖,地探学院此前还没有老师研究过。她查阅了很多相关的学术资料,却没想到见面后,黄大年问的第一个问题是:“于老师,你是不是党员?”见于平表情有些惊讶,他又说:“我们的科研攻关绝不是那么轻松的。团队成员既要耐得住寂寞,又要敢于担当、勇于创新,所以坚定的理想信念是必要的条件。”

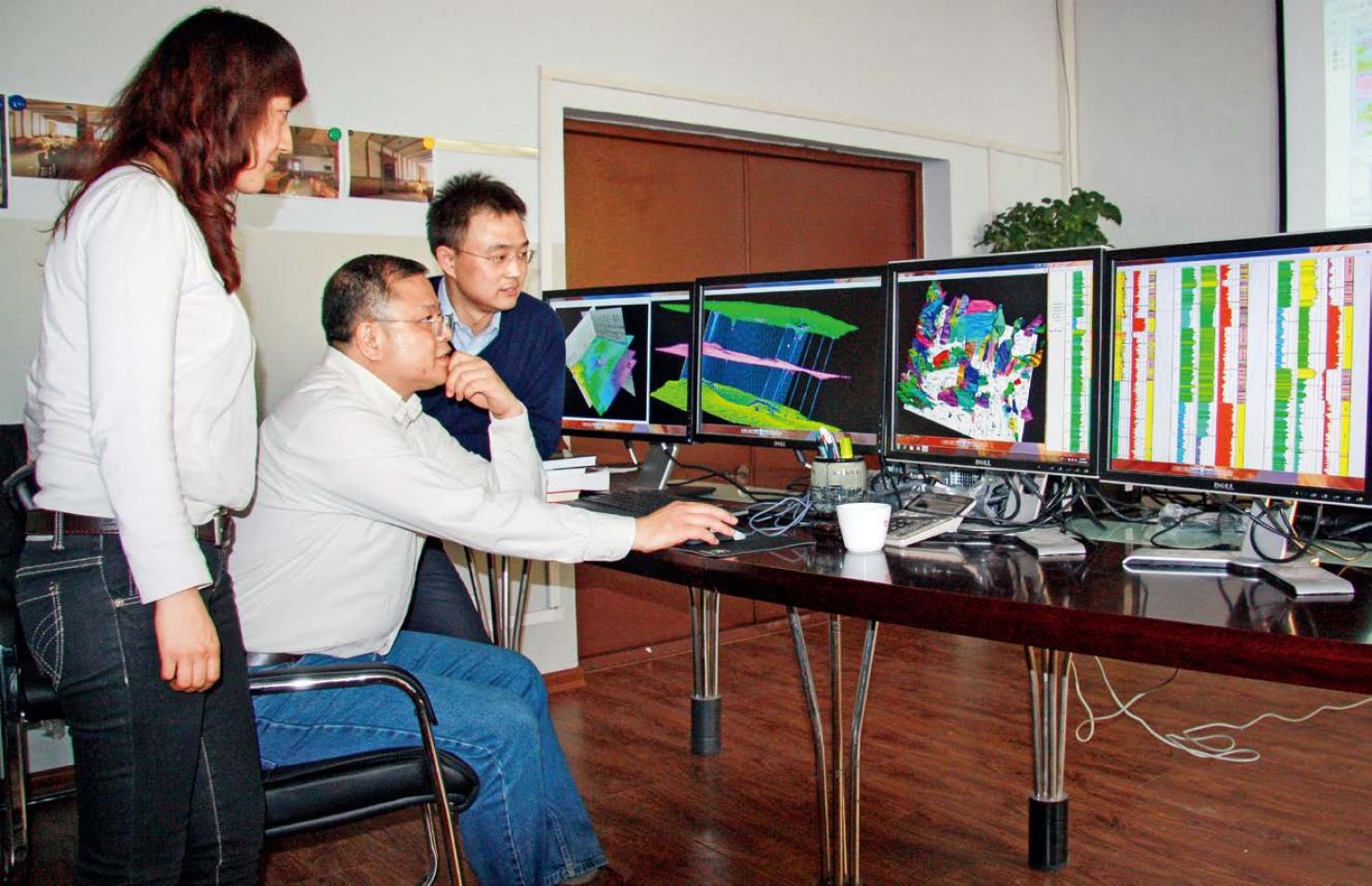

2010年11月,黄大年(中)与团队成员一起做科研。

于平成为黄大年的科研助理后,真正理解了这句话。

转入工作的氛围,黄大年不再像生活中那样随性,而是特别专注、特别严谨、特别拼。最忙的时候,他一年有160天在出差。

为了不耽误白天的工作,出差时,黄大年经常搭乘夜里最晚的航班。不出差时,他办公室里的灯光常常亮到后半夜甚至通宵。“他牺牲了自己的时间、健康,名和利就更不用说了,他从来就没考虑过这些。”

黄大年在和时间赛跑。

深地探测事关国土安全、资源安全,当时我国不仅探测水平落后欧美国家近30年,相关装备也长期依赖进口。这是一个必须解决的战略性科技难题。

“他觉得必须争分夺秒,哪怕落后一步,可能就会错失追赶、超越的机会。”于平说,黄大年身上总有种极其强烈的报国使命感,这种使命感贯穿了他的一生。

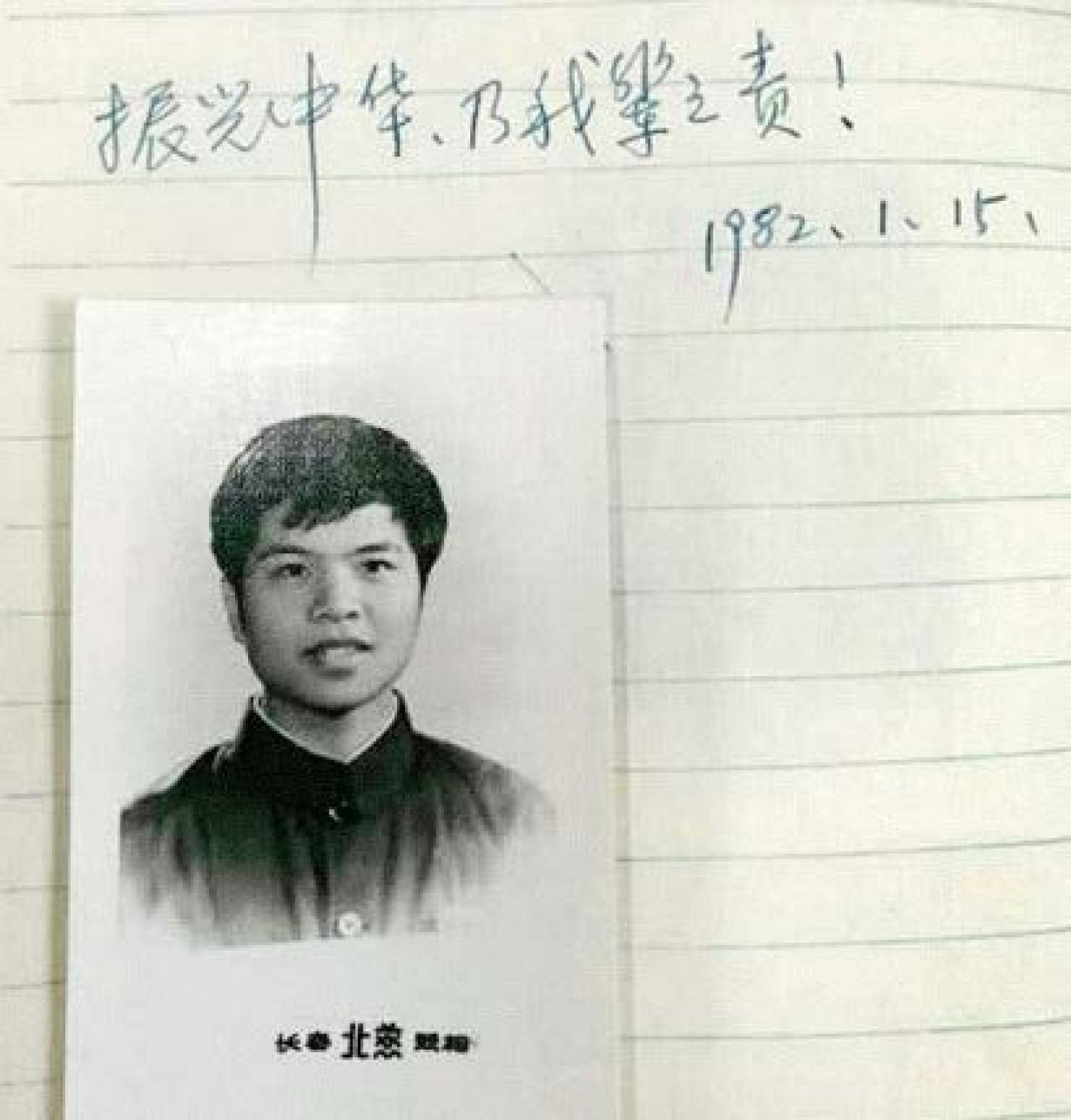

黄大年在1982年1月15日给同学的毕业赠言中写道:“振兴中华,乃我辈之责!”

黄大年是广西南宁人,父母是广西地质学校教师,常跟黄大年说,要像钱学森、李四光那样为国家作贡献。“他高中毕业后,在地质队工作了两年多,在已经感受到地质行业艰苦的情况下,仍然坚守地质报国的理想,1977年考入长春地质学院(后并入吉林大学)。你去看他本科毕业时给同学的留言,写的是‘振兴中华乃我辈之责’。在入党申请书上,他写的是‘若能做一朵小小的浪花奔腾,呼啸着加入献身者的滚滚洪流中,推动历史向前发展,才是一生中最值得骄傲和自豪的事情’。”于平说。

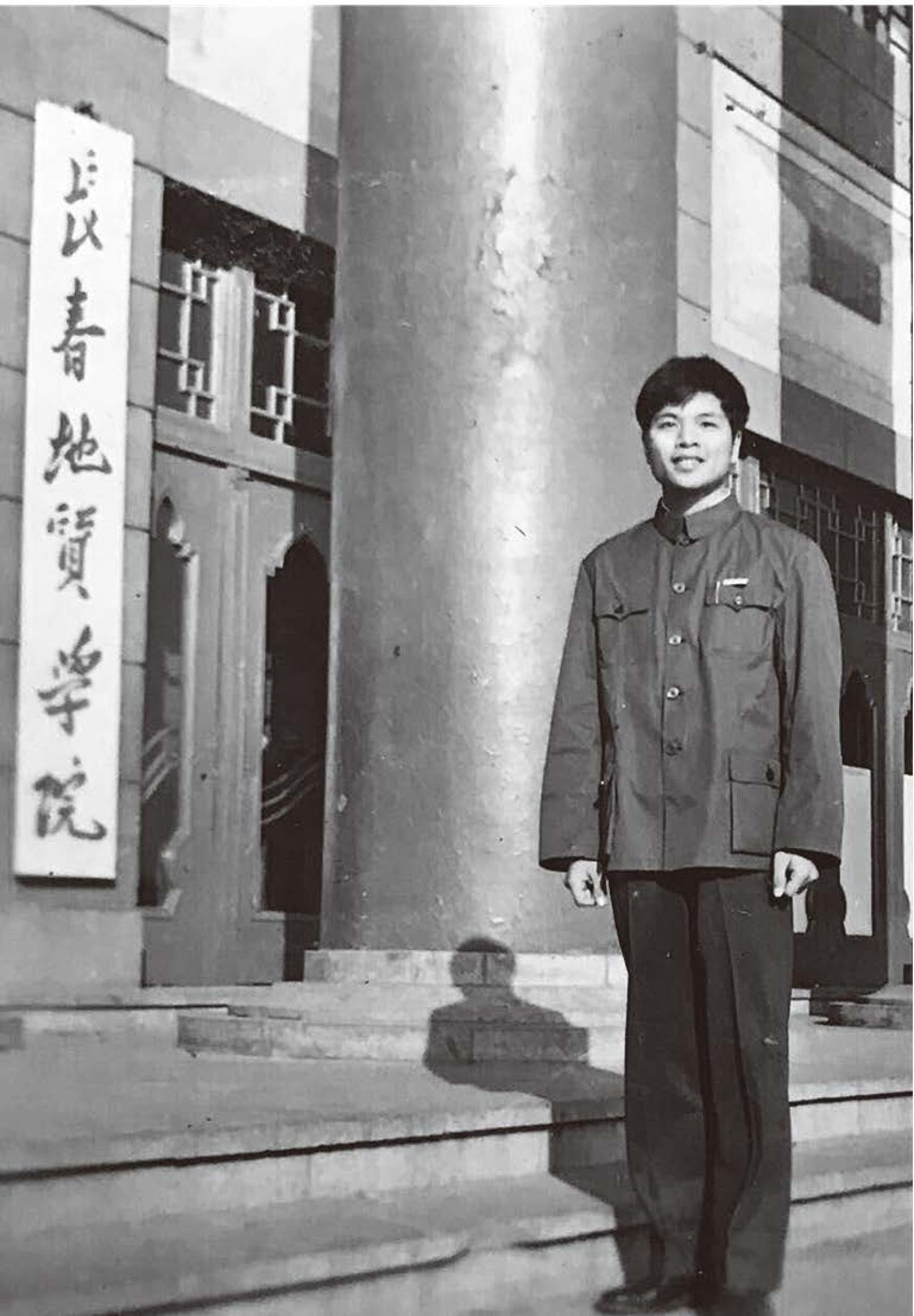

1977年,黄大年考入长春地质学院,后留校任教。

多年后,黄大年自述:“回想当初的选择,我没有后悔过。父辈们的祖国情结伴随着我的成长、成熟和成才,并左右我一生中几乎所有的选择,那就是祖国高于一切!”

“要对老百姓负责”

“黄老师回国后发现一个问题,我国地球物理行业的难题和其他国家不一样。”马国庆是黄大年的首批博士生之一,如今已是地探学院副院长。他告诉《环球人物》记者,中国山区面积占国土总面积的2/3,大量的资源集中于山区。“对黄老师来讲,这是一个非常大的挑战。”

怎么办?黄大年只能以国家需求为导向去探索创新。“拿重力梯度仪来说,它主要用于海洋领域。黄老师当时集合国内优势团队,开始把重力梯度仪从船上‘搬’到飞机上。”马国庆说,2015年底之后,大家关注的重点就变成了航空重力梯度仪。有了它,飞机就有了“千里眼”,能透视地下矿藏和潜藏的目标。

2022年,航空重力梯度仪研制项目顺利通过评审,标志着我国成为继美国之后第二个掌握航空重力梯度仪核心技术的国家。

黄大年的另一大重任,是负责“深部探测关键仪器装备研制与实验”项目。通俗点来说,这个项目就是要研制给地球做“CT”和“核磁”的仪器装备,让地下深处变得“透明”。这些尖端技术和产品对国家安全有重大价值,却一直被西方“卡脖子”。黄大年深知其中利害,不仅要做,还自加难度。

“他经常会在评委专家给定的技术指标基础上,自己再提高任务指标。这种自加难度的做法,一度让很多团队成员不理解。”于平回忆道,黄大年耐心地给团队做工作。“他说,我们拿着纳税人的钱,科研成果不仅要面对领导和专家的质询,更要对老百姓负责。我们科研指标的提升不仅是数字的改变,还要形成真正能推动老百姓生产生活质量提高、国家科技快速发展的有效成果。”

人们说黄大年是“科研疯子”“拼命黄郎”。西湖大学校长施一公在接受《环球人物》记者采访时直言,黄大年是“为国家玩儿命的人”。

黄大年靠这股劲儿,带领团队取得一系列重大成果:中国首台万米大陆科学钻探工程样机“地壳一号”横空出世,使中国成为世界第三个掌握万米钻探技术的国家;固定翼无人机航磁探测系统工程样机研制成功,填补国内无人机大面积探测的技术空白;地面电磁探测系统工程样机研制工作取得显著成果,为产业化和参与国际竞争奠定了基础……2016年6月的一天,他在办公室里晕倒了。秘书王郁涵听见“砰”的一声,连忙跑进去给他喂了几粒速效救心丸。第二天,“深部探测关键仪器装备研制与实验”项目答辩之前,黄大年从怀里拿出那瓶速效救心丸,嘴里含几粒,调整一下仪容就上台了。最终,项目通过评审验收,专家组的结论是:成果处于国际领先水平。这意味着,中国用5年时间走完了西方发达国家20多年的路程,从此进入深地时代。

视学生为璞玉

黄大年曾说,自己最看重的身份是教师。

在全职回国前,他经常回母校办讲座。2006年冬天,马国庆还是地探学院的一名本科生,第一次听他讲课,第一感觉是这位老师的着装不太一样:头戴灰色格纹贝雷帽,身穿一件老皮衣,很有自己的风格。第二感觉是这位老师很厉害,“讲的东西是我们没有接触过的,解决了很多以往的技术难题”。

马国庆给《环球人物》记者打了个比方:“就像我们平常提到水,只想到矿泉水。黄老师讲完,告诉我们还有一种水是可乐。这让我对这个专业萌生了一种好奇和期待。”

2010年,马国庆成为黄大年门下两名博士生之一。“那时候,黄老师的办公室还没装修,就和我们在一个屋待了将近一年。我们每天一起去食堂吃饭,晚上同时离开,他回家,我们回宿舍。”

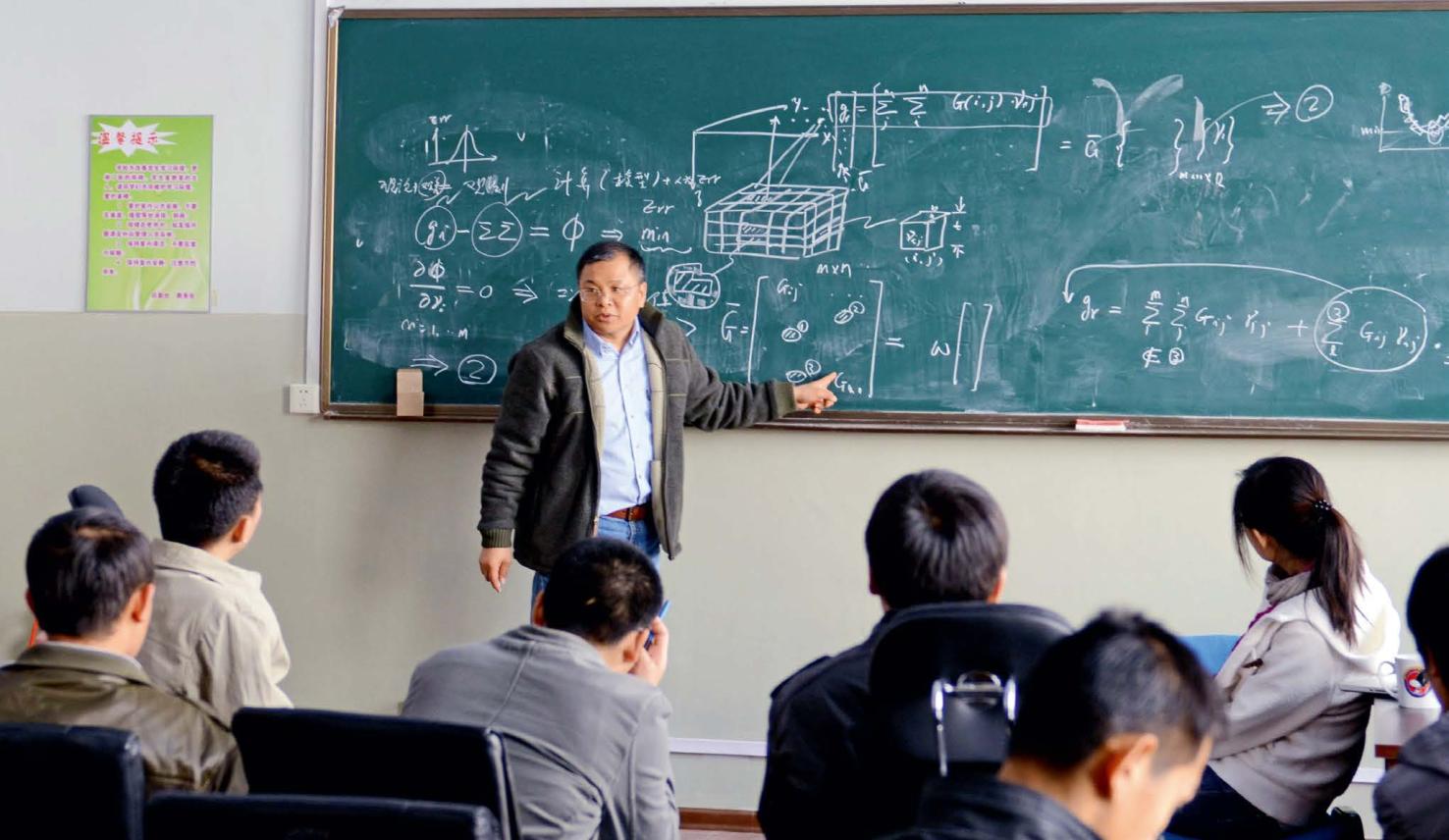

2011年4月,黄大年在吉林大学为学生授课。

黄大年视每一名学生为璞玉,将其按照自有的纹路雕琢成器。有学生喜欢数学和编程,他帮忙搜集材料;喜欢无人机的,他出钱买航模,资助学生考取无人机驾照。

马国庆“比较调皮”,不愿意去做静下来的事情,当年选择这个专业就是觉得将来能找个去野外工作的单位上班。但黄大年看到了马国庆的潜力,告诉他,他其实很适合静下心来做科研,这样能为国家做更多事情。一番话改变了马国庆的职业轨迹——如今,他是深部探测与成像全国重点实验室副主任、吉林大学的领军教授。

黄大年在茶思屋与吉林大学校领导交流。

聊起黄大年,马国庆有说不完的话:“黄老师讲课时很少用投影仪,就在黑板上手写,一讲就是一个下午。”“他特别喜欢那种唠嗑的氛围,所以有了大家熟知的茶思屋。”

2010年,黄大年深感学校缺少一个能让大家在放松的环境下畅所欲言的场所。科研的突破,需要思想的碰撞。于是,他将杂物间改造成了茶思屋,自己掏钱添置各种家当,带着学生在里面开“脑洞”。

后来,华为做了一个“黄大年茶思屋”非营利网络平台,免费让大家查阅世界的科技信息。如今,“黄大年茶思屋”早已成为一种符号,象征着学术交流的沃土与锐意创新的突破。

“老师,您看到没有?”

2016年12月8日,黄大年被医生催着住进了医院。

9天前,他乘坐凌晨的航班从北京飞往成都,在飞机上突发疼痛至休克。醒来后,他说的第一句话是:“我要是不行了,请把我的电脑交给国家,里面的研究资料很重要……”

回到长春后,团队成员都劝他,疼痛不是无缘无故的,应该做一个全面的身体检查。于平“逼”着他到医院做了增强核磁。做完检查,黄大年又马不停蹄去北京开会。人还没回来,检查结果出来了:疑似胆管癌。

这让大家感到很突然。“黄老师的体格一直挺棒的,刚回国时每周打羽毛球,后来每周坚持游泳,有时还跟我们去打篮球。工作越来越忙,他就在办公室放俩哑铃,没事举一举,运动技能特别多。他有时还会拎着相机拍照,并不是大家以为的那种很呆板、天天就知道工作的人,而是一个很热爱生活的人。”马国庆说,大家当时都认为,健壮的黄老师做完手术后休息一段时间就会回来。

2016年12月11日,一个普通的周日,马国庆还陪着黄大年去公园溜达了一圈,“当时依旧没感觉他有任何体力上的问题”。3天后,黄大年被推上了手术台。

没人想到,2017年1月8日,黄大年病逝,生命定格在58岁。

“黄老师还这么年轻,怎么就走了呢?这样的事怎么会发生在他身上?我接受不了!”马国庆“逃”到国外做访问学者——黄大年生前也曾告诉他“要多出去看看,看完一定要回来”。出国半年,马国庆放不下黄大年留下的科研任务,决定抓紧回国,与团队成员一起继续黄大年未竟的事业。

“老师生前想看到的行业进步,我的眼睛要替他看到;老师生前想去勘探的地方,我要替他去到。”转眼,黄大年去世8年多了,但只要项目取得一个进展、自己取得一个进步,马国庆都会静默几秒,在心里默念:“老师,您看到没有?您想做的,我们实现了……”

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧黄大年,地球物理学家