好友曹辅寄来了福建北苑贡茶中的上品——壑源茶,苏轼欣喜之下写诗答谢,诗中极赞壑源茶的清新醇香,就像一位不施粉黛的冰清玉洁的佳人——戏作小诗君一笑,从来佳茗似佳人。佳茗就像佳人,吸引着古往今来的文人们在品茗的同时留下丰富多彩的茶诗。

两腋习习清风生

说到茶,就不得不提中唐诗人元稹的宝塔诗《茶》。它不仅外形有趣,而且堪称唐人饮茶文化的精要概况。

茶,

香叶,嫩芽。

慕诗客,爱僧家。

碾雕白玉,罗织红纱。

铫煎黄蕊色,碗转曲尘花。

夜后邀陪明月,晨前独对朝霞。

洗尽古今人不倦,将知醉后岂堪夸。

茶是摘自茶树的香叶与嫩芽,茶之所以慕诗客、爱僧家,是因为他们都懂茶之美,会品茶之味。唐人饮茶,先将茶叶碾碎,再由茶箩筛出茶末,用茶铫煎煮至黄蕊色,茶汤注入茶碗,细浪浮沫如花,就可以细品了。午夜不眠时,饮茶陪明月;清晨觉醒时,品茗对朝霞。特别是酒醉之后,清茶一碗就是醒脑提神的上上佳品。

比元稹更早的陆羽,一生爱茶,被誉为茶仙、茶圣。他凝结毕生所得茶学认知,写作了中国乃至世界上第一部茶学百科全书《茶经》。他说“茶之为用,味至寒;为饮,最宜精行俭德之人”,为茶赋予了君子品质与人文色彩。

陆羽的诸多茶友中,诗僧皎然写下过很多茶诗,其《九日与陆处士羽饮茶》记录了自己与陆羽在重阳节于僧院中饮茶赏菊的清雅:九日山僧院,东篱菊也黄。俗人泛萸酒,谁解助茶香。其《饮茶歌诮崔石使君》则描绘了饮茶的三个境界:一饮涤昏寐,情思爽朗满天地;再饮清我神,忽如飞雨洒轻尘;三饮便得道,何须苦心破烦恼。

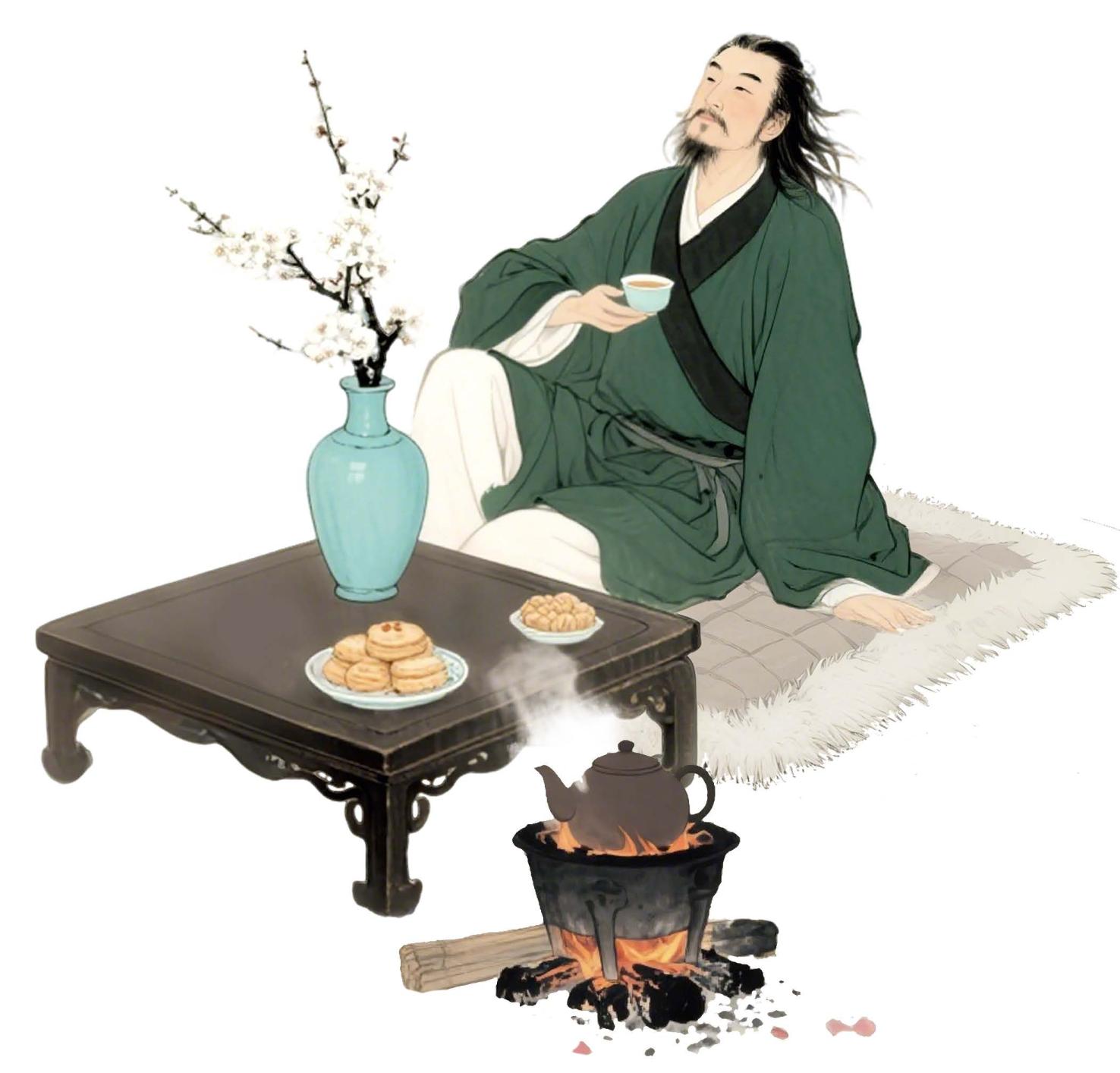

卢仝(号玉川子)的诗《走笔谢孟谏议寄新茶》则把皎然的三饮延展成七饮,更加具体形象地展示了古人饮茶的境界进阶过程:一碗喉吻润,二碗破孤闷。三碗搜枯肠,惟有文字五千卷。四碗发轻汗,平生不平事,尽向毛孔散。五碗肌骨清,六碗通仙灵。七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。蓬莱山,在何处。玉川子,乘此清风欲归去。

饮茶,第一碗主要是润泽唇喉,解渴;第二碗则进入精神层面,茶如挚友,破除孤闷;第三碗可荡涤脏腑;第四碗则打开毛孔,平生不平事都随轻汗淋漓而出;第五、六、七碗就要达到皎然所谓三饮得道的境界了:第五碗,肌骨清奇轻盈;饮罢第六碗,似乎已通仙灵;第七碗简直不能再吃了,因为两腋清风习习,感觉自己长出了翅膀,即将飞升到仙境……这诗篇写得太美太经典,以至于人们往往喜欢将它截取出来,专门起名作《七碗茶歌》。

京师三月尝新茶

宋朝的茶事更盛,这与丁谓在福建任职时推行的茶业工程有关。丁谓是北宋前期的传奇宰相,早年赴任福建,发现当地的自然环境不利于发展农业,却适合做大茶业。于是,他全面打造和包装以北苑龙凤团为代表的建茶,丰富了宋朝的茶文化内涵。

在丁谓的管理下,建州一带官私茶园焙坊共有1336所,其中官焙32所,均属于北苑御茶园。他突出建茶“早、快、新”的特点,每年最早进贡皇帝御用的第一批新茶,在春社前15日就开工采茶,日数千工,聚而造之,赶在春社当日入贡。

在《进新茶表》中,丁谓称:“江边地暖,方呈彼茁之形;阙下春寒,已发其甘之味。”建安的江边春暖花开,茶树叶芽初发;首都开封虽春寒料峭,但皇上已能品尝当年新茶。这些贡茶均印有龙凤纹饰,被称作“龙团凤饼”,得到皇帝的高度认可,受到皇亲国戚及群臣的追捧。

丁谓撰绘了中国古代茶史上著名的茶书《建阳茶录》,创作了茶诗《北苑焙新茶(并序)》,效法并发展了陆羽等茶中先贤对烹茶饮茶的取水、器具、环境、烹煮、品尝等细节的苛求,使之雅趣化,并以试茶、斗茶、思茶、咏茶等方式将茶事文人化。他的《煎茶》诗就是这方面的示范:开缄试雨前,须汲远山泉。自绕风炉立,谁听石碾眠。轻微缘入麝,猛沸却如蝉。罗细烹还好,铛新味更全。花随僧箸破,云逐客瓯圆。痛惜藏书箧,坚留待雪天。睡醒思满啜,吟困忆重煎。只此消尘虑,何须作酒仙。

在丁谓的影响下,宋代文人咏茶佳作层出不穷。范仲淹、欧阳修、苏轼、黄庭坚等都创作了大量精彩的茶诗。欧阳修在《尝新茶呈圣俞》中道:建安三千五百里,京师三月尝新茶。年穷腊尽春欲动,蛰雷未起驱龙蛇。夜间击鼓满山谷,千人助叫声喊呀。万木寒凝睡不醒,唯有此树先萌发。

此诗专门歌咏福建的早春贡茶。欧阳修向好友梅尧臣夸耀:建安虽远离京城开封3500里,但每年3月,建溪新芽就依例入贡了。我有幸早春在京城品味建安新茶,想象福建当地春气初萌、万木寒凝,只有这茶树先吐新绿,茶农夜半早起,及晨而归,采茶作业,人声鼎沸,响彻山谷。

梅尧臣、范仲淹等人不服,怎么办?来斗茶呀!斗茶又叫“茗战”,源于唐代,兴于宋代。范仲淹的《和章岷从事斗茶歌》描写的就是斗茶场面。诗云北苑将期献天子,林下雄豪先斗美。从茶品争奇、茶器斗妍到水的品鉴、技艺的切磋,呈现出高雅又优美的茶事大赛。水美、茶美、器美、艺美、境美,直至味美,入眼处,斗茶场面无处不美。

活水还须活火烹

佳茗不仅是士大夫们在优游卒岁的人生顺境中的雅事,也是他们坠入苦难困境后自我疗愈的灵丹妙药。

宋真宗死后,朝廷形势风云变幻,曾权倾天下的宰相丁谓被贬为海南崖州的八品司户参军。57岁的他并未潦倒不振,而是一路从容地来到海南,开启一段新人生。在恶劣的环境中,他妥善安顿身心,指导当地百姓营造屋宇、耕作田地,并推行文教启发民智,还考察和研究沉香,写下著名的《天香传》,又创作了大量诗文。他在《昼寝》诗中抒写了自己午饭后散步、午睡后煎茶的闲适心境:饱食缓行初睡觉,一瓯新茗侍儿煎。脱巾斜倚绳床坐,风送水声来枕边。

75年后,62岁的苏轼从惠州被贬至海南儋州。在食无肉、病无药、居无室、出无友、冬无炭、夏无寒泉的环境中,他经历了从惊惧到安处再到乐观旷达的心路历程,以自己的微薄力量劝农、劝医、劝学、劝和,影响和改变当地。同样,饮茶也是他在海岛荒城破孤闷的最好法宝。他的《汲江煎茶》如是说:活水还须活火烹,自临钓石取深清。大瓢贮月归春瓮,小勺分江入夜瓶。雪乳已翻煎处脚,松风忽作泻时声。枯肠未易经三碗,坐听荒城长短更。

苏轼精于茶道,认为好茶要活水活火(猛火),于是亲自临石汲取深处的清流。夜色中,月光下,一瓢一瓢的水连带着倒映在瓢中的明月一起盛入大瓮,再一勺一勺地把一江春水分装到瓶中;有了活水,要用活火烹煎,待到茶汤沸腾,膏沫雪乳翻腾滚沸,那乍起乍裂的声音就像松涛阵阵。这时,东坡一碗接一碗地细品茶汤,听着海岛荒城的更漏,追想唐人卢仝饮茶的雅趣。

黄胤然创作的回文茶诗《等》。

时光流转,当代的茶人喜欢诗,诗人喜欢茶,诗与茶互相生发,妙趣横生。当代诗人黄胤然曾创作过一首回文茶诗《等》,初看原文,只有10个字:茶人等雪落天华素满家。但经过回文演绎,就变成了一首妙趣横生的诗:茶人等雪落天华,雪落天华素满家。家满素华天落雪,华天落雪等人茶。(作者单位:海南大学人文学院)

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧茶,陆羽