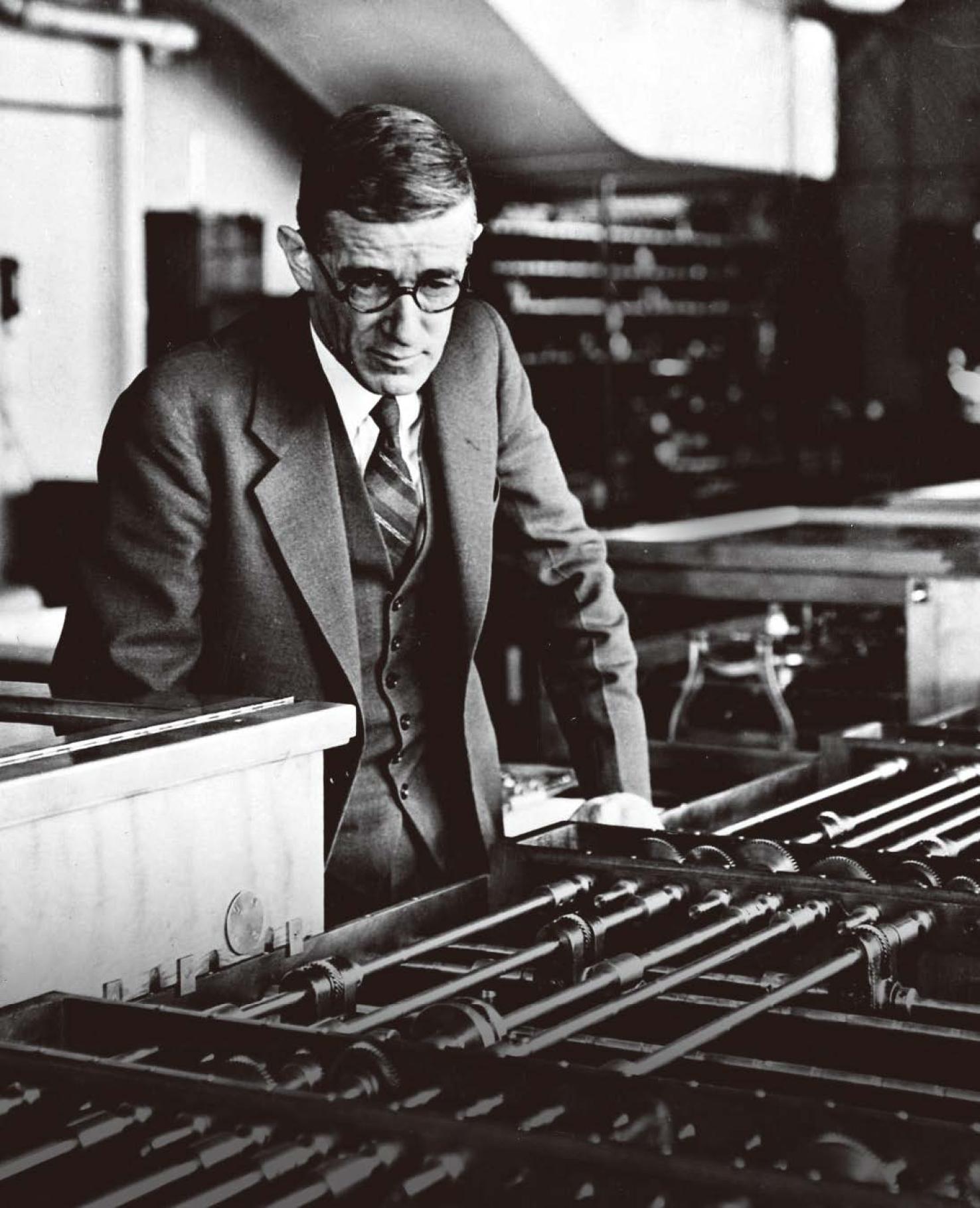

工作中的布什。

范内瓦·布什(1890年—1974年)

美国工程师、科学家,二战期间主导成立美国国家防务研究委员会,成为“曼哈顿计划”的幕后推动者之一,著有《科学:无尽的前沿》,被誉为“信息时代的教父”。

“二战即将结束时,罗斯福总统的科技顾问范内瓦·布什在《科学:无尽的前沿》中提出,要重视不以应用为目的的基础研究,面向长远,逐步摆脱对欧洲基础科学研究的依赖。从此,美国基础科学研究远远领跑全球,形成若干重大突破。”

——任正非评价范内瓦·布什

1940年夏天,纳粹德国在欧洲捷报频传之际,范内瓦·布什拿着一张半页纸的提案,走进了美国总统罗斯福的椭圆形办公室。

仅过了15分钟,罗斯福便同意按照他的建议成立国家防务研究委员会(后升级为科学研究与发展办公室),由政府提供巨额资金,招募一群最优秀的科学家工作。这意味着,美国联邦政府一改往日的“放任自由”策略,开始深度介入科学研究。

4年后的冬天,战争压力退去,盟军胜利在望。在和平年代,举国科研体制是否还需要保留?罗斯福再次向布什征询建议。布什用一份报告做出回答,倡导政府继续支持科研,特别是基础研究。这便是被视为美国科学政策开山之作的《科学:无尽的前沿》。

近80年后,这份改变美国科技命运的报告穿越时空来到中国。“出版这本书的初衷和社会大背景有关。当时中美关系趋于紧张,美国开始在高科技领域对华为等科技公司施加制裁,也就是我们说的‘卡脖子’。”财经作家、《科学:无尽的前沿》中文版译者崔传刚告诉《环球人物》记者,“中国进一步认识到了理论科学创新的重要性,而布什这本书正是对科学理论创新的强调。”

任正非为这本书写了一篇文章,标题为《向上捅破天,向下扎到根》。“美国的科技发展史就是一面镜子,我们以此来反思我国的科技发展战略的系统性、科学性,学人之长,长自己之力。”他这样写道。

“美国世纪的工程师”

有人说,如果将20世纪称为“美国世纪”,那么布什就是“美国世纪的工程师”。

二战之前,美国的科技创新体系以大学和大企业的工业研究室为主体,更偏向于应用创新。一个数据可以反映美欧之间的科研差距:从1901年到1939年,大约120位诺贝尔科学奖得主中,超过八成来自欧洲,仅有10余人来自美国。

崔传刚告诉《环球人物》记者,二战期间,布什积极联络政府、学界和军方,主导了原子弹、雷达、青霉素大规模生产等关键技术的研发。这些技术的成功帮助美国赢得了战争胜利,同时也留下了不少“科研遗产”,使得美国的科技水平开始赶超欧洲。

布什在战争期间取得的组织和管理经验,为他战后的政策设计提供了基础。《科学:无尽的前沿》提出,联邦政府应该采取至少两方面的举措支持科学发展,一是设立公共资金加强基础研究,二是培养科学人才。

布什的著作《科学:无尽的前沿》。

中国科学院科技战略咨询研究院研究员樊春良介绍,二战后,美国的研发支出快速增长。到20世纪60年代中期,联邦政府的研发资助达到全国总研发支出的60%。1969年,美国研发投资规模为256亿美元,而此时美国之外的经济体联邦德国、法国、英国和日本的研发经费总和仅为113亿美元。

在体系建设和人才培养方面,美国借鉴德国的研究型大学模式,建立了以麻省理工学院、约翰·霍普金斯大学等为代表的研究型大学;不仅接纳了大批躲避战乱的欧洲科学家,还通过灵活的特别立法冲破移民限额制度的束缚,优先吸纳高水平人才。此外,政府支持重建或新设了一批高水平科研机构,如国立卫生研究院、兰德公司等。

“战后各界创造了一种共识和氛围:基础研究是大学应该做的,从事基础研究工作是令人尊敬的。值得指出的是,联邦政府对大学给予大量资助的同时,尊重科学家的自由探索精神,并不干涉,而是鼓励科学家从事自己认为值得做的研究。”樊春良说。

美国的多元举措,使其逐步反超欧洲,走向了世界科技高峰。20世纪60年代,美国的诺贝尔科学奖得主总数达到56人,首次超过一直领先的德国。从此,美国在诺奖得主数量上始终处于一家独大的地位。

在崔传刚看来,任正非和华为对理论创新的重视,和布什不谋而合。“任正非和布什虽然不在一个时代,但都有伟大的头脑——不只是看眼前,更关注长远,不只是关注自身,更关注国家使命。这是一种非一般的情怀和胸襟。科学发展不是只靠口号,而是要投入真金白银,要敢于舍弃短期利益,关注长期。”

“歌唱的乐趣”

布什的家乡是美国马萨诸塞州埃弗里特,这是一座位于美国东部的城市,距离州首府波士顿仅7公里。这里以工业为主,吸引了来自中美洲、南美洲、加勒比地区和非洲佛得角共和国的大量移民。这构成了日后布什性格中的某些底色:务实的同时又拥有诗人般的想象力。

许多年后,布什在自己的回忆录前言中写道:“鸟儿歌唱是为了歌唱的乐趣吗?我相信是这样……我相信进化产生了鸟鸣以及随之而来的快乐,因为它们赋予了生存价值。”

而布什性格中不墨守成规的那一面,大概源自其父亲理查德·佩里·布什的影响。理查德14岁时在马萨诸塞州普罗文斯敦的一艘渔船上开始了自己的厨师生涯,并通过给学生送煤赚取大学学费;虽然出身于卫理公会家庭,但后来选择成为普救派教会的一名牧师。

1892年,由于工作调动,理查德带着全家搬到马萨诸塞州的切尔西市,还开了一家多功能商店。这种商店经营范围较为广泛,既售卖日常用品,也有文具、小型家居装饰品等,还提供一些简单的维修、定制等服务。

布什那时就喜欢修修补补,高中毕业后,他进入塔夫茨学院(今塔夫茨大学)学习。学校允许学生在4年内同时获得学士和硕士学位。

布什(左三)与科研人员一起讨论问题。

1912年,布什获得了人生中第一个专利——“轮廓追踪器”。这是一种辅助测量员的测绘设备,外形类似割草机,有两个自行车轮子和一支笔,可以绘制其行驶的地形。第二年,布什以这个发明为主题完成了自己的硕士学位论文。

1914年,布什打算用一年时间在麻省理工学院攻读博士学位,这样他就能找到更好的工作,也负担得起结婚的费用。当然,结果如他所愿。

工作几年后,他回到麻省理工学院任教,教授“电气工程入门”课程,并与同事出版了教科书《电气工程原理》。就是在这里,布什的兴趣转向了计算机。

“想象一个未来的设备”

布什的一名学生大卫·伍德伯里曾回忆,1922年,他在撰写老师布置的硕士论文时,其中的研究需要一个复杂的计算尺,他便设计了一台小型机器来完成这项工作。

有一天,布什看到他在使用这台机器,问这是什么。他解释后,布什说:“别再做那些纸上谈兵的工作了,就你的发明给我们写一篇论文吧。”他按照布什所说去做,后来把这台机器卖给了通用电气公司。

在麻省理工学院的实验室里,布什带领团队设计出能够求解微分方程的“微分分析机”——世界上首台模拟电子计算机,为后来数字计算机的诞生奠定了基础。

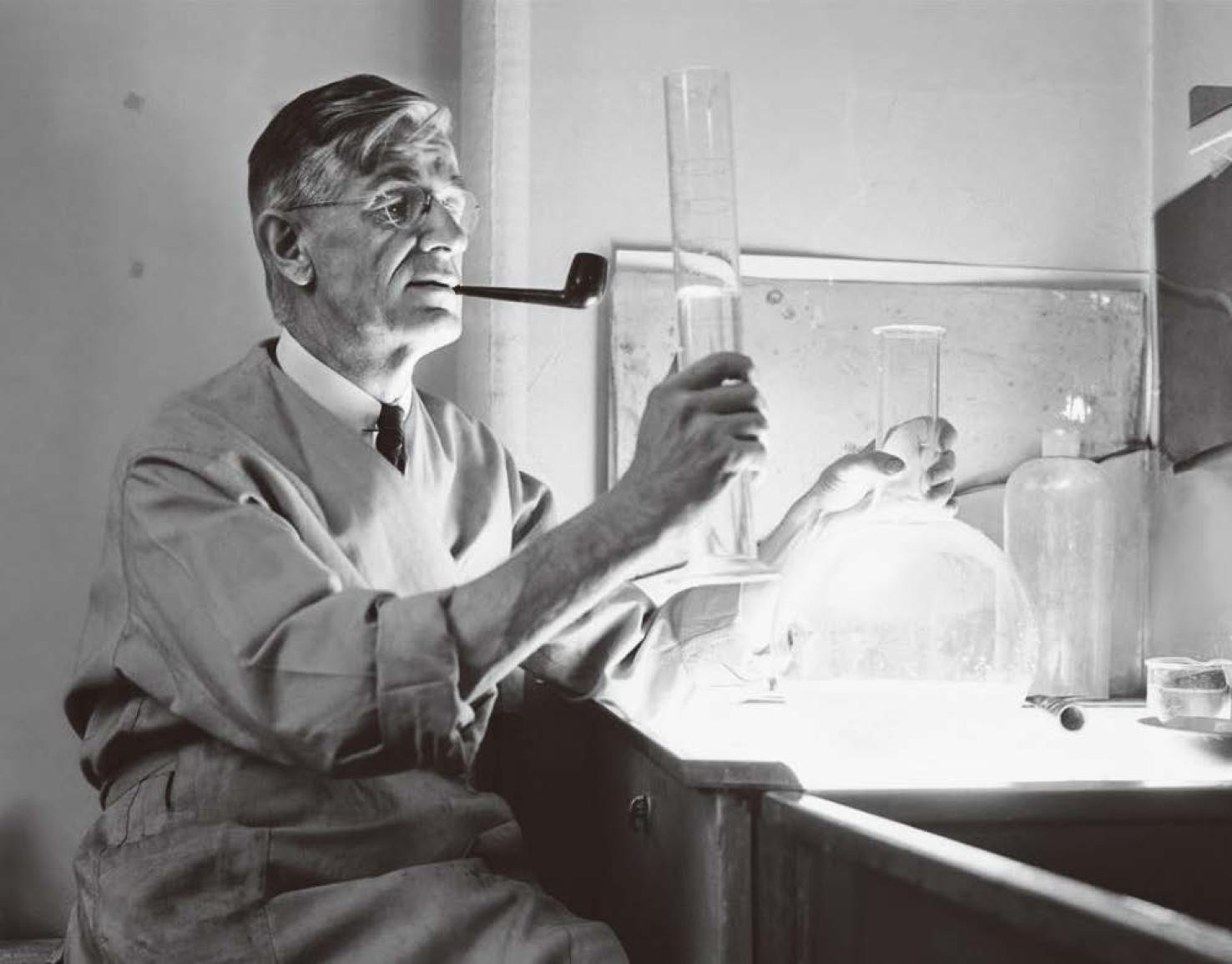

布什在实验室做实验。

1940年,布什主导成立美国国家防务研究委员会,后担任科学研究与发展办公室负责人,统筹战时科研资源。他力主启动原子弹研发,成为“曼哈顿计划”的幕后推动者之一。而更具深远意义的是,他还被誉为“信息时代的教父”。

1945年夏天,当蘑菇云的阴影还在日本广岛和长崎上空弥漫时,布什在《大西洋月刊》上发表了一篇看似与战争无关的文章——《如我们所思》。

在这篇文章中,布什提出了“Memex”的概念。他设想将其作为一种记忆增强形式,“想象一个未来的设备……个人可以将所有书籍、记录和通信信息存储在其中,并且该设备是机械化的,因此可以以极快的速度和灵活性进行查阅。它是对个人记忆的放大和私密补充。”Memex结构被认为是万维网的前身。

《如我们所思》发表后不久,道格拉斯·恩格尔巴特读到了它,在布什设想的指引下,后来发明了鼠标。创造“超文本”等术语的泰德·尼尔森也深受布什文章的影响。

“‘Memex’这个超前概念,预见了一种能像人脑一样通过关联来整理和查找信息的设备的诞生。它给我们的核心启示在于:信息系统要模仿人类思维的关联性,技术要帮人更聪明地工作,而不是取代人,同时,人类需要跨领域合作和长远眼光。这些想法对现在的网络和AI时代依然影响深远。”崔传刚说。

有趣的是,虽然布什被称为科学家,但他更喜欢将自己视为工程师。他设计了一种喂鸟器,还解决了燃气发动机和自由活塞发动机的问题,获得数十项专利。

布什毕生与海洋及船舶结缘。他为自己的双桅帆船设计了非传统但高效的船帆,还对一种高速船——水翼船充满热情,并参与了水翼船的设计、建造和测试。

今天,布什在1945年提出的问题依然敲击着我们:如何培育全民科学思维?如何平衡基础研究与应用技术?如何建立真正自主创新的科研体系?

正如他向总统提交的报告中所写的,“科学进步是一种必需”,如果没有科学进步,“在其他方面再多的成就也不能确保我们的健康、繁荣和安全”。

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡范内瓦·布什

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错