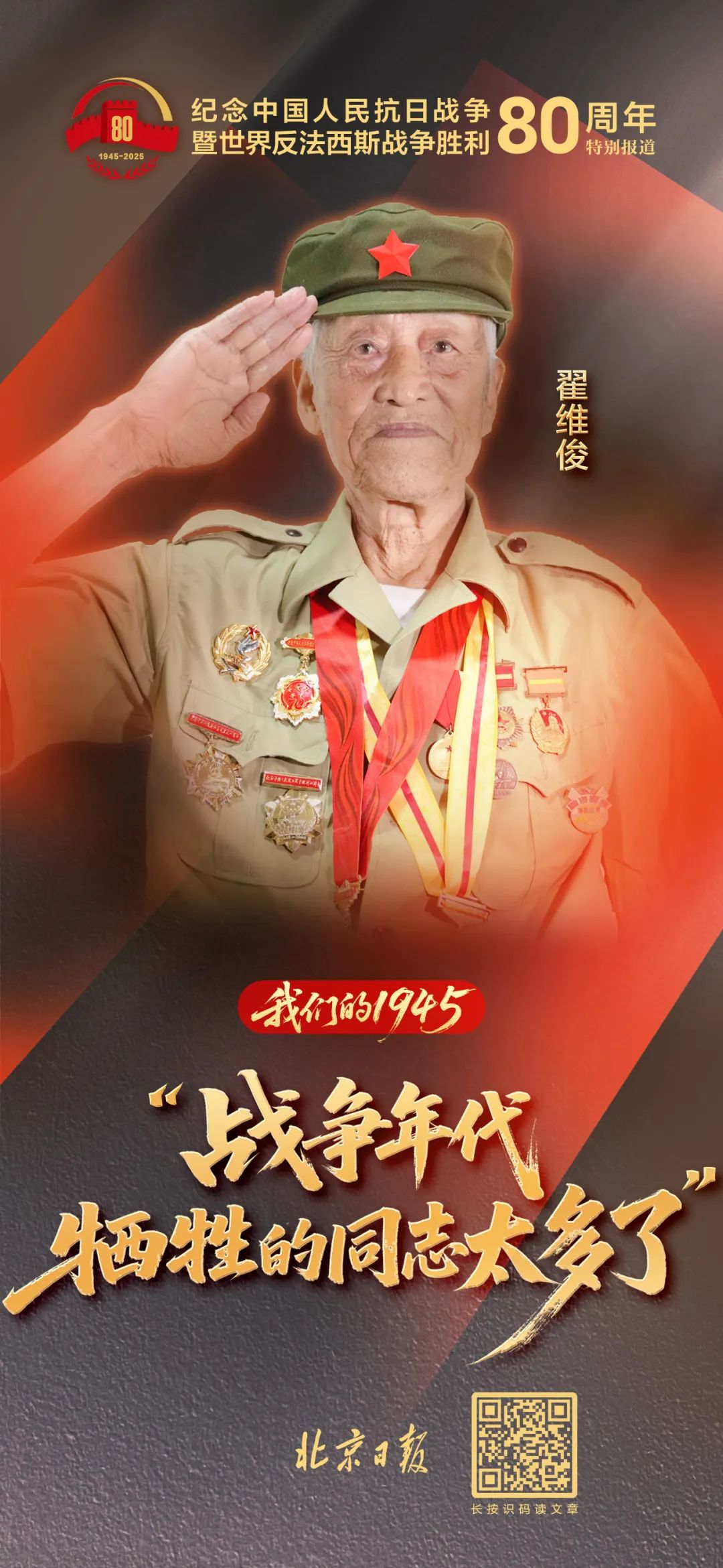

左耳鼓膜被炸伤失去了听力,身上有40多处伤疤和4块残留的弹片,残酷的战争给翟维俊留下了永久的创伤。然而,他却为此感到自豪,因为那是一场场生死搏斗的见证,更是抗击侵略者、保家卫国的“勋章”。

翟维俊告诉记者,自己17岁就报名参加了抗日游击队。刘平摄

今年99岁的翟维俊住在永安里一幢老居民楼里,家中陈设非常简朴,墙上挂着老人手书的“不忘初心 牢记使命”八个大字。虽然多次负伤健康受损,但是老人精气神儿很足,声音洪亮,讲起战争年代的往事,谈起国仇家恨,老人情绪有些激动。

“那一年,我爷爷和父亲同时被日本鬼子炸死了……”1937年,“七七事变”后不久,山西省一百多个县沦陷,翟维俊的老家——山西省翼城县桥上村也被日寇占领,日本兵抢粮食、抓壮丁,派飞机没完没了地轰炸。1939年5月6日一大早,日本人的轰炸机又来了,一颗炸弹就丢在翟家的屋顶上,祖父、父亲、堂兄和邻居家的伙伴都倒在血泊中,再也没有起来。

翟维俊因为早出屋一分钟幸免于难,少年把日本兵的残暴牢牢记在心头。1943年,村里成立抗日游击队,17岁的翟维俊第一个跑去报名。别看游击队最初只有4名队员,枪也只有4支,势单力薄,可翟维俊他们就像《游击队歌》中唱的那样,是神出鬼没的“飞行军”,没少让村子附近隆化城的鬼子吃苦头。

游击队的工作之一是站岗放哨。附近的日本鬼子活动十分猖獗,还有狡猾的汉奸化装成老百姓刺探情况,然后带鬼子进村烧杀抢掠。游击队员和敌人斗智斗勇,昼夜在山头和要道巡逻放哨,一发现汉奸和鬼子,马上通知乡亲们转移,最大限度减少损失。游击队员和民兵还经常一起设伏,协助主力部队战斗,吓得鬼子好长一段时间不敢出城。

翟维俊还悄悄潜入隆化城,机警地绕过炮楼,躲过敌人的哨兵,将几幅抗日标语贴在隆化城的东门。天一亮,城墙上“打倒日本侵略者”“打倒汉奸卖国贼”的抗日标语让隆化城炸了锅,方圆十几里的老百姓全围在城门前,暗暗拍手叫好。“贴标语,常有的事。”翟维俊语气中透着自豪。“看到日本兵气得直跳脚,我心里那叫一个痛快!”

19岁那年,翟维俊加入了陈赓率领的晋冀鲁豫军区(原八路军129师)4纵队第十三旅工兵连(渡江战役后更名为十三军三十八师工兵连),先后任文书、班长、排长、连长。抗日战争结束后,他还参加过淮海战役、渡江战役,经历了大大小小100多次战斗,立战功10次。他在前线火线入党,两次被评为战斗英雄。

多年戎马生涯,翟维俊曾经受过三次重伤,小伤更是数不清。担任工兵执行爆破任务的时候,由于离爆破点太近,左耳鼓膜被震穿,脑部神经也受损。“最惊险的是,有一颗重机枪子弹从他右胸进去,从后背出来,后来他被评为二等伤残军人。”儿子指着老人胸前一个深深的伤疤说。“没有从后背穿出去,那样我早就完了。”老人急忙更正,笑得似乎浑不在意,但实际上这些年战争的伤痛带给他无尽的折磨,一到阴天下雨就浑身疼,脑袋经常嗡嗡作响,甚至还尿血。

老人一直珍藏着一本花名册,上面发黑的地方是他受伤留下的血浸染而成。当年他前胸受伤,这本花名册就放在胸前的口袋里。这是“十三军三十八师工兵连花名册”,上面一共有182个名字,翟维俊的名字写在第一个,当时他是指导员,是最有文化的一个,所以负责保管花名册。

在老人的眼中,那手写的名字后面是一张张年轻的脸,他们中很多人没有看到胜利这一天。1995年,中国人民革命军事博物馆辗转找到翟维俊,希望能收藏他手中这份当时国内唯一的八路军花名册,老人毫不犹豫地捐献给了军博。

现在老人手中的这本花名册是复印的,当时复印了20多份,陆续被老战友们要走了,这是最后一本。他有时候会轻轻抚摸着那片血渍出神,“战争年代牺牲的同志太多了,如今的好日子,来得太不容易了。”

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧翟维俊