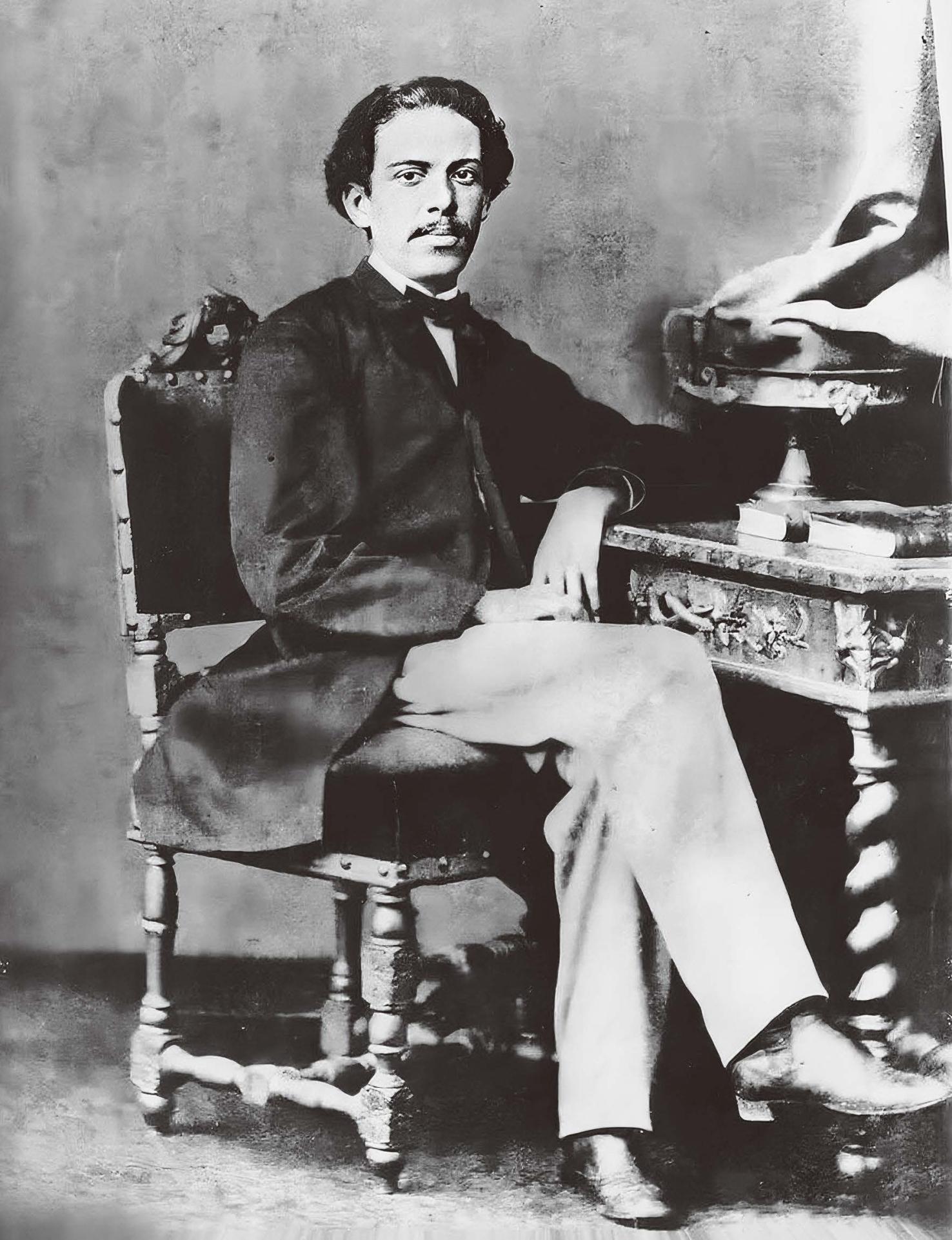

马查多·德·阿西斯。

巴西是南美大陆国土面积最大的国家,不同族群的交融碰撞成就了巴西多元包容的文化——巴西文学、音乐、建筑……而要进入巴西文学,必然要面对“巴西现代文学之父”马查多·德·阿西斯。

在巴西,马查多早已成为一种国家象征。“里约热内卢有以他名字命名的公园和大广场。他留着胡子的形象被印在邮票和钱币上。2024年,巴西文学院还展出了一幅长达150米的肖像壁画,纪念这位文坛巨匠诞辰185周年。”北京外国语大学葡语文学教师金心艺告诉《环球人物》记者。

生于1839年的马查多发表过众多作品,包括10部长篇小说、205篇短篇小说及大量诗歌、戏剧作品。其中,最知名的是被巴西人誉为“文学圣经”的“幻灭三部曲”——《布拉斯·库巴斯死后的回忆》《金卡斯·博尔巴》《沉默先生》。

马查多的代表作:《布拉斯·库巴斯死后的回忆》。

马查多的代表作:《金卡斯·博尔巴》。

马查多的代表作:《沉默先生》。

马查多的作品有何特色?其人生经历对创作有什么影响?他又何以成为一种国家象征?以下是《环球人物》记者与金心艺的对话。

“有太多的弦外之音”

《环球人物》:在人生的不同阶段,阅读马查多的作品是否有不一样的体验?

25岁时的马查多。

金心艺:在学生时代读马查多的作品,首先会被他高度凝练又清晰的语言吸引——你如果想知道好的葡语是什么样,就一定要去读马查多;其次会被他的故事吸引,他的很多作品情节具有某种令人好奇或困惑的游离感。但等我有更多的人生阅历后再重读他的作品,就会发现书中有太多的弦外之音。

他的不动声色背后隐藏着对世态炎凉的敏锐感知,他对人物既能保持一定程度的疏离,又暗含悲悯的理解。比如,《布拉斯·库巴斯死后的回忆》表面上是写一个已经死去的巴西纨绔子弟对自己一生的轻佻回顾,实际上是以死者之眼看生者之荒唐。

《环球人物》:你提到,马查多的作品奠定了巴西现当代文学的心理深度和社会批判传统,能否详细说明一下?

金心艺:以1899年出版的小说《沉默先生》为例。它的情节是“幻灭三部曲”中最通俗的,乍看就是一个上流阶层的男人本托晚年絮絮叨叨回忆妻子卡皮图“通奸”的故事——本托和卡皮图自幼相伴,感情纯净而热烈,但婚后,本托逐渐怀疑妻子出轨。他的怀疑最终摧毁了他的爱情、家庭与幸福。为了合理化自己的怀疑,他在晚年建立了一个封闭的记忆王国,里面除他之外,所有人都已死亡并沉默。

这本书妙就妙在本托的叙述是支离破碎、频繁离题的,因而构成了一种“心理时间”结构,叙事完全是由本托的内心感受和回忆来触发的。由此,马查多揭示了记忆的不可靠性和真相的局限性,他让一个嫉妒的心理扭曲者去判断爱人是否“背叛”自己,从而引发读者对叙事本身的质疑和解构。

值得一提的是,马查多在书中塑造了巴西文学史上最著名和最迷人的女性人物之一:卡皮图。这是一个开篇既已死亡的女主人公,由于本托的叙述模棱两可,对卡皮图形象的解读经历了一个漫长的集体阅读和阐释的时期。

半个多世纪后,人们逐渐发现社会地位卑微的卡皮图有着相当先进且独立的思想,这与19世纪巴西父权社会视为典范的传统女性形象截然不同。她对爱情和个人生活的争取和捍卫,无疑在狭隘保守的社会环境中扰乱了主流秩序。所以“通奸”这个罪名对卡皮图来说并不只是不平等主体之间的婚姻问题,更是一种阶级审判。由此,马查多通过新型叙事方式,将阶级和性别问题引入了巴西现代文学。

《环球人物》:马查多的文风被评价为“冷静质朴”“笔触诙谐”。你怎么看待这个说法?

金心艺:准确地说,马查多的文风是一种脱离平庸且不张扬的洗练,他的用词非常明晰和准确,细究其用意,又能发现很丰富的意蕴。

在《沉默先生》中,有一处本托形容卡皮图眼睛的著名表达:os olhos de ressaca oblíquose dissimulados。现有的中文译本中将其处理成“潮汐的眼神隐秘而闪烁其词”,已经译得很美了,但有意思的是,oblíquos和dissimulados这两个形容词的语义会随着本托的心境发生变化:爱意上头时是“闪烁而隐秘的”;嫉恨啃噬内心时是“斜视的、诡诈的”;更多时候,本托对卡皮图怀着十分复杂的心情,这两个词又暗含着讽刺和阴阳怪气。所以翻译马查多,译得典雅优美并不难,要译出言辞间微妙的心理情感是很难的。

《环球人物》:你觉得马查多的作品是在和哪些群体对话?

金心艺:马查多的作品是有精确的读者指向的。他首先在与19世纪下半叶的巴西白人男性中产及上层群体对话,即那些拥有权力却伪善的“体面人”。他以他们的口吻讲故事,然后用各种手段让他们的叙述崩塌。他也与当时的巴西文化精英和知识分子交锋,讽刺他们对“文明”“教育”“道德”的垄断和操控。他还给后世读者埋下了许多暗示,期待我们从碎片和未言明的留白中读出现代社会表象下的种种精神问题。

“巴西文化的图腾”

《环球人物》:马查多虽父母早逝,但人生还算顺遂(从国家印刷厂的学徒到报社职员,再到政府部门的公务员),其作品为何出乎意料地反讽和“顽劣”?

金心艺:马查多的人生,我个人认为不能用“顺遂”来形容。他出生在里约热内卢的贫困家庭,父亲是非裔自由民后代,母亲是葡萄牙移民洗衣妇。他很小就失去了母亲和妹妹,还因肤色和健康问题,在婚姻上遭到女方家庭的反对。大约1878年,他因健康问题休假,这段时期被认为是他思想和情感剧烈挣扎、写作方式发生深刻转变的时期。

此外,他的性格比较内向、寡言、不喜情感外露,是一个悲观主义者,对人类和社会抱有深深的怀疑,甚至在临终时拒绝宗教慰藉。他说过“良心是最残酷的鞭子”,在其鞭策下,他更专注于观察社会、探索人类的内在景观。他经历过巴西奴隶制末期的动荡,见证过底层人的苦难和社会不公,内心自然感到幻灭、压抑和失望。这些内外因素最终导致他选择用讽刺和“顽劣”的方式写作,以文人的聪明与克制包裹住尖锐的抵抗。

《环球人物》:有资料提到,马查多从不愿向人坦言自己有1/4的非裔血统。这种矛盾性对他的创作有影响吗?

金心艺:马查多所处的巴西还是一个多民族共存但普遍存在偏见的国家,当时的社会甚至鼓励欧洲白人移民而限制亚非移民进入。巴西还是美洲最后一个废除奴隶制的国家。我想马查多生前对自己种族身份的沉默,正体现了他在这样一个社会和时代下的微妙处境,但这并不影响他在作品中对种族和奴隶制的观察与批判。

《环球人物》:马查多为什么会成为巴西的国家象征?

金心艺:其实,马查多在巴西并不是一位妇孺皆知的作家。这种高象征性和较低普及度的悖论,本质上反映了后殖民国家文化建设的典型困境:既需要文学经典来构建民族认同,又难以突破社会分层带来的大众传播壁垒。

即便如此,马查多依然能成为巴西文化的图腾,因为他混血出身、罹患癫痫、自学成才、创立巴西文学院的底层逆袭经历完美契合了巴西种族融合的社会理想,更因为他通过文学实现了对“巴西性”的超越性表达,既不刻意贩卖“异域风情”,又揭示了巴西这个民族的现代精神矛盾,这种特质使其成为巴西文化自我确认时无法绕开的精神坐标。

当需要向世界说明“何为巴西精神”时,马查多永远是最凝练的答案之一。

“我们是谁”

《环球人物》:你认为,造成国内外对马查多认知差异的原因是什么?

金心艺:上世纪五六十年代,马查多已经被译介到英语世界,在评论界获得盛赞。但到了六七十年代,拉美(西语)文学席卷全球,人们在关注马尔克斯、略萨、博尔赫斯等一众西语作家时,无暇回溯马查多所在的更早的拉美文学谱系。

此外,世界文学很长一段时间都是被英美法德等文学垄断的,后来才慢慢去中心化。这一过程中,读者对非主流语言国家的文学往往存在某种“异域风情想象”,马查多的作品恰恰对这种“想象”有很强的冲击力。他的小说基本只描写里约热内卢的中上阶层日常,这看起来似乎很不“拉美”,因而读者对马查多的接受需要时间和适应过程。

《环球人物》:19世纪,巴西文坛整体发展到了什么阶段?和同时代的巴西作家相比,马查多有何独特性及共性?

金心艺:马查多创作最活跃的时期是19世纪下半叶,当时的巴西经历了巨大的社会动荡:巴拉圭战争之后,巴西帝国元气大伤,奴隶制受到越来越多的批评和反对,最终在1888年被废除。1889年,巴西合众国成立,政治权力从旧地主寡头转移到咖啡种植园主这样的新兴阶层手里。废奴导致失去依附的前奴隶和移民纷纷涌入城市,催生出大量贫民和棚户,加剧了种族、阶级之间的紧张关系。

在此背景下,巴西文坛开始寻求新的表达方式,过去那种热衷于描写印第安文化和自然风光的浪漫主义文学被宣判为“尸体”,越来越多的作家开始关注现实。

马查多也高度关注现实,但他或许是第一位真正意识到巴西文学发展进程的批评家。1873年,他发表了著名文论《民族性的本能》,指出真正的文学必须建立在一种“内在情感”之上,正是这种情感使作家成为其“所处时代和国家之人”,又能让全人类产生共鸣。由此,马查多创造了一种无需风景的巴西文学。

可以说,早在巴西现代主义还未兴起的世纪之交,马查多已经是一位具备现代意识的作家了。

《环球人物》:你认为,巴西文学的精神内核是什么?

金心艺:巴西文学的精神内核在于其对“我们是谁”的探索和建构,是从附属走向“自主”与“自信”的文化觉醒,也是一种积极拥抱自身文化和世界文化的多元民族精神。马查多对此作出了奠基性的贡献,此后一代又一代的巴西现当代作家始终在追求和强化这种精神内核。

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧巴西,马查多