瓷枕

看似“又冷又硬”

却是古人解暑降温、缓解燥热的

“入梦神器”

三个看点带你认识

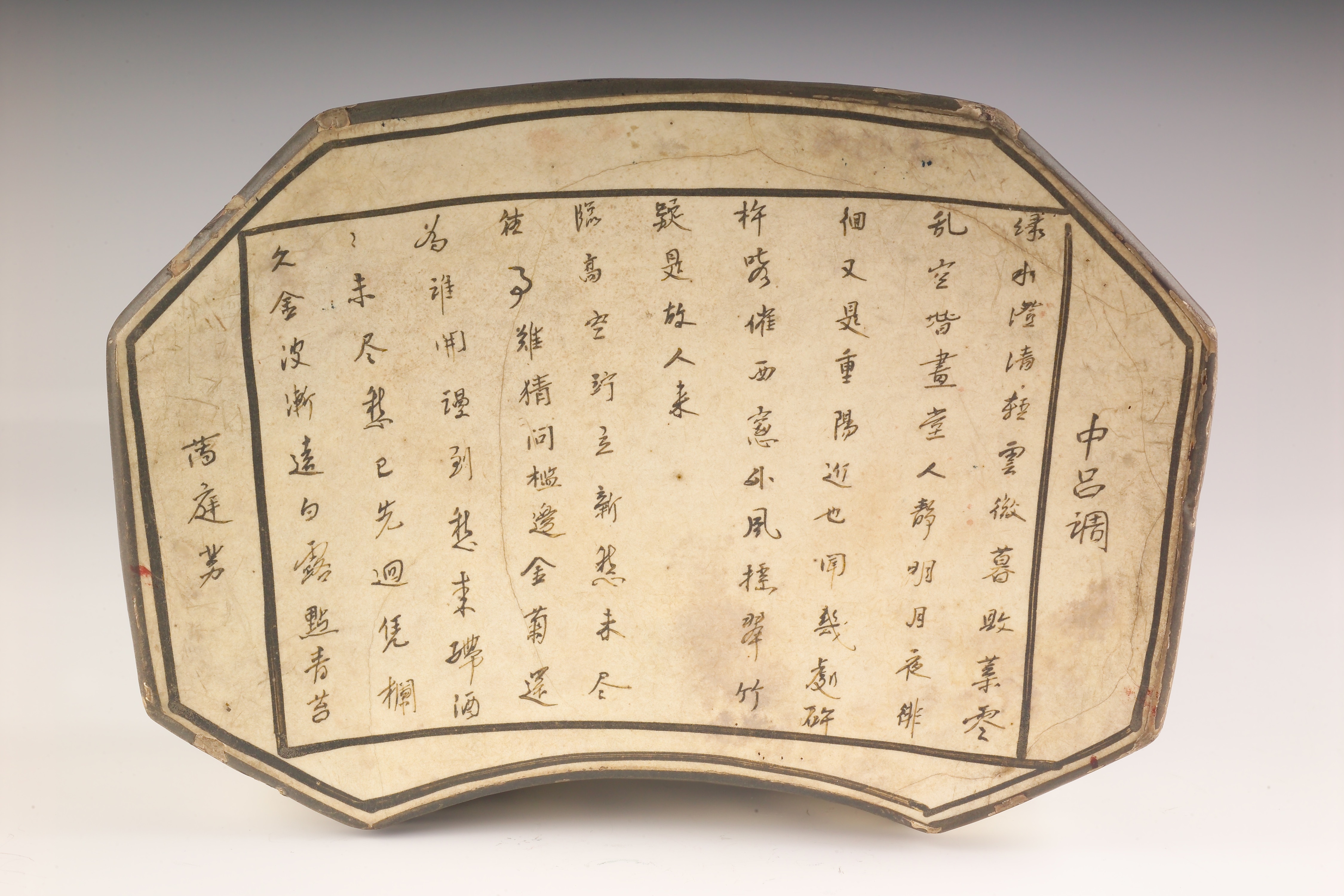

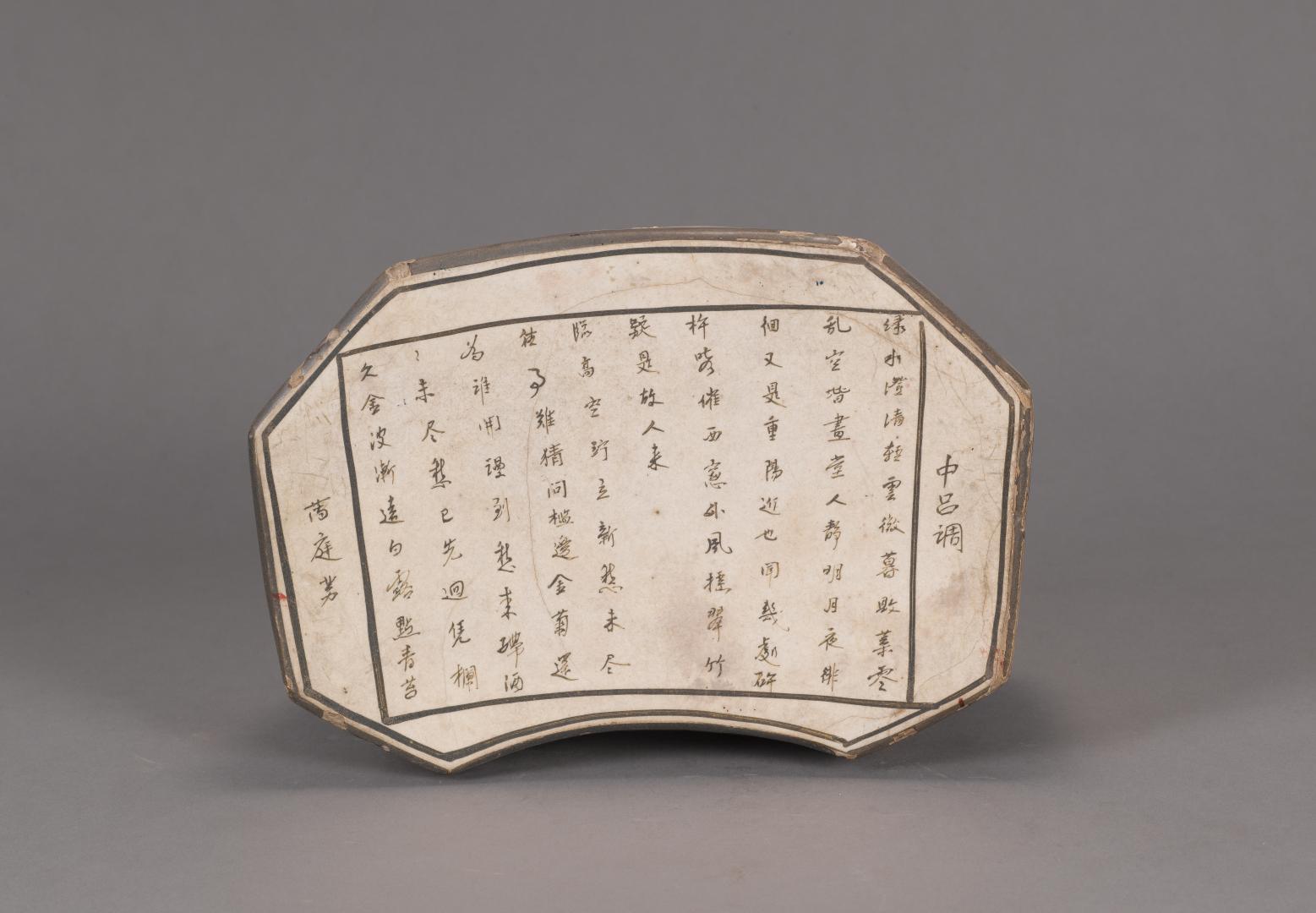

磁州窑诗文瓷枕

为何古人睡觉要用瓷枕?

夏夜消暑“空调枕”

陶瓷材质

长方八角形,白地黑彩装饰

枕面中有一长方框

方框外两端分别写有“中吕调”“满庭芳”

枕边绘有缠枝花卉纹饰

这件看起来硬邦邦的陶瓷物件

叫作磁州窑诗文瓷枕

居然是古人用来睡觉的枕头

以现代人的视角来看

睡在瓷枕上,脑袋不是硌得慌吗?

其实古人用瓷枕颇有讲究!

功能一:夏夜消暑“空调枕”

古代没有空调

古人如何度过闷热的夏日夜晚?

瓷枕就派上用场了!

瓷枕的釉面非常清凉

中空的结构加速散热

大多数瓷枕还带有通风孔

便于枕箱里的热空气排出

还能防止热空气膨胀而爆裂

宋代词人李清照在《醉花阴》

大赞瓷枕:

“玉枕纱橱,半夜凉初透”

△左为金·三彩黄绿釉双狮座形枕,南越王博物院藏。右为唐·青釉印花飞蝶瓷枕,湖南博物院藏。

功能二:古代女子“护发神器”

陶瓷质地硬

睡起来不够舒适

却限制了古人在睡眠中姿势变动的频次

从而帮助古代女子固定发髻

唐代女子发髻高大蓬松

每天梳理耗时耗力

因而她们常把头的下半部枕在瓷枕上

减少头发与瓷枕的接触面积

尽可能保持发髻齐整

唐代诗人牛峤在《应天长》中写道:

“玉钗横,山枕腻,宝帐鸳鸯春睡美“

侧面证明当时的女子睡觉时用瓷枕

△唐《簪花仕女图》(局部),辽宁省博物馆藏。

功能三:养生要从“头”开始

古人讲究“神仙枕三寸”

他们认为睡三寸高的瓷枕

可以维持颈椎自然曲度

有利于健康

(注释:三寸约为10厘米。)

《本草纲目》中记载:

“久枕瓷枕,可清心明目,至老可读细书”

说的就是

长年累月坚持睡在瓷枕上

可以使眼睛明亮有神

老年时,依然能够阅读字体很小的书籍

在瓷枕的枕面上

写一篇千年前的“枕上诗书”

这件磁州窑诗文瓷枕

不仅实用满分,而且兼具美观

磁州窑是我国北方著名的民窑

首创白地黑花的技法

磁州窑创烧于北宋中期,窑址在今河北省邯郸市峰峰矿区的彭城镇和磁县的观台镇一带。宋代,磁县叫磁州,因而得名。

磁州窑工匠常将文人词作移植瓷枕

这件磁州窑诗文瓷枕便是

基于此种技法

在方寸之间,融合了诗、书、画

写下了一篇

千年前的“枕上诗书”

枕面中央

以黑彩题写词牌名“中吕调·满庭芳”:

(注释:“中吕调·满庭芳”为宋金时期流行曲牌。)

“绿水澄清,轻云微暮,败叶零乱,空阶画堂人静。

明月夜徘徊,又是重阳近也。

闻几处砧杵声,催西窗外风摇翠竹,疑是故人来。

临高空伫立,新愁未尽,往事难猜,问槛边金菊,还以谁开。

漫到愁来滞酒,酒未尽,愁已先回,凭栏久,金波渐远,白露点青苔。”

短短几句

以景结情,余韵悠长

道不尽

秋夜的寂寥与羁旅的乡愁

枕面上的文字灵动风流

仿佛透过冷冰冰的瓷枕

向遥远的我们送来问候

轻轻道一声带着历史余温的“晚安”

虎、狮、萌娃……

“百变造型瓷枕”大赏

瓷枕始于隋,盛于唐

繁荣于宋金元

当时的瓷枕

产地遍及大江南北,造型非常丰富

逐渐从实用品转向了雅俗共赏的工艺品

一起来看这些“百变造型瓷枕”!

“动物造型组”瓷枕

把瓷枕雕刻成虎、狮等动物形象

取“镇宅辟邪”之意

让你安全感满满地入睡

△宋·青白釉立虎瓷枕,湖北省博物馆藏。

△ 宋·定窑白釉卧狮枕,定州博物馆藏。

“萌娃造型组”瓷枕

把瓷枕雕刻成萌娃的形象

新婚夫妻选“孩儿枕”

寓意“早生贵子”、幸福美满

孩儿枕极具特色,主要有两类造型:一类为孩儿抱臂伏卧状,背部作枕面;另一类为孩儿持荷侧卧状,荷叶作枕面。

△宋·白釉孩儿瓷跪枕,荆州博物馆藏。

△金·定窑褐地剔牡丹花擎荷叶娃娃枕,南越王博物院藏。

“建筑造型组”瓷枕

将亭台楼阁、戏台场景藏于瓷枕之间

极具审美性、艺术性

多见于唐、元时期

△唐·建筑式弈棋白瓷枕,湖北省博物馆藏。

到了明清时期

随着更为优异的制枕材料的出现

瓷枕开始慢慢退出历史舞台

一方瓷枕背后

既是古人对生活细节的极致把控

也是东方实用美学的生动体现

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸瓷枕,古人