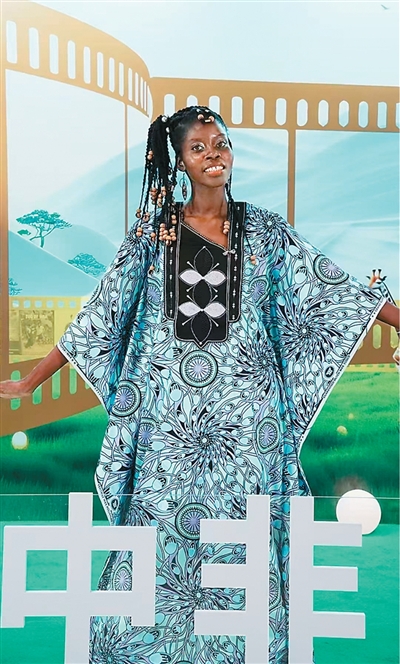

木兰在2025中非电影周期间参加宣传活动。

受访者供图

木兰(左)在参演电视剧《幸福草》时的剧照。

受访者供图

在不久前举行的2025中非电影周期间,贝宁青年演员木兰参演的电影《维和防暴队》在湖南长沙影城展映。她说:“我感到身上肩负着通过银幕记录中非友好关系的使命。”

这位以中国古代女英雄花木兰为中文名字的贝宁演员,名叫阿拉齐·苏玛伊拉·拉多斯,曾在电影《维和防暴队》、电视剧《幸福草》等影视剧中展现精湛演技。今年初,她获颁“中贝电影推广大使”荣誉证书。2013年以来,她赴华求学和发展,热爱中国、精通汉语、工于演艺,逐渐赢得了越来越多中非观众的喜爱。

“诠释角色的成长让我很有成就感”

“我觉得我的成长道路拓宽了,用中国话说叫豁然开朗。”夏日一个午后,身在贝宁的青年演员木兰接受采访时,这样总结参演中国影视剧的收获。

木兰参演的第一部电影叫《维和防暴队》。该片去年五一假期在中国上映,讲述了中国维和警察在海外执行维和任务,并与当地人民结下深厚友谊的故事。作为主演之一,她在影片中饰演一位母亲——一个在村庄遭到袭击时失去了丈夫、兄弟和一个儿子的女人,也是目睹暴力武装集团罪行的证人。

由于木兰没有经历过战乱,她对如何演好这一角色有些焦虑。为此她进行了很多准备工作,包括与从事过维和工作的亲戚交谈。她还准备了一个笔记本,写下关于角色的点滴,与角色进行心理对话。“笔记本里是这个角色所在的世界。关于她的任何事情,我都可以告诉你。我甚至开始模拟以她的身份生活,这是我演好角色的一个方法。”木兰说,“这部电影展现了中国维和警察在非洲的维和故事和中非友好关系,所以我一定要演好”。

木兰的第一场戏是儿子被杀,其中哭戏很重要,也比较难演。“我印象深刻的是导演告诉我,当演员哭泣时,要带着真情实感,因为你付出了真心,观众就会感受到。当开始说台词时,我努力理解这位母亲的无助、愤怒,在需要哭时‘哇’地哭了出来。”她说。

在另一部聚焦菌草技术国际合作的电视剧《幸福草》中,木兰展现出作为演员的多元魅力。她扮演南太平洋地区一个叫玛莎的村民,在中国菌草技术专家帮助下,通过菌草培育出各类菌菇,实现脱贫致富。“玛莎和中国角色的互动比较多,从特别讨厌外来人到逐步喜欢上中国人、喜欢中国文化,再到开始学普通话,我可以感受到,原来我们的前辈与中国的友好关系是这样一步步发展起来的。诠释角色的成长让我很有成就感。”她说。

作为剧中的外籍演员,木兰还参与了剧本的一些修改工作。为了让剧中内容更加贴合当代年轻人的情感,她在创作前查阅很多资料、新闻,向当地外交人员、大使馆请教。“我希望在和导演、编剧聊剧本时更专业,给剧组提供更多帮助。”她说。

“我希望以后能成为非洲的花木兰”

“昨夜见军帖,可汗大点兵。军书十二卷,卷卷有爷名……”在一部电影的路演现场,当木兰流利背诵出中国古诗《木兰辞》时,很多人对她刮目相看。木兰介绍,“木兰”这个中文名字是她在贝宁一家中企上班时一名中国师傅取的,“他们说我工作努力、认真,给我取名‘木兰’。我希望以后能成为非洲的花木兰”。

木兰,这个寓意勇敢无畏的名字,是中国古代女英雄的代名词,也是这位非洲女孩在中国追梦的真实写照。

木兰从小就喜欢中国文化。童年时,她跟随哥哥观看中国功夫电影,李小龙、成龙都是她的偶像。后来,她经常在外出时询问朋友甚至陌生人,哪里可以学习中文。2010年,她开始在贝宁阿波美卡拉维大学孔子学院学习中文。不过,起初的学习过程并不顺利。“当时每天都要拼命记汉字,有时候我刚背完一些字,吃完饭又完全混乱了,每次学完回家我就哭,觉得太难了,但是妈妈每次都会鼓励我坚持下去。”就这样,木兰逐渐学会了用中文进行对话,不仅认识了学校里的中国人,还结识了很多校外的中国人,她发现中国人非常友好,这让她对这个东方古国产生了浓厚兴趣。

3年后,木兰获得了到重庆工商大学攻读国际商务本科专业的机会。本科毕业后,木兰意识到贝宁甚至非洲在文化传播,特别是影视领域发展相对滞后,便申请到北京电影学院学习。这些年,她逐渐认识中国、扎根中国,也融入了这里的生活。

中国人的热情友好,让木兰感受到了家的温暖。由于贝宁孔子学院很多老师来自重庆、贵州等地,木兰初到中国,便得到中国朋友的细心照顾。“很多孔子学院老师的家人、朋友都来宿舍找我,问我有什么不习惯的地方。贝宁是一个热带国家,我刚到重庆的第一个冬天,一个孔院老师的妈妈怕我冻着,专门从贵州过来,带我去买一些冬天的衣服。我的妈妈非常感动,说你在中国有这么多朋友,我很安心。”

当木兰在剧组拍戏时,很多演员十分照顾她。“有个演员像大哥哥一样关心我。他看我太瘦了,每次吃饭时,都会让我坐他旁边,给我夹菜,平时经常提醒我注意饮食规律。”木兰说,每次拍戏都要几个月,一到一部戏杀青时她都会哭,“因为大家相处成了好朋友,我感到特别温暖”。

“我在中国有很多朋友,找到了自己的家。”木兰笑着说。她的笑容里,透露出对这个国家的深深眷恋。

“让下一代能够传承好非中友谊”

“近年来,木兰一直活跃在中贝影视友好交流舞台,是中贝友谊的桥梁,当之无愧成为中贝电影推广大使……”今年初,在贝宁中国文化中心策划组织的2025年中贝人文交流系列推广大使活动上,中国驻贝使馆文化参赞兼贝宁中国文化中心主任匡林,给木兰颁发了“中贝电影推广大使”荣誉证书,感谢她为促进中国贝宁友好交流所作的贡献。

作为中贝电影推广大使,木兰深知荣誉背后所担负的责任:“电影是文化传播的强大媒介。我心怀愿景,渴望将非洲的故事带向世界,同时将中国先进的电影技术与理念带回贝宁,助力本土电影业的成长。”

木兰透露,她正在贝宁筹拍一部中贝合拍的故事片,讲述中国人来到非洲探险的故事,这也是她第一次尝试做幕后工作。“现在非中关系、贸易往来、文化交往非常紧密,我希望用电影的形式记录下来,让下一代能够传承好非中友谊。”她说。

除了拍电影,木兰还计划在贝宁做一些儿童教育方面的工作,这源于她在中国的经历。“我在中国学习时发现,中国人从幼儿园、小学到中学、大学,都会培养孩子的文化自信。因此,教育年轻人懂得自己的文化,需要从孩子小的时候做起,从改变教育环境做起,因为环境会深刻影响孩子的世界观、人生观、价值观的形成。”木兰说,贝宁是一个历史悠久的国家,非洲也拥有深厚文化传统,要向中国学习,让年轻人为自己国家的历史文化自豪。“这个工作几十年可能不够,但总得有人开始做、坚持做,这正是我在中国学到的东西。”(彭训文 焦雪桐)

《人民日报海外版》(2025年07月09日 第 08 版)

责任编辑:李佩蔺

责任编辑:李佩蔺木兰,贝宁青年演员