罗登义(1906年—2000年)

贵州贵阳人,农业生物化学家、营养学家、教育家,中国营养学学科的开创者之一。曾任贵州农学院院长、贵州大学名誉校长、贵州省政协副主席和贵州省人大常委会副主任等职。

“经历了近百年,贵州把它做成了一种天然富含维生素的刺梨饮料,维生素饮料中的奢侈品,近百元一瓶,受到追捧,刺梨产业成为农民脱贫致富的渠道。人们才真实认识了在抗日烽火时,在一张破桌旁的罗登义。”

——任正非评价罗登义

“如果不搞基础研究,就没根。即使叶茂,欣欣向荣,风一吹就会倒的。”在华为内部,任正非鲜少谈论“成功学”,更关心华为这棵大树的“根”扎得够不够深。每年1000多亿元的研发投入中,他将1/3用于“不考核、不设终点”的基础理论探索。在他看来,短期的技术突破,靠的是聪明人;而真正的科技自立,靠的是一代代科学家对基础理论的长期打磨与孤独守望。

在本次采访中,任正非提到了3位中国科学家——罗登义、黄大年、屠呦呦。他们来自不同年代、不同领域,却有一个共同点:长期埋头于看不见“回报”的基础研究,甘坐“冷板凳”,却在关键时刻取得重要成就。这种敬意,不止面向中国科学家。早年间,任正非也多次提到世界上为基础科研奠基的人物——范内瓦·布什、冯·诺依曼、埃尔达尔·阿里坎……

循着这份跨越时代的敬意,我们将目光投向那位扎根贵州大山深处的农学家罗登义。20世纪40年代,罗登义在抗战烽火中守着几盏煤油灯,一头扎进水果、蔬菜营养成分的分析中。他在贵州发现了一种名叫刺梨的野果,维生素含量远超常见水果。但彼时的中国,科学教育水平有限,没多少人理解这一发现的意义。多年之后,贵州因地制宜推动刺梨产业发展,打造出高端健康饮品,带动当地农民脱贫致富。

“登义果”

罗登义出生时正值清朝末年,山河飘摇,民生凋敝。自幼生活在贫困与动荡交织的环境中,他目睹了太多百姓食不果腹、营养不良的惨状。这种对民间疾苦的切身感受,在他幼小的心灵深处埋下了一颗种子。

高中毕业后,罗登义不甘为贵州大山所困,辗转北上求学。他的父亲曾任中、小学校长,希望儿子报考北京法政大学。然而,见惯了民生艰难、农业落后,罗登义选择了京师大学堂农科大学(今中国农业大学)农业化学系,主攻生物化学和营养化学专业。

罗登义的家境相对清贫,难以支撑他在北京求学。为了顺利完成学业,他经常在课余时间伏案写作,撰写科普类文章并向权威杂志投稿。稿费虽不丰厚,却足以让他维持基本生活。

大学毕业后,罗登义先后赴贵州大学、成都大学任教。因贵州和成都研究农业科学的条件有限,他于1930年回到北平母校,投身于生物化学、营养学的基础研究中。1935年,罗登义得到中华文化基金会补助,到美国明尼苏达大学研究院深造。取得硕士学位后,他放弃了美国的优越条件,重返母校任教。

1937年七七事变后,北平沦陷,百余所高校被迫西迁、流亡办学。罗登义也乔装南下,几经辗转,最终受聘于浙江大学。1940年初,浙江大学迁至贵州湄潭,罗登义也随之重返故土。

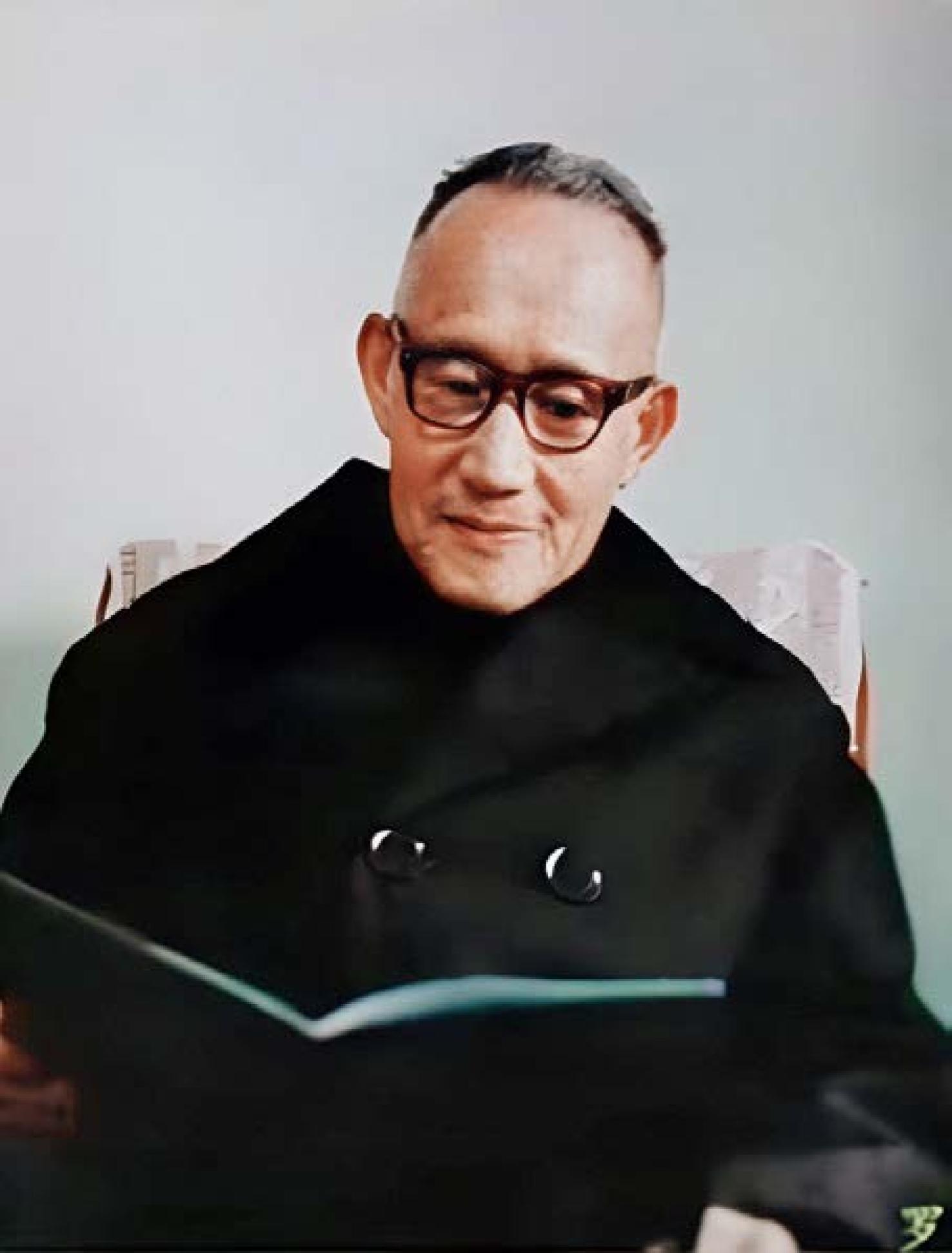

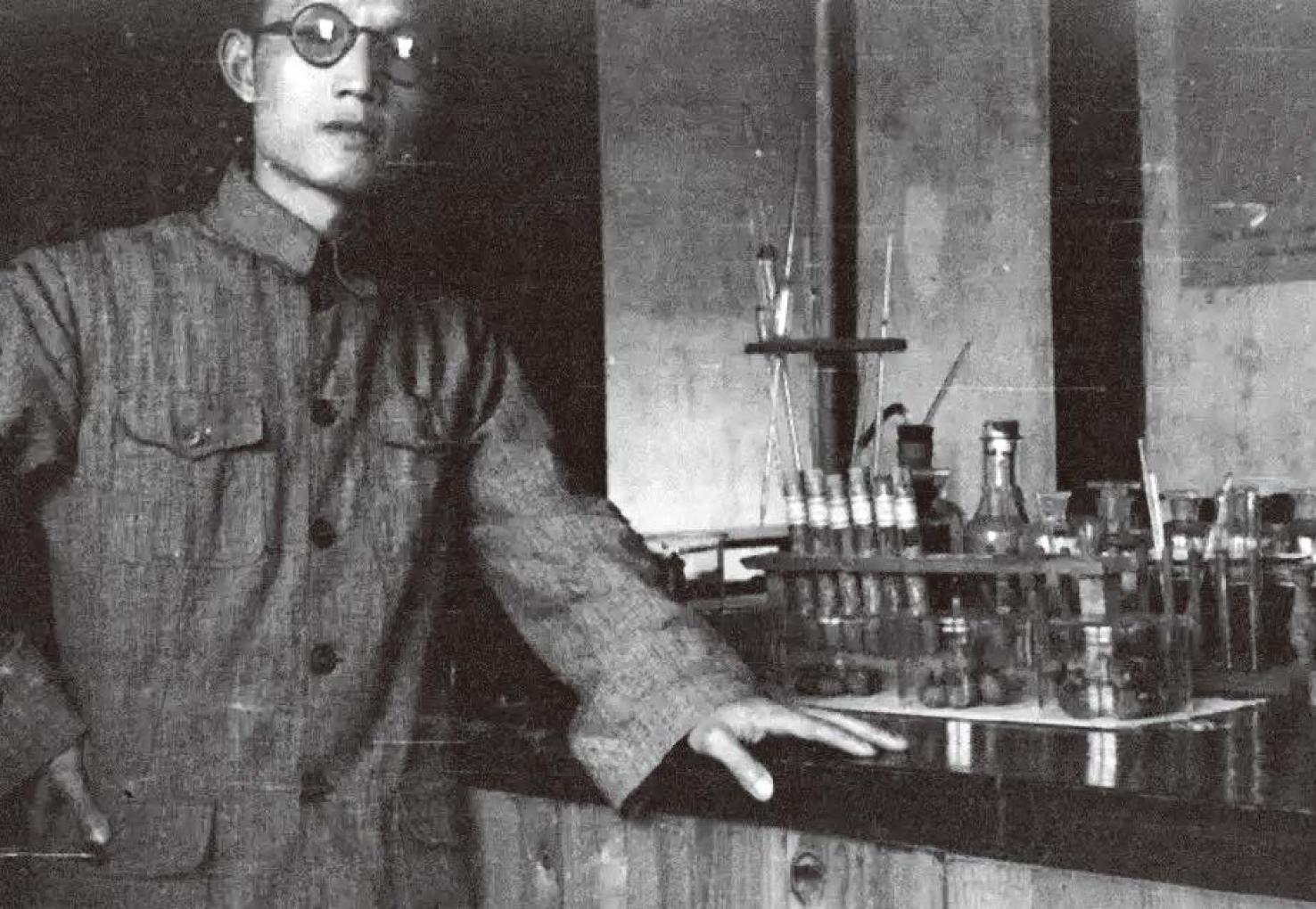

抗战期间,罗登义在浙江大学工作。

浙江大学西迁贵州期间,物资匮乏、设备短缺,教学与科研条件极为艰苦。外面战火纷飞,校舍简陋,罗登义就点着煤油灯带学生在破旧的桌子上做实验。7年间,他们对170种水果、蔬菜的营养成分进行了细致的分析。

其间,罗登义发现了一个现象:战士们缺乏营养,很多人患上了夜盲症,而当地百姓却极少出现类似的症状。经过为期数月的追踪调查,他将目光锁定在当地人经常食用的一种野果——刺梨身上。

罗登义对刺梨的营养成分进行分析后发现,这种生长在贵州山间、看似不起眼的野果,竟含有丰富的维生素。每100克刺梨果肉中,平均含有维生素C约2390毫克,远高于其他果蔬。随后,罗登义便呼吁广大民众和抗日战士:“每日食用1至2枚刺梨鲜果或干制果实,可以补充维生素之不足,消除士兵的夜盲症,增加健康和体力。”他还亲自带领学生采集野生刺梨,将其干制后运往抗日前线。

1942年,罗登义的好友、英国著名生物化学家李约瑟来到贵州,亲眼见证了这一研究成果,大为赞叹。后来,他将这项发现收录进其巨著《中国科学技术史》中,并以罗登义之名,将刺梨命名为“登义果”。自此,贵州刺梨声名远扬,走向世界。

耐得住寂寞

抗日战争胜利后,浙江大学迁回杭州。罗登义本应一同前往,但他深感贵州人才匮乏,于是决定留在家乡,出任贵州大学农学院教授兼院长。新中国成立后,浙江大学、联合国粮农组织、中国科学院曾先后邀请罗登义加入,他依然坚持留在贵州。

1953年,在贵州大学农学院基础上新建贵州农学院,罗登义担任院长。在他的带领下,贵州农学院建起了刺梨研究所,并设立了3个主要研究方向,分别是营养生化、种植栽培、储藏加工。

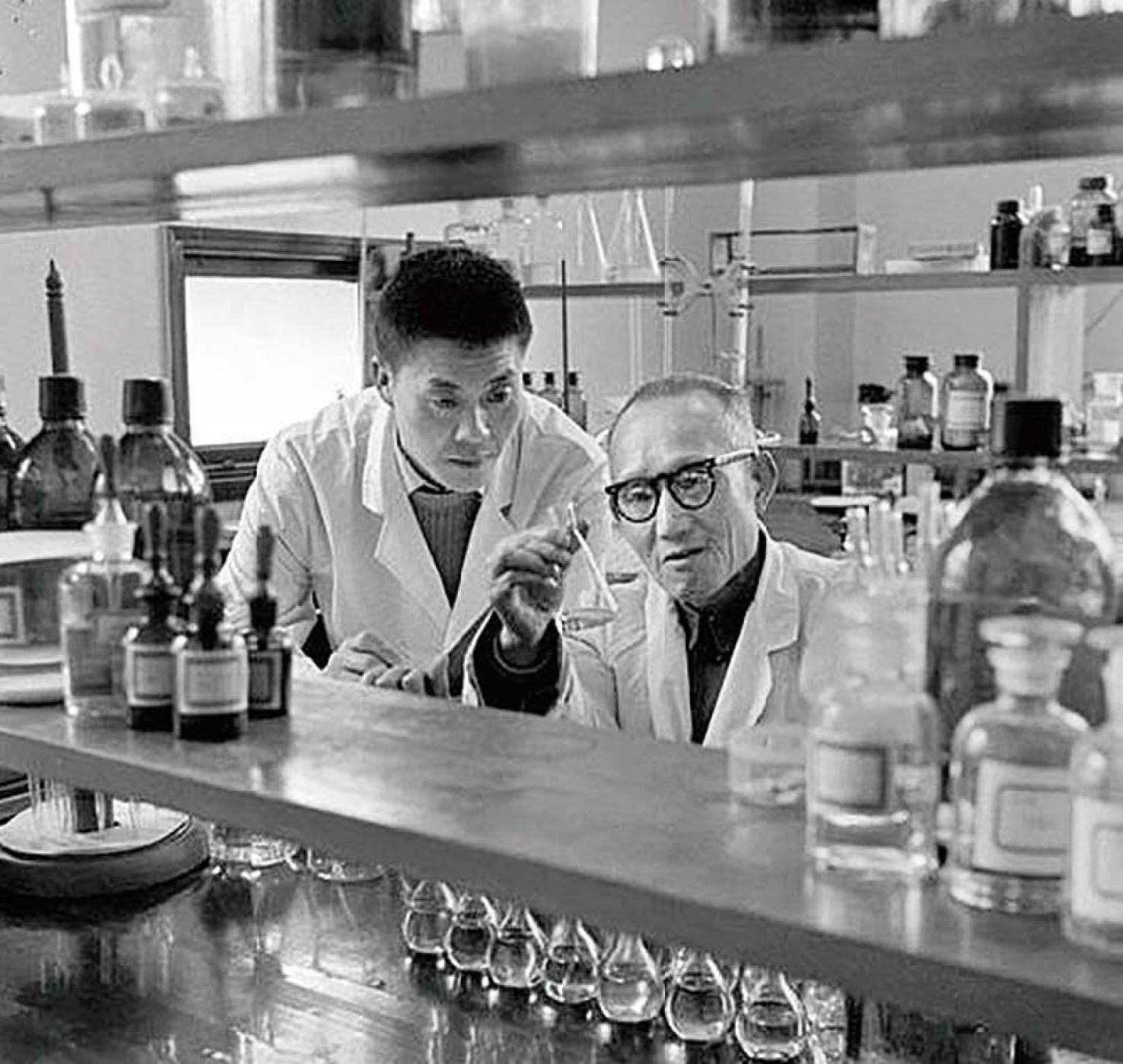

罗登义(右)指导科研人员工作。

当时,刺梨的普及度不高,相关研究一度中止。直到20世纪80年代,在贵州省委省政府的重视下,刺梨才重返公众视野,并逐步开展大规模人工种植。

贵州大学酿酒与食品工程学院副院长、贵州省刺梨产业研究院院长谭书明自1987年大学毕业后就开始从事刺梨研究,至今已有30余年。他加入刺梨研究团队那年,罗登义81岁,早已退休。他经常从导师口中听到罗登义的事迹,“罗教授专注于基础研究,他的科研态度是非常严谨的,也很乐于助人”。谭书明对《环球人物》记者说,罗教授对科研的热爱与严谨深深影响着他。

2025年6月,贵州安顺一家公司员工正在制作刺梨产品。

谭书明刚毕业时正值刺梨产业发展高峰期,经费充足,谭书明也跟着过了一段“好日子”。“刺梨虽然营养价值高,但它的果实酸、苦、涩,不太好直接入口。”在导师的带领下,团队成功研制出刺梨果酒、刺梨果汁等饮品。但没过多久,刺梨产业就陷入了低谷。“那个时候,大家刚解决温饱问题,很少有人有健康意识。另外,当时的‘脱涩’技术还不成熟,饮料口感不佳。”谭书明无奈地说,“很多产品出去‘旅游’一圈就被退回来了”。刺梨产品效益不好,课题组的科研经费也被大幅削减。“国家投入这么大都没做起来,几乎所有人都认为刺梨产业做不得。我们申报课题时,只要报告上出现‘刺梨’二字,基本上都被驳回。”谭书明说。

谭书明深知刺梨对人体的益处,即便没有经费,也不愿放弃。为此,他经常节衣缩食,自筹资金补贴项目,整日埋头研究如何才能让刺梨产品更容易被大众接受,这一干就是20年。

其间,谭书明发现,刺梨中带有苦涩味的物质本身就是一种非常重要的营养物质,去掉后刺梨汁的功效会大幅降低。于是,他决定放弃“脱涩”,转向开发刺梨原汁。“刺梨原汁营养物质丰富,但是不好喝。为了让它更好入口,我们就研制出了刺梨原汁冻干精粉。这两年,我们还进一步研制了刺梨胶囊,完全不用担心口感问题了。”谭书明说。与此同时,刺梨果脯的制作技术也日渐成熟,味道酸酸甜甜,非常受欢迎。

研究最困难那几年,同事们纷纷离开,只剩下一两个人还在坚持。“做基础研究是非常乏味的,既耗费时间,又见效慢,很多人耐不住寂寞。但技术的突破没有基础研究是不行的,这是我们必须要做的事情。”谭书明坚定地说。

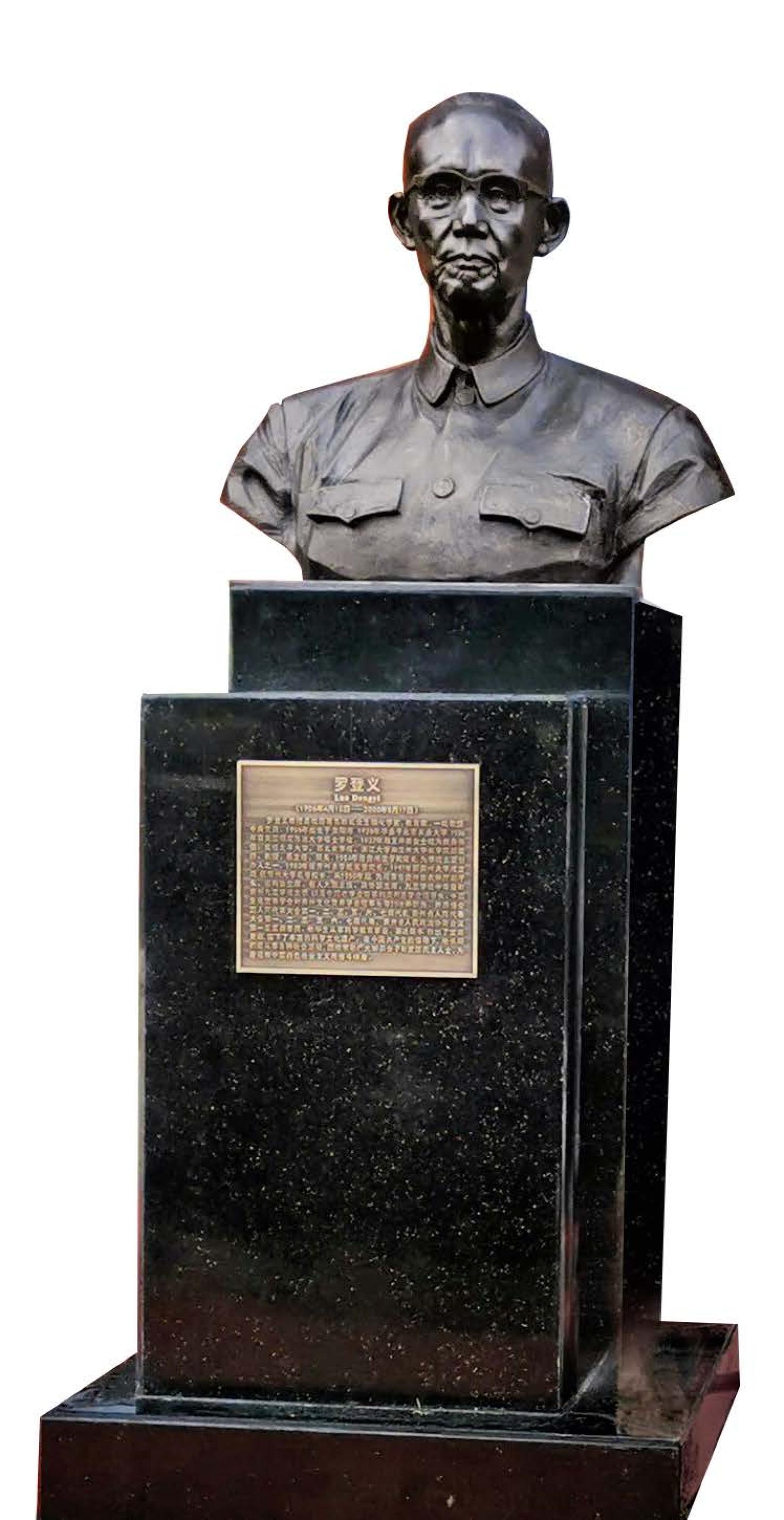

位于贵州大学农学院的罗登义塑像。

野果化“金果”

刺梨产品研制如火如荼之际,刺梨的规模化种植也在紧锣密鼓地进行。“野生刺梨果实病虫害比较严重,收集起来也不方便。如果想要形成刺梨产业,就必须进行人工种植、栽培驯化。”谭书明向《环球人物》记者解释道。

贵州龙里县的茶香村是远近闻名的“刺梨沟”。它曾是省级二类贫困村,人均年收入不到400元,村民仅靠种植玉米等获取微薄收入。20世纪90年代,贵州省农科院专家来到茶香村,开展刺梨人工种植试验示范。然而,由于刺梨果酸涩,村民们并不相信它能卖钱,不愿参与种植。后来,国家实施退耕还林,每亩退耕地每年补助150公斤粮食和20元现金,大家没有了顾虑,种起了刺梨。

早年间,道路条件不好,村民采摘刺梨后要自己挑到外面去卖。后来,县里培育了刺梨加工企业,村里成立了股份合作社,统一收购村民种植的刺梨。如今,茶香村共547户村民,85%以上种植刺梨。全村种植面积达2.1万亩,年产量约5000吨,村民的人均年收入也从最初的400元增长到2万多元。昔日的低矮土房早已被小洋楼取代,当年泥泞难行的土路也升级为柏油路和水泥路,茶香村成为远近闻名的“小康村”。

2023年9月4日,贵州村民在采摘刺梨。

2020年初,新冠疫情迅速蔓延,谭书明看在眼里,急在心里。“刺梨中含有大量的营养物质,能够帮助人体提高免疫力,对预防疾病大有裨益。”谭书明说。随即,他向贵州大学校领导汇报了捐赠刺梨产品支援抗疫前线的想法,得到了学校的大力支持。2月中旬,30余辆装载价值2000多万元刺梨产品的货车从贵州大学出发,奔赴武汉、鄂州、上海、广州等地39家医院。钟南山院士还在直播间向网友推荐贵州刺梨。

80年前,罗登义以刺梨馈赠前线,用山野之果抵抗营养危机;80年后,谭书明以刺梨助力抗疫,将科研成果转化为守护生命的力量。他们一脉相承,扎根基础研究,让刺梨发挥出跨越时代的价值。这颗满身是刺的小野果,一步步蝶变成珍贵的“黄金果”,强健人民体魄,也点亮了乡村脱贫振兴之路。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸罗登义,刺梨,“登义果”

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错