如果人生是一幕戏剧,主人公黄石文的故事仍在上演。

98岁,头发花白,走路要拄拐杖,但他始终把上身挺得直直的。

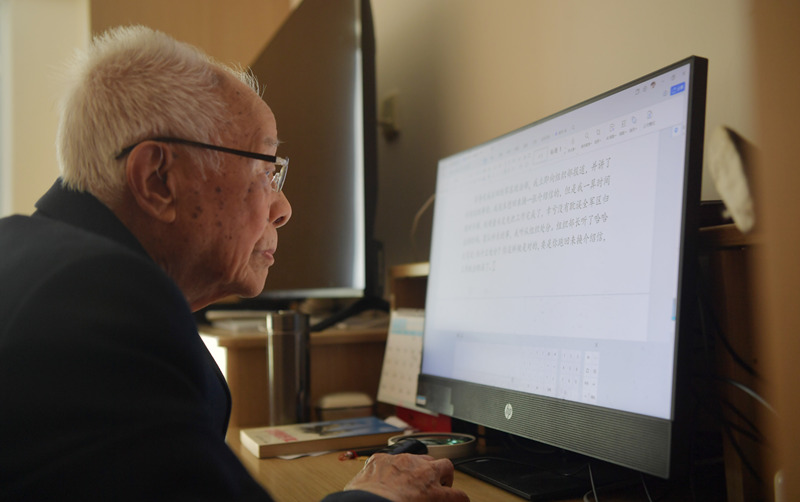

近两个月,每天晚上7点到9点,趁着这段最安静,也是头脑最清醒的时候,黄石文坐在养老院5楼的房间里,一字一字讲出过往人生,面前的电脑将他的语音转化成文字。

这部回忆录已经写完了前三章,粗略记述了他近一个世纪人生的前二十年:民国初年,家道中落,举家南迁;辍学,辗转河南开封、信阳,加入孩子剧团,做抗战宣传;行军大半个月,跨过封锁,来到豫皖苏边区,成为新四军第四师拂晓剧团一员,在战壕边拉小提琴,演绎宋代名将岳飞和英勇的渔夫萧恩……

黄石文用电脑书写回忆录。 新京报记者 李木易 摄

人生南北多歧路,炮火连天的战场后方,一段文艺兵的人生经历徐徐展开。

信仰的种子在他11岁时就播下。获得的各类奖章、徽章和纪念章能摆满半张床,但接受采访时,黄石文只在胸前别上了党员徽章。

这是他最看重的身份。“为了国家和人民的需要。”在人生一个又一个十字路口,黄石文靠着这份信念,做出了自己的选择。

孩子剧团里的21弟

“红缨枪,枪缨红似火,枪头放银光,拿起了红缨枪去打那小东洋。”——1939年,《红缨枪》,金浪作词,向隅作曲。

98岁这年,黄石文依旧有良好的记忆力,大多数时候,他思路清晰。但也有时候,他会把那些记忆深刻的片段讲上好几遍。

在孩子剧团的经历,就被他重复了多次。

加入剧团时,黄石文11岁。这个剧团表面上是抗战时期河南开封扶轮小学(陇海铁路工人子弟学校)的抗日宣传队,实际上,是中共河南省委的秘密机关联络站。

年少的黄石文对它仰慕已久,台儿庄大战时,他曾在开封街上看到过剧团的抗日游行,孩子们穿着翻领白衬衫,蓝色的工装裤,很精神。

1938年6月,会外语的哥哥做了二等邮务,比一般的邮差等级高些,能往外国使馆区送信,黄石文借哥哥的光,得以加入这个剧团。

剧团有23个人,按照年龄排序,互相以兄弟姐妹相称。黄石文去得晚,个子小、年龄小,排行第21。

他和未来的妻子王效平相识于此。在之后的人生里,黄石文曾回忆,“如果有人问我和老伴,哪一段生活对你们的影响最大?我们一定会不约而同地说,‘是开封孩子剧团。’”

黄石文看着电脑上年轻时的自己(右一为黄石文)。 新京报记者 李木易 摄

加入孩子剧团,是他人生中的一个重要转折。

一方面,剧团收留了他,为穷困拮据的家庭减轻了压力。

其实,黄家也曾有过光耀的日子。黄石文的祖父黄国典擅医术,是晚清重臣张之洞门下幕宾(指官员手下的谋士和食客),随其从湖南迁居北京。张之洞死后,黄家逐渐没落。

祖父是个清高一生的老学究,经历过满清的腐朽、军阀的混战、帝国主义的压迫,常叮嘱孩子们,“要有民族气节。”

时代的尘埃,落在每个家庭里,都是一座大山。1932年,黄石文离开祖父,南下湖北武汉上学。一年级未上完,他从祖父的来信中获知,“北平(现北京)很乱,满街都是日本浪人,拿着刀,不高兴时就砍人,物价飞涨,家里越来越困难,准备举家南迁。”黄石文和母亲辗转来到河南开封,等待父亲和祖父前来会合。

彼时,国难当头,战火燃起在中国大地,日军的飞机轰炸了北平、武汉、开封……七七事变后,学校停了课,为躲避日军轰炸,黄石文一家来到信阳。

另一方面,孩子剧团是黄石文接受熏陶、为党和组织工作的第一站。

他还记得那个温暖的“魏大姐”,她是剧团里的辅导员,也是孩子们的启蒙者。她给孩子们讲红军、讲苏联,教他们唱歌。

直到多年后,黄石文才知道,这位“魏大姐”的真实身份是中共河南省委秘书长危拱之。他读埃德加·斯诺的《红星照耀中国》,发现里面那个戴大草帽的红军女战士,就是他们的“魏大姐”。

剧团内分工明确,有保管演出道具的材料股,负责日常生活安排的生活股,还有负责外出交涉募捐的交际股等。黄石文学过知识,能说会道,被大家选为交际股长。

在剧团暂住的院子里,黄石文常和伙伴一起放哨,看见不认识的人,他们就唱一支歌报信,今天唱《红缨枪》,明天唱《黄水谣》。拐角的楼梯通向二楼,屋里,党的地下工作者正在开会,交换着情报和文件。

二楼尚未完工,中间用幕布隔成两间,里边小一点的给女孩子住,外边住男孩子。还有一个屋子堆满了苘麻秆——苘麻秆有大用处,可以用来藏秘密文件。

1938年,孩子剧团在信阳、驻马店、南阳以及武汉一带做慰问演出,宣传抗日。黄石文回忆,晚上,他们睡在老乡家,脑袋常常钻进床旁边的鸡窝里;雨季时,常拖泥带水地走,孩子们身上招来虱子,长了疥疮。黄石文膝盖上一个烂疮,一走路就一张一合,“像个小嘴巴似的。”

危险也悄然逼近。1939年冬天,国民党在全国发起了第一次反共高潮。在河南确山县,国民党反动势力惨杀新四军及当地群众二百余人,史称“竹沟事变”。

孩子剧团在距离确山不远的南阳一带活动,国民党有所察觉。

一天,“魏大姐”带来一个教师模样的人,告诉他们,“国民党已经发现你们是‘红色’(共产党)的,随时可能对你们下手。”

不能犹豫,在国民党可能采取行动之前,剧团团长和危拱之赶紧安排孩子剧团撤出。

大家分批走,有的去了陕西延安,有的回了家乡。包括黄石文在内的第一批11人,走了大半个月,顺利通过敌人的岗哨,来到津浦路以西的豫皖苏边区,与彭雪枫率领的新四军游击支队会合。

敌后拂晓剧团

“你看,全世界被压迫者,已经手牵手、肩并肩,结成了统一战线,向法西斯强盗作决死的斗争啊。”——1942年,《新世纪的前奏》,鲁军作词,贺绿汀作曲。

时至今日,黄石文依旧对彭雪枫怀有深厚的感情。

养老院的房间里,黄石文大多数时间都是一个人安静地坐在桌前。桌上放着一台电脑,手指已经不灵活了,打字很困难,他对着屏幕一字一句说出自己一生的经历,电脑再把他的讲述转成文字。

电脑旁边放着一本书,是他退休后和妻子合写的电视剧剧本《彭雪枫将军》。

这位军旅生涯波澜壮阔的将军,投身革命二十年,保卫中央苏区,历经长征跋涉,奠基西北苏区,投身抗日战争,被后世称赞“文武双全”。“武”这方面,不必多说,“文”,体现在他对部队思想文化建设的重视。

在红军第三军团做政委时,彭雪枫就曾创办《猛攻报》和火线剧社。他说,没有文化的部队是愚昧的、盲目的,要在敌后创建一支有作战能力,又有文艺演出能力的文化兵部队。

到新四军后,这一“传统”被复制过来。后来,大家都说,新四军四师的彭雪枫师长有三件宝,分别是骑兵团、《拂晓报》和拂晓剧团。

在1938年9月《拂晓报》的发刊词中,彭雪枫说,“拂晓代表着朝气、希望、革命、勇进、迈进有为、胜利就要到来的意思。……拂晓催我们斗争,拂晓引来了光明。”

也是在1938年,彭雪枫领导新四军游击支队,在进军豫东鹿邑县途中,吸纳了一批学生为骨干力量,组建起拂晓剧团,但没过多久,这批骨干人员被分散到各个队伍,好在剧团名字保留了下来。

1940年,开封孩子剧团和安徽萧县抗敌总队宣传队的到来,使拂晓剧团得以扩大。

孩子剧团刚来到,部队就给他们组织了一次文化集训。黄石文现在还留存着当时的照片,一片空地上,文娱科长胡介民站在一侧,孩子们垫着背包坐下,把膝盖当桌子,边听边记录。

大半年时间过去,拂晓剧团有了演员、乐队、指挥,也有服装和道具,能够到各个部队演出京剧、舞剧、话剧、秧歌剧等。

黄石文演出过京剧曲目《岳飞》《打渔杀家》,他记得,“战士们非常喜欢这两个剧。”

黄石文在拂晓剧团时的演出剧照。 新京报记者 李木易 摄

彭雪枫邀请来许多他在延安时认识的战友到部队教学,黄石文现在还能念出那些响当当的名字。从画家莫朴那里,黄石文认识了三原色,学会了绘画基本原理。跟着刘岘,他学会了木刻,能在木头上刻出战斗英雄的形象,再拓印到《拂晓报》上。贺绿汀教大家对位法等西洋和声方式,他们第一次在敌后演出了五部混声大合唱歌曲《新世纪的前奏》。

他还学会了拉提琴,给战壕里的战士们表演,女同志唱着歌,他在一边拉着提琴伴奏。

回忆拂晓剧团时,黄石文和他的战友们总结说,这是一个“万金油”剧团。

它首先是一支宣传队,承担着部队思想教育工作。比如,在整风运动的大潮下,拂晓剧团排演苏联名剧《前线》,批判剧中系列人物空话连篇、官腔官调等不良作风,希望队伍引以为鉴,推进整风运动。

拂晓剧团也是一支活跃在敌后的战斗队。

黄石文记得,枪林弹雨的抗日战线上,他们多次到地方和部队执行各种各样的任务:伤员多了,就到医院帮助护理伤员;参加扩军运动,把放羊、放猪的小朋友拉进队伍;在部队当勤务兵,给俘虏做思想工作,甚至帮群众收麦子等等。

因此,剧团要学习在敌后生存的本领。部队请来军事教员,教他们扔手榴弹,先用拆除了火药的空壳手榴弹学姿势,能投到20米之外,才能投实弹,“慢慢地,投弹的胆量就练出来了。”

半夜哨响,得紧急集合,他们需要在十分钟之内穿好衣服、装好背包,再行军十公里。夜间行军,他们躲过敌人的碉堡,跨过铁路,三个人一组,中间的人边走边“睡”,由另外两个人扶着,三个人轮流着来。

日子看起来苦,但剧团里的每个人都乐于当“万金油”。黄石文说,“我们受党的教育,只要革命需要,我们就干,就是这么一个思想。”

“党把我们养大”

“为了社会幸福,为了民族生存,巩固团结坚决的斗争,抗战、建国、高举独立自由的旗帜。”——1939年,《新四军军歌》,集体作词,何士德作曲。

作为文艺兵团,拂晓剧团留下了大量珍贵的照片。

黄石文的妻子王效平有一本饱经战火的相册,记录了1939年冬至1949年底,二人和革命长辈及战友们工作、生活的小部分片段。她将之命名为“永远的怀念”,捐给了中国妇女儿童博物馆。

黄石文翻看着复印下来的照片,年轻的面孔一张张掠过。

其中一张黑白照片意义重大。黄石文记得清楚,那是1945年8月,拂晓剧团正在新四军四师九旅演出历史话剧《李闯王》,听到日本无条件投降,大家万分激动,合影留念。

也是在这一年,18岁的黄石文加入中国共产党。加入党组织是一件郑重且严肃的事情,“党有铁的纪律,我加入进来,一切都得听党的。”后来,在解放战争期间,黄石文听从指挥,被派驻到连队,担任文化教员,参加了淮海战役、渡江战役等。

黄石文的部分荣誉奖章和纪念章。 新京报记者 李木易 摄

战争结束,考学还是留在部队,黄石文来到了人生的十字路口。留在部队,他之后会晋升为营级干部,前途明确;去上学,四年之后,前途未卜。

但黄石文还是想考大学。他考虑,打了这么多年仗,都是破坏,今后建国了,要大搞建设,需要有文化的人。他向组织如实说出自己的想法:“国家将来需要的是真正顶用的人才,至于个人的得失,我不计较。”

1949年,黄石文被中国人民大学的工厂管理系录取。但紧接着,前方的路迎来一个急转弯:中国人民大学外交系要求他学习外交。

黄石文不同意,他还是想学工厂管理,搞建设。

系主任出面跟他谈,他也不同意。最后,教务处处长李培之告诉他,外交急需用人,组织上准备让一批有八年以上工龄的人学外交,他们查了很多人的档案,发现黄石文很适合。

黄石文放弃了他的坚持,改到外交系。原因是对恩情的感念——“我们这些人,从小就离开自己的家,之后加入党的组织,是党把我们养大的。”

1950年春,新中国初建,百废待兴,迅速发展的外交工作急需大量专门人才,周恩来总理指示要实现“外交学中国化”。我国著名国际问题专家何戊双任中国人民大学外交系主任,借鉴苏联经验,初步建立了新中国外交学学科的教学体系。

黄石文和王效平是第一届学生,1954年,两人毕业后,来到外交部工作。黄石文负责对外的接待工作,包括参与两国领导人的会见、谈判等。之后又离开祖国,到多个国家的中国大使馆工作。

人生越往后走,早年的一些伏笔就越清晰。

黄石文想起自己在孩子剧团做交际股长时,办成过一件有意义的事情。

1938年冬天,黄石文跟着剧团团长拜访当地县长、商会会长及族老,为前线战士募捐钱财做棉衣。

宅院内,主堂挂着巨幅虎踞深山图,两侧列着16把交椅,族老听说黄石文读过书,有学问,要考考他,问题一道接一道,黄石文都答了上来。

最后一个问题,族老问:“圣人说父母在不远游,你跑到千里之外,不在他们跟前伺候,是不是有违夫子之道?”

黄石文拱手作揖,回答:“父母健在,我本不应该跑这么远,但现在学校因为日本飞机轰炸停课。我出来为前方战士募集寒衣,向老百姓宣传抗战,想必父母也是高兴的。夫子这话后面还有一句,叫作‘游必有方’,想来我这也算是游必有方吧。”

“好一个游必有方。”族老带头捐了50银元,其他人纷纷效仿,黄石文为剧团募集了300块,交给了抗敌后援会。

当年十多岁的交际股长,穿过战火,成长为中国的外交官员。一生被时代推着向前,黄石文依旧凭着信仰,在每个岔路做出了自己的选择。

时间不停,“你们还年轻,还能替我们看更长时间的好生活。”黄石文说,他写回忆录的初衷,也是想用自己的经历,为现在的年轻人提供一些借鉴,也让他们了解过去的中国发生了什么。

如今,距离抗战胜利已经过去了80年。面对采访镜头,黄石文戴上了十年前的那枚中国人民抗日战争胜利70周年纪念章,挺直身子,敬了一个军礼。

老兵黄石文。 新京报记者 李木易 摄

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸黄石文