亚历山大·涅夫斯基(1220年—1263年)。

对不少中国人而言,俄罗斯是一个既熟悉又陌生的国家。

绝大多数中国人能不假思索地说出几位俄罗斯名人,比如列宁、门捷列夫、托尔斯泰。与此同时,也有一些俄罗斯人民耳熟能详的人物,在中国却鲜为人知,比如亚历山大·涅夫斯基(以下简称亚历山大)。

2008年,俄罗斯国家电视台发起活动,评选“最伟大的俄罗斯人”。历经长达半年多的评选,亚历山大名列榜首。在俄罗斯,以他的名字命名的不仅有街道、修道院,还包括一艘核潜艇,其影响力可见一斑。

位于圣彼得堡的亚历山大·涅夫斯基修道院。

“涅瓦王”

亚历山大出生的1220年,俄罗斯大地正处于动荡之中。在内部,封建王公内讧不断、纷纷割据,鼎盛一时的基辅罗斯分化为罗斯诸国。在外部,东面的蒙古铁骑觊觎东欧草原,对罗斯形成强大威慑;西面的十字军攻入了拜占庭帝国,对罗斯虎视眈眈。

生于乱世本是不幸的,身为王公贵族子弟的亚历山大却因此有了建功立业的机会。1236年,年仅16岁的他出任诺夫哥罗德公爵,开始独立走上政治舞台。

诺夫哥罗德位于罗斯西北部,是一个实力较强的公国。陕西师范大学历史文化学院副教授周厚琴告诉《环球人物》记者,当时北欧和拜占庭帝国之间的贸易非常繁荣,出现了知名商路“从瓦良格到希腊之路”,诺夫哥罗德就在该商路的核心位置,从中获利颇丰,引起了各方势力的争夺。1240年,亚历山大迎来了外族的挑战。

诺夫哥罗德水路运输发达,境内有涅瓦河的支流,而涅瓦河直通波罗的海芬兰湾。这一年7月,瑞典人指挥船队驶入了涅瓦河,意图夺取涅瓦河河口及周边城市。此举一旦成功,可谓一箭三雕:既能扩大瑞典领土,又能控制贸易枢纽,还能削弱罗斯的东正教信仰,扩大天主教影响力。

据记载,志在必得的瑞典军首领给亚历山大带去口信:“如果你有勇气,就来和我战斗吧,因为我已经在这里,我要占领你的土地。”年轻的亚历山大则迅速决定:“回击!”

让瑞典人始料未及的是,亚历山大既没有向时任弗拉基米尔大公的父亲求援,也没有动员公国上下征集兵力。深知兵贵神速的他带着精锐部队立即启程,其他分队则在行军途中赶上并加入。

有关敌军的情报被陆续送到亚历山大手上:对方大约5000人,我方只有1400多人。面对敌众我寡的不利局面,亚历山大反复思量作战策略,一个计划在心中渐渐成形。

7月15日,在全体隐蔽行军的命令下,亚历山大的部队悄然抵达瑞典军驻地,战斗立即打响。关于作战情况,一种说法是,当天大雾弥漫,使得亚历山大能够充分利用主场作战的优势。他将部队分成步兵和骑兵两部,分头攻击岸边活动和留守营地的敌军。

毫无准备的瑞典军连连败退、伤亡惨重,3艘战船被击沉,200多名军官被俘虏。据《诺夫哥罗德第一编年史》记载,亚历山大本人与敌军首领展开了马背上的决斗。他挥舞着锋利的长矛在对方脸上“留下了印记”,最终大获全胜,也一战成名。

周厚琴对《环球人物》记者说,辉煌的战绩使亚历山大得到了“涅瓦王”(直译为“涅瓦河的”)的美誉。后来,这一称号逐渐演变成名字的一部分,所以他被人们称为亚历山大·涅夫斯基,而他的原名亚历山大·雅罗斯拉维奇则较少被人提起了。

冰湖战役

面对亚历山大的凯旋,诺夫哥罗德的大贵族们却另有算盘。他们担心亚历山大威望太高、大权集中,影响自身利益,便联手把亚历山大赶出了诺夫哥罗德。

然而,仅仅1年之后,他们又忙不迭地把亚历山大请了回来——原因很简单,条顿骑士团兵临城下了。

周厚琴介绍,条顿骑士团是十字军中的一个组织,其核心成员来自德意志,也被称为德意志骑士团,主要在波罗的海一带活动。1241年,条顿骑士团已攻陷诺夫哥罗德附近的普斯科夫等公国,并在普斯科夫及周边一带筑城置吏,不断侵扰诺夫哥罗德。

临危受命的亚历山大不计前嫌,立即组织多方联军展开抵抗。他势如破竹地收复了普斯科夫,又朝着波罗的海的方向继续突进,直捣条顿骑士团的领地。

1242年春天,双方主力在楚德湖相遇。楚德湖畔十分寒冷,湖面上是厚厚的冰层。在考察地形后,驻扎在楚德湖东岸的亚历山大决定把冰面作为战场,阻止敌人上岸。战斗于4月5日清晨打响,关于亚历山大的一本传记里做了细致描写:“当太阳升起的时候,敌对双方扭打在一起。战斗极为惨烈,遍地都是厮杀的声音,刀光剑影……”

条顿骑士团装备精良、人高马大,他们摆出楔形攻击阵势,很快突破联军防线的中部。联军步兵前仆后继,顽强抵抗。与此同时,亚历山大命令部署在侧翼的部队用弓箭攻击条顿骑士团,条顿骑士团只得回撤。

双方步兵主力随即展开贴身白刃战。几个小时后,紧咬牙关的亚历山大终于等来了决定性时刻——条顿骑士团孤军深入,全员来到冰面之上。亚历山大立即命令守候在两侧的军队合围,将腹背受敌的条顿骑士团一网打尽。

这就是俄罗斯历史上有名的楚德湖战役,又称冰湖战役。战斗结束后,亚历山大释放了大多数被俘骑士,并命令他们带话给骑士团的首领:“谁若带着剑来我们这里,必将死于剑下……”

亚历山大的名字因此“传遍了(罗斯的)所有土地”。有学者认为,楚德湖战役遏止了德意志骑士的东侵,保障了罗斯西部边境的长期安全,进而对俄罗斯民族国家的发展也产生了影响——此后近700年间,德意志人再也未能越过楚德湖。

一面旗帜

楚德湖战役后,亚历山大又辗转多地征战。不过,在面对强邻蒙古人建立的金帐汗国时,他相当务实地选择了合作策略。1252年,他接受金帐汗国的册封,成为弗拉基米尔和全罗斯大公,11年后去世。这期间,他也并未完全断绝与西方的关系,对发展贸易保持着积极的态度。

在动荡中度过了一生的亚历山大或许没想到,他的事迹会被后人反复传颂,并在数个危急时刻成为俄罗斯人的精神火把。

黑龙江大学俄罗斯语言文学与文化研究中心学者常艳告诉《环球人物》记者,大约在13世纪中后期,《亚历山大·涅夫斯基行传》问世。这本书没有明确的作者,但全面塑造了亚历山大英勇、智慧、虔诚的“圣徒君王”形象,其中不乏文学加工和神圣化渲染,影响颇为深远。1547年,东正教会追封亚历山大为圣徒,进一步奠定了他的宗教地位。

到了18世纪,彼得大帝在北方战争中击败瑞典,占领了涅瓦河河口。在新城圣彼得堡拔地而起的同时,彼得大帝下令修建亚历山大·涅夫斯基修道院,并将亚历山大的遗骸移到这里。“彼得大帝重视亚历山大,既是出于精神的传承,也潜在证明了他向西扩张的合法性。毕竟400多年前,亚历山大就是在涅瓦河畔击败了瑞典。”周厚琴说。

历史的车轮滚滚向前,进入20世纪,疯狂的法西斯德国让苏联人想到了亚历山大和他的另一场经典战役。1938年,蒙太奇理论奠基人之一、电影导演谢尔盖·爱森斯坦受命拍摄《亚历山大·涅夫斯基》,气势恢宏地重塑了亚历山大击退德意志侵略者的故事。片尾打出标语“谁胆敢侵犯俄罗斯,管教他片甲不留”,指向性已经非常明显。次年,在电影配乐的基础上,作曲家谢尔盖·普罗科菲耶夫创作了同名大型声乐作品,被公认为20世纪最重要的合唱作品之一。

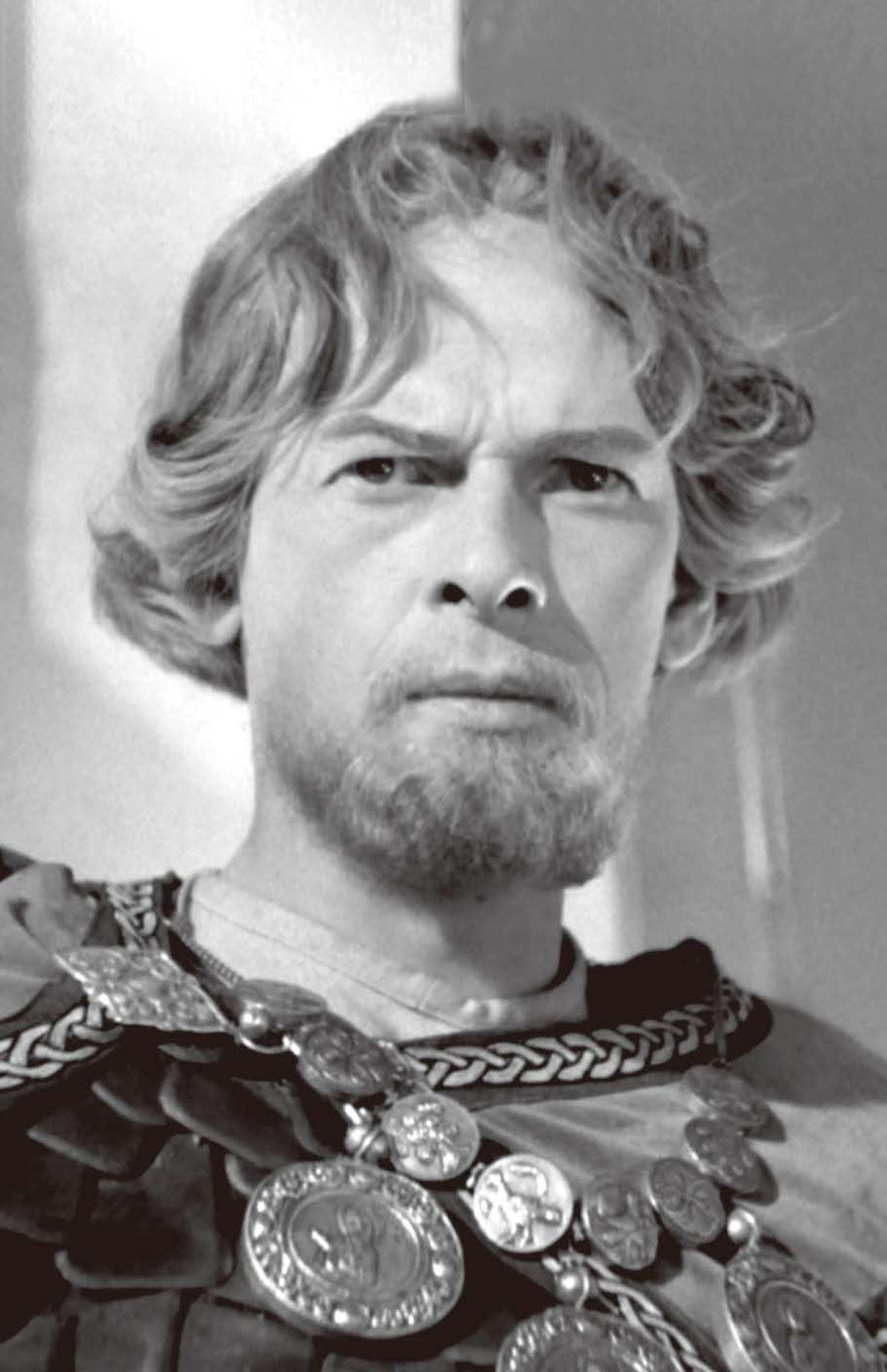

电影《亚历山大·涅夫斯基》剧照,图为尼古拉·切尔卡索夫饰演的亚历山大。

电影《亚历山大·涅夫斯基》剧照,图为战斗场景。

1942年夏天,取得了一系列胜利的德军士气大涨,开始向苏联腹地斯大林格勒推进。危急关头,斯大林严令“绝对不许后退一步”,并签署法令恢复亚历山大·涅夫斯基勋章(前身是沙俄女皇叶卡捷琳娜一世在1725年颁授的圣亚历山大·涅夫斯基帝国勋章)。同年11月,一位步兵旅营长获得了首枚勋章——在坦克的支援下,他指挥部队兵分三路,击退了德军一个团的进攻。

苏联时期的亚历山大·涅夫斯基勋章。

在周厚琴看来,亚历山大的民族英雄形象,正是沿着这些关键的历史节点得到了逐步强化。“尤其是在俄罗斯面临外部压力时,亚历山大往往被当作一面旗帜。”她提到,近年来,各国历史学界对亚历山大所处的年代进行了更多发掘和解读,有的观点就认为,罗斯与西方国家在波罗的海沿岸有着长期斗争,涅瓦河战役和楚德湖战役并没有在其中发挥决定性作用。但不管怎样,亚历山大在俄罗斯人心中的地位都是无与伦比的。

从“涅瓦王”“军事家”到“伟大的爱国者”“民族英雄”,亚历山大生前身后名望的变化,折射出俄罗斯一路走来的重重挑战。而亚历山大在斗争漩涡中的审时度势,在复杂关系中的力求独立自主,对今天的俄罗斯来说,依然尤为重要。

责任编辑:李佩蔺

责任编辑:李佩蔺声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错