前段时间,北京大学助理教授韦东奕再次在网络上爆火。同样是数学界,这两天,世界顶级数学家张益唐也得到了舆论的大量关注。

6月27日,世界顶级数学家张益唐全职加盟中山大学的消息在学术圈传播,随后,张益唐简历上“1992-08~1999-07,赛百味,打零工”的描述让这位数学家以一种传奇的色彩闯入公共视野,有网友表示,“人生路上果然没有坦途,数学大咖也免不了打零工”。

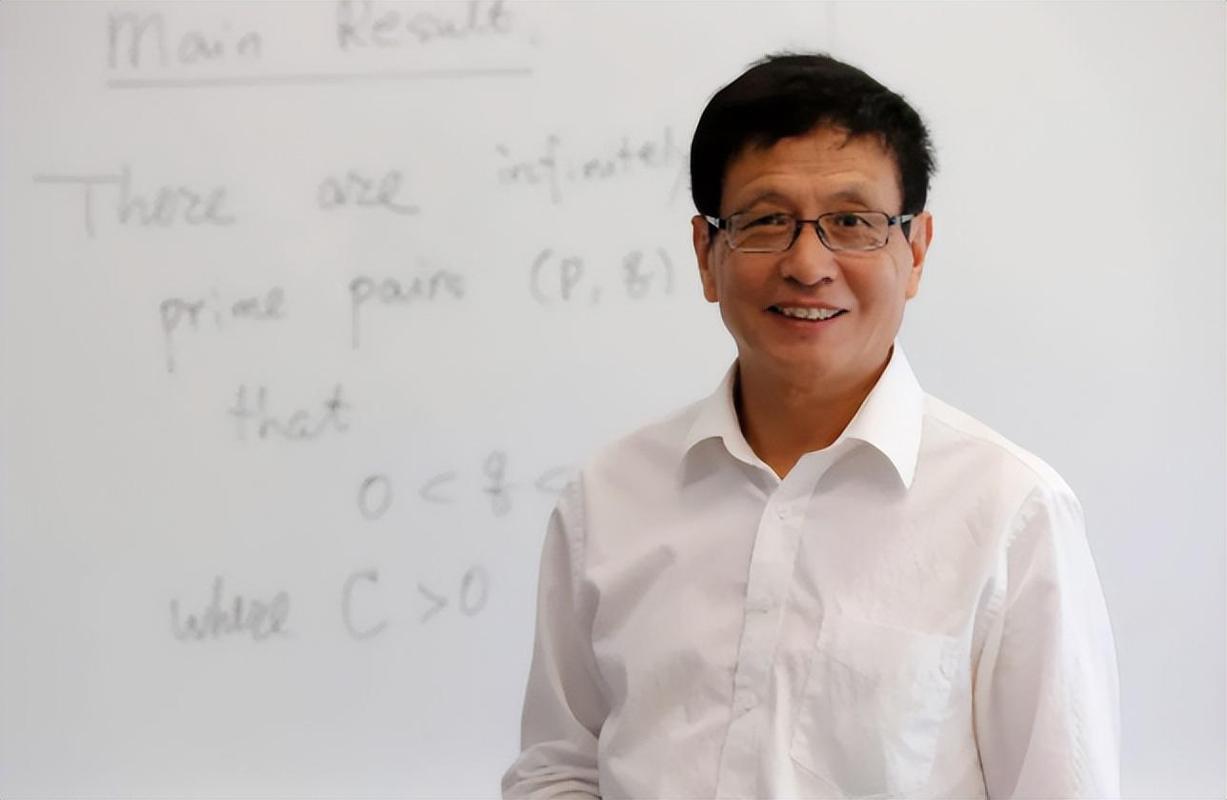

回顾张益唐的学术生涯,可谓蹇滞多年。他1992年毕业于普渡大学,历经7年拿到博士学位,却没有得到导师的推荐信,只能打零工维持生计。1999年,他在朋友的帮助下来到美国新罕布什尔大学担任临时讲师。14年后的2013年,他于58岁时在孪生素数猜想研究方面取得突破性进展,获得了多项国际大奖。张益唐曾用杜甫的“庾信平生最萧瑟,暮年诗赋动江关”来形容自己,说的正是其蛰伏半生的经历。

由此,韦东奕和张益唐,都被网友称为“扫地僧”,也都被冠以一种武侠式的想象。在互联网上,韦东奕是“一箪食,一瓢饮”的天才,他提着馒头和矿泉水的形象被解读为一种摈弃物欲的境界,张益唐的早期零工经历和中年获得的重大成就,则展现了一种“一朝亮剑”的传奇。这样的故事契合了大众对于“数学天才”的叙事期待,因而在互联网上引发了普遍的关注,以至于韦东奕遭到了“贴脸拍摄”“围堵跟拍”的困扰。

数学公式很难理解,但生活经历却可以提供另一种叙事模式。这是网络时代的认知偏好,流量也乐于为这样的故事添一把火。于是,关于数学、关于基础科研的专业问题便简化为一个个故事中的“标签”,沉在了流量之下。

其实,网络围观也可以更有意义,我们可以在听故事之外,将目光投向背后的科学议题。比如,做基础研究需要坐“冷板凳”已经是一种共识,那我们可以为这种“十年磨一剑”提供哪些更有力的支撑?如何才能更好地鼓励高校中青年教师、科研院所青年工作者沉下心来从事原创性、周期长的基础研究?再如,菲尔兹奖得主、华裔数学家丘成桐曾经多次提到,我们的数学研究还存在“原创性不足”“基础研究不牢”的问题,这些难题又该如何破解?

与“天才”和“传奇”的戏剧张力相比,这些关于科研生态的严肃思考或许是平淡的,但如果我们可以将当下的流量热潮转化为持续性的制度关注,这样的围观,就从消遣变成了推动进步的积极力量。

近几年,陆陆续续有学者在网络上成为流量的焦点,他们的故事也成为人们加工和演绎的模板。然而,科学的进步不只需要“天才”的推动,它更需要整个社会共同培育更加包容、更具活力的土壤,让每一个致力于科学研究的人都能充分成长。

责任编辑:李佩蔺

责任编辑:李佩蔺张益唐,韦东奕