年过七旬的北京大学中文系教授陈平原,近来频频和热词AI一起出现在公众视线中。

今年以来,他已发表《AI时代,文学如何教育》《人文学者:怎样与AI共舞》《AI时代的教育理念与方法》三篇长文,分别聚焦文学教育、人文学术与教育理念,直面人工智能对人文学科的剧烈冲击,也延续了他一以贯之的“与时代同行”的姿态。

“这三篇文章是我回应当下AI冲击的三个不同的思路和方法。”陈平原说,“任何一次大的科技变革,都会影响整个道德观念、社会制度以及文化学术。转变中的有些思考,将来回过头来看是很幼稚的,可是在当下,我们必须摸着石头过河,做力所能及的思考与表达,那样才有可能跟时代同行。”

与此同时,陈平原还参与了北京大学主办的“AI挑战下的人文学术”以及河南大学主办的“AI时代的人文教育”两个研讨会,并受北京大学出版社邀请,主编新书《AI时代的文学教育》,预计今夏出版。

拥有哲学社会科学一级教授、北大博雅讲席教授、北大现代中国人文研究所所长、河南大学近现代中国研究院院长、教育部“长江学者”特聘教授、中央文史研究馆馆员等多个身份,也曾担任北京大学中文系主任,对他来说,书房外的世界和书房内的学问同样重要,这或许正是他最近积极发声,探讨AI应对之道的原因。

从上世纪80年代的文化热潮到21世纪的技术激变,陈平原始终以人文学者的身份,屹立于时代前沿,回应现实,并以积极的思考直面时代挑战。

早在上个世纪90年代初,他就主张在从事学术研究的同时,保持一种人间情怀。“现代学术日趋精细,操作性越来越强,希望学者不要完全舍弃忧生忧世的学术动力,以及贯串在整个研究过程中的人文关怀。”此后的日子里,他一直秉持这样的态度,对社会和思想文化建设始终葆有一份热情。他的书房,不只是学术研究的场所,也是与时代对话的阵地。

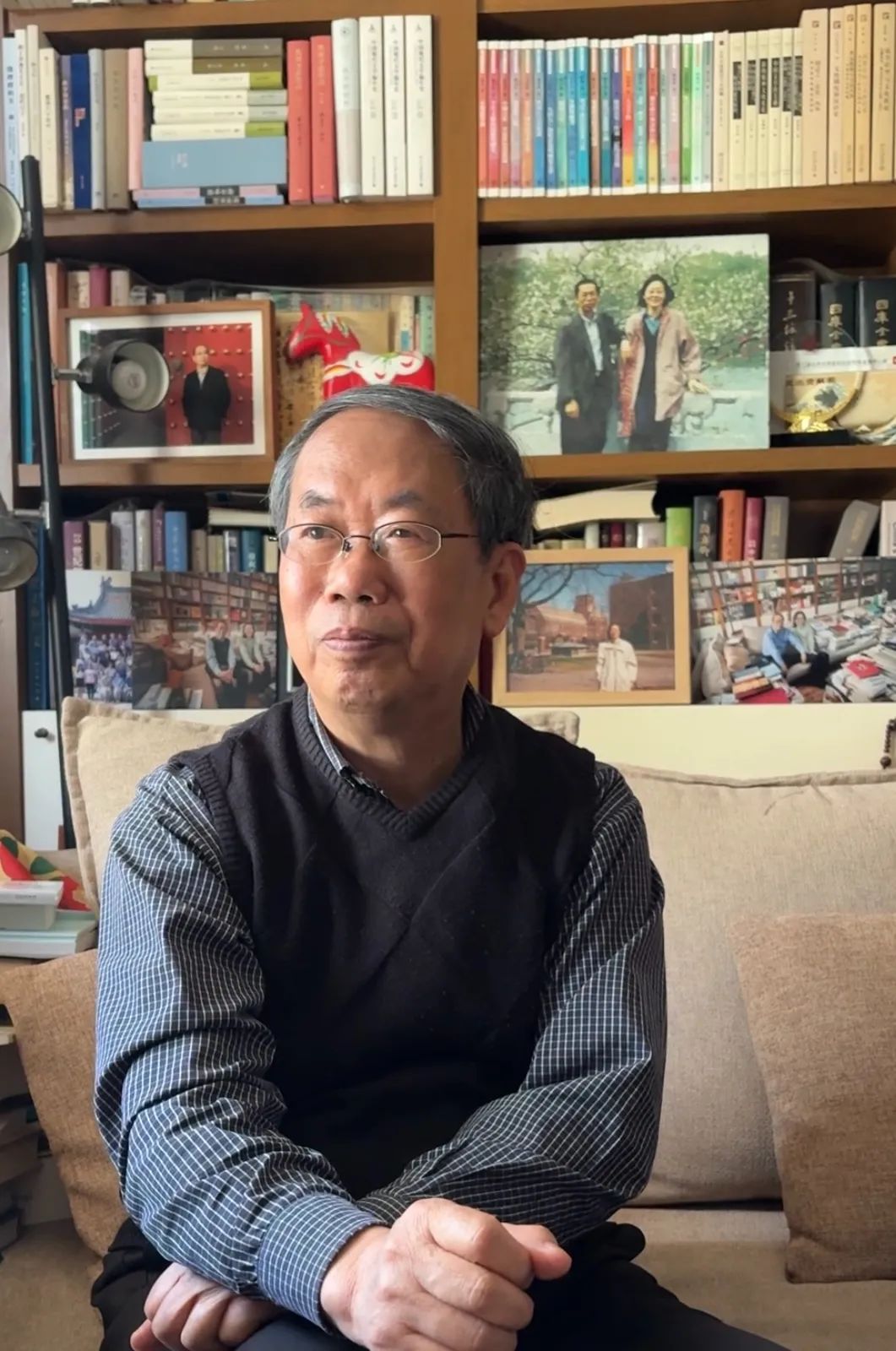

陈平原在家中接受本报记者专访。新华每日电讯记者刘梦妮摄

学术与人生合一

虽自谦是“闯入陌生领域”,陈平原对科技如何影响人文领域的关注其实由来已久。2000年,他就曾发文探讨互联网对人文学术的影响。近年来,他也数次参与科技论坛,与人工智能专家对话,“让他们了解我这样的人文学者是如何思考与表达的。”

对于新事物和前沿科技,陈平原一直有了解和参与的热情。他甚至在呼吁警惕碎片化阅读的同时,看到短视频的价值:“做近代思想文化研究的,大都知道严复与梁启超关于著述之文与报章之文的论争。当初的预想,报刊应时,报刊之文必定速朽,不可能传世的。可实际上,报刊文章在这一百年中发挥了巨大作用,也留下大量精品,比如梁启超的写作。”在陈平原看来,今天备受争议、正“野蛮生长”的短视频,某种意义上,就是一百年前的“报章之文”。若努力耕耘,也能有很好的收获。

无怪乎他的学生会认为:“陈老师哪怕已届古稀,仍是一位不折不扣,怀揣着理想和激情的‘新青年’。”

陈平原曾这样总结上世纪80年代中国知识分子的特征——独立的思考,强烈的社会责任感,超越学科背景的表述。

而他自己,一方面是“五四”研究者,与“五四”时的“新青年”精神上有着深切共鸣,“五四新文化运动,对我来说,既是历史,也是现实;既是学术,也是精神;既是潜心思索的对象,也是自我反省的镜子”。一方面深度参与上世纪80年代的文化热讨论,并始终保持着当年的理想和激情。

除自家的专业研究,前几年陈平原还出任暨南大学潮州文化研究院院长,去年被聘为潮州古城研究首席顾问,助力潮州古城申报“世界文化遗产”;今年,他主持的10卷本《潮学集成》即将问世。为了宣传家乡,他甚至参与央视“开讲啦”节目,讲“文学中的元宵节”,把潮州元素带进来,包括游甘蔗巷、吃鸭母捻、看英歌舞等。“节目播出后,家乡的领导告知,对当地旅游业大有帮助,大家都很开心。”

今年3月初,陈平原到重庆讲学,考察了位于重庆大学松林坡的国立中央大学遗址。让他伤心的是,“沿着略显荒废的小路,穿过水泥建造的大门,门额及对联上的字大半脱落,左边是铁丝围栏,透过围栏,可窥见若干栋颓败不堪的老屋,周边芳草萋萋,明显好长时间无人打理。”因此,他写下《松林坡应该有座纪念馆》,建议在松林坡上,为抗战时期“炸弹下长大的中央大学”立一块碑,建一座纪念馆。

文章传播很广,且得到迅速的回应。作为中央大学的重要继承者,南京大学校方先委托北大校方向陈平原道谢,几天后校长亲自率队赴重庆,敲定建设纪念馆事宜。

位于重庆大学松林坡的国立中央大学遗址(4月30日摄)。新华每日电讯记者刘梦妮摄

看似偶然的小事背后,蕴含着陈平原的“人间情怀”。除了一如既往的社会责任感,也有深厚的学养做支撑。比如他多年来对大学精神与大学历史的研究,以及对地方史及文化多样性的关注。

“对于人文学者来说,学问与人生完全可以合一。”陈平原曾表示,“两耳闻窗外事,一心读圣贤书,二者并行不悖,且互相促进,这是我的学术理想。”

“紧赶慢赶”

去年2月,陈平原从北京大学退休;9月受聘河南大学至善特聘教授,且出任河南大学近现代中国研究院院长。这一抉择,同样是出于“做事情”的考虑:“有的地方你去了没办法发挥作用,因为基础太差;有的地方你去不去人家都做得不错。之所以选择河南大学,是认定我能帮他们做点事情。”

而在北京大学,陈平原仍担任现代中国人文研究所所长,还继续指导8名博士生,“估计三年后才能全部毕业”。

陈平原和夏晓虹的家。新华每日电讯记者姜锦铭摄

陈平原的忙碌,让人联想到他常用的“紧赶慢赶”这个词。“我们这一代人起步低,有机会上大学以后,就一直有种紧迫感。”

他谈及乐黛云的一段广为流传的话,是这种“紧迫感”的最好注脚:“看乐老师履历,50岁才真正上路,而后一路狂奔,几乎没有停下来喘气或歇脚的念头。出道很晚,那是时代的缘故,个人做不了主;可一旦有了机会,就狠狠地抓住,而且再也不肯撒手。”

这段话似乎也在描述陈平原自己。1969年,初中毕业的陈平原无法继续升学,只能带着奶奶和两个弟弟一起回到老家,在一个离潮州城十多公里的小山村生活了8年多。在这期间,他种过地,当过民办教师,还念了两年高中,直到恢复高考后考入中山大学中文系。

陈平原曾询问与他同龄的文史学者王德威,1978年春天他在做什么,“马上就知道差距,我好不容易上大学,他已经去美国读博士了”。

“上大学那年我24岁,现在已经是硕士毕业的年龄。”陈平原感叹:“因为前面荒废太多,我养成一个习惯,有机会就赶快做。”

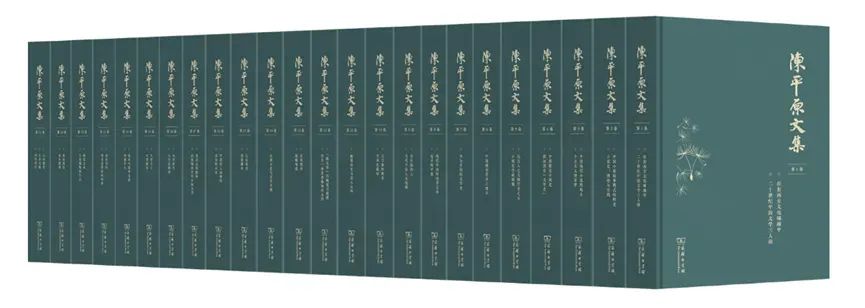

这样的“紧赶慢赶”,让陈平原在40年学术生涯中,著作等身,研究领域广阔。退休这年,商务印书馆推出24卷《陈平原文集》,即便经过陈平原自己“删繁就简”,也仍有学术著作与文化随笔44种,涉及小说史、学术史、散文史、教育、城市文化、图像、声音等领域。

“当初对于是否70岁出版文集,我很是犹豫,深怕读者误解,以为到此止步。后来想清楚了,是否继续前行,主要看自己的意志与定力。自信学术上还有发展空间,不想设限,也不定太高的目标,这样脚步更为从容些。”在去年3月的《陈平原文集》出版暨现代中国人文学术研讨会上,陈平原这样说。

至今,他仍在前行。

“要不是你们今天来采访,我不会清理这些。”采访当天,陈平原拿出提前梳理好的两张A4纸,上面列满了他退休一年多来主持和参加的学术会议、演讲以及刊发的文章。

“做事情,尽可能认真做,做一件是一件。出去演讲或在学术会议上发言,很多人觉得无所谓,随便谈谈,但我努力把它们做成像样的事情。”对感兴趣的话题,哪怕只是在一场普通学术会议上简短发言,他也不会敷衍了事,每每将发言内容拓展深化,写成论文或随笔。

为了“紧赶慢赶”做学问,陈平原和妻子夏晓虹一直保持着规律的生活。“我们俩身体都不算好,从年轻的时候,就知道自己本钱很有限,不敢随意挥洒,所以生活比较规律”。他们一般晚上12点前睡觉,早上七八点起来,陈平原中午还会睡半个小时午觉。“做学问,尤其是人文学者,不是短期突击能够完成的,需要持之以恒,长期努力。因此,身体本钱很重要。”

父亲与恩师

走进陈平原和夏晓虹的家,没有人不被那顶天立地的书墙,以及已经漫溢出书架、几乎无处不在的书所震撼。餐桌上、沙发上、茶几上甚至部分地板上都堆着书与各类学术资料。陈平原将沙发上的几摞书抱到地上,才勉强腾挪出一小块区域让大家坐下。

陈平原和夏晓虹的家。新华每日电讯记者王京雪摄

前段时间,这间书房在网络上火了起来,视频《“坐拥书城”,这对北大著名学术伉俪决定将一生藏书捐给首图》被上千万观众观看,无数人被满屋的书以及陈平原、夏晓虹二人言谈举止间的儒雅与温和深深打动。

如今,第一批的30多箱书已经收拾出来运至首都图书馆,但家里的书还丝毫看不出减少的迹象。“能够把书捐给公共图书馆,让它们保留下来,对一个学者来说,是幸福的事情。”

首都图书馆计划打造“陈夏书房”,将陈平原和夏晓虹的藏书做成一个展示案例。“再过50年、100年,人们来到首都图书馆的陈夏书房,就能了解20世纪的中国读书人是怎么生活的,包括他们的阅读思考,他们的家庭环境等。”陈平原说。因此,“陈夏书房”里除了藏书,还会有他们的手稿、书信、字画等。

尽管将“捐书”视为一种幸福,但在联系采访时,记者却被“约法三章”不谈这事。这也能看出陈平原的个性,虽然秉持“学者的人间情怀”,但对自己成为新闻热点却始终保持警惕。

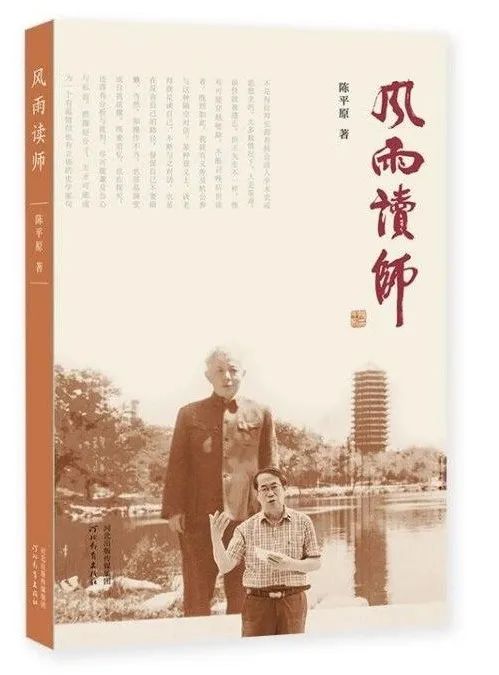

陈平原希望被更多人关注到的,是他的恩师王瑶。对陈平原来说,退休第一年做的最重要的事,是完成了一系列王瑶先生的纪念活动。在那个火爆全网的视频中,他也特别介绍了为老师写的新书《风雨读师》。

“这是过去一年我做的最得意的事。”陈平原退休这年,正是他的博士导师、中国现代文学学科奠基人王瑶先生诞辰110周年。一年多来,他组织了王瑶先生学术研讨会,完成回忆随笔集《风雨读师》,和学生合作编著《王瑶画传》,推动河北教育出版社重刊《王瑶全集》、北京大学出版社重刊“王瑶著作系列”。

去年5月、6月、9月,在陈平原的推动下,中国现代文学馆、北京大学校史馆、山西大学分别举办了三场各具特色的王瑶学术文献展。办展览除了学识、见解与精力,还需要经费,且不是小数目。陈平原下了决心,即使自己掏钱也要做。好在文献展计划一提出,便得到相关单位及众多学者的鼎力支持。

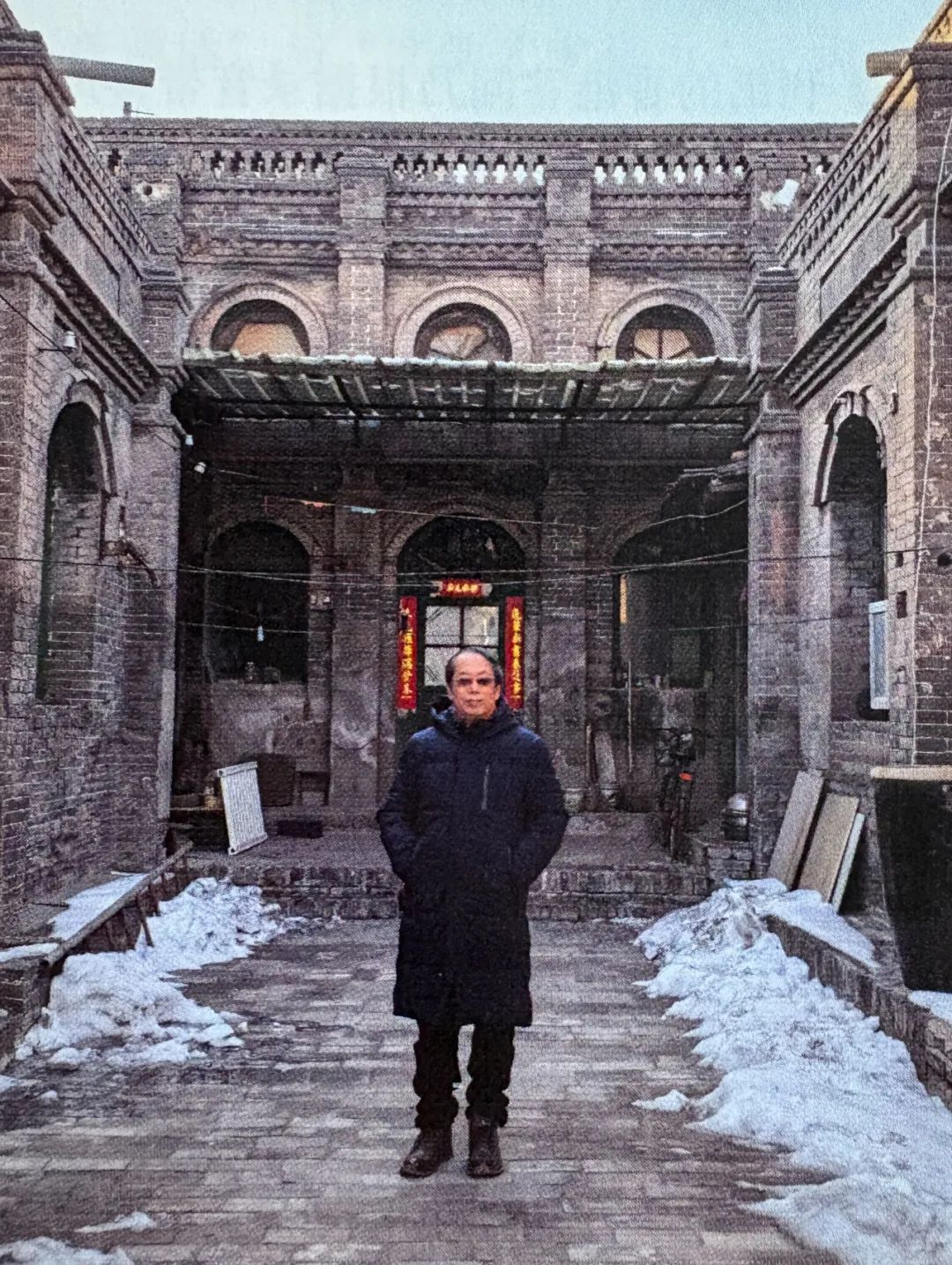

陈平原还专门到王瑶的家乡山西省平遥县道备村,走访了老师出生的屋子、儿时玩耍的小院、上小学的关帝庙。他把对老师的怀念融入笔下的文字、行动的身影,以及脚下的道路。

陈平原在山西平遥郭家巷王瑶先生老宅。图源《风雨读师》

细究王瑶先生对自己的影响,陈平原觉得需要从自己的父亲说起:“王瑶先生和我的父亲从未谋面,但两人都对我走上学术道路起了决定性影响。”“我之所以走上这不算辉煌的学术之路,全靠他们二位的诱导和鼓励。”

陈平原的父亲陈北是广东汕头农校的语文老师,母亲陈礼坚也做过中学语文老师。“父亲的藏书充实了我颇为艰难的8年知青生活,同时也规定了我日后学术的发展方向。这一点我也是很晚才意识到的。”

冥冥之中,这些书似乎已经注定了陈平原的求师问学路。

在乡下期间,陈平原自学了游国恩、王起、季镇淮等主编的《中国文学史》、王瑶的《中国新文学史稿》和黄海章的《中国文学批评简史》。那时,没人能够想到,这些书的作者们后来大都先后成了陈平原的老师。

陈平原决定报考王瑶的博士研究生时,还从父亲的藏书中找到几乎全部王瑶的早年著作。“父亲只是一个中专语文教师,且长期生活在远离城市的大山脚下,居然收藏那么多文学史著作,实在出人意料。”

1984年9月,陈平原进入北京大学中文系攻读博士学位,1989年12月,王瑶先生去世。回忆跟随王先生读书的那些年,陈平原觉得自己最大的收获并非具体知识的传授,“先生从没正儿八经地给我讲过课,而是古今中外经史子集‘神聊’,谈学问也谈人生。”

王瑶习惯夜里工作,早上休息,陈平原一般下午三四点钟前往王瑶家中请教。“先生随手抓过一个话题,就能海阔天空侃侃而谈,得意处自己也哈哈大笑起来。像放风筝一样,话题漫天游荡,可线始终掌握在手中,随时可以收回来。”

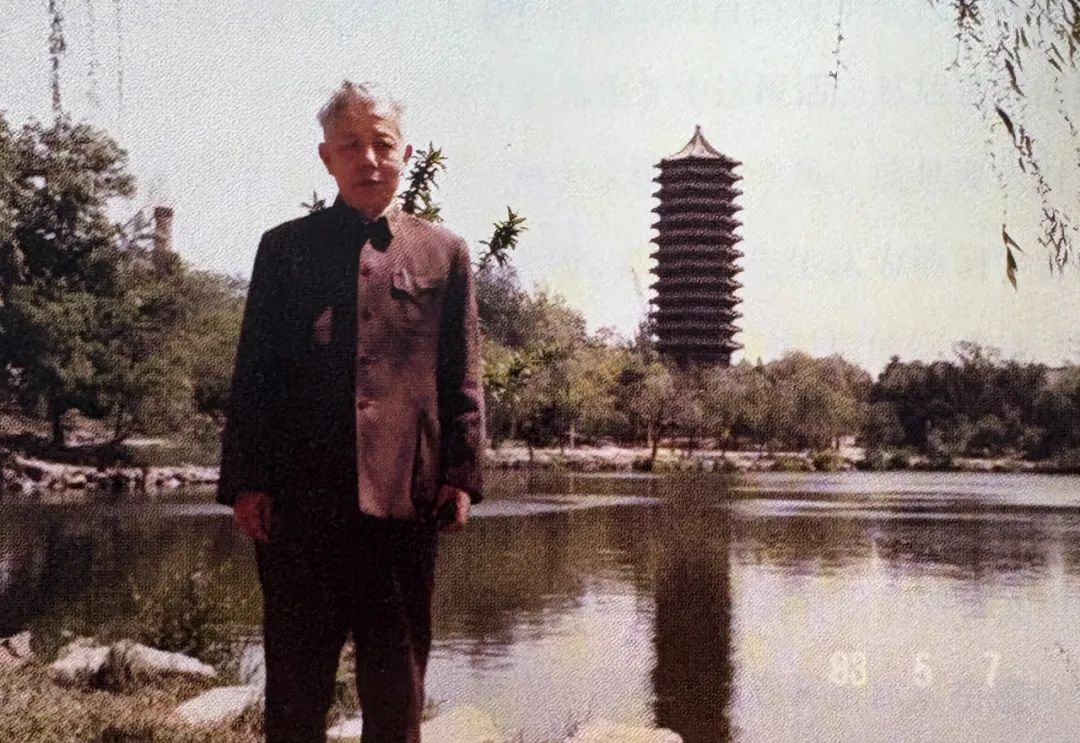

王瑶先生在未名湖畔。图源《风雨读师》

“沉得住气”与“传薪”

怀念老师的同时,陈平原还看到了王瑶在学术上的遗憾:“以王瑶先生的才华,本可在学术上做出更大的贡献。”

师生两代人的风雨人生,不同的学术生命,让陈平原对于时代与个人的关系有着深刻理解。“大的时势、大的运势,或者说大气候,你只能撞上,靠运气。你刚好生活在这个时代,其思考与作为,与生活在另一个时代,是完全不一样的。”

陈平原始终铭记老师的教诲:“大环境你是左右不了的,小环境则可以自己营造”,因此,“首先要自己沉得住气”。

陈平原无疑是“沉得住气”的。

困居乡下,看不到出路的岁月,他用阅读充盈自己的生命。

高考制度恢复,考入中山大学,作文《大治之年气象新》登上了《人民日报》。

1985年,与钱理群、黄子平合作,发表《论“二十世纪中国文学”》,并在《读书》上连载《“二十世纪中国文学”三人谈》,由此在学术界崭露头角。

1987年获文学博士学位,留校任教,是《光明日报》上介绍的四位“学有所成的新一代中国博士”之一。博士论文《中国小说叙事模式的转变》多次再版、外译并获奖。

到了上世纪90年代,他也没有停下前行的脚步——与友人合作创办《学人》集刊、《文学史》集刊,发表《在政治与学术之间——论胡适的学术取向》《章太炎与中国私学传统》等专业论文。1999年,他创建了北京大学二十世纪中国文化研究中心,提出要“研究艰难中崛起的‘二十世纪中国’,希望在重铸‘民族魂’以及积极参与当代中国的精神及文化建设方面,发挥更大的作用”。

进入21世纪,他的研究领域不断扩展,但每一次“移步”背后,都有内在的理论支撑,因而都有丰硕的成果。

几年前,陈平原在一次演讲中称:“几十年风云变幻,位于风口时不盲目起飞,处于低潮时也能守住底线,这或许是我唯一值得自夸的长处。”

陈平原对老师的怀念与他对学生的爱护是一体的。“你知道一个人到了退休的时候会想些什么?我会想到我和我的学生,我和我的老师,突然间感觉到承上启下的重要性。”陈平原说,“40年前我刚到北京的时候,王先生70岁,我来跟他念书。去年我也70岁了,我会思考在今天的条件下,如何面对学生,怎样尽可能帮助他/她们,这就是传薪。”

他这样解释“传薪”:“我们都是历史的中间物,都曾在历史上发挥过作用,但随着时间推移,个人的能力越来越小,声音越来越弱,好在年轻一辈起来了。所以,要有大的历史定位,满天星辰,不能只考虑个体存在。”

他将王瑶、他自己以及他的学生看作跋涉在学术道路上的一个整体。多年前,他在北大中文系开学典礼的演讲中说:“记得临毕业时,王瑶先生这样开导我:今天我们是师生,好像距离很大,可两百年后,谁还记得这些?都是20世纪中国学者,都在同一个舞台上表演。想想也是,诸位今天念文学史、学术史,百年风云,弹指一挥间。在这个意义上,你我既是师生,也是同学,说不定还是竞争对手。作为师生、同学兼竞争对手,我能说的就是:在叩问学术探讨真理的道路上,需要勇气,需要真诚,也需要毅力。祝大家尽力而为,不要轻易败下阵来。”

访谈录

“也许有一天,‘边角料’会成为新的学术重心”

来源:5月23日《新华每日电讯》

作者:新华每日电讯记者姜锦铭 王京雪 刘梦妮

理想的状态

草地周刊:感觉您退休之后更忙了。

陈平原:文科教授都是这样,不像有的学科需要实验室什么的。如果身体好的话,文科教授退休后继续工作,没有问题,而且比以前更自由。我这两年还是一个过渡的状态,希望之后调整到比较好的阅读和写作状态。

草地周刊:比较好的状态是怎样的呢?

陈平原:悠闲自在地读自己喜欢的书,并非为了研究而阅读,那是比较幸福的。做学问的人,好多时候是围绕研究和写作,而不是纯粹个人兴趣来阅读。我说要调整到比较好的状态,那就是读自己喜欢的书,写自己想写的文章,不再考虑发表与否以及别人如何评价。自由自在,心无旁骛,那才是理想的“读书”。

草地周刊:是您常常提到的“为己之学”?

陈平原:是的。

草地周刊:退休一年多做了很多事情,您是怎么分配精力和时间的?

陈平原:你没看我的记事本子,密密麻麻的。昨天还跟夏晓虹说,从一开始进入学界,我就知道自己的起步低,有一种紧迫感。如此自我意识,好处是一直往前赶,缺点则是不够从容。

草地周刊:您提到您跟夏老师身体底子都不是非常强健,但看做事的劲头,让人感觉精力很旺盛。

陈平原:知道自己的长处,更知道自己的弱点,较好地使用本来就不太多的本钱,这其实是一种能力,一种智慧。

“运气是大时代给你的”

草地周刊:您在农村的经历,对后来的研究有什么影响?

陈平原:我们这一代人在乡下的经历,影响当然很深,包含一些无法弥补的缺憾。比如我上大学时的年纪,你们硕士都毕业了。比起受过良好学术训练的人,我们这一代人,我指的是77、78级大学生,普遍学术上有短板,但我们对理想的执着、对社会的洞察、对人生的领悟,也不无长处。还有就是养成一些生活习惯,比如“紧赶慢赶”。因为知道自己的不足,机会来了,一定要狠狠地、紧紧地抓住,我们没有那么多可以随意挥洒的时间以及不断试错的机会。

学生发现我在好几篇文章里用了“紧赶慢赶”这个词,也感叹我整体的生活节奏很快,从走路,到吃饭,到阅读,到写作,到同时做好几件事,能自如切换。

草地周刊:一路走来,您的学术之路得益于什么?

陈平原:个人努力当然是有的,可说实话,最关键的还是整个大时代。我的导师王瑶先生说,大环境你是左右不了的,小环境可以自己营造。大的时运、大的气候,你只能撞上,无法强求。

回过头来想,我其实挺幸运的。1977年恢复高考,一直在乡下“晴耕雨读”的我,终于有机会考出来了。否则,就是另外一种生活。

我曾经说过,这几十年社会大转型,犹如火车不断拐弯,每拐一道弯,都甩下一批人。能够坚持下来,走到今天,一半是个人努力,一半是运气,运气是大时代给你的。

“一代人有一代人的学术”

草地周刊:作为学者,感觉您很好地平衡了书房内的学术研究与书房外的社会关注。

陈平原:有的人沉潜把玩,在书斋里做纯粹的学问,很可敬;有的人热心公益,成为社会活动家,也挺好的。我大概是鱼与熊掌都要,两边平衡得不错,没有舍弃学者的本色,又对社会比较关心。过去说“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,我说其实不对,“读圣贤书”必须“闻窗外事”,那样才能真正读好。没有对世事以及人生、人性的洞察体悟,很难做出第一流的学问。

从上世纪90年代起,我有一个基本思路——学在民间。对于人文学者来说,学术的希望、学术的根基、学术的未来,在民间。从孔夫子起,中国几千年的传统都是如此。

草地周刊:但要做到这点其实不容易,您对此有什么建议?

陈平原:每个人情况不一样,我很庆幸自己走过的路。比如,一毕业就留在北大教书,又刚好碰上思想解放和社会转型的好时机。我和钱理群、黄子平1985年做“二十世纪中国文学三人谈”,那年我才31岁,还是博士生,就因为这些文章“名扬天下”,实在是运气好。刚好在大家关注的点上,说了几句有意思且有分量的话,你的成绩就被放大了,很快得到学界的认可。

现在可不一样,我的学生们读到博士毕业、博士后出站、甚至当了教授,也有很好的研究成果,但不可能有我们当初那样的社会关注度。

草地周刊:现在学术的关注点在哪里,人文学科的内容相对固定,再有新的开掘和发现难度很大吧。

陈平原:其实,一代人有一代人的学术,重点、难点、焦点不一样。不是你没做出成绩,而是这个时代的聚光灯打在别的地方。就像两三年前,人文学者一般不会想到AI会那么被关注。但是,你不能因为追逐热点,就轻易放弃自己的努力方向。每个专业都有自己关心的话题,包括疆域、方法与可能性等,即便不是显学,无法引起专业以外的人关注,也应该努力往前走。也许有一天,时来运转,此前被人忽略的那些“边角料”,突然间大放光彩,会成为新的学术重心。

学术伉俪

草地周刊:您和夏老师这满屋子书都是怎么来的?

陈平原:我们双方的父母都是读书人,会有一些书籍。不过,目前藏书主要还是我们两个人工作以后陆续购入的。此外,还有很多师友以及出版社的赠送。

这次捐书,夏老师说朋友的书先别拿走,因为不少我们还没翻阅。这些书都会送走,只是希望先稍微抚摸与翻阅,否则对不起赠书的朋友,这种心情,相信大家都能理解。至于有人问,你每本书都读吗?那是不可能的事情。

草地周刊:对于藏书您有什么建议吗?

陈平原:知识的传播会越来越依赖电子书、数据库等,所以,你要是想藏书的话,一般的书不必多藏,就藏那些有特殊意义的,比如跟自己的生命有独特关联的。以后的纸质书,越来越多是为了收藏,为了把玩,为了审美,而不是纯粹的阅读。纯粹阅读的话,你家里空间再大也放不下。而且,还有一个问题,藏书太多了,你经常会找不到想看的书。

草地周刊:您和夏老师作为学术伉俪,在学术上如何互相补充互相激发?

陈平原:我们两人专业比较接近,虽然她在古代文学教研室,我在现代文学教研室,但都关注晚清,研究领域有重叠的部分,也经常一起外出开会。学术上有交叉,但研究及写作还是各做各的,题目不一样,风格也不一样。

说到互相帮助,有时候她读到相关资料,会告诉我,我也一样。我们知道对方在研究什么,会有一些资料的提醒,观点的切磋,阅读的分享。还有,我们互为对方的第一读者,会互相提醒,减少一些不必要的失误。

草地周刊:夏老师最近在关注什么。

陈平原:一个是增订版《〈饮冰室合集〉集外文》的编校,这个已经完成,很快就由北大出版社刊行。另外就是重编《古文新观(版刻对照本)》。初版一册,现在做成三册,初、中、高三个不同层次。文章难度不一,注释详略有别,让读者一个个台阶逐渐往上走,这样学起来更方便,也更有趣。选文及各家小传我写,注释则由夏老师负责。别人可能觉得不难,因好多是名篇;但夏老师做事认真,虽是普及读物,也都用心用力。校注太详细没必要,太简略也不好,好多注解,她可是斟酌再三,一步不敢放松。因近期不断外出,还要收拾书房,略为耽搁了,但无论如何会在年内完成。

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡陈平原