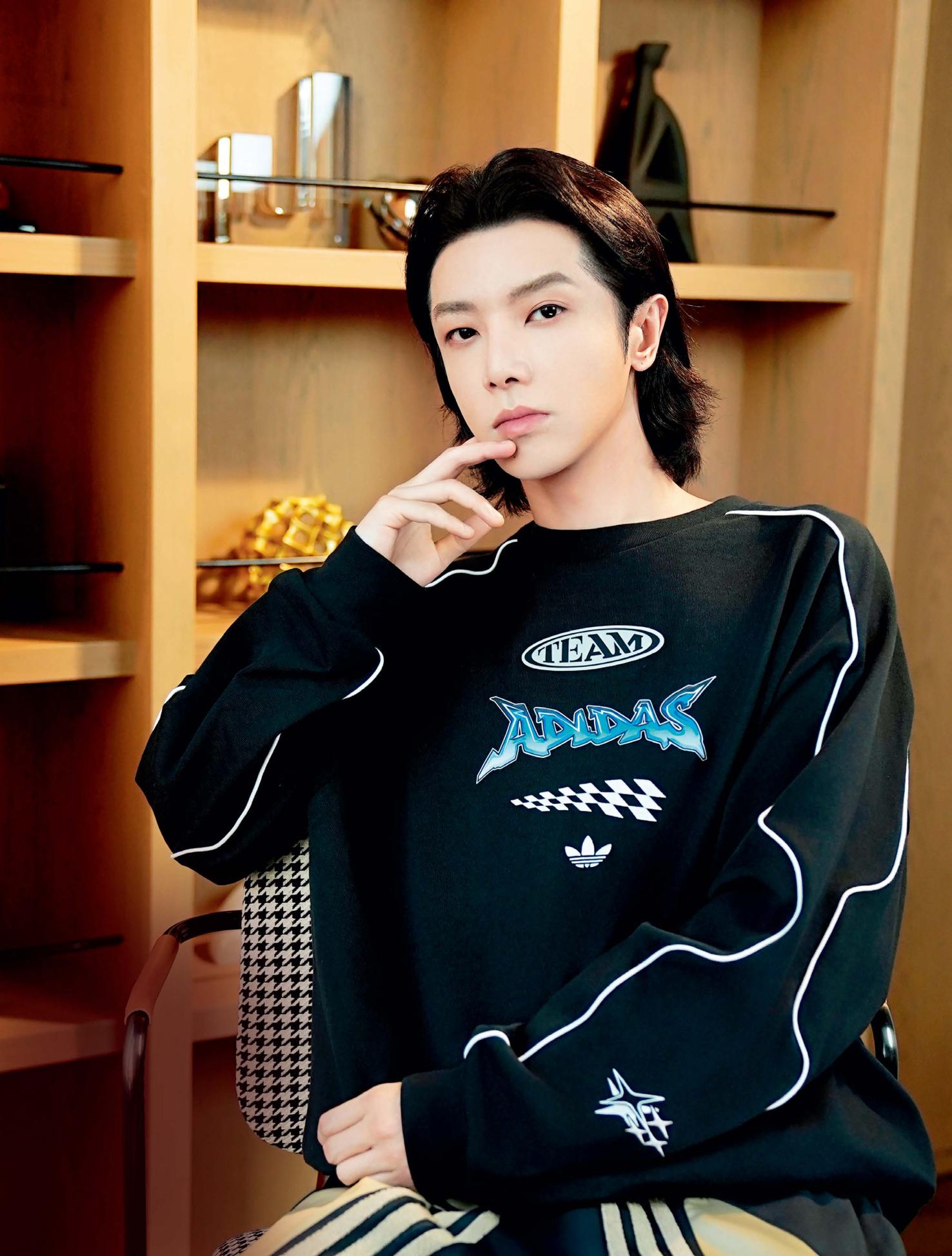

2025年4月,华晨宇在西安接受《环球人物》记者采访。(王乒乓/摄)

华晨宇,1990年生于湖北十堰。毕业于武汉音乐学院,出道至今共发行6张专辑,并打造个人演唱会IP“火星演唱会”。

如果不是看过华晨宇的现场舞台,很难想象眼前这个人蕴藏着如此大的能量。

4月的西安,乍暖还寒,华晨宇悄然走进采访间,轻声地跟《环球人物》记者打了个招呼:“您好。”寒暄过后,采访开始,他的声音平稳、低沉,反倒是手势更加丰富,“三部曲”“第一次”“一个人”……但凡碰到数字相关的表达,他的手指就会不由自主地比划起来。

几个小时后,记者身处华晨宇的演唱会现场。他从螺旋升降台上缓缓降落,歌曲《虚幻与现实》的交响和他高亢的嗓音瞬间点燃了歌迷的热情。镜头扫过他演唱时的眼神,环视全场,充满自信和故事感。

演员袁弘和华晨宇是多年好友,形容华晨宇“像山上的隐士”,不善交际、不善言语,可以独自闭关创作长达百天。然而到了舞台上,他又成了另一个样子。“他私下里做不到的外放型,通过音乐完全表达了。”音乐人山河说。

台上台下,是华晨宇的两面一体。就像12年前,在唱歌比赛的海选现场,他支支吾吾地自我介绍,一脸不知所措,然而当他弹起琴、吟唱起无字旋律,那份爆发力感染了所有评委。

他为自己设置了一个“奇点”:看似幽深静默,可一旦被音乐点燃,就能爆发出整个宇宙。

欢迎回家

2018年,华晨宇28岁,出道刚满5年,在北京鸟巢连开两场个人演唱会——他也成为在鸟巢开唱的最年轻的歌手,纪录保持至今。7年过去,他仍清晰记得那个夜晚,演唱会结束后坐车回酒店,兴奋之余又有一点迷茫:“我已经把演唱会开到鸟巢了,接下来还要做些什么呢?”

之后3年,华晨宇把自己分成了3部分。一部分在郊野,潜心闭关,回归生活,每天喝茶、放空、弹吉他,这些生活日常最后化为创作灵感,完成个人第四张专辑《新世界NEWWORLD》;一部分在舞台,奔波于各大综艺和晚会现场等,还拿下了《歌手·当打之年》的歌王;最后一部分则在会议室,其中最重要的课题之一就是“如何升级演唱会”。

2020年,华晨宇拿下《歌手·当打之年》节目的歌王。

“一般定演唱会新方向的时候,开会是最久的,一天一夜地开。”华晨宇对《环球人物》记者说,“讨论主题、内容,然后再结合落实到歌曲和对应的舞美画面。”

在这些会议上,他一改往日沉默个性,滔滔不绝地表达,“我自己的想法能占到百分之八九十”。他是一个画面先行的人,根本不用等到彩排,脑海里就已经把唱歌时的场景、肢体和表情想象出来了。

想象的起点源自一句话:欢迎回家。这是每次演唱会华晨宇跟歌迷说的第一句话。2013年,他吟唱着“火星文”一样的《无字歌》在比赛中脱颖而出,被许多人称为“火星弟弟”,他的歌迷也被统称为“火星人”。“所以我常觉得火星很像我们的家园,脱离了地球来到了另一个空间,大家在这里可以放下所有烦恼。”11年前第一次开个人演唱会,主题名字想了又想,最后他还是决定就叫“火星演唱会”。

2025年2月27日,华晨宇为演唱会排练。

“我也一直在想,怎么才能让大家看演唱会就像真的回家一样。”华晨宇说。

一定要坐着看演唱会吗?一定要在晚上开演唱会吗?华晨宇决定打破常规。2021年,他把演唱会搬到户外,策划了从早到晚的演出——他称之为“乐园模式”。乐园里,有音乐、饮食、玩乐设施、装置艺术,观众可以随意走动,跟着音乐欢跳摇摆,就像参加音乐节一般,无拘无束。

一次直播时,华晨宇和歌迷聊到原创歌曲《走,一起去看日出吧》,有人提到:要是我们真能一起看日出该多好。“我觉得这个想法好浪漫,所有人为了一场日出奔赴。”去年,这个想法真的实现了。在山东烟台,华晨宇举办了日出演唱会,凌晨3点开唱,唱到太阳升起,他和数万人共同见证了海上日出。

“这应该是我一生中最难忘的回忆了,有一种极度忘我的感觉。”华晨宇说,“我站在台上,是第一个看到日出的人,唱到一半就情不自禁喊了出来:看呐,太阳出来了!”

“那一刻,我觉得全身有使不完的力气。”华晨宇说。

在第三视角自我剖析

过去一年,除了日常工作,华晨宇还忙着一件事——找乐器。他试过用西方交响乐演奏东方歌曲,也试过用传统民乐展现当代流行,“今年我希望将两者做一个融合,探索音乐创新的边界”。中国的古筝、箫、琵琶,西方的风笛、哨笛、班卓琴,都被华晨宇融合到歌曲里。西安演唱会上,随着一首《降临》响起,东西方乐器奏出了恢弘的气势,“有一种华山论剑的感觉”。

2025年3月8日,“2025华晨宇火星演唱会”福州站,舞台上融合了琵琶表演。

对华晨宇来说,做音乐有时像写日记,专辑和演唱会都记录下自己不同阶段的状态和感悟;有时又像升级打怪,每一次都要呈现出全新的东西。在《歌手2018》节目中,汪峰说华晨宇身上最难得的就是“他一直忠于自己的想法”,“很多年轻歌手会选择紧跟潮流,但这不像技术是可以不断学的,态度是学不来的”。

华晨宇给自己迄今为止的音乐创作划分了3个阶段。“第一个阶段是前3张专辑,我觉得自己处在摸索中,有一种天不怕地不怕的感觉,大胆地去玩、去研究;第二个阶段是第四、第五张专辑,开始思考人生、思考人性;第三个阶段就是现在,会更站在一个宏观的角度去看自己。”

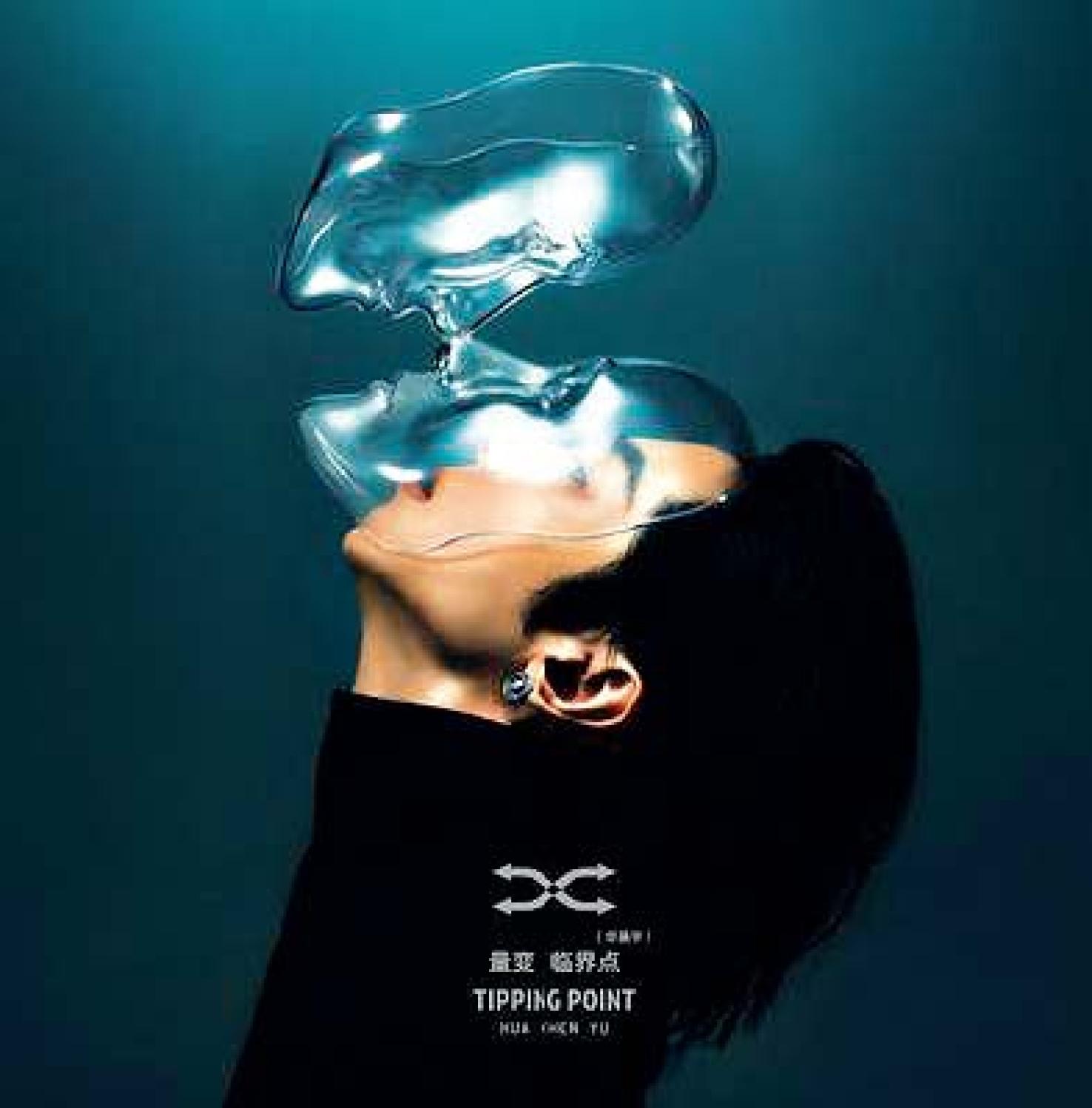

提及第三阶段的自我思考,华晨宇突然变得羞涩起来:“你别笑我啊,这两年我一直在思考一个很大的话题,就是所谓的世界的真理。”有时,他会突然想到一些哲学问题,就关起门来看书、查资料,“然后用自己的逻辑来整理这些资料”。他思考时间的本质,写出了《忒修斯的船》,“遗留潮汐的钟摆,更换灵魂,再装载”;他也跳出华晨宇的身份看自己,写出了《人之爱》,“你爱我很完整,还是那具分身”。这些歌被收录进今年发行的专辑《量变临界点》中。

“可以说,现在是我人生的一个新阶段。”华晨宇说,“我会站在第三视角自我剖析,剖析跟我产生关系的所有人物和事件,然后去找一切的原因。”

不和过去过不去

在专辑《量变临界点》中,有一首歌名为《不重逢》,“这是写给命运的一首歌,同时也是写给挣扎在过去和未来的我自己,也写给每一个人”。提到这首歌的创作初衷,华晨宇用了一个词——接受。他说:“和过去的自己永不重逢,其实就是接受了自己,不要跟过去过不去。”

专辑《量变临界点》的封面。

他的确有过不去的阶段。小时候,他与父亲一起生活。父亲经常不在家,晚上一个人时华晨宇就会把玩具都放在床上,才有一点安全感;他鲜少得到肯定,哪怕考试第一名父亲也只是淡淡一句“知道了”;他总是一个人在家看着墙壁发呆,听着电视里的音乐开始了创作启蒙……2013年参加比赛,他唱了一首《亲爱的小孩》,中间独白时他说:“我从小到大都没有离开过家,我却觉得家离我很远。”

在那个阶段,“孤僻”是许多人对华晨宇的认知。他是学校里神出鬼没的音乐鬼才,总是悄无声息地走进教室坐到最后一排,经常把自己关在琴房里待一整天;比赛时,他是因害怕群体生活、高强度节奏而差点退赛的怪选手,面对镜头时刻觉得压抑;出道以后,除了工作他都宅在家中,租着郊外的老房子,沉浸在自己的世界里。

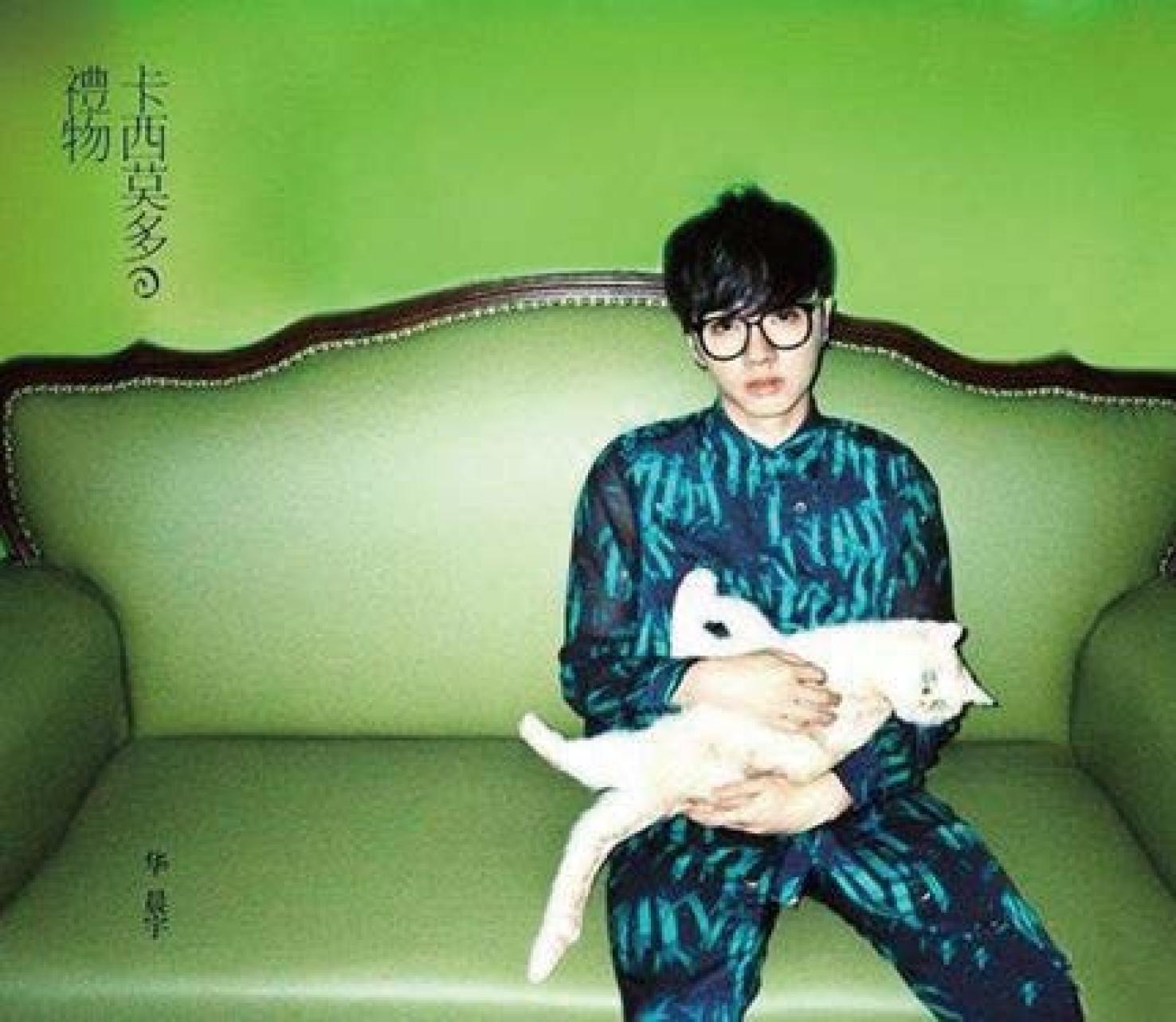

华晨宇的第一张专辑名为《卡西莫多的礼物》。卡西莫多,是《巴黎圣母院》中的钟楼怪人,怪异却内心纯真。华晨宇喜欢这种格格不入的设定,这也是他在二十几岁时的心境写照。

《卡西莫多的礼物》的封面。

他并不能具体确认自己究竟是何时开始与过去“不重逢”的。也许是在行业里沉浸久了、有安全感了,也许是过了30岁,视角更开阔了。他渐渐开始走出孤岛,会走上街头观察行人,走进小酒馆喝上一杯;会在节目中交到朋友,在生活里与陌生人聊天。

他的创作也发生了一些改变。过去,他觉得音乐是纯粹的自我表达,并不在意别人看法;可如今,他同样希望自己的歌能给别人带去一些温暖。

“我从一个学生到做歌手十几年,经历了各种事情,也会有不同的生活状态。我会想到社会上肯定也有很多人也在经历这些,我希望能写一首歌,一边帮助跟我有一样状态的人,一边帮助自己。”他对记者说,“我也很需要阳光温暖我——因为我渴求它,所以我知道它应该是什么样子的。”

过去,他是一颗孤独的火星,唱着自己的故事;如今,火星渐渐折射出温暖的光,照亮了听歌的人,也照亮了自己。

《环球人物》2025全年杂志订阅↑↑↑

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧华晨宇,演唱会