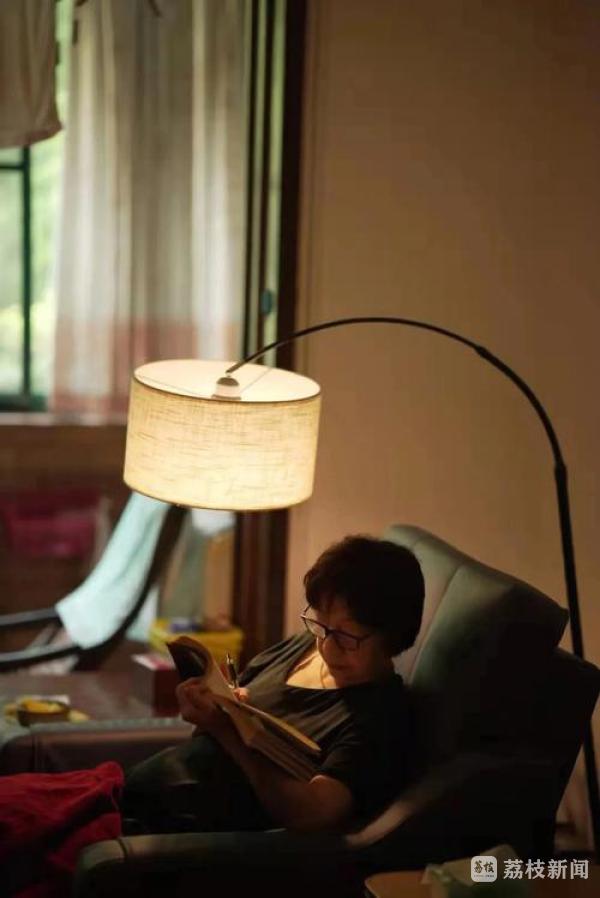

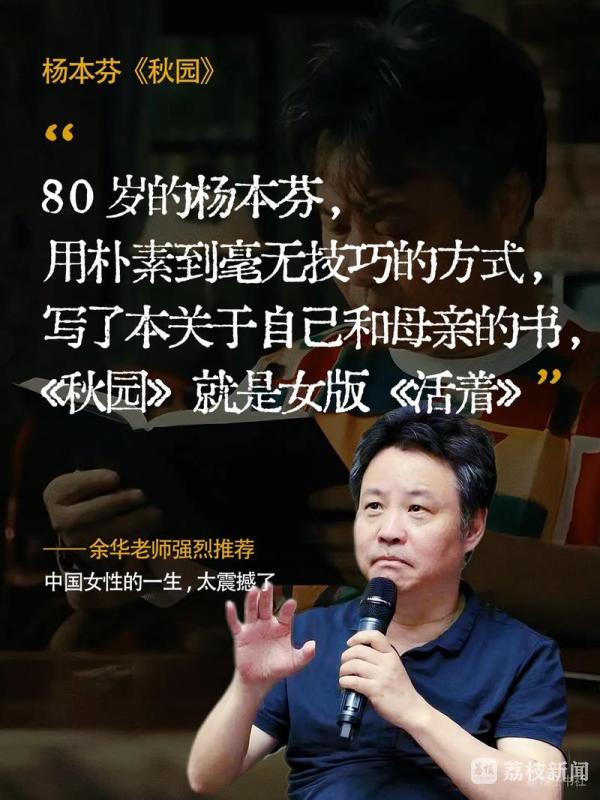

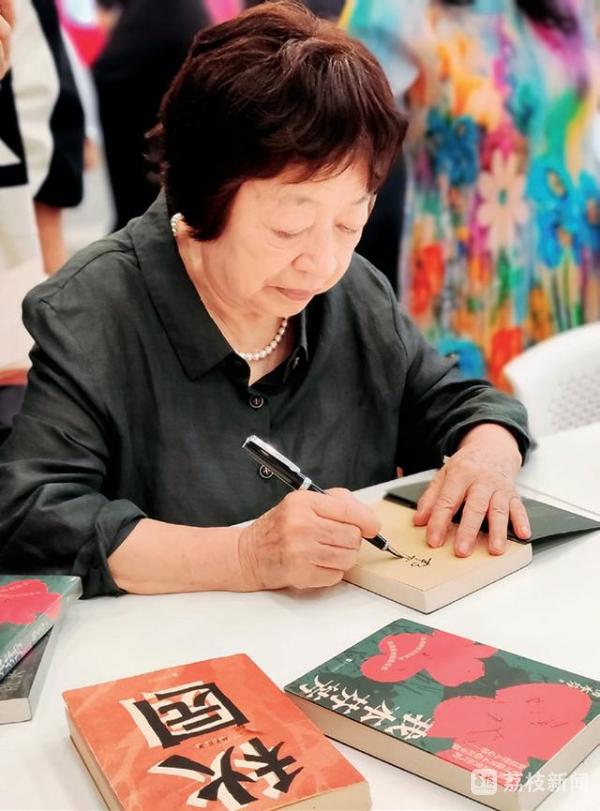

从南京女儿家厨房的灶台边起步,用布满皱纹的手在稿纸上耕耘出《秋园》《浮木》《我本芬芳》"女性三重奏",杨本芬以素人作家身份横空出世,用质朴文字为沉默女性立传。今年母亲节,这位年逾八旬的"厨房作家"接受荔枝新闻中心记者专访,坦言"母亲不是终生职业",更以"坨坨扁担"自喻韧性人生,其关于母职与自我、苦难与光明的思考,为当代女性困境提供独特注解。

这是一颗露珠的记忆,微笑、脆弱,但在破灭之前,那也是闪耀着晶亮光芒。

——杨本芬

1940年生于湖南湘阴的杨本芬,幼年丧父,17岁下放农村,后成汽车运输公司职员,60岁因母亲离世提笔写作,80岁出版处女作《秋园》。在南京女儿家厨房边炒菜边写作,用买菜间隙记录20万字家族史,其作品豆瓣评分均超8.5,被读者称为"平民史诗"。

母亲不是一份终生职业

记者:“您如何理解‘母亲’这一身份在家庭与社会中的角色?在母亲节这一天,您最想对天下母亲说的一句话是什么?”

杨本芬说:“多数家庭中,母亲承担了照顾者的角色。孩子幼小的时候,没有人照顾就存活不下来,因此在家庭中母亲就格外重要了。母亲花在家庭中的时间特别多,因此一个家庭的氛围常常是由母亲决定的。母亲像一个家庭的粘合剂,把家庭成员联系在一起。”

对社会来说,每一个孩子都不光是家庭的孩子,还是社会的孩子。一位母亲养育好一个孩子,就是培养了一名良好的社会成员,那意味着她对社会、对人类做出了贡献。

最想对天下母亲说的话是:母亲不是一份终生职业,当孩子们长大以后,让他们去走他们的路,把自己还给自己。

我和她都是坨坨扁担

记者:“您在南京女儿家厨房写作时,灶台边的抽油烟机声、汤锅的咕嘟声是否成为创作的背景音?这些日常琐碎如何融入文字的温度?”

杨本芬觉得:“日常琐事是我生活的重要部分。我只会写跟日常有关的文字,它们不是背景音,而是我写作的主旋律。不是‘日常琐碎如何融入文字的温度’,倒是文字如果脱离了日常生活、普通人的生活,温度又从何而来?”

记者:“您在60岁开始写作的契机是母亲去世,这种‘用笔赶路’的创作是否是对母爱的另一种延续?母亲的精神如何影响了您的文字?”

杨本芬说:“我终生感谢母亲在家境非常艰难的情况下让我出去考学校,这样我才变成一个识文断字的人,晚年才可能写作。书写母亲,更多是作为女儿的反哺吧。不过写的时候没有想过这些,就是想把一些刻骨铭心的事情记录下来。母亲的精神,一个是她自己一生都爱读点什么,八十多岁了还跟我讨论金庸,这种对精神生活的需求在我身上有延续。第二就是她的韧性,家乡俗话说‘坨坨扁担耐得挑’,意思是陈旧老竹做的扁担,哪怕弯曲了也不容易折断。我和她都是坨坨扁担。”

杨本芬与母亲合影

记者:“您笔下的母亲形象(如《秋园》中的梁秋芳)与当代母亲有何共通与差异?您认为今天的母亲面临哪些新的挑战?”

杨本芬表示:“人类的差异性很大,当代母亲也是各种各样的,所以只能粗浅地对比一下:共通性,都是母亲,都具有母性的本能。差异,一是秋园那代女性主要面临生计问题,选择很少,当代母亲选择的余裕就大多了;二是秋园毕竟是读《女儿经》启蒙的,身上有很深的传统文化烙印,当代母亲受现代观念影响肯定更大,会更自由更自主。”

记者:“《我本芬芳》中惠才的婚姻困境引发许多女性共鸣,您如何看待母亲身份与自我之间的张力?当代女性应如何在家庭责任与个人追求间寻找平衡?”

杨本芬告诉记者:“我们那代人很少会意识到‘自我’。就我而言,即便已经出版了《秋园》,也没把自己看成作家,依然把照顾家庭看作第一职责。当代女性如何在家庭责任与个人追求间寻找平衡,没有办法笼统地回答这个问题,每个人都有不同的际遇,需要自己做出选择,最终承担起自己的命运。”

【写作是怕忘记很多事

记者:“从60岁到85岁,您笔耕不辍,甚至在脚痛中坚持写作。是什么支撑您持续创作?您如何看待“年龄”对作家的影响?”

杨本芬说:“我就是有点喜欢写。”

记者:“您曾说‘写作是怕忘记很多事情’,在书写母亲、乡亲与自己的故事时,您如何选择记忆的切口?哪些细节是您最想保留的?”

杨本芬认为:“我选择那些像烙印一样刻印在脑海中的事情来写。我写下的细节都是我想保留的。”

我从未编织生活,我只写所见与听闻的生活

记者:“您的作品被称为‘女性三重奏’(《秋园》《浮木》《我本芬芳》),您如何看待女性视角在历史书写中的价值?您认为女性作家应如何为沉默者发声?”

杨本芬说:“我写的时候从没想到‘女性视角’。我自己是女的,又只会写真实,自然而然就是女性视角了。世界由男性和女性组成,女性的情感世界,另一个性别恐怕很难感同身受,来自女性的书写毫无疑问是必要的和有价值的。如果人类文明与历史的长河中缺乏了女性书写,那是不可想象的。为自己发声,写自己切身的东西,真诚一点,这就是在为沉默者发声。因为在那之前,你自己也是沉默的一员。”

记者:“《豆子芝麻茶》中,您聚焦秦老太、湘君、冬莲的婚姻,这些故事是否源于您身边人的真实经历?您希望通过这些故事传递怎样的女性力量?”

杨本芬说:“是。有读者曾质疑秦老太的故事,认为我把悲惨的事堆叠在一个人身上了,有堆砌苦难,刻意赚取眼泪之嫌。殊不知我甚至没有采用鲁迅先生的创作方法——‘杂取种种,合成一个’,我写一个人,就是这个人的故事。如果那故事沉重得让人窒息,不是因为我的堆叠,而是个体生命的遭际就是如此。我从未编织生活,我只写所见与听闻的生活。”

记者:“您曾说“面对真实的勇气”是写作的特点,这种“真实”是否包含对人性弱点的直面?您如何看待读者将书中人物与自身经历对号入座的现象?”

杨本芬坦言:“我一开始写东西,我二女儿——她也是作家——就对我说,如果没有勇气面对真实,就不如不要写。我赞同。我觉得自己确实蛮有勇气的。每本书都有自己的命运。我的任务是把故事写出来,出版之后它的命运就不是我能掌控的。”

责任编辑:李佩蔺

责任编辑:李佩蔺杨本芬