2006年获得“国际安徒生大奖”后,石琴娥在家中接受媒体采访。

人物简介:

石琴娥,1936年出生于上海,中国社会科学院外国文学研究所北欧文学专家。2006年获得“国际安徒生大奖”,2010年获得“丹麦国旗勋章”。著有《北欧文学史》等,译著有《埃达》《尼尔斯骑鹅历险记》《安徒生童话与故事全集》等。2025年,《安徒生童话与故事全集》全新再版。

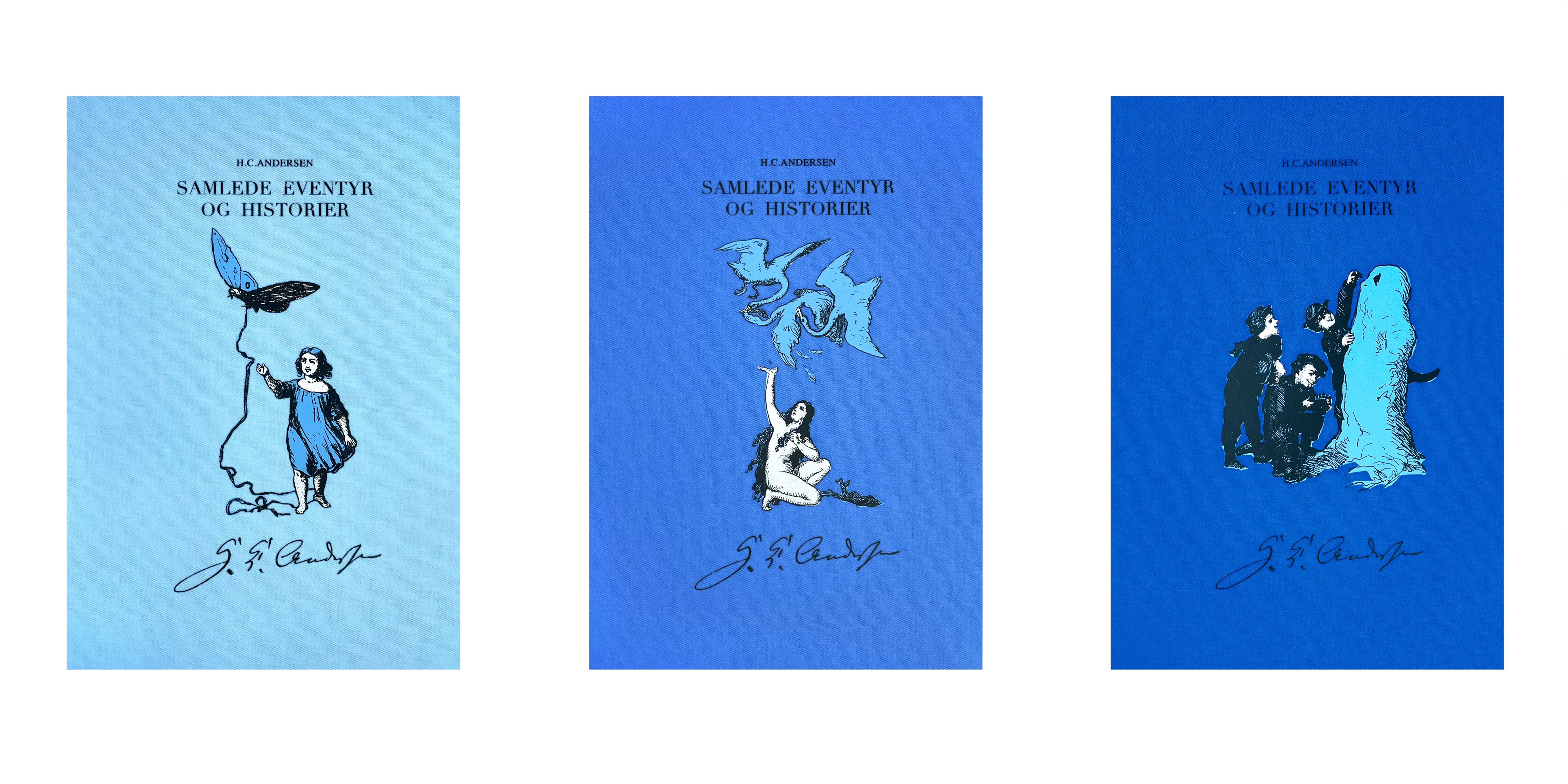

石琴娥翻译的《安徒生童话与故事全集》今年全新出版。

1998年,正在中国驻冰岛大使馆借调工作的石琴娥退休了,返回中国。行李箱里的私人物品很简单,唯独一沓格子纸被里三层外三层地裹起来——那是她翻译了6年还未完成的《安徒生童话与故事全集》。

接下来的5年,这沓纸越来越厚,直到写满了1000多页,石琴娥总算“完成任务”。后来,凭借《安徒生童话与故事全集》,她先后获得了“国际安徒生大奖”和丹麦女王颁发的“丹麦国旗勋章”。今年,在安徒生诞辰220周年、逝世150周年以及中丹建交75周年之际,这部全集再版,她专门写了一篇长长的导读,细细讲述自己眼中的安徒生。

初夏的北京,石琴娥在《环球人物》记者的提问下,再一次陷入回忆,讲起了安徒生。她已年近90岁了,说起话来像是在讲述童话,时而欢快、时而沉静。“安徒生喜欢旅行,希望有朝一日能到中国旅游。他的夙愿没有实现,可他的童话却穿越千山万水,来到他生前向往的文明古国。”

合于童心

为什么安徒生能成为许多中国儿童认识的第一位外国作家?石琴娥告诉《环球人物》记者,这要从五四运动说起。

在封建社会,儿童的文学需求长期被忽视。用周作人的话说,儿童要么被当作“缩小的成人”,被灌输一些“圣经贤传”;要么被看作“完全的小人”,“一笔抹杀,不去理他”。

五四运动前后,伴随着对个体的“人”的发现,现代意义上的儿童文学开始在中国萌芽。“文化先锋们将目光投向全世界,注意到了为孩子写故事的安徒生,便将其引介到中国。”石琴娥说。

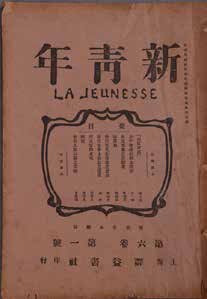

当时的中国,掀起了一股“安徒生热”。鲁迅与弟弟周作人都喜爱安徒生,尤其是周作人,自称“中国的安党”。早在1913年,周作人就发表《丹麦诗人安兑尔然传》,详细介绍了“安兑尔然”,也就是安徒生的生平和创作经历,指出安徒生童话“以小儿之目观察万物,而以诗人之笔写之,故美妙自然,可称神品”。1919年,《新青年》第六卷第一期刊登了他译的《卖火柴的女儿》,引起很大反响。

1919年,《新青年》第6卷第1期刊登了周作人翻译的《卖火柴的女儿》。

当时,有的译者还难以摆脱旧式伦理的窠臼,删改了安徒生童话中有违旧道德标准的情节,周作人还写文批判。在他看来,“野蛮的思想”正是安徒生童话的一大特色——有的故事“事颇荒恶”,却“天真曼烂,合于童心”。郑振铎评价,周作人“使安徒生被中国人清楚地认识”,“安徒生的作品也陆续地有人译了”。

我国第一部白话文的《安徒生童话集》单行本发表于1924年,由著名教育家、作家赵景深翻译。1925年,恰逢安徒生逝世50周年,郑振铎主编的《小说月报》连续推出两期“安徒生号”专刊,梳理了71篇译作和15篇研究论文,成为安徒生童话中国传播史上第一篇全面综合的史料综述。

“五四运动之后,安徒生童话就成了中国儿童文学长期遵守的艺术典范。”石琴娥说。

石琴娥的童年,也有安徒生的陪伴。“20世纪40年代,战火纷飞,小孩子能读的书很少,儿童文学读物就更少。”她至今还记得,最触动自己的是《卖火柴的小女孩》。故事最后,小女孩蹲在墙根边死去,这悲惨的场景让她想起上海街头的景象——有好几次,她在上学路上看到草席盖着的逝者。“有的是乞丐,有的是孩童,就那样在饥寒交迫中失去生命,甚至没有家人将他们安葬。”

在石琴娥看来,安徒生的很多童话作品带有现实主义色彩和悲剧性。“对于社会的假、丑、恶,安徒生进行无情地鞭挞;对于饱经磨难的穷苦人,安徒生又满含同情。我想,这是他能赢得一代代中国读者的重要原因。”她说。

半路结缘

从五四运动时期到20世纪末,国内一直有安徒生童话的译本出版。“除了汉语版,还有少数民族语言译本,林林总总加起来有上百种。其中,叶君健先生是中国第一位把安徒生童话全集介绍给读者的作家,对安徒生童话在中国的传播作出了巨大贡献。”石琴娥说。

和安徒生一样,叶君健出身于贫寒之家,凭借赤诚执着走上文学之路。1958年,他出版了中国第一部《安徒生童话全集》。在他的眼中,安徒生童话是“充满了哲理、人道主义精神和爱的伟大的文学名著”。

石琴娥受邀翻译安徒生童话,大约是在1992年底。“童年的我做梦也不会想到,长大后能与安徒生结缘。”

20世纪50年代,她到北京外国语学院(今北京外国语大学)学英语,毕业后被分配到外交部翻译队和中国驻瑞典大使馆工作。1980年,她被调入中国社会科学院外国文学研究所,研究北欧文学。学习丹麦文时,她已55岁。

20世纪80年代,石琴娥到丹麦欧登塞安徒生故居参观,拍下安徒生父亲做鞋匠时的工作台。

那是1991年,她以访问教授的身份去丹麦,参加了哥本哈根大学丹麦语夏季训练班。同班同学大多是年轻人,只有她是“妈妈辈”。好在丹麦文和瑞典文有相通之处,她的瑞典文功底扎实,每晚又请房东“补课”,最后顺利通过考试。

在翻译安徒生童话之前,石琴娥注意到,国内多数译本是从英文、日文版转译的。“我想,一定要把安徒生童话原汁原味地翻译成中文。”

她做的第一件事,是写信给丹麦皇家图书馆的朋友,找到1992年出版的《安徒生童话》权威纪念版。安徒生生前写过200余篇童话和故事,这本纪念版中有157篇作品,其中156篇是他生前亲自审定出版的。

此前,石琴娥翻译过一些文学作品,积累了一些经验。有些古典名作,一个句子长达五六行甚至大半页纸。相较而言,安徒生童话的遣词造句朴素自然,句子不长,更好理解。不过,要翻译得精彩出色,也不容易。

“译文要掌握好分寸,要通俗易懂,不能咬文嚼字、老气横秋,也不能咿咿呀呀、过于幼稚。此外,还须充分考虑中文的语言习惯和文化背景。翻译期间,还是吃了不少苦头,有些看似简单的词语要反复推敲。”石琴娥说。

比如,有一处原文写作“小旅行”和“大旅行”,中文没有这种说法。翻译成“短途旅行”和“长途旅行”,又不够口语化。她思来想去,最后处理成:“我们一起出去旅行了一趟,走得并不远,想要再作一次更远的旅行。”就像跟孩子们讲故事一样,容易理解。

还有最著名的童话之一《小美人鱼》的标题,丹麦文直译过来是“小海妇”。叶君健翻译成“海的女儿”,有的则翻译成“小人鱼”。

20世纪80年代,石琴娥在丹麦小美人鱼雕像旁。

石琴娥认为,“海的女儿”虽稍走偏锋,仍中规中矩且富有诗意。“小人鱼”就不那么准确,海洋里的人鱼,灰灰胖胖、体型庞大,与美人鱼的形象相去甚远。“比较了不同语言的译本后,我还是翻译成了‘小美人鱼’,这样形象和语义都跟原文较为符合。”

照亮心灵

100多万字的译文,石琴娥断断续续翻译了10余年。那会儿没有电脑,都是趴在稿纸上“爬格子”。先打草稿再誊抄,不小心抄错了就得重写。要是反复改了几次,可能会把稿纸弄破,只能全部再抄一遍。

“寄出完稿的那天,我真是太高兴了!1000多页纸,厚厚的一大摞,对我们译者来说,就像自己的孩子一样。”石琴娥回忆。2005年,《安徒生童话与故事全集》出版,恰逢安徒生诞辰200周年,这部译作成为丹麦认可的安徒生庆典指定版本。

安徒生童话版本众多,一有新译本难免被比较。一天,编辑转交给石琴娥一封信,说是扬州读者董先生特意写给她的。信上写道:“请阅后转至石琴娥女士,使她知晓在千里之外还有一位老翁,以其精卫填海般的千金之心,在捍卫着人世间的一点正气。”

石琴娥这才知道,董先生看到上海一家媒体批评她的翻译,为她鸣不平。批评文章认为,新版的部分翻译颠覆了读者心中的固有形象,读起来别扭。文中举了一个例子,其他版本大多译成“光荣的荆棘路”“通向荣誉的荆棘路”,石琴娥则译成了“荆棘丛生的通向荣誉之路”。

“这件事,我之前从来没有公开说过,但是它对我影响很大。”一位读者能够站出来支持自己,让石琴娥非常感动。后来,她到扬州拜访董先生,看到他的书架时简直“惊呆了”——上面陈列着各种版本的《安徒生童话与故事全集》!董先生是做地质工作的,看起来是“和文学毫不相干的人”,但他仔细阅读、比较了每一版安徒生童话。

2006年,石琴娥因《安徒生童话与故事全集》获得“国际安徒生大奖”。那一年,正上初二的外孙女陪她前往安徒生的故乡欧登塞领奖。在颁奖仪式前一晚的晚宴上,外孙女现场朗读了一段石琴娥的译文,赢得热烈掌声。

前些年,为了庆祝即将到来的安徒生诞辰220周年,上海译文出版社的编辑找到石琴娥,希望再版这套全集。石琴娥便决定重新修订一遍,累计做了130多处细节上的修改。如今,这套全新的译作已面世,颇受欢迎。

从安徒生发表第一本童话故事集到今天,近200年过去了。当下的我们,还需要安徒生吗?

听到这个问题,石琴娥说起现在刚5岁的小曾孙女。“她2岁多时,我给她讲完《皇帝的新衣》,问她,听懂了吗?她说,听懂了,皇帝没穿衣服!这或许可以说明安徒生童话的生命力。”

石琴娥认为,不管社会发展到何时,人类都需要阅读。在保持童心和增强想象力方面,童话起着不容忽视的作用。安徒生之为安徒生,就是因为他用童话故事照亮了孩子们的心灵,他的不朽也正在于此。

“当然,任何作品的不朽和永存只能是相对的。安徒生童话引起的思想和情感共鸣或许会愈来愈少,这是时代使然。但不同时代的人,会读出不一样的安徒生。他的有些作品将代代相传,就像挂在夜空中的星星,发出明亮而美丽的光芒,在天际闪烁着,照耀着我们。”(环球人物记者 冯群星/编辑 许陈静 陈娟 /编审 吕鸿)

(更多有关安徒生的故事请见将于5月16日出版的《环球人物》总第541期)

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧石琴娥