中国之声特别策划《先生》,向以德性滋养风气的大师致敬、为他们的成就与修为留痕。今天(2日)播出:《钱小萍:织一世锦绣繁华》。

人物名片

钱小萍,1939年生于江苏常州,今年86岁。国家级丝绸专家,第一批国家级非物质文化遗产项目宋锦织造技艺代表性传承人,苏州丝绸博物馆创始人。她是挖掘、研究古丝绸技艺的先行者,让曾经濒临失传的宋锦重获新生;又是大胆探索、运用丝绸技艺研发我国第二代人造血管的科学家,曾荣获“国际发明镀金奖”。在经纬交织中,她将自己对丝绸的热爱融入生命,几十年如一日传承创新,填补新中国丝绸史上多项空白,获全国茧丝绸行业终身成就奖。

“复活”宋锦

她让APEC领导人穿上中国“非遗”

“我对丝绸的热爱是刻骨铭心,只要祖国优秀的传统文化能够发扬光大,我永远有做不完的事情,这个事业任重而道远。”

△钱小萍先生

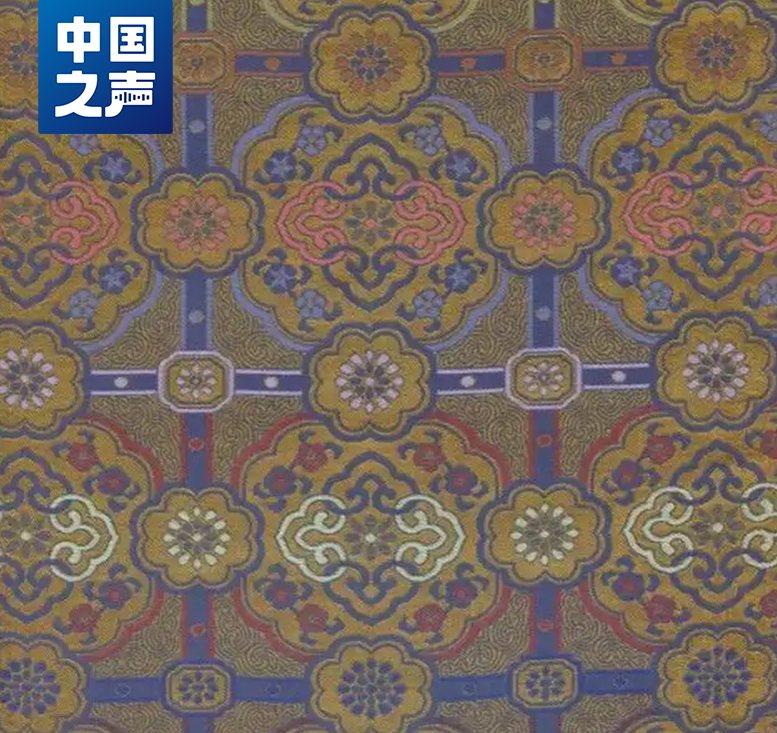

宋锦一跃成为“新中式”顶流,源自2014年的APEC峰会。与会各国领导人集体亮相,身着宋锦织就的“新中式”华服,色彩艳而不俗、繁而不乱,明丽古雅,尽显东道主中国的大国风范。一时间,与南京云锦、四川蜀锦并称中国三大名锦的苏州宋锦惊艳世界。

钱小萍介绍,宋锦有一个特点叫“活色生香”。“活色,这个色彩是活的;生香,大家一看它味道特别浓。宋锦织物本身也是非常完美的,它是整片织造的,而且每一个丝线都在织物的外面交织,在织物里面是光滑的,宋锦是苏州的一大特点。”

△宋锦是经线和彩纬同时显花的宋代苏州特色织锦,后以此为特点风格织出的锦又称“宋式锦”、“仿古宋锦”,现统称为“宋锦”。(图为宋锦纹样)

“丝绸之路”最年轻的设计人员

钱小萍正是让“苏州瑰宝”宋锦这门濒临失传的技艺“活”过来的那个人。

出于对美的热爱,钱小萍十五岁就踏入了丝绸工业学校,只是豆蔻年华的她未曾想到,人生的“丝绸之路”并非坦途。中国丝织业传承千年,但都是手工作坊,作为新中国第一批丝织专业学生的钱小萍,入学后连教科书都没有。

那就边织边学,再艰难的环境也抵不过繁花美锦的吸引。可当钱小萍以优异成绩毕业分配到苏州丝绸研究所,兴冲冲去上班时,眼前的清冷场景又给她泼了盆冷水。墙角堆放着各种丝织原料,桌上摆着算盘,像库房又像帐房。

“我想象的研究所是非常漂亮的,但是我走完这个巷子也找不到研究所,我想怎么没有呢?只找到一个石窟门,像个家庭一样的房子,就走了进去。”

△1957年7月,钱小萍从江苏省丝绸工业学校毕业。(前排左1为钱小萍)

彼时的苏州丝绸研究所刚成立一年,一切只能因陋就简,缺资金、缺人才,不过最不缺丝绸研究资料。于是,钱小萍一头钻了进去,沉浸在精致华美的世界里,有时候靠一块豆腐乳就能撑一天。

△作为丝织专业第一届毕业生,钱小萍以优异的成绩被分配到苏州丝绸研究所,成为所里最年轻的丝绸产品设计人员。

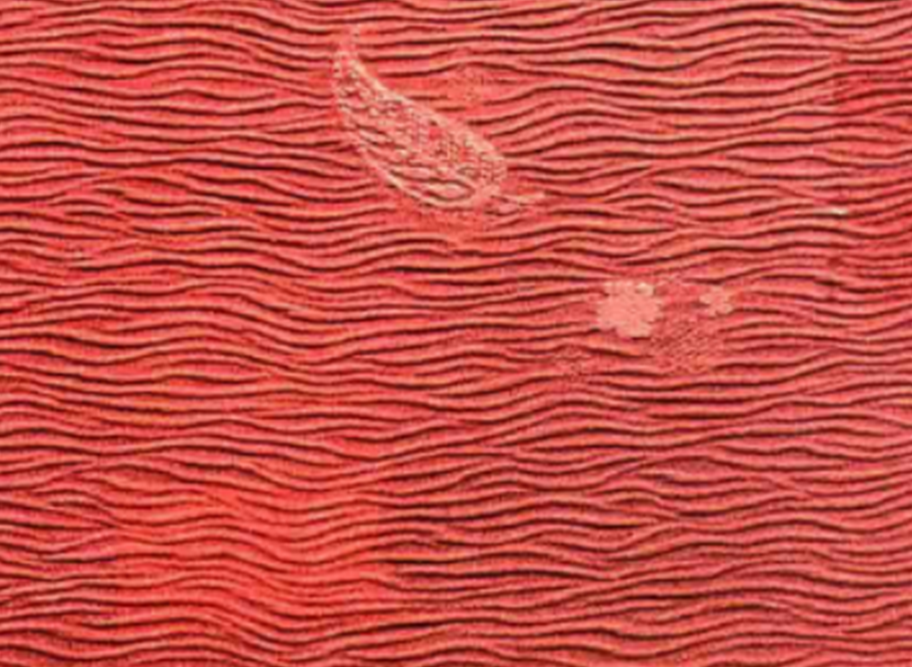

日常生活点滴,皆是灵感之源。钱小萍设计创作的青春之作“莹波纱”,因构思巧妙、工艺精良,行销海外。

钱小萍回忆莹波纱的灵感来源时说:“早晨看见水面上,阳光照耀波光粼粼的样子,我觉得也可以设计在织物上,有好多色彩,透明的纱也可以做晚礼服。后来,莹波纱获得了东欧好多国家喜欢,苏州外跨塘丝织厂专门做莹波纱。”

△图为钱小萍丝绸文化艺术馆展示的莹波纱

从织机到手术台

她设计出中国第二代人造血管

在丝绸研究所工作十几年,真正让钱小萍声名鹊起的,却是另一项科技发明。上世纪50年代末,原纺织部和卫生部联合下达研制人造血管的任务,只有19岁的钱小萍参与其中,可是除了从国外带回的一小段样品外,没有任何资料参考。

△钱小萍在老师金纯荣的带领下参与第一代人造血管的研制工作,1960年临床应用获得成功。(图为第一代人造血管鉴定会,右2为钱小萍,右3为金纯荣。)

以丝为原材料?难以想象。中国第一代人造血管就这样顺利研制成功,而钱小萍对针织物结构设计的独到见解和技巧,让来自上海的专家记住了这个年轻的姑娘。当人造血管需要迭代更新时,第一个就找到了她。

钱小萍介绍:“我创造的纺织纤维不是一般的纤维,我的管状组织是有绒毛的。当时国外有一种叫天鹅绒的人造血管,我也下决心,一定要做成毛绒状的。”

△一种内壁有卷曲形绒毛的机织涤纶毛绒型人造血管试制成功,这是中国的第二代人造血管。

于是1977年,由钱小萍独挑大梁创新设计的中国第二代人造血管——机织涤纶毛绒型人造血管通过临床试验,她也因此获得第14届日内瓦国际发明镀金奖和第35届布鲁塞尔尤里卡国际发明博览会银奖,取得了国家专利。站在日内瓦奖台上的钱小萍,常常被误认为是医生,她只能解释:“我只是研究纺织人造血管的科技人员。”

△第二代人造血管获得多项国家和国际奖项。(左为第14届国际发明镀金奖,右为第35届布鲁塞尔尤里卡国际发明博览会银质奖。)

从轻盈飘逸的莹波纱,到富丽华贵的花绒绸,再到秀丽素雅的浪花绉……二十多年里,钱小萍以灵感为梭,凭借精湛的技艺在丝缕间编织创作,她亲自命名的几十款新产品,多次荣获全国优秀新产品奖。

△花绒绸,1988年获国家“金龙奖”,一度成为热销婚礼服装面料。

△金羽缎,适用于沙发靠垫等装饰面料。

△浪花绉,手感轻柔富有弹性,用作服装面料。

凭一片残锦

如何“复活”宋锦?

恐怕连钱小萍自己也未料到,她的后半生会与宋锦深深交织。上世纪90年代末,苏州丝绸厂纷纷倒闭。钱小萍看着曾经瑰丽典雅的宋锦被随意甩卖,在尘灰中黯淡,痛心不已。

△破产后的苏州织锦厂

更让她焦急的是,宋锦珍贵的技术档案和资料散失,传统宋锦织造技艺濒临失传。钱小萍奔走在苏州的大街小巷,寻访老艺人、老工匠,征集文物素材。终于在一家文物商店偶遇到一块珍贵的菱格四合如意锦。

“只有一小块,但市场上根本看不到了,我就把它借回来,根据这个研究。我设计了很多复杂的工艺技术,再复原出来,凭我的经验知识反推,很艰苦地做这个工作。”钱小萍说。

△文物商店收藏的菱格四合如意锦残片

成千上万根经线、纬线来回交织,一根丝也不能“走错”。经过几个月的努力,从踏花、装机、加工再到织造,这块古老的宋锦残片终于在现代织机上重现原貌。

钱小萍送给文物商店的老板一米新作品,他看到后激动地说:“钱老师,我们苏州的宋锦终于‘复活’了!”

△钱小萍复制的菱格四合如意锦

那段日子里,每征集到一款宋锦样本,钱小萍都如获至宝,拿着放大镜一厘米一厘米研究,探索工艺特征和结构技巧。她知道,要重现宋锦的风采,必须科学复制。

△复原的宋锦花楼织机,织造时由上下两人共同配合,一人在上负责提花,一人坐在下面投梭织纬,两人心手相应,默契配合,完成织造操作。

为古丝绸呐喊

创办丝绸博物馆

1981年,为全面挖掘、保护和研究古代织丝技艺,钱小萍开始为创建中国第一家丝绸博物馆而奔波,十年后,浓缩了中华丝绸文明史的苏州丝绸博物馆落成开放。

△苏州丝绸博物馆外貌

此后,钱小萍又创建了“中国丝绸织绣文物复制中心”,在她主持下,成功复制了东周、先秦、两汉等珍贵丝绸文物五十余件。为了能让千年丝韵在新生力量中延续,她还创办了丝绸织物设计研修班,培养优秀的设计人才。

“我培养学生的时候都是自费的,那些资料、藏书、织物样品都是我收藏的。我对丝绸有一种情怀,这种精神的传承我觉得是很重要的。”

△苏州丝绸博物馆五位主要创建者在馆前合影(前排右1为钱小萍)

2006年,宋锦织造技艺入选第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录;2009年,作为中国桑蚕丝织技艺的重要组成部分,被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。钱小萍也被评为“宋锦织造技艺国家级代表性传承人”。

△苏州丝绸博物馆院内的钱小萍丝绸文化艺术馆,主要展示钱小萍的丝绸人生以及各阶段的科研成果和艺术作品代表作。

“匠心不老” 86岁仍传承创新

而今已86岁的钱小萍每天都要到工作室,虽然有“做不完的事情”,但于她而言“这是一种享受”。尽管因用眼过度已经视力不济,还曾做过腰椎管手术、换过人造膝盖,有人劝她颐养天年,她却笑言“匠心不老”。

她的脑子里,仍会时常蹦出各种奇思妙想,让古老的织锦技艺在时光长河里永远奔涌鲜活的浪花。

钱小萍说:“我一生做的事情,没有想过能得到什么好处。我做这些事情,想一切办法去解决遇到的问题,哪怕小事情我也要做得比别人好。做人做事竭尽全力,就无遗憾!”

△钱小萍的工作室

记者手记:

我是记者李思默。暮春时节,苏州古城街头巷尾,繁花似锦。初见钱小萍先生,她一头银发,一袭她最爱的菱格四合如意纹宋锦旗袍,正在伏案工作,全然不见耄耋二字带来的迟暮感。

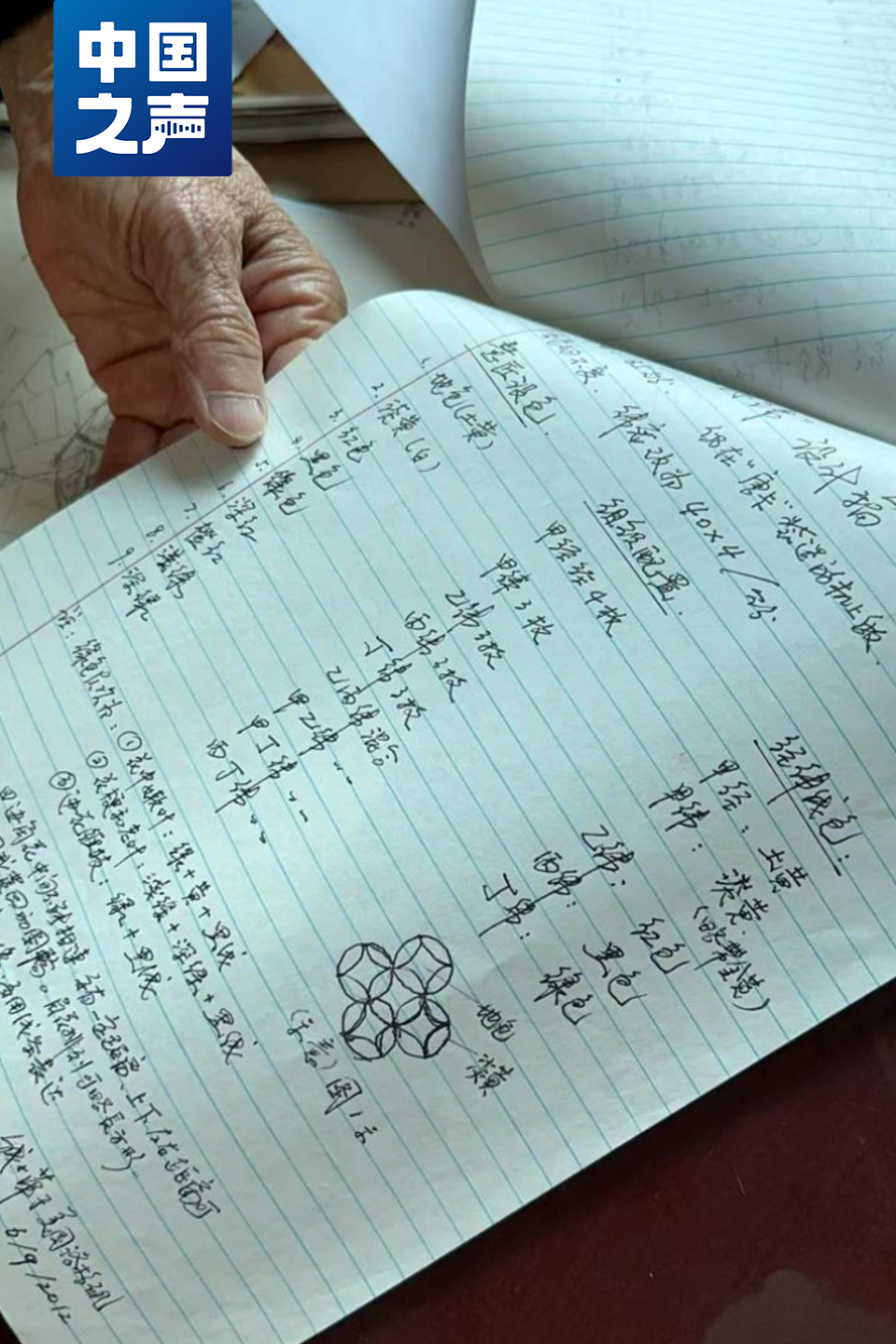

她笑谈自己在意完美,不放过任何一个细节,哪怕是微小之处也必须讲究,“大体上好就行”这样的话,她决不允许。她善于发现,善于创造,一处优美的窗花,一株旺盛的植物,都是灵感的源泉,所思所想马上就记录下来。收藏夹里那些大小不一、页脚泛黄的纸片,无一不画着设计草图,写着创作思路。这些随手采撷的生活碎片,却拼出了一套套完整的创作脉络。

△钱小萍先生手写的设计稿

欣赏一幅幅风格雅致的作品,回望一段段酸甜苦辣的往事,与钱小萍先生的谈话间,我仿佛也游走在丝绸织机的光影交错里,那些流光溢彩的锦缎,跃动着永不褪色的热忱。

鸣谢丨苏州丝绸博物馆 钱小萍丝绸文化艺术馆

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡钱小萍,丝绸,宋锦