1983年到1984年,邓丽君在台北、香港等地举办15周年巡回演唱会。

1983年12月29日,香港红磡体育馆穹顶的聚光灯如星河倾泻,邓丽君踩着高跟鞋踏上舞台,柔美的歌声响起。30公里外的罗湖口岸,深圳河对岸的渔村亮着零星灯火。这是邓丽君离故乡最近的一次演出。

“我张开一双翅膀,背驮着一个希望,飞到那陌生的城池,去到我向往的地方……”唱起《原乡人》时,邓丽君握着话筒的手微微发颤,情绪有些激动。这首歌,是庄奴为台湾乡土文学作家钟理和的传记电影创作的主题曲。钟理和笔下的“原乡人”,是20世纪40年代跨越海峡的台湾客家人,内心深处对大陆祖籍地仍然保持着眷恋和怀念;而邓丽君诠释的“原乡人”,则是在台湾眷村长大的“外省第二代”,他们在父辈的乡音与地图的裂痕间寻找着归属。

邓丽君的祖籍地在河北邯郸大名县的一个小村庄——邓台村。2025年4月,《环球人物》记者来到大名县,漳河堤岸已泛起茸茸绿意,驶离大名县城约10公里,道路尽头豁然现出白墙灰瓦的邓台村。邓丽君远房侄儿、邓丽君筠馆执行馆长邓子涛向《环球人物》记者指了指前方:“这里就是邓宅。”走入青砖院墙内,四间老屋环抱着一株百年枣树。漫步在祖宅外墙下,邓子涛讲起了邓丽君父辈的故事。

故土裂痕

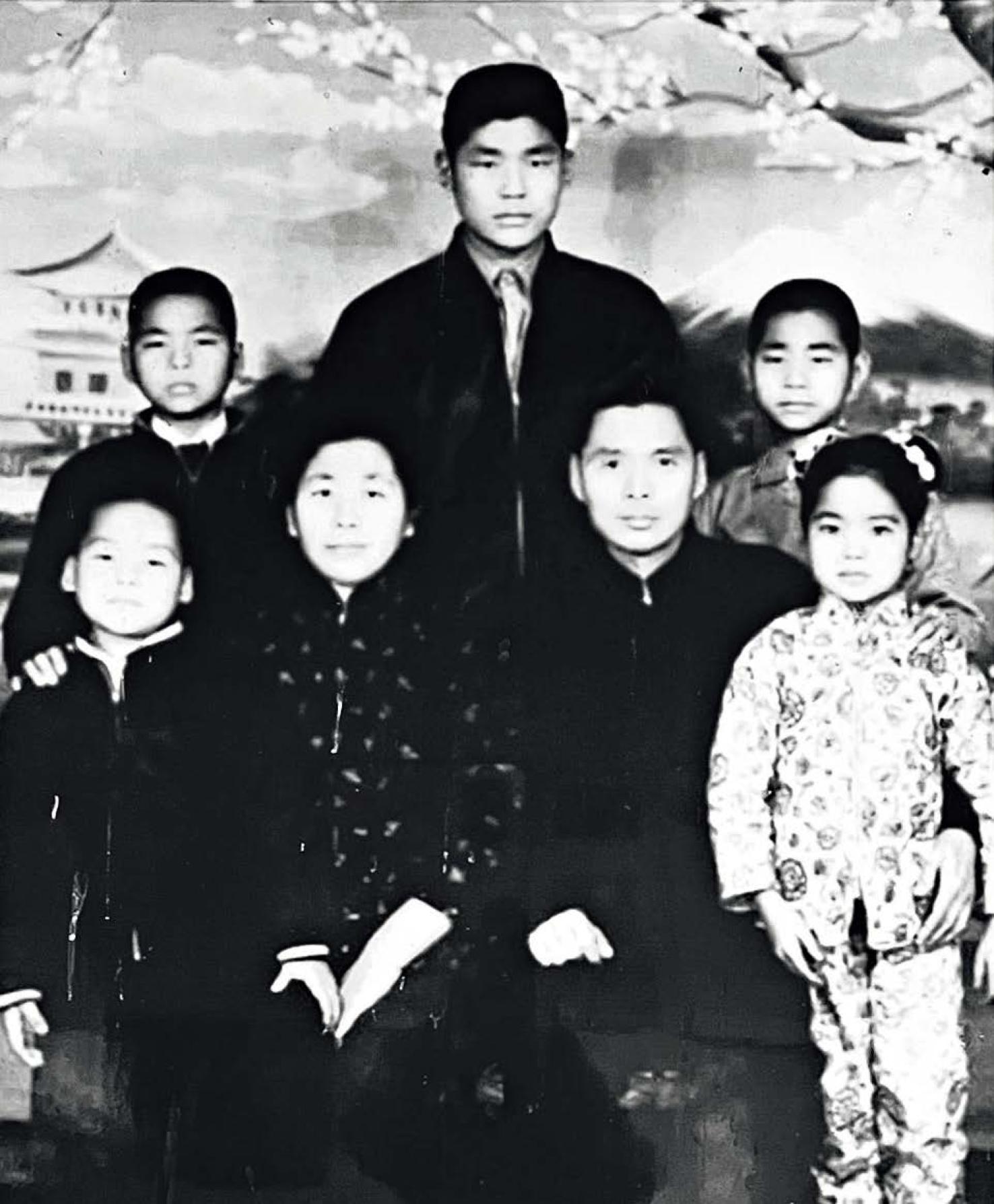

邓丽君(前排右一)年幼时的全家福。

“邓丽君的父亲名叫邓枢,1921年出生于邓台村。”邓子涛说。彼时的华北平原,正处于兵匪混战与天灾肆虐的夹击之下。每逢雨季,漳河水裹挟着泥沙漫过堤坝,“田庐尽没,民多流亡”。在这片“十年九涝”的土地上,邓家靠着两亩薄田勉强度日。

然而,命运对年幼的邓枢格外残酷,父母相继逝去,留下他与祖父母,还有两位姑姑相依为命。“后来,祖父母相继离世,姑姑们也出嫁了。十几岁的邓枢只能外出谋生,先是在煤矿挖煤,‘冀东事变’发生后参了军,后来考上黄埔军校第七分校。”邓子涛说。

邓枢远离家乡,随军队辗转多地。1941年,他结识了逃躲到河南的赵素桂一家。赵素桂出生于山东一殷实家庭,父亲在哈尔滨担任邮政局局长,受日本人威胁,只得举家四处躲避。战乱中,赵素桂的父亲将女儿托付给看起来老实、可靠的邓枢。两年后,邓枢和赵素桂结婚。

婚后不久,邓枢不得不随部队再次离开。战火四起,赵素桂带着刚出生的孩子东躲西藏,从北方辗转到西南,并四处打听邓枢部队的去向。直到1945年,她终于同邓枢重逢,一同迎来日本投降的好消息。然而,安稳时光不过寥寥数日,内战爆发,邓枢又辞别妻儿,随军转移。

“邓枢所在的部队负责押送物资,大约是最后一批到台湾的。部队转移途中经过大名县,邓枢抓紧时间跑到姑姑家道别,待了不到10分钟,姑姑都来不及给他装点东西。”邓子涛说。与此同时,赵素桂带着孩子先坐火车,再换乘卡车、大货车,从河南一路南下,抵达广东汕头,挤上了前往台湾的运输舰。

船在基隆靠岸时,赵素桂已经虚弱得站不稳了,十几个小时的颠簸让本身就营养不良的她吃尽苦头。被直接送进北投的眷属军营后,她更是食不下咽,吃进去的药只能再吐出来。最苦的日子里,她唯一惦记的就是两个孩子和还未团聚的丈夫。身体好点后,她带着孩子换了好几处安身之地,才与邓枢获得联系。再后来,一家人来到云林眷村,安顿下来。

1953年1月29日清晨,邓家的第四个孩子——邓丽君出生了。赵素桂后来回忆起那天,简陋的眷村小屋里挤满了来帮忙的邻居,烧水的、递毛巾的,邓枢抱起刚出生的女儿,脸上掩不住喜悦。

跨越海峡的牵绊

眷村是专为从大陆各省迁徙至台湾的国民党军官及其家属所兴建的房舍。在这里出生的人不同于“本省人”,他们的故乡在大陆,却从未去过大陆,因此被称为“外省人”。

和其他出身眷村的孩子一样,邓丽君也对自己的身份充满疑问。她幼时常问母亲:“咱们为什么会离开大陆,来到台湾?”为了让儿女不忘原乡,邓枢夫妇在家中常说家乡话,也总会讲起战时颠沛流离的往事,怀念着记忆中的故乡,和远在海峡那边的亲人。

父母都喜爱听黄梅戏、评剧等地方戏,邓丽君自幼便受到传统文化的熏陶——这也深深影响到她后来的歌唱风格。成名后,她奔波于世界各地,但从未到过大陆。与邓丽君有过多次接触、已故的原新华社香港分社副秘书长牛钊后来回忆称,因为向往大陆,邓丽君常翻阅香港出版的《中国旅游》一书,还购入一套画册《锦绣中华》。“祖国太大了,单看看那些照片,就令人陶醉。”她说。

来到台湾后,邓枢一家就和大陆的亲人失去了联系。转折发生在20世纪80年代。

陕西宝鸡市委统战部原副部长陶振海参与过台属摸底工作,他曾表示,邓丽君大姨一家就在宝鸡。赵素桂在三姐妹中排行老二,三妹赵素婷当时已定居美国。得知大姐的消息后,邓枢和赵素桂怀着忐忑与期待,于1981年写下寄往大陆的第一封信,“经素婷在美国中转,寄到西安许家之前住过的老地方,街坊邻居把信转到宝鸡,姐妹们才取得了通信联系”。

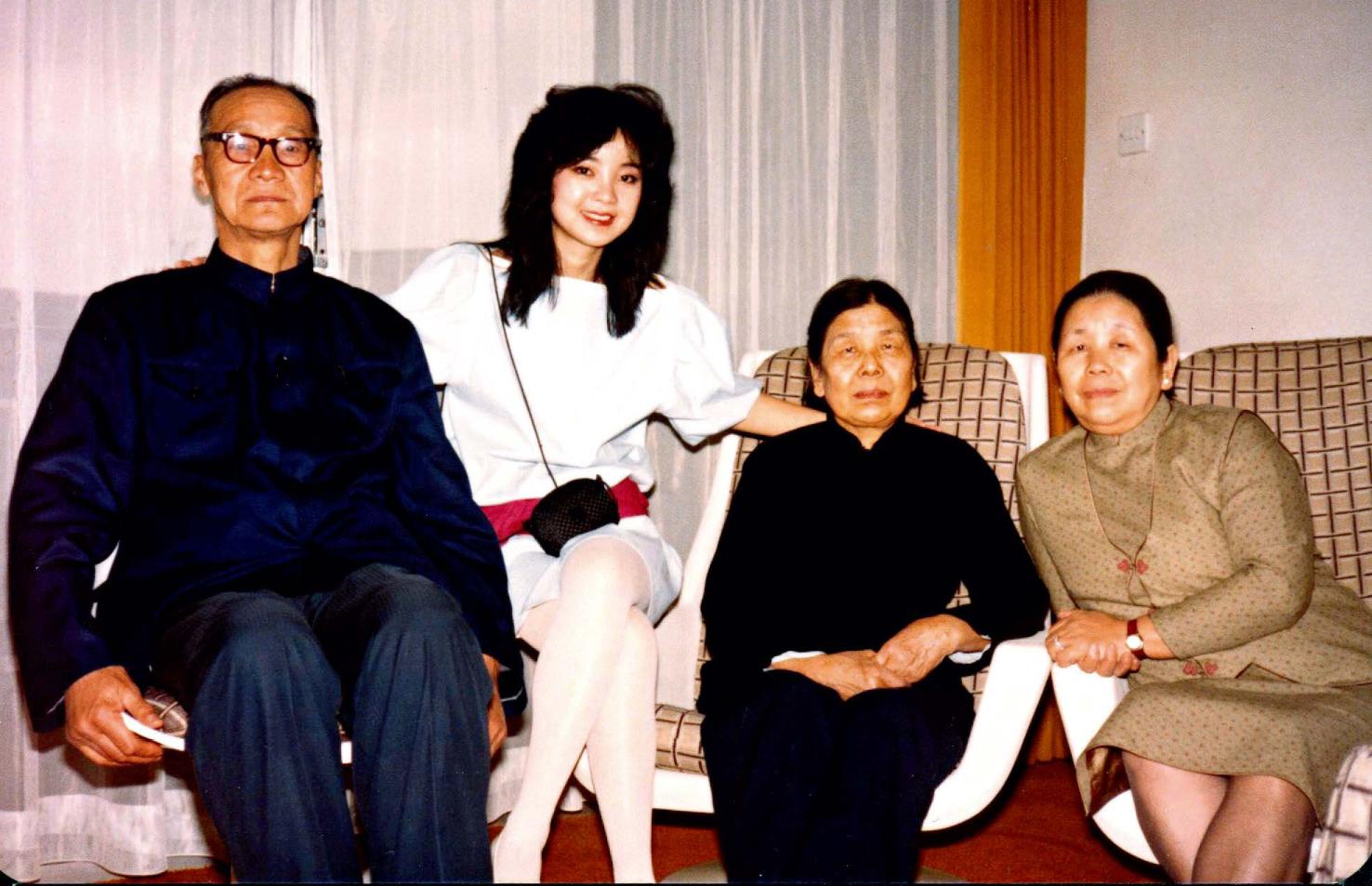

1983年,邓丽君和母亲(右一),与大姨(右二)、姨父香港会面时留下合影。

在那个特殊的年代,那些密密麻麻的字迹,成为连接两岸亲人心灵的无形丝线。1983年,在邓丽君和弟弟的安排下,赵素桂与大姐在香港一家酒店重逢。分别30多年后,两人相拥而泣。之后整整一个月,一家人聚在一起,聊了不少掏心窝的话。离别时,邓丽君还将自己新录好的盒带赠予大姨。1993年,赵素桂和家人到陕西看望大姐,邓丽君没能一同前往。

邓丽君总算了却一桩心愿,但心中仍惦念着河北老家的两位姑奶奶,希望能与故乡取得联系。“20世纪70年代末,邓丽君在东南亚等地演出时,曾说起自己是河北人。”邓子涛表示,1979年,相关部门知晓邓丽君后,开始查找她的大陆亲属。

邓子涛的父亲在大名县委办公室任职,参与了调查,结果发现自己家竟然和邓丽君是亲戚。不过,当时未能与邓丽君获得直接联系。直到1985年,一名来自北京的记者拨通了越洋电话,对远在新加坡的邓丽君进行了一次电话采访,提及她在河北的姑奶奶。后来,这名记者多次前往大名县,为邓丽君和家乡架起一座沟通的桥梁。

“老家没有电话,得知姑奶奶生病后,邓丽君多次从台湾打包好药品、钱物和家书,托人捎到大名县。”邓子涛说。苦盼近四十载,两位姑奶奶收到来自台湾的信件,相隔1500多公里的亲人连上了线。

寻根梦断

得到了姑奶奶的消息,邓丽君觉得“找到了自己的根”。邓子涛称,邓丽君更想回到大陆了。

1986年左右,她和新华社香港分社有了联系。当时台湾对大陆奉行不接触、不谈判、不妥协的“三不政策”,由于身份特殊,她要求与新华社的联系对外保密。作为主要联系人员的牛钊曾回忆,每次见面时,邓丽君都不施粉黛,衣着简洁,“但一定要穿风衣、戴墨镜来伪装自己”。几次吃饭、品茶后,她和分社成员便成了朋友。

邓丽君说,老家河北还有姑奶奶,从没见过面,如能回去一定要去看看。于是,牛钊等人开始为她筹划大陆行。聊起演唱会,邓丽君十分兴奋,明确表示不愿意只出席一次晚会,而要举行个人演唱会。她还坦承“最喜欢苏州,很想在那里买套房子”。

河北邯郸市大名县邓台村到处都有邓丽君的影子。

1988年,苏州一个代表团访港,邓丽君特意赴裕华国货四楼品鉴糕点。当时,她指着雕花瓷盘里的定胜糕宣布,要在苏州的家中“每日喝龙井茶,吃苏式糕点”。她原本看上苏州一处废弃的花园楼房,想要亲自去看看,再将其重新修葺,但计划终未实现,修缮图纸永远停在了那年雨季。

后来,大陆对邓丽君的多次邀约都被搁置。1995年,邓丽君骤然离世,寻根梦断。

在回忆与邓丽君交往的文章中,牛钊写道:“内地的改革开放,给邓丽君带来了新的希望。她几乎凌乱地给自己编织了许多的梦:驻足长城,憩息水乡,仰望故乡明月,倾听西部天籁,当然更多的是在亿万歌迷的掌声中,再现风采,再铸辉煌。她的梦并非太虚幻境,而可能是当时最正确的选择。只是由于有一个无形的网笼罩着她,她始终无法冲破。”

本世纪初,邓丽君的三哥邓长富来到大陆,希望为妹妹选一处纪念馆,最终选定大名县。县里有座民国时期的美式建筑,后来成了邓丽君筠馆。从未踏上故土的邓丽君跨越时空,在某种意义上实现了落叶归根的夙愿。

如今,承载着邓丽君家族记忆的邓台村,在时光流转中变化不大,依然古朴。记者行走其中,感觉时间仿佛停了下来,时不时有邓丽君的歌在脑海中飘过。正值春末夏初,村里槐花飘香,鸟鸣声声,让人一下子就想起她那首《小村之恋》:“弯弯的小河,青青的山冈,依偎着小村庄。蓝蓝的天空,阵阵的花香,怎不叫人为你向往。啊,问故乡,问故乡,别来是否无恙。我时常地想念你,我愿意,我愿意,回到你身旁,回到你身旁……”

每年一到5月8日,邓丽君逝世纪念日,总有歌迷从四面八方赶来,怀念她、追忆她。“到她终生未曾到过的家乡走一走,替她圆上寻根的梦,替她看看那些曾出现在梦里的美丽的村庄,和美丽的风光。”一位歌迷说。(感谢邓丽君文教基金会、大名县委宣传部、中国邓丽君歌友会、香港邓丽君歌迷会、邓丽君东京歌迷会以及赵子酉对本组封面报道的大力支持)

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧邓丽君,大陆,故乡