邓丽君在大陆的流行,没有任何征兆。

1978年,20岁的金兆钧正在北京师范学院(现首都师范大学)读书。很平常的一个下午,一个女同学突然把他叫到宿舍,拉上窗帘,打开一台老式开盘录音机,柔美的歌声飘了出来。“这是谁的歌?第一次听到,真好听。”金兆钧说。女同学回他:“邓丽君的,我记词,你记谱子。”两人就这样分工,“扒”了好几首歌出来。如今,他已不记得最初听的是哪首歌,只记得“歌声很新”。

也是这一年,上海近郊三林镇,15岁的徐冰正在街上行走。突然有歌声从身边飘过,软绵绵的,他心底一震,放慢脚步。只见一个青年提着一台两喇叭的录音机,擦肩而过。“感觉那歌声时髦得不得了,不知道从哪儿冒出来的。”徐冰说。后来,他才知唱歌的人是邓丽君,来自台湾。

之后的两年,从北京北海公园到上海淮海路,从大学生宿舍到小城喧闹街头……这个温柔甜美的声音悄悄地流传开来,风靡全国。大陆很快成了邓丽君拥有听众最多的地方。

近半个世纪过去,金兆钧已成了音乐评论家,研究中国流行音乐多年;徐冰也从音乐媒体人转到大学担任客座教授,还成立了音乐工作室。忆当年,两人感慨万千。“没有哪一个歌手能影响这么多代人,尤其在大陆。更少有一个歌手能影响大陆这么多音乐人,她不止是一代人的流行音乐启蒙。”金兆钧说。

新潮的,让人脸红心跳的

邓丽君的歌曲进入大陆的最早时间,已无从推断。1978年那个下午过后,邓丽君的歌声总是萦绕着金兆钧,挥之不去。不久之后,民间开始流传一句话:“白天听老邓,晚上听小邓。”

“当时,大陆刚刚迎来改革开放,年轻人追求时髦,对新事物充满好奇,邓丽君的歌的出现,恰好满足了那个年代部分人的心理需求。她的歌是一种非常生活化的表达,歌里是普通民众在日常生活中的喜怒哀乐、酸甜悲苦,容易共情,且易于传唱。”金兆钧对《环球人物》记者说,邓丽君的歌就像一座桥,勾连了一代青年的情感和耳朵,连接起两岸共同的情感记忆。

这股“邓丽君热”还与当时的传播工具有关。1978年开始,允许探亲的华侨携带录音机自港澳返回内地(有数量限制)。自此,港台等地的流行歌曲便通过录音机、录音带和转录带流向千家万户。金兆钧记得,有一次他把一盒带子全录成邓丽君的一首歌,“可以说是最早的循环播放”。

作家叶兆言的父亲也喜欢听邓丽君的歌,1979年从邻居手中买来一台录音机。那年夏天,叶兆言从南京跑到北京,到堂哥那里转录了几盘邓丽君的带子。“后来,父亲存有的邓丽君歌曲成为南京广为流传的种子,经常有人来借听、转录。父亲有些心痛,自己做了备份,要借只借备份。”叶兆言在文章《八十年代的邓丽君》里写道。有一次,他去一位新结识的朋友家,朋友放邓丽君的歌给他听,说起母带的源头,顺藤摸瓜,最后发现是从他家流传出去的。

在叶兆言看来,邓丽君的歌的流行得益于思想开放,“当时的盲公镜、喇叭裤,男人留长发,还有邓丽君歌曲,都开始流行起来,成为新潮”。各地的街头经常会看到一个画面:烫着头发的年轻人,穿着花衬衫、喇叭裤,拎着录音机走过,大声放着邓丽君的歌,有《甜蜜蜜》《何日君在来》,也有《又见炊烟》等。偶尔能听清几句唱词的路人,无不脸红心跳,觉得“不好意思”。而那些拥有录音机和邓丽君磁带的年轻人,“总是耀武扬威的”,往往,在他们的笔记本里、床头上、钱夹里,还藏着邓丽君的照片。

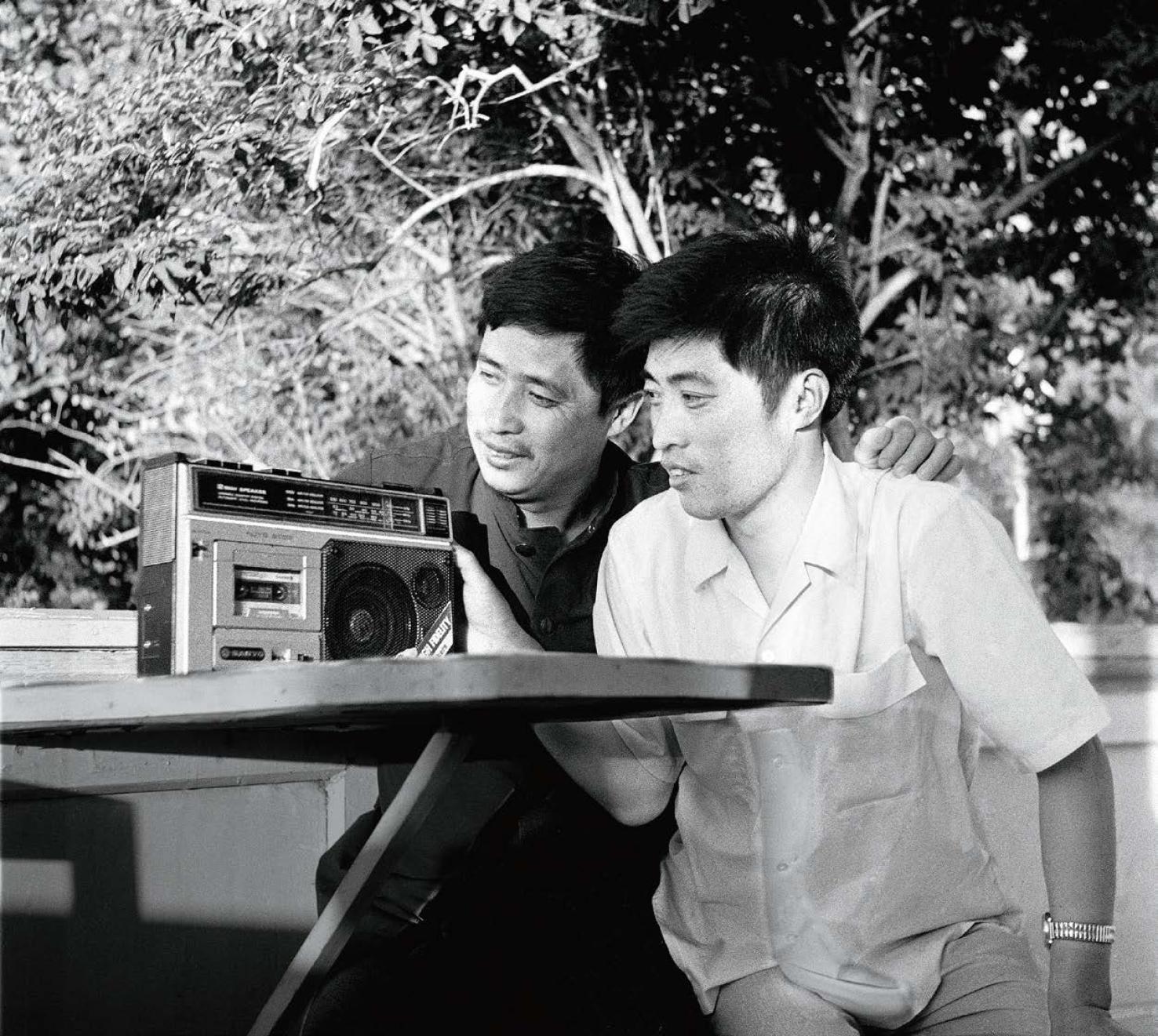

1981年,哈尔滨,当时流行拎着三洋录音机在街头、公园听邓丽君的歌。

1981年的一天,学校团委领导找到金兆钧,“既然邓丽君影响很大,你要不办个讲座给大家讲讲”。金兆钧接下任务,到处查资料,梳理中国现代歌曲发展史,“从‘长城外,古道边,芳草碧连天’开始,一直讲到邓丽君。连着讲了3次讲座,台下坐满了人,同学们都来听”。

这年年底,共青团北京市委和北京市音协召开大学生座谈会,主题是如何看待邓丽君,金兆钧被邀请发言。散会后,《北京音乐报》(现《音乐周报》)编辑邀他写一篇文章。“我紧张得要命,改了不知多少遍,写了一篇《为创造精美的演唱艺术而努力》。总共不到800字,写得老气横秋,但观点还算客观。”

这篇文章,是金兆钧写的第一篇流行音乐评论,也是他从事乐评工作的开始。

寻找属于自己的声音

邓丽君那些让人脸红心跳的歌曲,对大陆文艺界尤其是流行音乐带来了直接的冲击。

“邓丽君的音乐集以往之大成。她的作品大约1/3来自20世纪30年代的经典作品,1/3来自日本同期流行音乐,1/3来自中国台湾同期创作,具有广泛的适应性,也融合了多种民间乐风和西方流行音乐的表现手段,既保留了民族特色,又具有国际化气息。对于大陆流行音乐的早期开发,无疑起到了启蒙的作用。”金兆钧说。据他所知,当时许多音乐人听邓丽君的歌,“像谷建芬、王立平等,都曾偷偷研究邓丽君的编曲、配器、演唱风格等”。

1980年9月,邓丽君在台北记者招待会现场回答提问。

邓丽君既继承了浅吟低唱、风花雪月的情调,又能清新自然地娓娓唱出。这种演唱风格,深深影响了大陆80年代以来的歌手。程琳、田震、王菲、成方圆、那英、崔健等都听她的歌,不少人还悉心研究过她独特的曲风和发声方法——邓丽君用的是“气声唱法”,一种既不同于美声,也不同于民族的唱法。

歌手成方圆第一次听到邓丽君,是在中央音乐学院读书时。“听着她的歌,感觉血往上涌,脸涨得通红,觉得这辈子长这么大没听过这么好听的音乐。那种嗓音那么柔美,唱到你心里去了,觉得要醉了。”她原本学的是二胡,由此渐渐迷上了流行乐和唱歌,1981年步入歌坛,4年后凭借一曲《童年》一炮而红。

还有海政歌舞团的程琳,13岁时模仿邓丽君唱了一首《小螺号》,红遍大江南北,被誉为“小邓丽君”。早期的田震,也是模仿、翻唱邓丽君,声音圆润、甜美,一首《又见炊烟》几乎可以以假乱真。

“但事实上,邓丽君对大陆歌手的启蒙,除了唱法、风格上的影响,更多是精神和创作理念上的影响。一是要真诚地唱自己的歌,二是要找到自己的声音,用自己声音的力量去表达。”金兆钧说。当年崔健听邓丽君,第一反应是“歌还能这样唱”。在他的眼中,邓丽君的歌是真正有个性的。

受到邓丽君影响的那一批人,后来都开始寻找属于自己的声音。1986年,《让世界充满爱》音乐会引起轰动,成了大陆流行音乐真正崛起的标志。在这场音乐会上,毛阿敏、田震、蔡国庆、韦唯等,纷纷登台演出。崔健穿着对襟长褂,抱着吉他吼出:“我曾经问个不休,你何时跟我走……”这是《一无所有》的首次公演,中国摇滚乐由此诞生了。也是这一年,程琳的一曲《信天游》引爆了“西北风”,在音乐中开启文化寻根之旅。田震则摆脱模仿,唱出了《离别的时刻》,找到了沙哑嗓音的力量。

这种“寻找自己的声音”,不止音乐界。文学界、影视界也渐渐从宏大叙事中跳出,转向个人生命体验和情感的表达。刘心武《爱情的位置》、张洁《爱,是不能忘记的》等小说,开始书写爱情。《庐山恋》《乡情》等反映现实生活的电影,也陆续出现。有人说,迄今活跃在中国文艺界的中流砥柱们,几乎无一例外地把邓丽君奉为心中难以逾越的经典,因为那是改革开放之后,闯入他们文化记忆里的第一缕声音。

多年后,导演冯小刚在拍摄《芳华》时,就从记忆中打捞出邓丽君。电影中,男主角向喜欢的人的意外表白,源于夜色中躲在集体宿舍里听了邓丽君的《浓情万缕》。

一定能找到邓丽君的影子

“邓丽君的歌声从一流行就带来了争议。当时社会上有两种态度,一种是特别喜欢,疯了似的听;一种是批判,一些老音乐家觉得她的某些歌曲内容比较灰暗、颓废。”金兆钧说。

但争议并未阻挡住人们对邓丽君的热情,大家都想获得她更多的消息。1985年2月1日,《北京青年报》刊登了一篇《邓丽君说:真高兴,能有电话从北京来》的报道,这被认为是大陆新闻界对邓丽君第一次正式的采访报道。电话是1月30日打过去的,邓丽君当时在新加坡,通话53分钟。采访中,邓丽君从她在大陆的姑奶奶聊到大陆青年对她的喜爱,从大陆的现代化建设聊到未来计划,还有业余生活……将要结束时,邓丽君还对记者说:“我们是朋友,今后要加强联系呀!”

直到1987年,邓丽君的歌声才正式登陆中国大陆——中国唱片总公司引进出版第一张邓丽君唱片《邓丽君歌曲精选》,并在各大音像店发行。此时的邓丽君,已处于半退休状态,很少公开露面。但听着她的歌获得启蒙的人们,仍翘首企盼能在大陆听一次她的演唱会。邓丽君本人也多次公开表示向往回大陆“寻根”,遗憾的是,因种种原因,这一愿望直到她去世也未实现。

邓丽君逝世于1995年5月8日。5月10日,中央电视台国际频道报道了“台湾著名歌星邓丽君昨日在泰国清迈病逝”的消息。消息传来时,徐冰正在上海人民广播电台工作。“一下子唤醒了我青春时期关于邓丽君的记忆。”他对《环球人物》记者回忆,当时他立即跑到单位旁边的友谊商店,在二楼的音响柜台买到两盘邓丽君的引进磁带。第二天,他开始在电台播放邓丽君的歌,还收到不少歌迷的来信。

两个月后,1995年7月,唐朝乐队、黑豹、轮回、郑钧等音乐人共同推出了一张翻唱专辑《告别的摇滚》,致敬和怀念邓丽君。他们用粗糙的嗓子,唱着柔美的情歌,却格外动人。专辑的封面上写着:“十数年间邓丽君用甜美明亮的歌声影响了众多的音乐人,更为中国大陆流行音乐带来了一场革命。而在我们周围的这些摇滚音乐家,在认识列侬和迪伦以前最先接触的也正是邓丽君。”

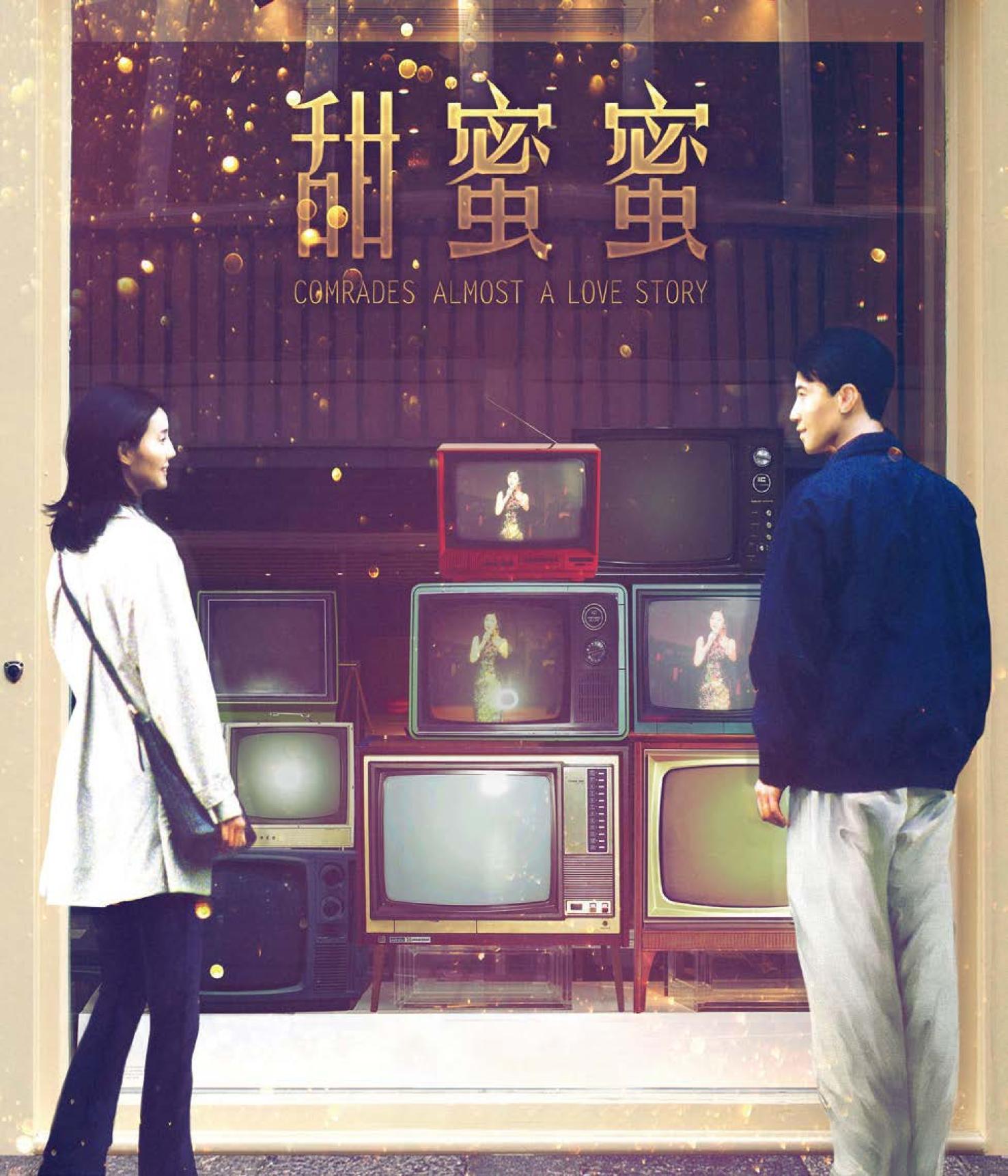

邓丽君去世时,香港导演陈可辛正在拍摄电影甜蜜蜜》。一年后,电影上映,影片结尾,《甜蜜蜜》响起,男女主角在异国街头重逢,商店的电视机里正在报道邓丽君去世的消息,追忆她的音乐人生。

电影《甜蜜蜜》中,男女主角分别多年后在纽约街头相遇,电视里正在报道邓丽君去世的消息。

30年过去,大陆流行音乐发生了翻天覆地的变化,华语流行歌曲的“风向标”已转了无数个方向。但邓丽君的歌,依然一遍又一遍地被传唱。30年间,几乎每年都会有与邓丽君相关的演唱会在大陆举办。

“邓丽君已经脱离了她本人,成了一个文化符号。她的歌是中国流行音乐的底色,哪怕后面涂再多其他颜色,但仔细看,那些斑驳亮眼的颜色里,一定能找到邓丽君的影子。”徐冰说。

2006年,金兆钧随团去台湾,专门去了一趟筠园,“广场很大,地上‘埋’着一架钢琴,巨大的黑白琴键,脚踩上去会发出美妙的声音”。站在邓丽君墓前那一刻,他想到的是:一代人过去了,一个时代过去了。

“歌声永远是属于年轻人的,不管年龄多大,印象最深的还是年轻时听的歌。”金兆钧说。而在徐冰看来,现在怀念邓丽君,是怀念一种生活情趣,“她的歌大部分表达生活和情感,更多是我们生活的陪伴。提及她和她的歌,会产生一种回响,这回响是心灵与心灵之间、现代与过去之间的一种呼应”。

就像叶兆言在《八十年代的邓丽君》里写的那样,现在习惯在无声的环境中写作,但偶尔也会需要一点动静,需要一点音乐伴奏。“这时候,很可能会选择邓丽君,唱什么已不重要,我只是想听听她的声音,她的歌声在空气中穿越,在岁月里漫游,可以将我带回到那个远去的年代。”

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧邓丽君,音乐