1978年,邓丽君香港利舞台演唱会。

命运总有许多不太美好的巧合。

1995年初,26岁的王菲准备录制一张向偶像邓丽君致敬的翻唱专辑。4月,她进棚录音,第二周便传出了邓丽君骤然离世的消息。“当时有几天我是没有录的。”王菲回忆,“因为我唱不下去。”

两个月后,这张名为《菲靡靡之音》的专辑问世,13首邓丽君的经典之作在王菲的演绎下,迸发出不一样的色彩。《但愿人长久》《又见炊烟》《南海姑娘》等老歌,在20世纪90年代有了新的生命力。

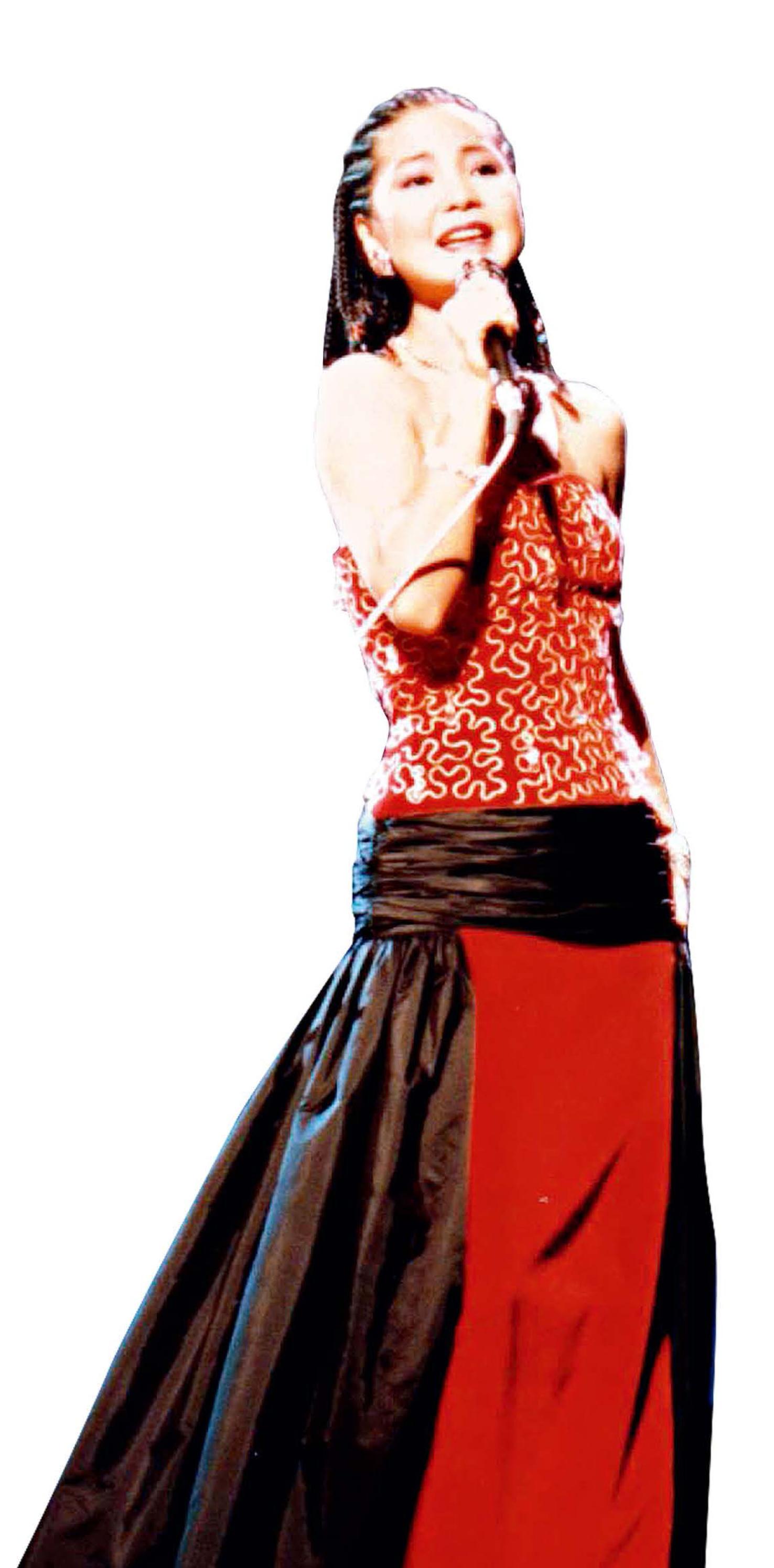

1996年,香港十大中文金曲颁奖典礼上,王菲一头齐肩短发,穿着白色连衣裙从高台走下,唱起邓丽君那首红遍各地的名曲——《我只在乎你》。唱到最后一段副歌,王菲转身,面向大屏幕上邓丽君的照片,深深鞠了一躬,说了一声:“谢谢。”

她是华语乐坛的标杆

事实上,王菲不止一次在采访中提到过:“邓丽君是我的偶像。”在她心中,邓丽君的声音已经成为生命记忆的一部分,堪称流行音乐乃至个人审美的启蒙。2013年,在邓丽君诞辰60周年的纪念演唱会上,许久未露面的王菲登台连唱4首歌,其中一首是邓丽君生前未发表的遗作——《清平调》。

2013年5月,北京举行“邓丽君60周年纪念演唱会”,现场播出《清平调》的前半段歌声,随后王菲接唱了完整的《清平调》。

“解释春风无限恨,沉香亭北倚阑干。”李白的词,在千年以后,表达出另一代人的悲欢离合。

“邓丽君的歌在上世纪80年代经历了从‘靡靡之音’到广泛接受的转变。”“80后”音乐制作人赵兆对《环球人物》记者说,“青春时代听邓丽君,会觉得偏老。但是随着时间推移,慢慢发现,她的歌和声音,都会让人觉得好舒服。”

这份“舒服”从何而来?歌手杨钰莹如此评价邓丽君:“我们对她的爱,源于那个时代,源于她的歌声是那么的人性、甜美和细腻,我觉得我想要的都会在她的歌声里找到。大家都说我们做这一行就是和音乐谈恋爱,邓丽君就是我们永远的初恋情人。”

有这份初恋之情的,不只杨钰莹。

1978年,全国开始悄悄流行跳交谊舞,内蒙古艺术学校里的一个愣头青小伙儿在地下舞厅第一次听到了邓丽君。他被那种情感充沛、如沐春风的歌声深深吸引。从此,他不知疲倦地搜集邓丽君的磁带——当年,要想拿到一盘她的磁带,少不得费尽心思。“她用全部情感演绎歌曲,这点特别让我心动。”

这位少年,名叫腾格尔,他对《环球人物》记者说:“她教会我们这一代歌手,如何用心去唱歌。”

1980年的暑假,一个12岁的小女孩跟着妈妈回到湖北黄陂老家。黄陂的乡下,家家户户门口都有一口养着鱼的池塘。

一天,小女孩坐在池塘边,摆弄着砖块大小的半导体收音机,胡乱拨弄着可以拉成三段的天线。

“突然,我听到了一句让我浑身触电的歌声:我要为你歌唱。好像是从天外降下来的声音,从此我记住了邓丽君,也是从那时候起,我开始偷偷学习邓丽君的歌曲,模仿她的唱腔。”

这个小女孩,名叫黄绮珊。邓丽君对黄绮珊的意义远不止音乐启蒙。“她解决了我成为一名职业歌手必须要解决的重要环节——呼吸。”成为歌手后一段时间里,黄绮珊的声带常常出现状况,时不时就要去看医生。在那段被嗓音问题困扰的时期,她重新唱起了邓丽君,学习邓丽君的发声、语气、节奏。

“不知道是在哪一个时刻,我突然掌握了她呼吸的关键和秘诀。从那以后,我再也没去看过治疗嗓音的医生。”黄绮珊说,“邓丽君是华语乐坛的标杆。”

她诉说了芸芸众生的内心世界

所谓标杆,是指开启先河并长久影响行业的人。

在流行音乐界,田震称邓丽君是“华语乐坛的大师”,那英说邓丽君是“祖师奶奶辈儿的”;美声唱法中,李光曦说“所有年龄段的人都喜欢邓丽君”;传统戏曲里,王佩瑜说邓丽君是“流行乐坛的梅兰芳”;摇滚圈中,窦唯说“邓丽君是华语歌曲巅峰”……邓丽君几乎影响了中国现代音乐的各个领域。

为什么不同唱法、不同曲风的歌手都爱邓丽君?“技术、情感和舞台表现,是邓丽君留给现代歌手的宝贵财富。”乐评人梁晓辉对《环球人物》记者说。

技术层面上,邓丽君是将中西声乐技巧融会贯通的集大成者。她从小学习黄梅戏,最讲究丹田之气入歌声。如今,B站上邓丽君的演唱视频,弹幕中总会出现一句话:听不到换气的呼吸声。这份功力,就来自她从小的刻苦训练。

上世纪70年代,在邓丽君跳出华语乐坛走向日本、美国的时期,她吸收演歌(日本的传统流行音乐)、摇滚、布鲁斯等多种风格,形成了独树一帜的唱腔。她可以高亢地唱《北国之春》,也可以动感地舞迈克尔·杰克逊。

作品层面上,邓丽君的歌以四拍子为主。《在水一方》《小城故事》《甜蜜蜜》等,均是如此。在这四拍中,邓丽君通过声音表现节拍强弱,又通过强弱表达叙事情感。就像“小城故事多,充满喜和乐”,悠扬小调搭配自然吐字和饱满强弱,邓丽君让唱歌像讲故事一样娓娓道来。“这份技术加情感的表达,让邓丽君诉说了芸芸众生的内心世界。”梁晓辉说。

最后,则是邓丽君的舞台表现力。《甜蜜蜜》里每句尾字均压“i”韵,邓丽君每次演唱都嘴角两边拉开上扬,边笑边唱,甜蜜之感扑面而来。在讲求音乐演唱一板一眼的年代,她以灵动、烂漫的台风,奠定了流行歌手“以情达意”的标准。

“她的技术、唱腔,加上美好的情感表达,缔造出一首首音乐经典。”陶喆对《环球人物》记者说。他在小时候与邓丽君有几面之缘,最深刻的印象就是她的温柔、甜美和包容,“或许,也只有真正保留内心美好的人,才能唱出这样美好的歌曲”。

1985年,邓丽君在日本NHK“One&Only”演唱会上。

我没有选错这个偶像

当然,邓丽君成为一个时代的偶像,不仅仅在于她的歌声,更在于她的艺术品格,其谦逊、敬业的态度,影响了一代又一代音乐人。

上世纪70年代末,刚刚出道的蔡琴在录音棚录制歌曲。“已经是巨星的邓丽君从日本回来录专辑,她在黑暗中听我唱:南风吻脸轻轻,飘过来花香浓。”蔡琴回忆道,“我站在光中,只能看到她的影子,我真的万万没有想到,她边听边帮我打拍子。”

1990年,在“香港星光熠熠耀保良演唱会”上,刘嘉玲第一次和偶像邓丽君同台。晚会现场,她看到邓丽君非常认真地排练,对每一个人都异常温柔。“她的认真态度,对每一个工作人员的态度,都是值得我敬佩的。我会觉得,我没有选错这个偶像。”

几乎所有人提起邓丽君,都会提到一个词:温柔。然而,深入了解邓丽君,才会明白她温柔之下的坚韧和情怀。9岁出道,16岁成名,21岁勇闯日本歌坛,不到30岁就在美国林肯中心、洛杉矶音乐中心、拉斯维加斯凯撒宫举办演唱会,创下“十亿个掌声”的纪录。这一切背后,是她一年365天不停演出的付出,是她日以继夜学习英语、日语等的拼劲儿,也是她视舞台为生命的坚决——她永远不可能放弃舞台。

另一个邓丽君不可放弃的是她的家国情。在那个特殊年代,邓丽君常常公开提及故土:“我父亲是河北人,我母亲是山东人,我讲的最好的就是山东话。我想去爸爸妈妈的故乡,为家乡的父老乡亲演唱。”

1994年,邓丽君去世的前一年,她登上了两个舞台。一个是当年6月,她登台演唱《长城谣》。当时她的身体已经有些虚弱,歌里有一句“四万万同胞心一样”,邓丽君即兴改了词:十万万同胞心一样。

另一个则是11月的日本演出,当时的她发着高烧,依然是旗袍,依然是在异国唱着中文——这是邓丽君生前最后一次公开表演。

或许,这就是我们始终怀念邓丽君的原因:她用她的歌声,启蒙了一代流行音乐人;她也用她的歌声,弥合了一个时代的伤痕。

任时光匆匆流去,她永远是华语乐坛上闪亮的星。

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧邓丽君,王菲,流行乐