著名相声演员马三立晚年登台时,说自己爱听歌,“李谷一、关牧村、马玉涛……还有那个邓嘛?邓丽君!”说到这儿,底下观众鼓起掌来,让老爷子来一段。

“我没忘记,你忘记我,连名字你都说错。”马三立张口就来,看来确实没少听,唱到最后一句“把我的爱情还给我”时,他还翘起兰花指,逗得观众大笑。

马三立唱的是邓丽君的《你怎么说》。后来,京剧演员王珮瑜也唱过这首歌,蒙古族歌唱家腾格尔还用它向“初恋”邓丽君表白——那时的他,还没凭借“硬核翻唱”受到年轻人追捧。

作为一名流行音乐歌手,邓丽君为什么能跨越时空、行当、流派、民族、语言、地域,成为“华人世界里的最大公约数”?华语乐坛才华横溢的歌手如云,为什么只有邓丽君让人如此念念不忘?

1968年,邓丽君在台湾夜巴黎歌厅表演新疆歌舞。

1982年,邓丽君拍摄《天涯歌女》MV。

“因为她的歌里,有乡音、乡韵。”民乐歌手龚琳娜在接受《环球人物》记者采访时这样回答。出生于1975年的龚琳娜,小时候跟着父母听邓丽君的歌;上了中国音乐学院后,开始爱上邓丽君;后来梳理华语音乐发展时,专门研究邓丽君。职业生涯中,她一直用音乐作品致敬、传承邓丽君。她渐渐发现,邓丽君独有的韵味,“来自戏曲,来自民歌,来自古典文化。这股韵味,是我们中华民族的底色”。而正是这种民族性,揭开了“千万绕梁音,再无邓丽君”的谜底。

以下是龚琳娜的自述。

“中国音乐的美,是余音绕梁”

不夸张地说,从我开始唱歌起到现在,邓丽君的歌声就一直伴随着我。

我出生在贵州,一个山歌烂漫的地方,最初听的邓丽君的歌,是从录音机里传出来的。记得那是上世纪70年末80年代初,父母买来磁带在家里放,我还小,不懂什么民歌或者流行音乐,只觉得这个女声好温柔啊,跟我听的山歌不太一样。等到上大学,我开始正儿八经地认真听她唱。有一天,我听着听着,感到浑身都酥了,特别舒服,很柔软,很放松,很有味道,只要有类似体验的听众,没有人不会爱上她吧!

2010年,我唱的《忐忑》火了,当年很多人纳闷,怎么堂堂一位民歌歌手成了“神曲天后”?我17岁考入中国音乐学院附中,学习民族声乐,20岁保送到国音声乐系。25岁拿了第九届青年歌手电视大奖赛专业组民族唱法银奖,26岁发行了首张个人民乐专辑《孔雀飞来》。所以,我算是正经的学院派,只是前期仅有圈内人知道我的名字。

现在回过头看,我靠《忐忑》为人知晓,与邓丽君唱黄梅戏出道,可以说是一种奇妙的缘分。因为《忐忑》的精髓不是别的,就是戏曲。《忐忑》的配器以笙、笛、提琴、扬琴为主,唱词来自戏曲锣鼓经,唱腔融合老旦、老生、黑头、花旦等多种音色。

我最早意识到邓丽君的“中国韵味”来自戏曲,是很偶然的一个机会。2016年,我在喜马拉雅平台开了播客,做科普、教唱歌。在梳理中国声乐艺术发展脉络时,流行音乐是很大一块,而说到流行音乐,邓丽君是绕不开的。当我把邓丽君和刘德华、张学友、王菲等人放一起研究时,发现她是流行巨星里少有的“戏唱得特别好的”。我看过一个视频,1992年中国香港“亚洲小姐”选美决赛现场,邓丽君和徐小凤一起登台表演黄梅调选段《戏凤》,“君扮凤,凤戏君”,即使是穿着晚会服装,一头鬈发,但是邓丽君的身段、眼神、唱腔,一看就是童子功。

这就解开了我心中的一个疑问:邓丽君在港台走红,又去日本发展,还到欧洲进修,但她唱流行歌曲《小城故事》、唱日文歌《空港》《北国之春》,甚至唱欧美歌曲,始终有中国韵律,为什么?因为她的发声、咬字、拖腔、颤音等,这些技巧都或多或少地受了戏曲的浸润。你听她的普通话,完全没有口音,一开嗓,流畅、婉转、悠扬,把中文的美唱到了极致。这样的音乐审美,中国人早在战国时期就统一了,就是《列子·汤问》里说的,“余音绕梁,三日不绝”。你知道有很多音乐学院的教授看不上流行音乐,他们觉得浅薄、没深度,但是只要提起邓丽君没有人不服。

我们民歌很少会讲什么派别,它更多是自然的、地方性的东西。但戏曲的流派众多,每一个流派的表演风格各异,经过一代代艺术家的打磨创造,既能做到一人千面,反过来看又是千人一面。这太了不起了,这对于我们上台表演的歌手来说,是取之不尽、用之不竭的养分和宝藏。邓丽君自幼跟着母亲听黄梅戏、看戏曲电影,后又学过戏曲,这都对她之后唱歌有深远影响。

学戏的人表演时有一个很大的特点,就是精气神,套用现在年轻人爱说的话,就是“气血充盈”“活人感十足”。1981年8月25日,“台中月光晚会”上,邓丽君唱了一首《你怎么说》,一袭红裙风姿绰约,她一边唱一边和台下互动,幽默、亲切的台风感染着观众,令人如沐春风。

邓丽君还把这股精气神从舞台延伸到生活。她后期事业遇到挫折,感情坎坷,但坚强乐观,只要一登台还是风采依旧。

“华语音乐的根,来自民间”

戏曲有韵味,但同时有一个局限,就是程式化,讲究有板有眼,用大白话说就是“得端着”。可邓丽君完全不会给人这种感觉,她很松弛、自然。

1973年,邓丽君在越南丽声戏院表演《唐伯虎点秋香》。

2012年,我录《法海,你不懂爱》时,一开始找不到感觉,因为我的性格偏刚强、激烈,唱情歌总是差点儿意思,不够放松、不够柔和、没有女人味。后来,焦虑中我去听邓丽君的歌,连着听了好几天,再去录《法海,你不懂爱》时,竟然有离魂之感——我好像不是我了,原来我也能这样唱歌。

当时我听了她的很多歌,其中有一首叫《小媳妇回娘家》。1984年的春节联欢晚会上,著名歌唱家朱明瑛翻唱过这首歌,“左手一只鸡,右手一只鸭”红遍大江南北,我们现在还在唱。这首歌是河北的民歌小调,也算是邓丽君家乡的歌。邓丽君还唱过湖南民歌《采槟榔》、安徽民歌《凤阳花鼓》、江苏民歌《采红菱》、台湾民歌《阿里山的姑娘》……她唱这些歌的时候,整体上都是松弛的、柔和的。

这是民歌的一大特点,自然、质朴、拒绝一切束缚。民歌的好,只有深入到当地、到民间才能体会。所以民间采风是我每年的必修课,草原、陕北、苗寨……民歌都是藏在山水间的。像我唱邓丽君的《在水一方》,常常会想起侗族大歌。我曾多次到贵州侗寨采风,发现侗族人喜欢顺水而居,像清水江、都柳江,所以他们的歌声也有一种“水音”——有透明度,有流动性,延绵不断、干净清澈。侗族大歌为什么被大家说是天籁?因为它们不尖锐,像水一样柔和,又有韧性,和邓丽君的歌声有异曲同工之妙。

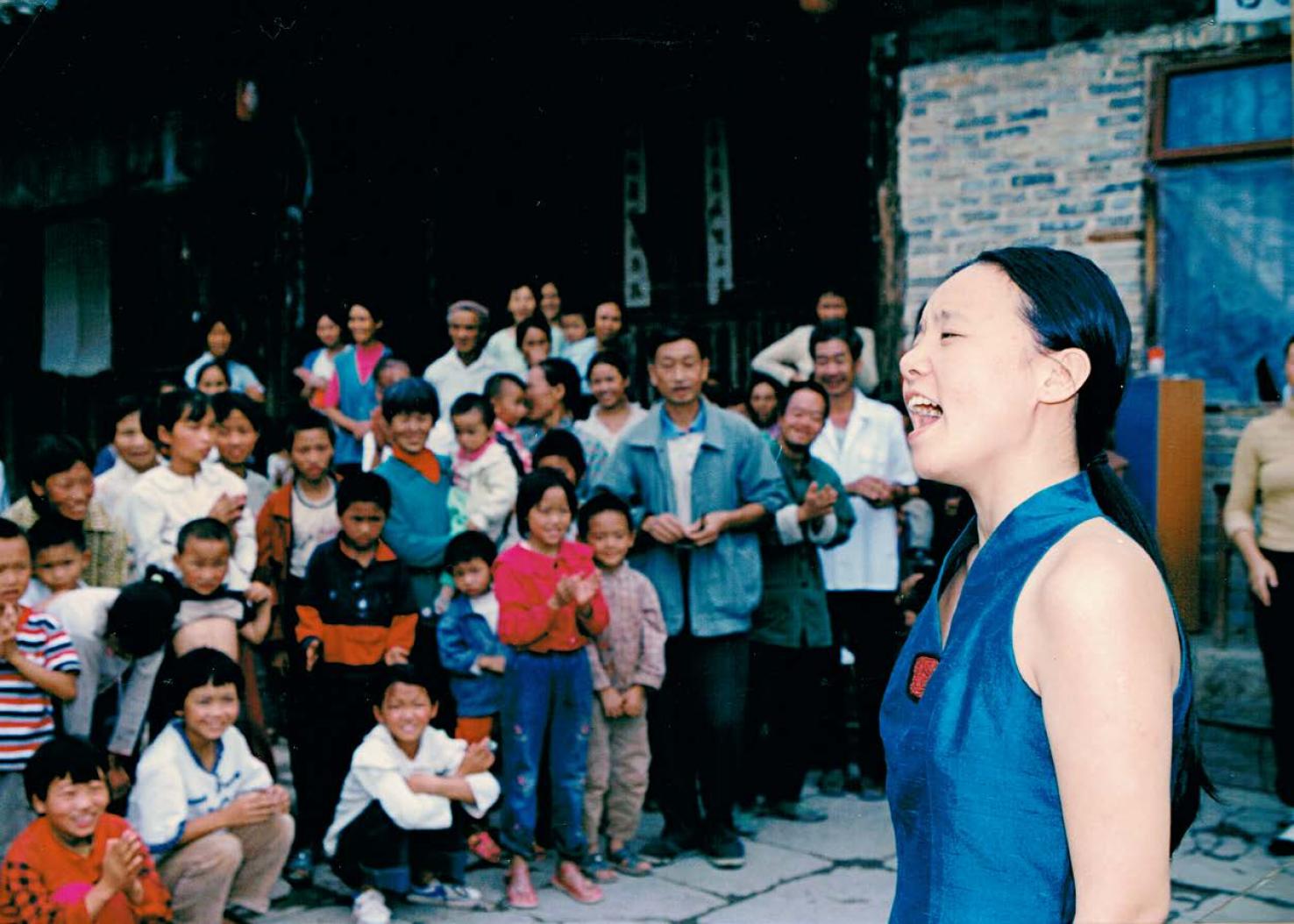

2001年,龚琳娜到贵州乡间采风。

我一直认为,华语音乐的根来自民间。我们有丰富的民歌,这是创作的源泉。如果我们中国音乐人完全按照西方的音乐根基走,可能流行,但不能成为经典。你看邓丽君也向西方学习,唱摇滚歌曲《I Love Rock'n Roll(我爱摇滚)》,唱迈克尔·杰克逊的《Beat It(避开)》,但她从来不以这些为主,她不忘本,才超脱流行成为经典。

世界需要什么样的华语音乐

邓丽君还有一个了不起的地方在于,她突破了流行音乐和严肃艺术的边界。如果说民间音乐是下里巴人的艺术,对应的阳春白雪就是文人音乐。她的流行歌曲里有很多民族乐器伴奏,同时也掀起了一股歌唱唐诗宋词的风,这风一直吹到今天。她本人更是散发着古典之美,这是中国文人音乐的特质。

我一直认为,对邓丽君的传承,不应该停留在模仿、照搬上,要有自己的理解,要有新的东西。我曾经把邓丽君的《但愿人长久》改编成了摇滚版本,很多人听了非常震惊。《但愿人长久》根据豪放派诗人苏东坡的词改写而成,是他在中秋节“大醉作此篇”,所以我觉得唱这首歌时应该是激情澎湃、豪放洒脱的,这是我和邓丽君不同的想法。

我对古典文化、传统文化也情有独钟。我出了张专辑《山海神话》,将中国上古神话故事用音乐唱出来;我还根据蔡文姬写的《胡笳十八拍》,创作了全本琴歌,古琴、笛子、笙……接下来,我要开启新一轮的“国风音乐会”全国巡演。上一次巡演,为了致敬邓丽君的《在水一方》,我唱了《蒹葭》。说起来,这些多多少少都受到了邓丽君的影响。

这些年我总在思考,世界需要什么样的华语音乐?我们老说“民族的就是世界的”,慢慢就走入一个误区,好像“越土越洋”。现实是,我如果把戏曲、民歌直接拿到国外大型音乐节上去唱,大部分外国人听不懂,我必须打破、创新,把民族文化、古典文化融合时代精神,做出新的东西来。就像邓丽君,她把自己天生的音色、天生的民族的根底,转化成了全世界人都能听懂的音乐语言。华语乐坛传承邓丽君的音乐遗产,我想关键也在这里。这也是我最想对邓丽君说的话——谢谢,感谢她为华语音乐所做的一切,她扎根民族,走向世界,我辈只有更加努力,才算对得起她。

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧龚丽娜,邓丽君,戏曲