视频来源:新京报我们视频

一则跨越30余年的顶替事件,再次搅动舆论场。日前,河南沁阳官方通报,“5旬辅警高考被顶替”一事基本属实。从1990年高考莫名“落榜”,到2022年意外得知真相,再到如今得到官方确认,当事人席南等了三十多年,才等来“基本属实”的结论。而顶替者李某刚,早已在当地医疗系统一路晋升,成为孟州市西虢镇卫生院副院长。

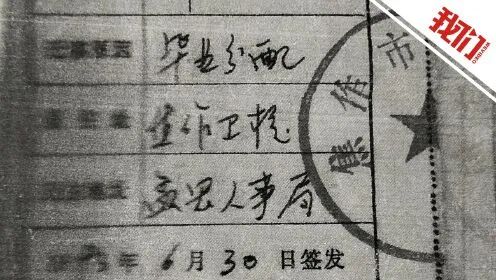

一纸迟来的通报,虽是调查迈出的关键一步,却难以抚平当事人被改写的人生轨迹。录取通知书被截留、身份信息被冒用、顶替者成功入学、顺利就业——这一系列环环相扣的操作,显然并非一人之力可为。如果没有人为其开道、为其“背书”,李某刚又怎么可能将另一个人的人生“据为己有”?

图片来源:新京报

从相关报道的细节来看,李某刚的档案资料可谓漏洞百出,在他的各份不同名目的档案中,多项关键信息前后矛盾;但这些破绽,却在多个环节、多个年头被一再忽视、一路绿灯。不仅教育录取系统未能察觉,就业、晋升等关键节点也无一问责。这不是制度偶发的空档,而是监督机制长期未能生效的结果。

必须正视的是,冒名顶替不仅是对个体的伤害,更撕裂了整个社会对正义与规则的信任。教育原本是改变命运的阶梯,而席南因冒名顶替,失去了应有的受教育机会,被迫走上一条迥然不同的轨迹。

此事令人痛心,也令人警醒。近年来,从农村女孩被人顶替上大学,到退伍军人被人冒名入职国企,伴随着一起起典型事件的曝光,社会舆论一再呼吁加强对冒名顶替问题的制度性防范,对此类事件一查到底、问责到人。而在个案之外,我们也更需展开系统反思:还有多少不公平的个案等待纠正?怎样降低被冒名者的维权成本?在此基础上,如何为他们挽回损失?对顶替者开除处分,只是解决问题的第一步。

毫无疑问的是,不论是多少年前的“陈年旧账”,法律都绝不会纵容冒名顶替的恶行。我国教育法早已明确规定盗用、冒用他人身份,顶替他人取得入学资格,是明确的违法行为,情节严重者需追究刑责。无论时间跨度多长、案件发生多早,只要有查证依据,有关部门就应一查到底,依法处理。对于东窗事发后的李某刚,我们也不妨拭目以待,看看他之后会受到怎样的处理。

时至今日,学籍联网、身份核验等机制,早已让冒名顶替的空间大大压缩。但这不意味着我们可以不再重视此类问题。相反,新的“增量风险”越低,社会越要以“除恶务尽”的态度解决好作为“存量”的历史遗留问题。以席南的遭遇为例,在这起个案中,有关部门不仅要彻查顶替者的入学、就业、升迁全过程,还应核查背后有无中介操作、有无单位参与、有无失职渎职行为,并依法追责。与此同时,还要完善制度层面的纠错机制。对已发现的冒名顶替线索,相关部门要建立快速响应机制,压实责任链条,真正降低受害者的维权成本。此外,对于受害者而言,除了恢复身份之外,也应想方设法使其得到合理的补偿。

让错位的身份得以还原,让公平正义得以落实,这是席南30多年来早该得到的结果,也是关心此事的公众的所望所盼。唯有如此,才能维护社会对法治的信仰,并进一步夯实教育公平的基础。

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧冒名顶替,席南