刘斯奋

1944年生于广西,祖籍广东省中山市,作家、书画家。毕业于中山大学中文系,曾任广东省宣传部副部长、广东省文联主席、广东画院院长、广东省政协常务委员等。长篇历史小说《白门柳》荣获第四届茅盾文学奖,近来推出“蝠堂诗品”丛书。

阳春三月,正是花开好时节。作家、书画家刘斯奋一行从广州出发,驱车200公里,来到翁源县有名的山谷——大水坑。山谷里,桃花开得正艳,鸟鸣阵阵,偶尔传来鹅叫声,出自附近的农舍。81岁的刘斯奋坐在一棵桃树下,谈李白、说杜甫,兴致勃勃。

此情此景,难免让人忆及唐代诗人崔护的诗《题都城南庄》:去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。“这首诗把诗人的惆怅、失落之感表达得很充分。而现在我们在桃花树下讲诗,也别有新意。”刘斯奋说。等到晚上,农家院里摆上一桌农家菜,头顶着皎皎圆月,几人把酒言欢。

在翁源采风的几日,是刘斯奋难得的外出时光,更多的时候他都宅在家里,看书、写字、画画,偶尔也刷刷手机。一路采风,他兴致不减,后来还诗兴大发,一气挥就了3首《岭南好》。

2023年,刘斯奋在广州市文化馆为香港青年做“家国情怀”文化讲座。

刘斯奋可以说是广东文化界的一位“跨界奇人”。他写过小说,长篇历史小说《白门柳》10多年前就获得茅盾文学奖;他善丹青,被公认为“新文人画”的佼佼者,曾任广东画院院长;他兼做学术研究,在诗文领域均有造诣;他还历任广东省新闻出版局副局长、广东省委宣传部副部长、广东省文联主席等职,不遗余力推动广东文化建设,为“岭南文化”正名,倡导良好文风……如今,这位老人的身影,仍会出现在各种文化活动中,为发扬传统文化而奔走。

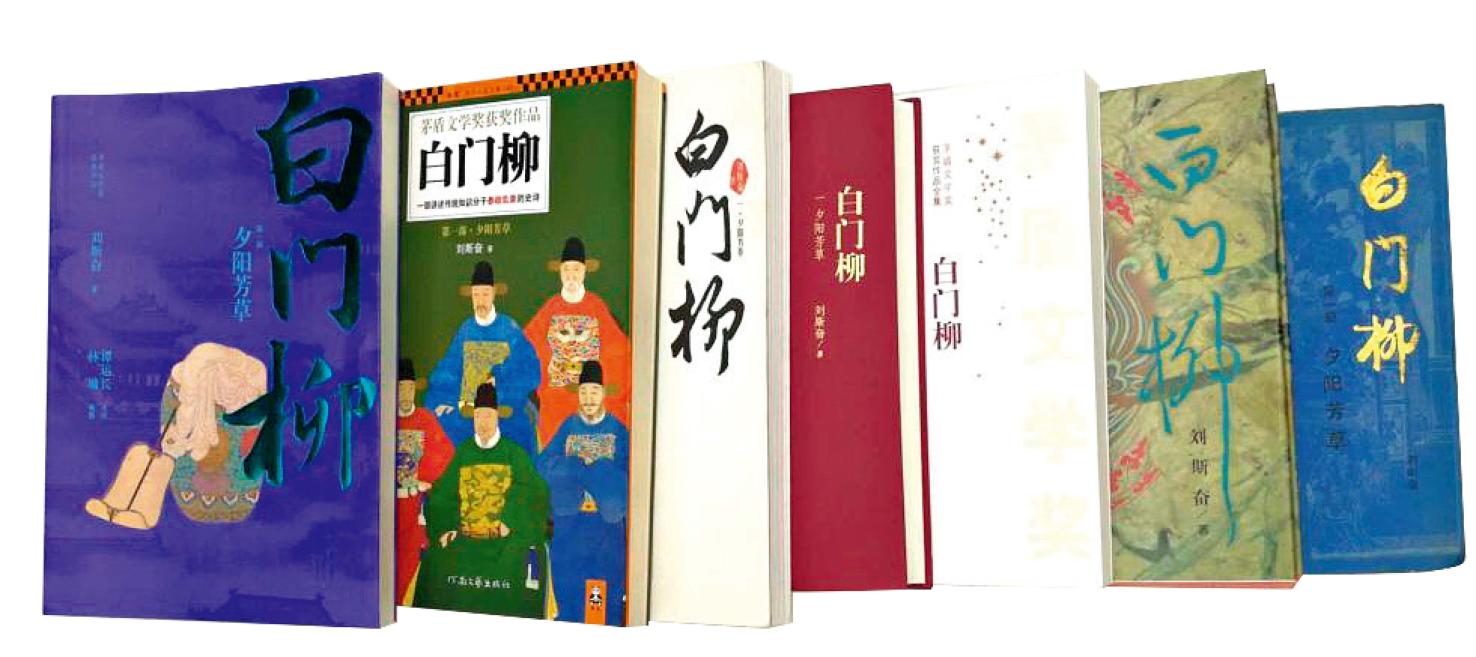

16年一部《白门柳》

这些年,《白门柳》不断再版。

刘斯奋常年游走在诗文书画间,被称“文艺通才”。这离不开他的家学滋养和熏陶。

父亲刘逸生原本是鞋匠之子,自学成才,在古典文学上颇有研究。母亲是香港富家小姐,钟爱古典文学、诗词歌赋,给子女的启蒙读物便是古诗词。刘逸生后来参与创办羊城晚报,主持副刊《晚会》多年。“我父亲办‘晚会’,宇宙微尘、古今中外、花鸟虫鱼,可谓无所不包,又特别注重知识性和趣味性。这些文章大大丰富了我的课外阅读。”刘斯奋对《环球人物》记者说。1959年,刘逸生在《晚会》上开辟“唐诗小札”专栏,解读唐诗。两年后,专栏文章被集结成书《唐诗小札》,一经出版风行大江南北,此后几十年,这本小书在唐诗爱好者眼中一直被视为经典。

家中藏书丰富,刘斯奋从小学三年级就开始看大部头小说,古典诗词读得最多,“现在看,我的传统文化根基主要来源于古典诗词”。他也动笔写作,写诗或者散文,并以文会友。每有新作,便手抄下来,然后用复印纸印几份,分送大家,切磋唱和。

中山大学教授陈永正是当年的诗友之一。他记得1960年冬的一天,刘斯奋拿着自己的诗集《弄斧室诗钞》,步行到他家,探讨新作。其中有一首七言绝句《观沼气发电有感》:“江湖浪迹任消磨,一旦逢春意气多。愿化明珠三万斛,直教流影乱星河。”

后来,刘斯奋考入中山大学中文系,毕业后下过农场围海造田,也到海南地方文化局工作过。1975年,他调回广州,生活安定下来。工作之余,他将精力转向古典诗文的整理推介,出版《岭南三家诗选》《苏曼殊诗笺注》《周邦彦词选》等,“很大一部分原因是自己的兴趣所在。更重要的是,我认为一个人人格的形成,传统文化修养极其重要。而了解传统文化,古典诗词是一条重要途径”。

刘斯奋也没想到,这些传统文化的浸润和积淀,后来会影响到他创作一部大部头——长篇历史小说《白门柳》。

他写《白门柳》纯属偶然。1981年春,他赴广西南宁出席一个学术会议,在行经西江的轮船上,认识了同去参会的邢富沅。邢富沅当时是中国文联出版公司编辑,两人一路谈史论文,颇为投缘。后来,邢富沅跟刘斯奋约稿,请他写一部历史小说。“我之前虽然也写写文章,但没写过小说,经他一说动了心。”刘斯奋说。

经过反复考虑,刘斯奋决定动笔写《白门柳》。白门,指南京;柳,有故国之思的意味。小说以明末清初为背景,讲述活跃于江南地区的知识分子如钱谦益、冒襄、黄宗羲等,与秦淮名妓柳如是、董小宛等的生活遭遇和命运选择。“激发我选择这一主题创作的动力有二:一是试图发掘民族文化的认识价值,通过思想家黄宗羲等人在‘天崩地裂’式的社会巨变中所走过的坎坷曲折道路,来揭示中国17世纪早期民主思想产生的社会历史根源;二是审美价值,全力挖掘历史中所蕴含的中国文化之美。”

当时,刘斯奋还在省委宣传部工作,只能在业余时间写作。他参考了大量史料,包括《儒林外史》等明清小说,核查那些文人的故事和经历,力求还原历史细节。写作时,他字斟句酌、精雕细刻,“经常是每天只能写出500字、1000字,偶然能写出3000字就是大丰收了”。这一写就是16年,最终完成3卷本130万字的《白门柳》。

1997年底,《白门柳》第三卷尚未付梓,已凭前两卷获茅盾文学奖,同届获奖的还有陈忠实的《白鹿原》。后来,很长一段时间里,《白门柳》引发了各种研究和讨论。它被认为“不仅是一部历史小说,也是一幅乱世男女的百态图和庞大王朝土崩瓦解的史诗画卷”。近30年过去,小说多次再版,还被改编成电视剧、话剧、粤剧等。

“我把一生中精力最旺盛、艺术感觉最敏锐、创作力最强的这段岁月都给了《白门柳》,到今天仍有人读它、欣赏它,此生无憾了。”刘斯奋说。

1997年,获得茅盾文学奖的刘斯奋(右)在颁奖现场。

文人中的画家,画家中的文人

获得茅盾文学奖后,刘斯奋没有继续创作,而是选择封笔。

“写《白门柳》,几乎耗尽了我所有的才情。之后激情不再,难以突破,可以说是江郎才尽。我少年时有两个梦,一是当作家,一是当画家。人生不过短短数十年光景,何不试着换一种活法呢?”于是,他重拾画笔,去追寻另一个梦。他从小喜欢画画,原本想考广州美术学院美术系,但因当年停止招生,他才考了中山大学中文系。绘画之梦中断,但他从未放弃,读大学时偶尔也作画,有时还画画墙报。

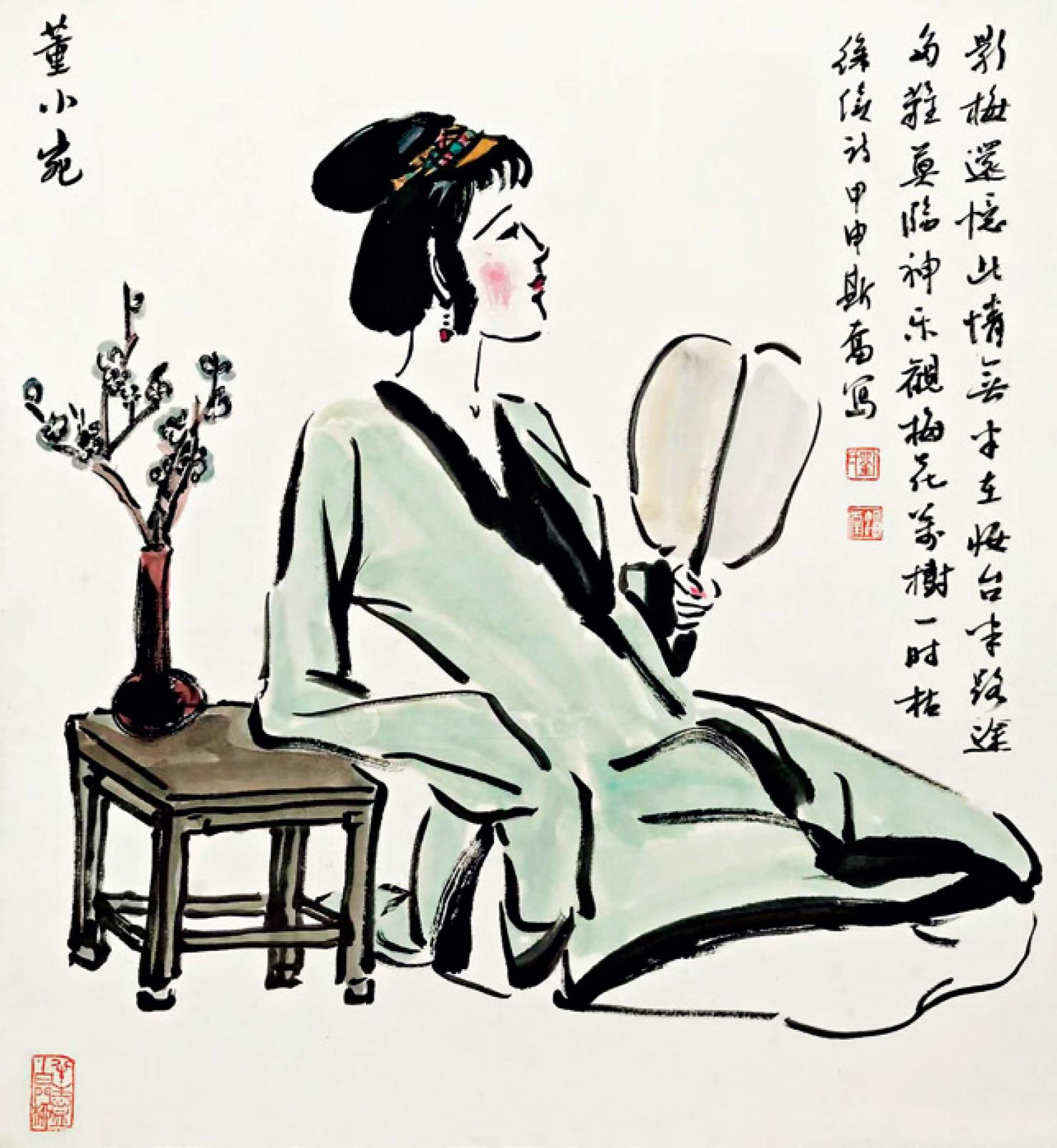

刘斯奋的人物画作品《董小宛》。

刘斯奋并没接受过系统专业的美术训练,专注绘画后,他经常观摩古代名家之作,尤其是文人画。“传统中国画的文人画,作者是不愁衣食的士大夫,画画主要是出于个人的兴趣爱好,因此爱怎么画就怎么画,技术不必经过严格的训练,凭借的是文化的修养和个性的发挥。”真正创作时,他也是传统文人画的路子,注重灵感和激情,“兴发之时,只得于工作室中,覆毡于地,俯伏作画”。每每完成画作,他还会写上题目和点题的诗文,大都信手拈来。

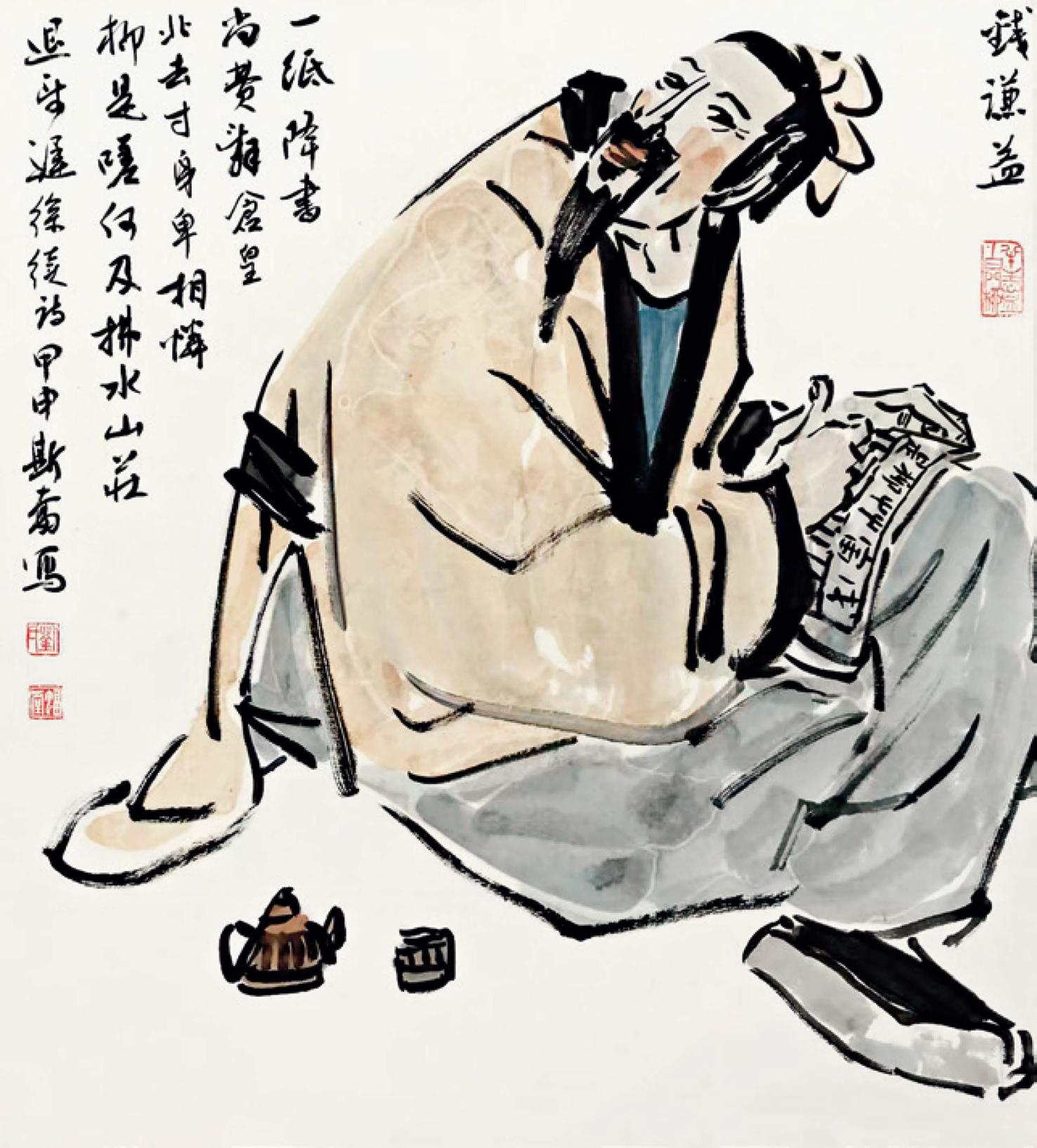

他先从古代人物画起,画《白门柳》里的钱谦益,手捧一纸降书,扭头嗟叹;画董小宛,侧坐榻上,一手执扇,一手斜倚,身后的桌上置一花瓶,瓶中插有一枝梅。后来,他又探索以这种写意画的方式画现代人物,“过去写意画只画古人,因为古人宽袍大袖,适宜以长线条、大写意的方式表现,然而现代人露出胳膊和腿,如何用大写意的笔墨加以表现?”他画《柳荫》,一名少女独坐柳树下沉思,静谧美好;画《冬日阳光》,一名女子手牵两只狗,意趣横生。当他把这批新作展示出来时,画坛叫好声一片,被称“新文人画”。

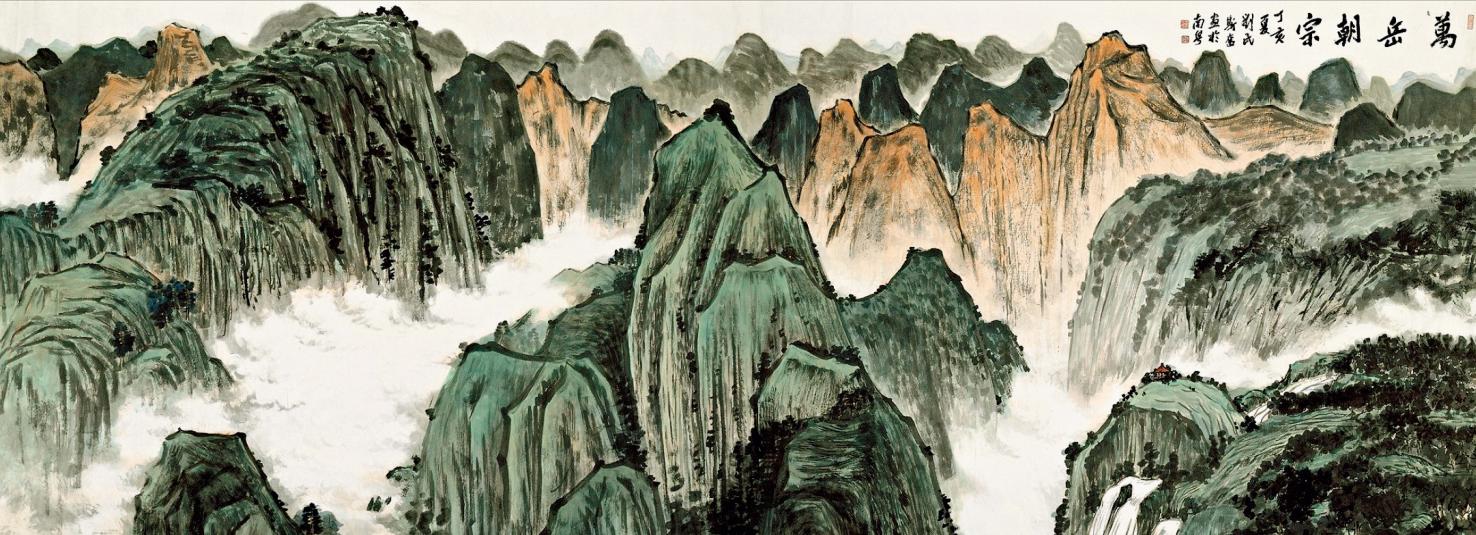

刘斯奋的山水画作品《万岳朝宗》。

人物画得多了,刘斯奋开始转向山水与花鸟。有雅趣小品《翠谷春晓》《小园清话》,也有峭壁连峰的《渡江云》《青山红树鹧鸪啼》,还有主峰耸立、群峰连绵,山间云气蒸腾的长卷《万岳朝宗》。后来,他的《万岳朝宗》和《藏春坞》均被人民大会堂收藏。

刘斯奋的人物画作品《柳荫》。

近些年,刘斯奋继续在山水画、花鸟画中不断尝试。就在去年,他把当代都市画在山水画上,取名《苍山无恙又芳辰》。这幅山水画,背景是苍山,前景为都市,两者和谐共存,右下角连片的红棉和点缀在苍山之上的森林也相互映照。“现代工业文明的美,需要我们自己去发现。而传统的笔墨表现方式也需要与现代都市的几何线条相融合。”刘斯奋说。

刘斯奋的人物画作品《钱谦益》。

就这样,刘斯奋在诗文书画间不断游走。他曾给自己取了一个别号“蝠堂”,寓意醉心文学、绘画、书法、学术,有如蝙蝠之似鸟非鸟,是兽非兽。而找准了定位后,他自得其乐,愈发觉得“做一只‘蝙蝠’,其实也快活得很”。

最大的野心是成为一名文化人

和刘斯奋打过交道的人,大都觉得他待人处事不拘小节、率性耿直,遇大事则敢于坚持己见。

只要是看不惯的事情,刘斯奋都会直言不讳。2010年,有感于“当前文风积弊之深重,可谓触目寒心”,他与7名学者共同发表《岭南宣言——关于救治当前学风文风的呼吁》,直指知识界存在的部分“以艰深文饰浅陋”“以抄袭冒充研究”“以繁琐支撑空洞”等弊病,呼吁有识之士“挺身而出,端正学风,改造文风,担负起中华文化复兴的使命”。而当时的他,早已卸任领导职务。

如今,刘斯奋过起了“从心所欲”的生活,睡觉睡到自然醒,偶尔读书、画画、写字,全看心情。年过八旬,他活跃在微信朋友圈,几乎每天都转发好几条时事新闻热点,“传统文人特别强调对社会和现实的关注”;他不排斥新观念、新技术,在记者采访前发来DeepSeek对他本人和作品《白门柳》的介绍,但对人工智能也认知清醒,“只是一个工具而已,无法替代原创性,尤其是文艺创作”;他仍在工作,去年刚刚出版“蝠堂诗品”丛书,对经典诗词进行选注和译赏;他为传统文化四处奔走,经常为年轻人做讲座;他持续表达,录制“粤人诗说”短视频,讲“爱情故事,杜甫白居易谁写得更好”,也讲“苏东坡也闹粤语乌龙”……

与刘斯奋聊天,很容易会被他的率性、洒脱感染。“少年时代的几个梦想都实现了,始终没有脱离文人的身份,我还有什么不满足?”“我这辈子最大的野心是成为一名文化人。”“我爱干什么就干什么,从来不是专业的,都是业余的,但是业余的状态、专业的精神。”末了,他还诚恳地给记者建议:“你也一样,还能做很多事情,想做什么就做什么,行不行做过才知道。人生如此丰富,何乐而不为呢?”

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡刘斯奋

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错