提起“解剖学”的课堂

这似乎是个

严肃的地方

记忆难度大、实操要求高

“谈解剖色变”

是很多医学新生的第一感受

但在南开大学医学院

有一门“局部解剖学”课

“人人爱!零差评!”

90后的“青椒”老师申天宇

一亮相就自带“流量”

超强的语言感染力和独特的教学秘籍

让这门课吸粉无数

那这门课究竟有啥魔力?

01

在医学课堂

解剖“生命之美”

解剖学作为研究人体结构的学科

是现代医学发展的基石之一

大量的专业名称术语

人体的神经器官结构

共同构成了一个庞大而复杂的体系

课程难度亦是不可小觑

2020年

申天宇来到南开

初执教鞭

他时常琢磨着

如何通过这门较严肃、庄重

甚至有点“令人害怕”的课

帮助大家多维度地去理解生命?

申天宇将方向锁定为“生命之美”

“教学不仅仅是传授专业知识,

更是文化的传递与思想的塑造。”

于是他用结构之美、色彩之美

来承载生命教育的课堂

以更创新的方式、更有趣的课堂

引导同学们在“肌肤与血脉”间

感受生命的重量

2023级临床医学专业本科生张润昊还记得:

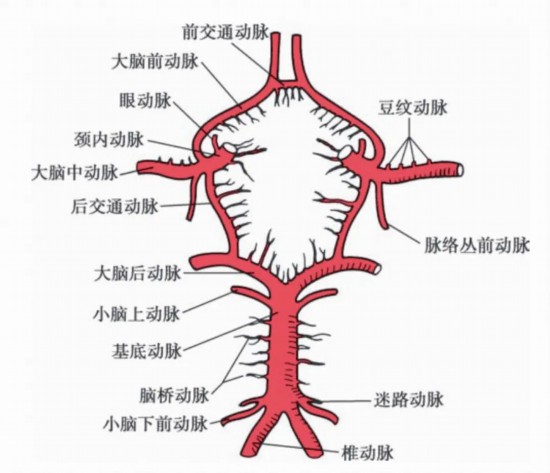

“申老师在讲大脑动脉环时,

把其结构走向演变成了一个‘美’字。

这让同学们觉得生动又有趣。”

大脑动脉环(Willis环)示意图(图源:《神经病学》第10版)

不囿于学科的框架

申天宇在备课中还常常去探寻

医学和美学、人文知识的勾连与碰撞

将启发、思辨、美育等元素

融入教学过程中

在他的课堂上

血管的走向

变成了长江、黄河的支流

神经的分布

变成了“丝绸之路”的途经路线

淋巴结

变成了天上的星座

……

从祖国的大好河山

到宇宙的浩瀚无垠

人体结构

不再是艰深晦涩的术语条文

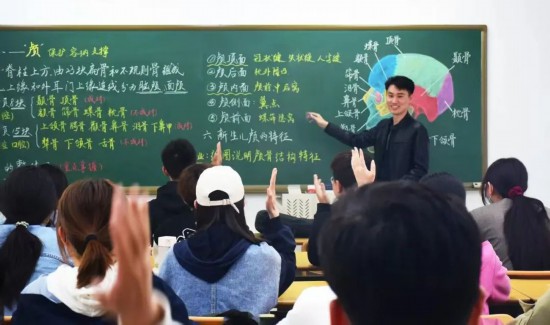

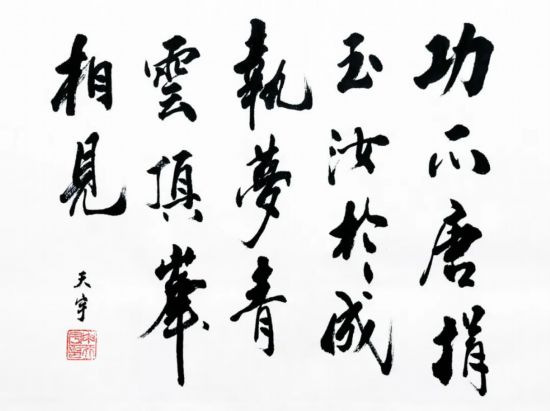

作为20多年的“书法特长生”

申天宇也把自己的爱好

融入到教学过程中

“我没有想到

在南开大学的黑板上

书法这项爱好

竟成就了深受学生喜爱的板书!”

申天宇坚持用“板书+多媒体”

相结合的方式授课

他觉得“手写板书”“手绘图谱”

也是一种重要的美育方式

于方寸黑板上

文字与色彩交织碰撞

生命的结构在他笔下栩栩如生

不少上过课的同学

都成了申老师的“忠实粉丝”

称赞道:

“解剖这种比较枯燥的课程

他可以让大家课上

就完全掌握知识点!”

02

从专业课

到“人生课”

“关注人体解剖,探索人生解剖”

申天宇每堂课的ppt首页

都有这样一行字

他希望像自己的启蒙老师们一样

将这门专业课也上成

同学们的人生大课

在医学界

将遗体捐献于医学研究的人

被尊称为“大体老师”

他们用身躯架起医学的桥梁

让更多生命得以延续

每学期的首堂局部解剖学实验课

都有一个固定环节——

南开医学生们需要起立静默

向“大体老师”鞠躬致礼

完成医者生命课题的首场“成人礼”

行礼完毕

才展开实操学习

“是‘大体老师’的奉献

我们才有机会拿起手术刀

去探索人体结构的奥秘

我们要常怀敬畏和尊重之心”

申天宇常常在课堂

分享那些关于生命、关于死亡、

关于医学伦理的故事

今年清明节

他再次带领学生们走进

医学院“生命的意义”展厅

阅览“大体老师”们的

一封封遗体捐献书和前辈箴言

向这些无言良师送去缅怀和敬意

申天宇希望学生们

可以通过这门课体悟到:

“解剖学并不是

冰冷且繁杂的知识碎片

而恰恰是充满了

温度和意义的生命故事”

在这个过程中

建立起“性命相托”的责任感

从而理解生命、敬畏生命

03

做好学生的青春领路人

作为“90后”

申天宇年龄上与学生们并没有相差太多

所以他一直坚持

以“师长”的言行规范学生

以“学长”的姿态融入班级

成了深受学生欢迎的“人气教师”

获评南开大学多项奖项

四年的从教经历

让他对当初的想法愈发笃定:

“如果我走向临床

那我们国家只是多了一位医生

但做了医学老师

我相信,我国未来一定会

涌现出成百上千位优秀的医生。”

让学生在自己的课堂

真正萌生出对医学的热爱

对申天宇来说

是一项幸福的事业

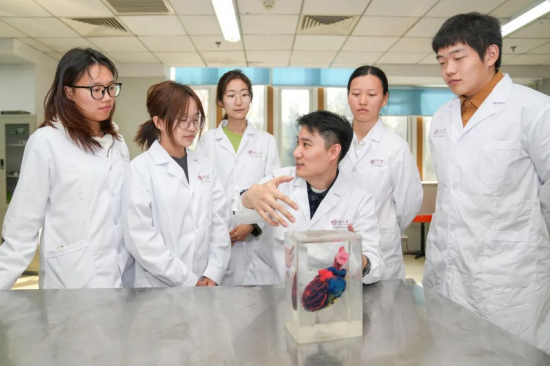

对于“局部解剖学” 的未来

他计划借助南开平台

探索生命美学

运用科技让学生感受生命多彩

“青春不言悔,爱拼才会赢

愿我们执梦青云,顶峰相见!”

这是申天宇送给学生

也送给自己的寄语

有关生命的教育

从不是医学生的专属

它是值得每个人

去追寻的人生课题

让我们从申老师的课堂汲取力量

像他一样

怀着对生命的敬畏与热爱

用珍视生命的光芒

照亮人生旅程

来源:新华每日电讯综合整理自南开大学微信公众号、网友评论等

整理:黄紫怡、党彦芝

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡“青椒”老师,申天宇