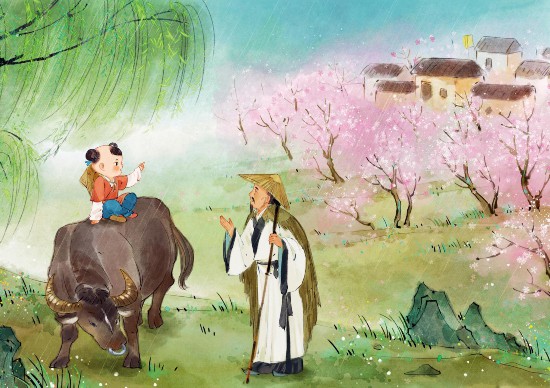

清明时节雨纷纷,

路上行人欲断魂。

借问酒家何处有,

牧童遥指杏花村。

每逢清明,这首广为流传的佳作便会浮现在人们的脑海。其清新的笔调中流动着深婉的惆怅,淡淡的忧伤中又饱含着勃勃的生机,形象地概括了中华民族赋予清明时节的微妙而复杂的意蕴。

清明是美好的自然节气,淑气清和,风光明丽;清明是感伤的人文节日,寒食清明相连,感情寄寓绵长;清明更是烙印在中国人心中的文化胎记,无论身处北国江南,一缕别样的情愫总会曼衍在细雨蒙蒙中,汇入蜿蜒流淌的诗情长河。

春去春来归

作为自然节气的清明,在古代诗人心中是美好的。唐代韦应物的《寒食》说:清明寒食好,春园百卉开;宋代程颢的《郊行即事》说:况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。明代才子文徵明有一首《梨花山鹧》,描绘了奕奕梨花的明艳生辉,也记录了山鹧鸪啼叫不歇的欢快节奏,并特别强调,因时近清明,春色绽放到了顶峰——十分春色近清明。

清明到了,唐玄宗李隆基召集群臣到哥哥宁王李宪府中山池间宴饮,觥筹交错之际布置了赋诗作业——以“飞”字为韵创作五言诗。宰相张说是政坛文坛的双料大手笔,写下了《清明日诏宴宁王山池赋得飞字》:今日清明宴,佳境惜芳菲。摇扬花杂下,娇啭莺乱飞……承恩如改火,春去春来归。此诗清丽典雅,描摹清明时节草长莺飞的美景,叩谢天子的皇恩浩荡,应景又切题。

李正封的《洛阳清明日雨霁》则展现了唐代洛阳城里的士民在清明日出城踏青的热闹场面:晓日清明天,夜来嵩少雨。千门尚烟火,九陌无尘土。酒绿河桥春,漏闲宫殿午。游人恋芳草,半犯严城鼓。最有趣的是诗的尾联,城里人在城外游兴太浓,陶醉在大自然中,忘记洛阳城还有宵禁!待游罢归来,有半数人错过了宵禁的暮鼓,想必官吏也理解清明日的特殊性,可能睁一只眼闭一只眼地给晚归者开了城门。

清明也是女子尽情放飞青春的好时节。她们采鲜花、荡秋千、斗青草,无拘无束,诗意飞扬。宋代晏殊《破阵子·春景》就形象地展示了这样的清明女子图鉴:

《破阵子·春景》

北宋·晏殊

燕子来时新社,梨花落后清明。

池上碧苔三四点,

叶底黄鹂一两声,日长飞絮轻。

巧笑东邻女伴,采桑径里逢迎。

疑怪昨宵春梦好,

元是今朝斗草赢,笑从双脸生。

燕子来时新社,梨花落后清明。池上碧苔三四点,叶底黄鹂一两声,日长飞絮轻。

巧笑东邻女伴,采桑径里逢迎。疑怪昨宵春梦好,元是今朝斗草赢,笑从双脸生。

这首词以女子口吻而作,上阙绘景,下阙写人。燕归来,梨花落,碧苔生,飞絮扬,黄鹂声中,清明到了。女主人公在采桑路上邂逅邻家小伙伴,开心地玩起了斗草游戏。奇怪,今天这斗草游戏怎么赢了一把又一把?哦,想起来了,自己昨晚做了美妙的梦,说是新春会有好兆头,原来这好兆头已经在斗草游戏中应验了!

三见清明新改火

作为民俗节日的清明,其内涵则是复杂的。古代朝廷将民间寒食清明连过的风俗合法化并法定放假。寒食日,家家户户禁炊烟、吃寒食;寒食罢,清明至,大家用新火点亮蜡烛、点燃炉灶,开启新篇。同时,人们纷纷为祖先扫墓上坟,祭祖追远,无法返乡者则以诗文和春酒寄寓思乡的情怀。唐代权德舆在《清明日次弋阳》中道:自叹清明在远乡,桐花覆水葛溪长;宋代高翥的《清明日对酒》说:南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。

宋神宗元丰五年(1082年),苏轼在黄州经历了第三次寒食清明节。此前,他结束乌台诗案的凶险梦魇,死里逃生,于元丰三年二月到达黄州,开启贬谪岁月。

惊魂初定,他生活贫寒,心情孤苦,虽在城外开垦了东坡,种地以自给,也营造了雪堂,吟咏以自解,但内心阴影依然巨大。所以,元丰五年的寒食,他在诗中描写了凄风冷雨、破灶湿苇的辛酸苦楚和君门九重深而不得返朝、坟墓万里远而无法归扫的困顿无奈,充满晦暗色调。可次日清明,州守徐大受为其派分新火,苏轼的心境似乎一下被点亮了。他写下《徐使君分新火》:临皋亭中一危坐,三见清明改新火。沟中枯木应笑人,钻斫不燃谁似我。黄州使君怜久病,分我五更红一朵。从来破釜跃江鱼,只有清诗嘲饭颗。起携蜡炬绕空屋,欲事烹煎无一可。为公分作无尽灯,照破十方昏暗锁。

苏轼自嘲道:我就像被废弃沟渠中无法燃烧的枯木,一无是处。黄州太守徐大受体恤我久病于此,派人为我送来新火。我这身板早已瘦得像李白在饭颗山诗中戏谑的杜甫一般,那就借着新火搞点吃的吧,结果就着烛光在空屋子里找呀找,根本找不到下锅的米。最后,他笔锋一转:腹中饥饿、身体清瘦都没关系,只要我心明眼亮就不怕。我要将徐使君赠我的新火化作数不尽的明灯,把世界照得澄澈明媚。

这把清明的新火引发了苏轼文学创作的燎原之势,其旷达情怀飙升至人生第一个顶峰,璀璨夺目的篇章喷涌而出。两天后,他写下《定风波》,高扬着一蓑烟雨任平生的潇洒态度;四个月后,他写下《赤壁赋》,发出了苟非吾之所有,虽一毫而莫取的超然感喟;又写下《念奴娇·赤壁怀古》,表达出江山如画,一时多少豪杰的豪迈情怀……

清明时节过边城

在诗词的长河中,清明早已化作中国文人记忆深处的DNA。无论身处何方,每当清明来临,士大夫文人心中总会有感慨,笔下必然流淌出诗句。

金元时期的政治家、文学家耶律楚材受成吉思汗征召,随蒙古大军西征中亚花剌子模,在攻破其新都撒马尔罕后,受命留驻当地数年。他自幼接受严格的儒家经学教育并深谙中原传统文化,在《庚辰西域清明》中感慨,自己这样一位远客来到西域边城,恰逢清明时节,不觉临风生情:清明时节过边城,远客临风几许情。他又写道,西域的葡萄美酒玛瑙杯令人沉醉也令人愁肠百结,不由得怀念远方故园深院中的情景:蒲萄酒熟愁肠乱,玛瑙杯寒醉眼明。遥想故园今好在,梨花深院鹧鸪声。

恰在这段时间,全真教道士长春真人丘处机也受成吉思汗邀约与其会面。他劝谏成吉思汗要去暴止杀、保民爱民,影响了成吉思汗的立国治国方略。因此,耶律楚材与丘处机在撒马尔罕多有往来并留下唱和诗文。

根据《长春真人西游记》所载,1222年农历二月二日是春分,丘处机应邀与诸公出游郭西。当日天朗气清,众人游赏于池台园圃,列坐青草丛中,饮葡萄美酒,谈老庄玄学,恍如当年的兰亭雅集。归来后,丘处机作诗《二月二日司天台判李公辈邀游郭西归作》,其中写道:雨霁雪山遥惨澹,春分河府近清明。河府,即撒马尔罕。丘处机在雪山下的撒马尔罕,正当春分,就已掐指计算清明的时间了。在诗的最后,他表达了对风调雨顺、国泰民安的生活的向往——高吟归去待升平。

耶律楚材读罢此诗,用丘处机的原韵和了十首,题作《壬午西域河中游春十首》,第十首最后一句是:讴歌鼓腹庆升平。和丘处机一样,他也在借清明诗歌表达对和平幸福生活的期待与愿景。(作者单位:海南大学人文学院)

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧明时节