2024年12月,许振超在山东青岛接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 侯欣颖/摄)

许振超,山东荣成人,生于1950年。山东港口青岛港青岛前湾集装箱码头有限责任公司工程技术部固机高级经理、高级技师,先后被授予全国劳动模范、全国优秀共产党员等荣誉,2024年9月被授予“人民工匠”国家荣誉称号。

当第一缕阳光划破海平面,山东港口青岛港的“钢铁森林”已苏醒,港口边一字排开的桥吊正忙着将成批的集装箱装上货轮。

桥吊又称桥式起重机,是港口作业的主力军。其顶端有一个小屋子,是司机驾驶间,距离地面52米,约15层楼高,坐在里面颇有一种“高处不胜寒”的感觉。

许振超在操作桥吊。

40多年前,在这个5平方米的小屋里,一名叫许振超的年轻人立下“当一个好工人”的决心。如今,他早已实现这个目标,更成为一位令人景仰的“人民工匠”。而在青岛港工作人员的眼中,他永远是大家的“许队”。

当身着蓝色工作服的许振超出现在《环球人物》记者面前,讲述着过去的点点滴滴,记者渐渐明白,对于他来说,“许队”这个称呼有着超乎一切的意义。

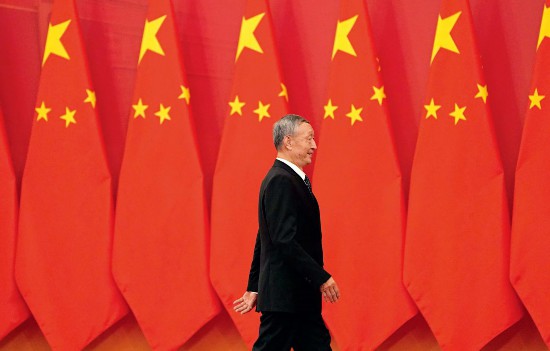

2024年9月29日,许振超在国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式上。

“许大拿”破壁

以前,一提到港口工人,人们最先想到的是“出大力、流大汗”的码头装卸工。1974年,许振超调入青岛港成为一名工人,“当时也没想太多,无论做什么工作,只要能为国家建设出力、添砖加瓦就行”。

当时有一出京剧《海港》,其中唱道:“大吊车真厉害,成吨的钢铁轻轻一抓就起来。”许振超到码头一看,现场状况和戏里唱的完全不一样,几台老旧的吊车有气无力地工作着,处处尘土飞扬,装卸工人个个大花脸。

最初许振超做的是电工,带他的师父是位技术一流的老工人。“工作中的好多内容我都不会,没少挨师父训。我就给自己立下规矩:自学,要干出样儿来!”

20世纪70年代,国家出台了海河港口技术工人工作标准,列出了一级工到八级工要掌握的工作内容。“里面提到的‘四懂三会(懂结构、懂性能、懂原理、懂维修,会操作、会保养、会排除故障)’,大家可能略知几项,可真正能做到的人几乎没有。”许振超虽是初中文化水平,却非常兴奋,开始以此为目标,恶补电路和机械知识。

1984年,为顺应集装箱装卸运输趋势,青岛港组建了专业集装箱公司,34岁的许振超作为业务骨干,被选为第一批集装箱桥吊司机。很快,他在工作中意识到掌握技术的重要性。

那个时候,桥吊设备靠从国外进口,出现故障只能找外国专家处理。专家修了12天,赚走4万多元维修费,而这相当于青岛港30多名技术员一年工资的总和。许振超想向外国专家请教技术问题,对方却非常不屑,这深深刺痛了他——一定要争口气,摆脱“受制于人”的壁垒。

许振超收起了平时喜欢吹拉的笛子和二胡,准备大干一场。为了不影响日常工作,他就下班后搞研究。工友们经常看见他一个人坐在桌前,专心研究借来的备用电路板,桌上摆满了图纸、工具尺和机械类书籍。

电路板和书本一样大,一面密密麻麻镶嵌着上千个电子元件,另一面弯弯曲曲印着庞杂的外文名称。许振超没有参考资料,无法知道电路的走向,便想了个“土办法”:用玻璃板做了个支架,下面安上100瓦的灯泡,通过强光让“隐身”在模板里的电路现了身。有的电路延伸出十几根线,他要为每个点、每条线再测试上百个电子元件,然后照着电路原样一笔一画将图纸临摹出来。

遇到看不懂的外文,许振超就对照着字典一个单词一个单词查,“外文看得太多,连睡觉做梦都是外文符号”。有时因伏案绘图时间过长,他累到头昏眼花,但又舍不得花时间睡觉,只用凉毛巾敷一敷眼睛,继续工作。

经过4年的坚持,许振超倒推出12块复杂的电路模板,亲手绘制了两大摞电路图,这些成为青岛港集装箱桥吊排障、提效的“利器”。

还有一次,青岛港进了一批德国的电控系统设备,许振超在使用过程中发现了问题,要求厂家派人解决。“德国专家来了,听我介绍情况后,态度十分傲慢,丢下一句‘不可能’,转头就走。”3天过去了,德国专家既不露面,也不拿出解决方案,许振超急了:“港口的生产不能再耽误!给你7天时间,解决不了问题就不给你签单!”

德国专家意识到问题的严重性,表示愿意尽快解决,可到了第五天还是查不出原因,只好按照许振超的思路试试,结果转天就顺利解决了。临走前,一名专家对许振超竖起大拇指,说:“我很佩服你!”自此,许振超成为闻名青岛港的“许大拿”。

九创世界纪录

在港口业内有这样一句话:港口大不大,要看吞吐量;港口强不强,要看集装箱。”青岛港在几十年间,从支线小港逐渐成长为集煤炭、矿石、集装箱、原油四位一体的世界级大港,这背后有关于许振超的另一个故事。

1993年,许振超被选为队长,“许队”也是从那时叫起来的。当看到有些司机存在野蛮装卸的情况后,许振超想:“我们是新时代的码头工人,我们的新形象体现在哪里?”于是,他决定从这个问题入手,在全队推行“无声响操作”,开展技术大练兵。

消息一出,不少人觉得许振超是“鸡蛋里挑骨头,给自己找不痛快”,也有人吐槽“谁家洗个碗还叮叮当当呢,吊具抓取集装箱哪有不出动静的”。许振超回了一句:“只要我们用足了心,一丝不苟地去练,肯定能做到。做不到,那就是不努力!”

许振超曾统计过,桥吊故障中有60%是吊具故障,大多由吊具与集装箱碰撞造成,若要减少故障,“轻拿轻放”是关键。有人对此提出异议,说注重这些只会耽误进度,还少拿工钱。许振超便以身作则,经过数百次练习,能准确控制桥吊上的小车水平运行速度和吊具垂直升降之间的角度,在起落点之间钩起弧线,既提升了装卸速度,又避免了集装箱之间的碰撞,降低了磨损,还保证了装卸安全。就这样,“无声响操作”成了许振超的拿手绝活,更成为青岛港的独创技术。

许振超常说:“咱当不了科学家,但可以练就一身绝活,做个能工巧匠。”凭着这个信念,他“技术口袋”里的绝活越来越多。他也乐于和大伙儿分享自己的绝活,带领桥吊队成为“人人练技术,人人有绝活”的绝活团队。

2001年,青岛港启用新港区,现代化设备逐步部署到位。望着港口繁忙的景象,许振超暗自思忖:“经过十几年的磨炼,我们的技术水平究竟处于什么位置?”

2003年4月27日晚,320米长的巨型货轮“地中海法米娅”号靠港,需要紧急卸下3400个集装箱。如果能在最短时间内安全卸下这批集装箱,会对青岛港集装箱业务的扩展产生重要影响。许振超给大家鼓劲:“咱们是当代中国的产业工人,是码头的脊梁,这活儿一定要干净利索地拿下来,为咱中国人争口气。”

许振超一声令下,8台桥吊同时抓放8个集装箱,开始向世界装卸集装箱纪录冲击,现场画面震撼极了!大家鏖战6小时27分钟,最终创下船时效率每小时339自然箱的世界纪录。“振超效率”初登世界舞台。

5个月后,港口进了新桥吊,许振超内心又蠢蠢欲动:“万一别人很快把咱们超过去了呢,要干就干一票大的!”他和团队做了训练和调整,又冲了一次,把船时效率世界纪录提高到每小时381自然箱。再后来,许振超带领团队频频打破世界纪录,并于2019年以每小时514.7自然箱的船时效率第九次刷新世界纪录,而这已是桥吊设备的极限效率。

“振超效率”令世界刮目相看,许振超却以平常心看待。“刷新世界纪录是次要的,主要是想看看我们青岛港的实力,希望大家把这种冲纪录的干劲带到日常工作中。”许振超告诉记者,“不断更迭的新技术和新配置的远程控制室为港口带来了新质生产力,我们的竞争力大大增强,也有信心再破纪录,只是不破而已。”

生命中不可分割的一部分

许振超让世界看到了中国工人的全新风貌,也让青岛港的年轻人相信,平凡的工人可以用不凡的双手改变世界。

2003年,郭磊退伍后进入青岛港,成为一名桥吊司机。由于身无一技之长,他一度感到非常迷茫。不久后,他开始跟着许振超学技术。第一次上课,许振超没有讲技术原理,而是讲了自己对桥吊工作的理解和认识,“要想干好桥吊工作,首先要热爱岗位,才会有发自内心的原动力去工作,同时还要敬畏工作,它带来的不仅是收入,也体现了一个人的人生价值和职业价值”。许振超的一番话让郭磊对未来有了信心。

不过,跟着许振超学徒,光有信心可不够。在青岛港,“许队”对待工作是出了名的严厉。工作时,他不苟言笑的样子让人害怕到绕道走。直到现在,出师多年的郭磊看见许振超一瞪眼,还是会紧张到后背出汗。

为何会如此严厉?许振超向记者解释道:“一名好的技术工人,不能光看实际操作。我传授徒弟也好,带队伍也好,最注重风气、技术、作风、纪律这四个方面。司机手中握着的两根操纵杆有‘千斤重’,不仅关系着集装箱和货物的安全,也关系着装卸工人的生命,所以必须从一开始就让他们端正态度,认真操作,从源头上避免安全事故发生。”

正是在许振超的“严”传身教下,郭磊成长为青岛港的骨干,获得了全国技术能手、五一劳动奖章等荣誉,如今已是新一代“振超团队”的领军人物。

近年来,数字化浪潮带来了设备的更新,改变了港口传统司机的作业方式。75岁的许振超虽已离开一线工作岗位,但仍心系港口产业升级,“新技术、新设备填补了过去的空白,让港口瞬息万变,技术工人更要在工作中有责任感和创新意识”。“许振超技能大师工作室”获批成立后,他带领团队完成了“集装箱岸边指挥系统”,在世界集装箱码头作业领域率先实现“无人桥板头”。

2024年9月,许振超(左二)和团队成员一起研究传统桥吊的智能化升级方案。

目前,青岛港正在进行远程控制操作系统的改造,许振超也在其中钻研。“在远程操控桥吊装卸集装箱时,最后一步需要人工手动干预,才能锁住集装箱,是否能将其转换成自动干预?桥吊工作时,经常会引起运行小车的轨道发生震动,时间久了,轨道容易断裂,造成高空坠物等危险事故。我一直在想办法解决这些问题,如果把它们都解决了,我这一辈子就没有遗憾了。”

驻守青岛港50余年,这里早已成为许振超生命中不可分割的一部分。他曾在尘土飞扬的码头徒手攀爬吊车,抢修设备;曾为了攻克外国专项技术,在无数个夜晚苦心钻研;曾和同事们一次又一次在深夜向世界纪录发起冲击……这些场景构成了他努力“当一个好工人”的人生画卷。“我干了一辈子,摸索了一辈子,感悟了一辈子,发现做一个好工人是要用一辈子来回答的。”

青年时期的许振超。

2018年12月,许振超作为践行“工匠精神”的优秀代表,被授予“改革先锋”荣誉称号。2024年9月,他被授予“人民工匠”国家荣誉称号。在许振超看来,“人民工匠”和“工匠精神”都是在劳动中产生的,是劳动者的首创精神,是中华民族伟大精神的组成部分。

他也欣慰地看到,青岛港年轻一代的技术工人越来越认识到劳动的重要意义。“技术工人是中国式现代化建设的强大支撑,是中国的脊梁。你的脊梁不能软,要坚定理想信念,奋发努力,传承好‘工匠精神’,在中国式现代化道路上留下让自己骄傲的印记,不辜负自己的辛苦付出。”

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧许振超,集装箱,港口