欧阳询。

中国书法史上有“楷书四大家”,即欧阳询、颜真卿、柳公权、赵孟頫。他们的楷书被誉为欧体、颜体、柳体、赵体。书法史上名家众多,但被冠之以“体”的却极少,唯有风格独特、广受推崇才能获此殊荣。从时间上看,欧阳询是“楷书四大家”里最早的一位。可以说,东晋“二王”(王羲之、王献之)以来,他是第一位极有辨识度的书法家。

欧阳询这一生,历经陈、隋、唐三朝,贞观年间官至太子率更令、弘文馆学士,封渤海县男。他博览古今,书则八体尽能,尤工正、行二体。《旧唐书·卷一八九》说:“询初学王羲之书,后更渐变其体,笔力险劲,为一时之绝。人得其尺牍文字,咸以为楷范焉。”说他先学于“书圣”,后脱变为自己的“欧体”。

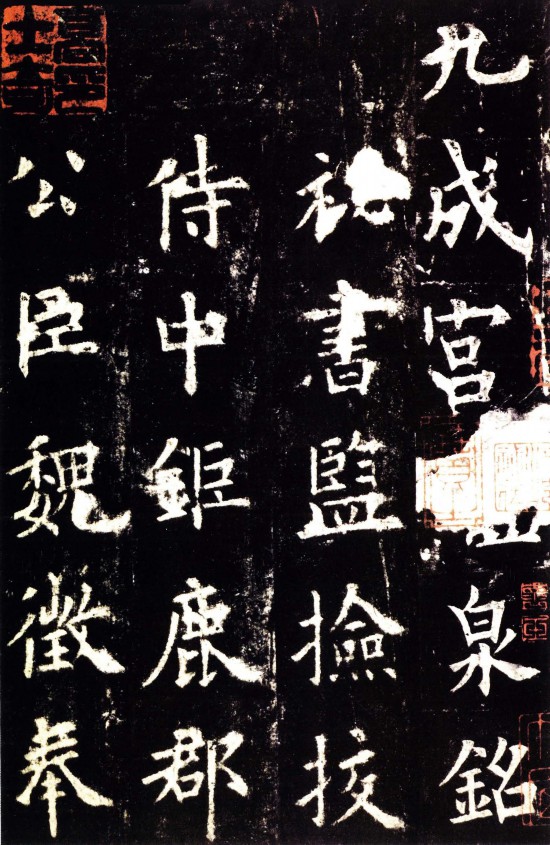

欧阳询《九成宫碑》局部。

他流传至今的楷书,主要有《皇甫诞碑》《化度寺碑》《九成宫碑》等。其中最知名的是《九成宫碑》。贞观五年(631年),唐太宗李世民命令修复隋文帝之仁寿宫,后改名为九成宫。次年,唐太宗到九成宫避暑,偶然发现一泓清泉,大为欣喜,遂令魏徵撰《九成宫醴泉铭》。太宗深解书法,当朝书法高手如云,最终是由欧阳询来书写碑文,可见世人对他书法的认可。此碑现存于陕西麟游县碑亭景区。

《九成宫碑》是“欧体”楷书风格最为突出的代表之作。元代书法名家虞集对它高度评价:“楷书之盛,肇自李唐。若欧、虞、褚、薛,尤其著者也。余谓欧公当为三家之冠,盖其同得右军运笔之妙谛。观此帖(《九成宫碑》)结构谨严,风神遒劲,于右军之神气骨力两不相悖,实世之珍。”意思是,唐代楷书以欧阳询为最,欧阳询楷书以《九成宫碑》为上,风神骨力深得王羲之精髓。

唐代楷书以“尚法”著称。《九成宫碑》法度严谨,每个笔画、每字结构都体现出无懈可击的精到与完美。将书法的法则打磨到如此精巧,绝非易事,这背后是欧阳询对书法的痴迷与勤习。《太平广记》载有一则他学书的故事。一次,欧阳询出行在外,见一古碑,竟然是西晋书法名家索靖所书,于是“驻马观之,良久乃去。数百步复反,下马伫立,及疲,乃布裘坐观,因宿其旁,三日方去。”看到好的书法,他便下马停留、驻足久观,以至于废寝忘食。

《九成宫碑》楷书不仅法度严谨,更体现了欧阳询的个性面貌。前人专门有一个美学评语,即“险劲”。“险”指结构,“劲”指力度。欧体楷书,结构变方为长,中宫向内收紧,与颜体楷书的“外拓”相反,彷佛可见“悬崖峭壁”的意象,所以谓之“险”。王羲之的书法以骨力胜,欧阳询则是有过之而无不及。看《九成宫碑》的每个点画,干净利落,铮铮铁骨。

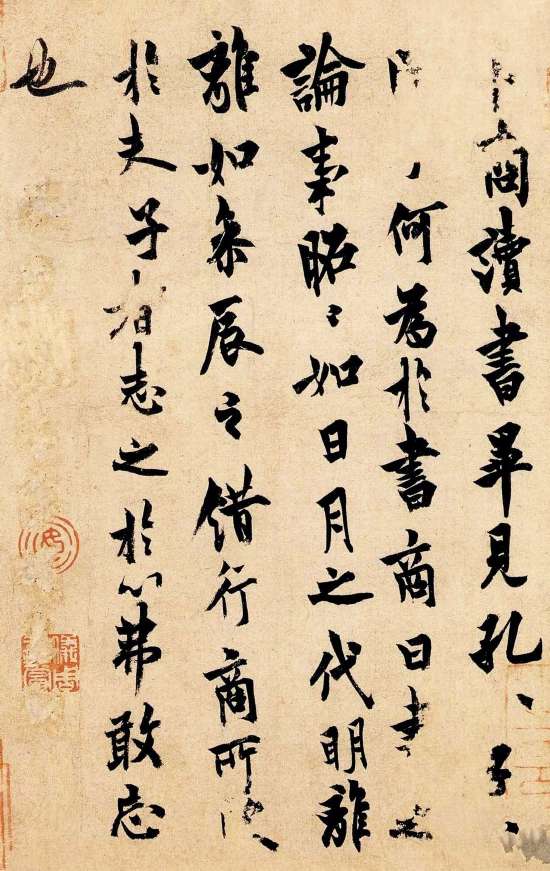

欧阳询《卜商帖》。

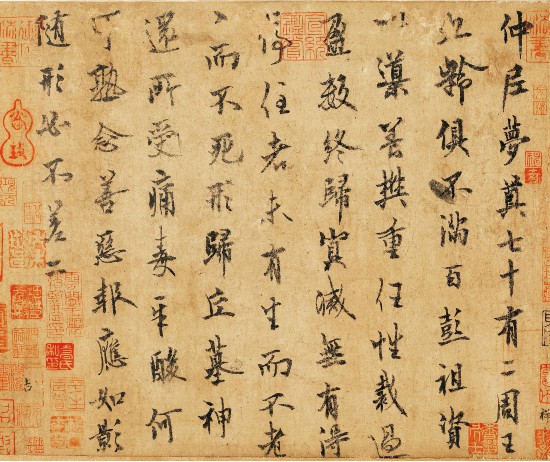

欧阳询《仲尼梦奠帖》。

不只是楷书,欧阳询的行书《仲尼梦奠帖》《卜商帖》等,也有与《九成宫碑》相似的斩钉截铁之美。

书法风格的强烈,源自书法家本人的独特个性。独特的个性,一部分出自天生,更多则是后天环境的塑造。欧阳询一生多磨难,走过了不同寻常的一生。

陈武帝永定元年(557年),欧阳询生于广州。他的祖父欧阳頠(音同伟),在南朝梁时为征南大将军,封爵阳山郡公,长期担任广州刺史,出镇岭南,后卒于任上。父亲欧阳纥承袭爵位,继任广州刺史,都督交、广等19州军事十余年。陈宣帝时,宣帝怀疑欧阳纥久在外郡,可能怀有二心,便征召其入朝,拜为左卫将军。欧阳纥很害怕,据广州起兵反叛。第二年,兵败伏诛,家口籍没,独有14岁的欧阳询一人因隐匿幸免于难。

父亲的挚友江总收养了欧阳询。陈亡后,他随养父入隋,仕途上并不顺利,只担任过七品清选官太常博士一职。不过书法之名日盛,当时王公大臣的碑志大多请欧阳询来写。

隋亡,欧阳询入了窦建德的大夏国,任太常卿一职,太常卿是朝廷礼仪方面最高执行长官。两年后,大夏国被秦王李世民灭,65岁的欧阳询再次作为降臣入唐。入唐后,在高祖朝任职五品给事中。给事中是集谏、宪、注于一身的门下省常务长官。在担任给事中时期,欧阳询做了一件学术大事——领修《艺文类聚》。这是一部综合性类书,也是中国现存最早的一部完整的官修类书,保存了唐以前丰富的文献资料。贞观年间,欧阳询任太子率更令,封爵渤海县开国男,85岁时卒于任上。

欧阳询以书法名于世,不只海内有名,还名扬海外。当时的高丽王朝曾特派使者来向高祖李渊求字,求的正是欧阳询的书法。李渊不禁感慨:“不意询之书名,远播夷狄,彼观其迹,固谓其形魁梧耶!”

高丽人激赏欧阳询的书法,想当然地以为“字如其人”,欧阳询这个人长得应该像他的字那样“魁梧”。其实,欧阳询长得不仅不魁梧,还很丑,丑到载入了史册。《新唐书·儒学传上·欧阳询》说:“貌寝侻(音同脱),敏悟绝人。”寝侻,就是“丑陋”的意思。欧阳询的相貌丑陋在当时还经常遭人嘲笑。

相貌丑陋、人生坎坷的欧阳询,内心应是很坚韧的,因此也造就了他书法中的强劲笔力和险峻结构。在这个意义来说,“字如其人”仍然是成立的。(作者单位:北京大学书法教育与研究中心)

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧欧阳询,书法