农历乙巳蛇年,我们度过了第一个“非遗版“春节;而科幻春晚,这个邀请全球科幻创作者都来书写春节的“线上写文活动”,也走过了第一个十年。

为什么用文字过年?很多人吃年夜饭过年,看晚会过年,看电影过年,跟朋友聚会过年,但在文字之间,过年的味道可以更浓,再加入科幻这样一味特别的佐料,一切都显得与众不同。

站在第十年的节点上,科幻春晚没有使用传统意象,比如龙、车站、故乡、团聚等等作为主题,而是采用了更有“元叙事”意味的“去往新世界”。

“年”是辞旧迎新,“读科幻过年”的方式对于一个拥有千年历史的节日来说还是新生儿。今年,来自中国、日本、澳大利亚、加拿大的12位科幻作者以“去往新世界”为主题创作了小说,2位设计师带来了10周年主视觉和节目单、壁纸、红包封面等延展物料,50多位嘉宾和朋友共同录制了“10周年特别纪念视频”,分享自己与科幻春晚的10年回忆,还有一只猫诗人宇宙毛巾送上彩蛋,用诗歌陪科幻迷开启新的一年。

从更宏观的角度看:技术的涌现和迭代,沟通的断裂或重建,都在势不可挡地将我们拉进一个未知的新世界。上海大学文化研究系的罗小茗评论道:“‘新世界里有什么’对每个人都变得异常重要”,因而“认真地辨别描绘那一个可能的新世界,获得自己对于它的提问和看法,形成据此拥抱或拒斥的动力,也就构成了被推搡着进入新世界的普通人,想要在这个世界里获得主动性的第一步”,而“科幻春晚则把这个重大问题拉回到眼前,让那个充满了问号/危机的新世界重新向所有人敞开。”

那么新世界里有什么?

新的创造,新的共鸣,新的聚合,当然也有新的边界、挑战和冒险。

去新世界,或“传送门”,是人类幻想文艺作品的经典概念。星门、虫洞、结界、兔子洞、黄砖路、魔衣橱、任意门、九又四分之三站台、连着时光隧道的抽屉、通往宇宙的蓝色警亭、把人拉进数字世界的电话铃......

从桃花源和伊甸园伊始,创作者们想象“传送门”已经有上千年,怎么把去新世界的故事写得新鲜?

新世界,断舍离

今年许多人过年回家给爸妈断舍离,许多人不做年夜饭改带全家人旅游,也有人自己在出租屋轻松过年——新年可以是扔掉执念,去掉负担,自我更新。

去新世界也可以是一种“断舍离”,比如摆脱一个执念,形成一个想法,找到心的另一处归宿。杨平写到了孩子与不辞而别的母亲和解,江波的故事里外星研究员理解了自己的考察对象“地球”——这个它不情愿到来的银河乡野之处原来藏有宇宙文明的根系。江艾让打工人放下心结,从快速发展的天空城市回到地面,追赶错过的时光。比起物理空间的移动,这几个作品中新世界作为载体,承载着精神和思想的变化。

新世界不一定总是理想乡,也可能是离开伊甸园,走出摇篮,独自承担责任与风险。谈雀的新世界故事是一曲挽歌,实验动物意外获得人的智慧,对自我身份和生命尊严有了清醒认知,如同科幻名篇《献给阿尔吉侬的花束》里主角从低智变为天才又退化,局外人偶然进入原本不属于自己的“新世界”,发出何去何从的呐喊。

昼温的新世界是一颗饱含身份认同危机的游子之心,向往大恒星的先进生活却无法融入,逃离地球又想回去,令读者@献给阿尔吉侬的花束 感同身受:“不管说多少遍不想留在小城里,本质还是恋家的人”;同时,故事里“新世界”也是指涉了先进对落后的隔离,人为制造语言、思维的鸿沟,使旧世界失去与之对话的桥梁。面对这种“壁垒”,最后主人公许下想要亲手修复断桥,重建连接的愿望。

萨曼莎·莫里认为,去新世界不都是前进,也可能意味着逃避。她笔下的科学家离开爱人走进了量子传送门,一去不返,故事里这样写道:“不是离开你、离开地球,离开她曾了解或关心的一切,而是向前,向着未知,向着那些未解的谜团。”

去新世界不只有关目的地,更在于去的过程。德里克·昆什肯和藤井太洋都详细描写了关于“去程”的抉择和辩论。藤井太洋的世代飞船上,上一代选择借助AI为下一代铺路,为孩子们建造充满人性的未来世界。

昆什肯的太阳系法庭上,理念迥异的几支人类后裔展开激辩:顺应自然规律,以及冒着风险逆转时间去移民,哪一种才是更大的责任?

科幻春晚不只有合家欢故事,打动人的也可以是幽默或感伤。李夏的小说融汇古今、浑身是梗,讲电磁波夫妻伏羲女娲遭遇婚姻危机,授意古代科学家张衡造出电磁波发射阵列,顺利将两口子送去太空旅游。她表示自己非常喜欢脱口秀,“所以使用了大量脱口秀技巧,比如说预期违背,call back,结尾也会上价值,在评论区会看到有些读者朋友的阅读体验是笑中带泪、欲哭无泪、哭笑不得、啼笑皆非。”

韩松的“面条科幻”描写了面条、米饭、饺子、包谷等食物群“食”逐鹿,因理念不合而引发星际争端,罗小茗评论:是餐桌上的风波,也是现实世界中的“新闻”和我们不得不面对的难题。

今天一些人过年回家,一些人过年离家,“家”的意义不同以往,因此春节聚焦的重要关系可以是伴侣、朋友、师生,不局限于亲情和乡情。程婧波的神话新编写的是创造者(女娲)对造物(人类)的大爱,苏莞雯笔下的春节,处在人生困境的老师与缺乏家庭关爱的学生们彼此治愈,相互温暖。

新的聚合

未来局合伙人、影视VP邓韵认为,这十年有很多优秀的作者作品提供了新鲜的生命体验,比如在太空船上也要带着折耳根,“是因为科幻春晚提供了一个很有意思的舞台,大家会在这个时间点上突然DNA苏醒,可能你不在科幻春晚就不会这样写东西,或者不会运用这些(元素)。”

云南人在太空涮折耳根离谱但合理,这种鲜活感根植于作者们对中国人,或者说人类人情味和生命力的细腻观察,也根植于技术快速浸入的现实。“当科幻春晚出现的时候,你就会有一种生命经验特别被唤醒的感觉。这是科幻春晚给我最重要的感受,每年都能够这样开启我的新年,对我来说是很珍贵的一件事情。”邓韵说。

这10年,借由科幻春晚,科幻爱好者、从业者、创作者和读者形成了新的聚合。这个“跨年故事会”让大家重新走到一起。作家们也搭建了新的交流平台。他们放弃休息,在春节创作、较劲、磨炼技巧已经成为习惯。

作者慕明说,“我们应该是最后一代受纸质传统出版物影响,塑造观念和审美的写作者。但是我们也是第一代成长于互联网中,可以深度利用自媒体乃至AI这些新技术进行合作的写作者。所以在这样一个承前启后的节点,我们为什么写,写什么,以及怎么写,对于我们来说,至少对于我个人来讲都是很新的挑战。”

昆什肯的《藉由时间机器进化的六个案例》用短短几千字浓缩了6个不同的故事,将演化论、时间穿越巧妙结合在一起,译者何锐感叹“是篇炫技式的科幻。”

韩松每个大年三十都在赶稿,“我来不及写了,这回是真的”,结果去年一下交了两篇,今年还借助AI创作了AI不能理解的面条科幻。他坦言这些年“唯一保持的就是每年给科幻春晚写一个作品”,“希望今后有人,有外星人,有生命的每一个地方,在太空世界,虚拟世界,平行世界的每一个角落,都能看到科幻春晚。”

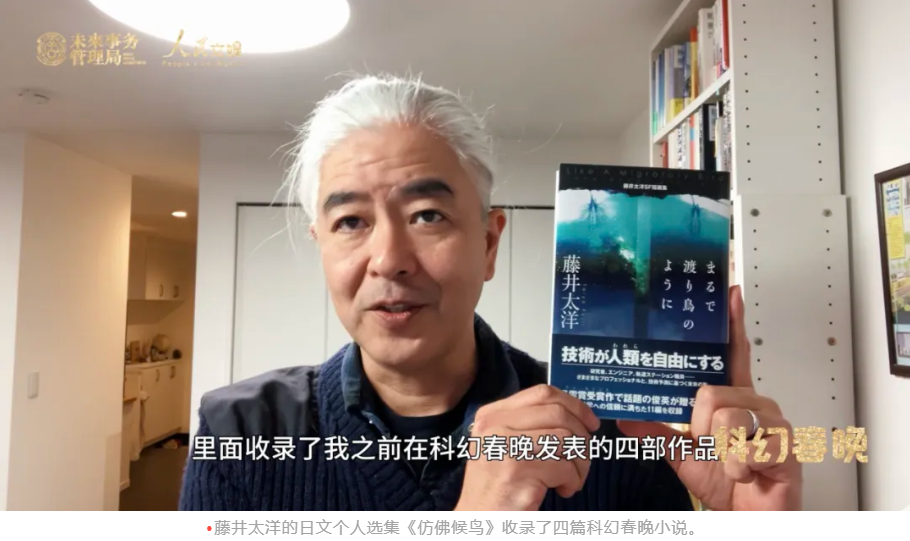

日本科幻作家藤井太洋每年都坚持用翻译软件读完每一篇小说,去年,他出版的个人短篇集收录了4篇科幻春晚小说,集子的同名作品是《仿佛候鸟》,“这篇小说是我想象着大家春节返乡的场景创作的,感觉就像是为了让人们回家过年才铺了那么多路,修了那么多铁道,如果真是这样,宇宙飞船也会为了返乡而进行整备吧”。

韩国作家金宝英的小说创作于母亲逝世期间,她回忆道:“2018年,我凭借短篇小说《年来的那一日》参加了科幻春晚,至今我仍愉快地回忆着大家对这部作品的喜爱......我还记得在母亲离开的那天,我在医院完成并提交了那篇小说。转眼间已经过去7年了。我在小说里表达了这样一种想法:我们之所以哀悼逝去的人,是因为在他们生前,我们没有给予他们足够的爱。而现在,我有了心爱的恋人,正沉浸在爱情之中。希望在我们有生之年,能够去爱更多的人。”

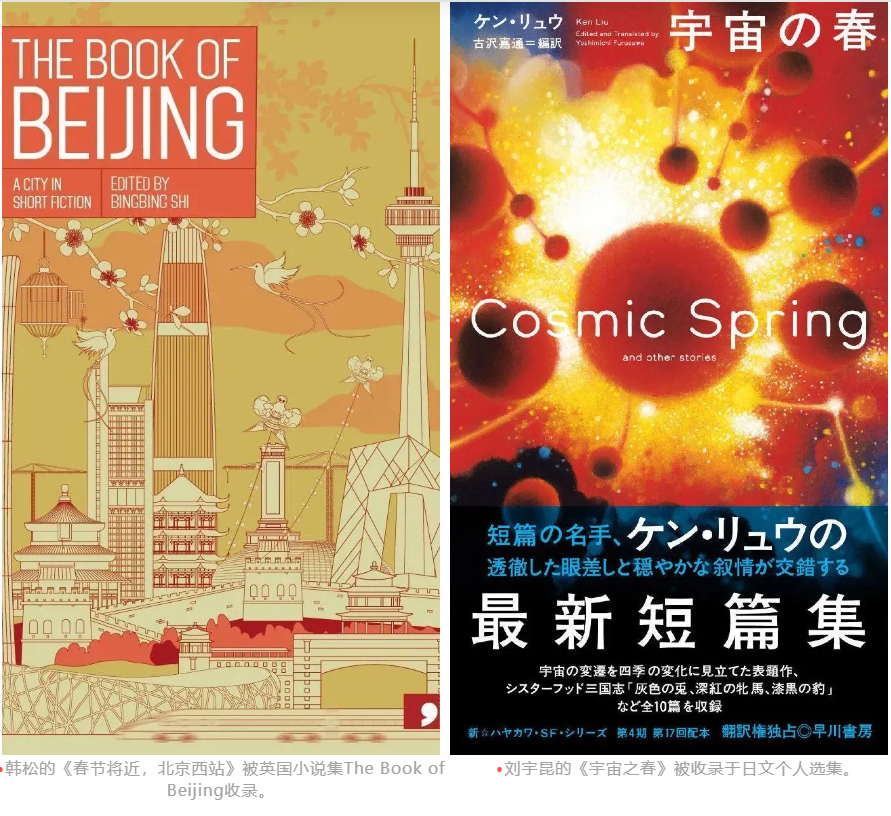

在科幻春晚,刘慈欣于《三体》获奖后创作了首个短篇,幻想作家楚惜刀第一次尝试科幻故事,刘宇昆时隔许久再次创作短篇并承认“写得很过瘾”,还有更多海外作家第一次写春节,既努力试着理解中国人过年的感受,又把自己对人类和未来的想象融入进去。读者科幻光年觉得,“科幻春晚的厉害之处就在于这些一流的作家每一年都在做命题作文......实在是太卷了。”

就这样,一些许久不写的作者重新拿起笔来,更多的粉丝与爱好者进入了这个领域,比如工程师、建筑师、职业游戏选手、主流畅销作家、舞台艺术创作者、基金经理。新人和著作等身、星云雨果等世界大奖拿到手软的资深作者同题竞技,他们带来的新鲜想法冲击了行业,给成熟的作者们带来新的灵感,也让这个圈子不断向外打开。

作者-作者、作者-读者互动的新循环又开始了,屡次参加春晚的老面孔有固定粉丝,新作者很多自带新读者,大家带着竞技味道进来,接受观众的审视,重新洗牌,每一个人都能感到:在这个时代,成为一名科幻迷,意味着有很多人和你一起分享、讨论。

一个跨文化交流平台

2024年春节申遗成功,而科幻春晚请全世界都来写春节已经坚持了10年。20余位海外作者中,一半的人参加过两届以上,最久的已经写了5年。这些小说以英语、日语翻译后被收录于《克拉克世界》《阿西莫夫》《光速》《SF杂志》等顶尖科幻杂志,积累了国际认可,并收获奖项和海外读者好评。中国科普研究所的姚利芬认为,科幻春晚“为全球科幻作家提供了一个重要的跨文化交流平台,亦在深刻推动中国文化在全球语境中的多维拓展与深化。”

10年间,10国63位科幻作家围绕中国春节创作了145篇小说,在中文互联网累计收获阅读量近5亿。从去年开始,人民文娱作为科幻春晚的联合主办,与读者们一同开启狂欢,更有30多家媒体报道并转载了科幻春晚的作品,包括人民文娱、China Daily(中国日报)、CGTN(中国国际电视台)、科技日报、环球人物、中国网、外国文艺、科普时报、文学报、文艺报、北京科技报等。韩松认为,“它是一个独特的创造,真正的中华科幻品牌,把本土的文化传统与西方来的东西融合,催生了独特而奇异的想象,产生了大量经典而神奇的作品,在世界科幻史上也别无替代。”

用十年坚持做一件事很难,十年前我们希望它可以成为科幻迷自己的新年俗,也许做到了一点儿,也许要真正成为年俗,路还很长。下一个十年不会重复这十年,将是科幻春晚要去往的新边界。

是否选择去往新世界、以什么样的姿态面对新世界不只是小说题目,更是当代人类共同面临的问题。在这个时刻,科幻作为变化的文学、关于人的文学、一种“现代神话”和“一种关于可能性、关于世界的真正的哲学思考”,要一直冲在前面,更敏锐地书写变化,描绘人类面对变化的选择和姿态。

新世界之门已经开启,下个十年,我们也要一起过春节!

责任编辑:余驰疆

责任编辑:余驰疆声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错