2025年1月,阿西姆·哈奈菲在埃及驻华大使馆内接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 侯欣颖/摄)

阿西姆·哈奈菲,毕业于埃及开罗大学国际关系和政治学专业,1989年起在埃及外交部工作,2017年至2021年任埃及驻尼日利亚大使,2022年9月起任埃及驻华大使。

北京的冬日,《环球人物》记者走进埃及驻华大使馆,仿佛置身于一座古埃及文化宫殿,埃及法老和古埃及艳后纳芙蒂蒂的半身雕像随处可见,埃及传统技艺纸莎草纸画挂于墙上。

埃及驻华大使阿西姆·哈奈菲微笑着与记者打招呼,握手前还特意提醒,“不好意思,我的手很凉”。由于埃及大部分地区属于热带沙漠性气候,几乎没有冬天,这导致埃及人很怕冷。哈奈菲热情地邀请记者品尝埃及特色的薄荷茶驱寒。所谓的薄荷茶是将绿茶沏好后滤出茶叶,再加入薄荷叶、柠檬汁和糖。像很多中国人一样,哈奈菲有时也会用一杯茶开启一天的工作。

中国的美需要亲身感受

今年是哈奈菲在中国度过的第三个春节,他对中国春节的热情和参与度也越来越高。对他来说,这不仅仅是一个节日,更是一种文化体验。

“我看到中国人从全国各地回到家乡,享受团聚。”哈奈菲说,“我们埃及也有类似的节日,人们在斋月里和家人聚在一起、享受美食。我很怀念这种忙忙碌碌、与家人在一起的美好时光。”说起中国春节与埃及斋月的相似之处,他倍感亲切。

2022年9月,哈奈菲抵华就任埃及驻华大使。“就像中国学生学埃及历史,埃及学生也学中华文明,大家都知道丝绸之路。”在中学的课堂上,十几岁的哈奈菲第一次读到中国。几十年后,他作为大使来到中国,“中国的幅员辽阔、中国现代化的多样性、中国人民的热情,这些美都需要亲身来这里感受”。

在他看来,担任驻华大使是一份充满活力的工作。“我有时在北京参加活动,有时也会去不同的省份,这让我有机会探索中国,感受中国的多样性。”四川成都、福建厦门、山东曲阜、天津……他向记者一一细数去过的城市。

重庆的“辣”令他印象深刻。“我们埃及人本来就喜欢辛辣的食物,所以我吃重庆火锅毫无压力,而且火锅要一边准备一边吃,还能和饭桌上的人畅谈,对我来说是非常享受的过程。”哈奈菲说,这种“辣”不仅满足了味蕾的需求,更拉近了埃中两国人民在饮食文化上的距离。

谈到作为驻华大使最大的挑战,哈奈菲觉得“语言关”是一大难题。“汉语是一种非常复杂的语言,学起来并不容易,我现在只能掌握一些问候语和简单的外交词汇。”他笑着说,“学习中文能让我更好地融入中国文化,这是非常值得的。”

“我的孩子们在中国待得久了,也喜欢上了中国文化。他们经常参观中国的博物馆,在这里交到了很多好朋友。”哈奈菲说,他的女儿正在学习中文和书法,努力成为埃中文化交流的小使者。“她年轻,比我学得快。希望未来她能进入中国的大学学习!”

哈奈菲感受中国书法文化。

充满偏见的人做不好外交

埃及驻华大使馆的主楼分为两层,一层为会客厅和会议室,哈奈菲就住在二层。“好处是不需要通勤,我和同事们都住在一个院子里,工作很方便。”哈奈菲说,“当然,这也造成一个问题,个人时间和工作时间很难区分。”大使馆的招待会经常在晚上举行,让他不知不觉就进入“加班”状态。

在哈奈菲的35年外交生涯中,这种身处异国、工作和生活相互交织的状态算是常态。

和记者聊起选择外交工作的初衷,哈奈菲饶有兴致地说:“我本来也梦想当记者,就和你一样。”哈奈菲原本在大学学的是新闻学,只是选修了国际关系和政治学课程。没想到,他在这门选修课上的成绩格外出色。教授这门课程的老师曾经也是一名外交官,还做过大使,他建议哈奈菲,“为什么不考虑主修国际关系和政治学,照样可以成为一名优秀记者”。大二开学后,哈奈菲换了专业,主修国际关系和政治学,将新闻学作为选修课。“现在想来,当时的决定很棒,让我深入了解了不同国家和地区的政治和文化,渐渐喜欢上了外交工作。”

从1989年进入埃及外交部工作至今,哈奈菲先后驻多国担任参赞和大使。“这是一段奇妙的旅程,我走过很多国家,获得了丰富的工作经验。”

哈奈菲表示,身为外交官的一大挑战在于,“家庭永远是分离的状态”。“孩子们因为求学,要留在国内,我作为外交官不断被派往世界各地,家人之间只能偶尔见面。”此外,哈奈菲提到,并不是所有国家都像中国一样安全,很多时候身处异国还要设法保证自身的安全。

哈奈菲是一个适应能力很强的人。“充满偏见的人在外交上不会成功,必须开放性地学习,接受文化的多样性。”哈奈菲说,他在外交工作中奉行“半杯水”理论,也就是不能只盯着杯子中空的部分,吹毛求疵,对杯子里有水的部分视而不见。

担任驻华大使之前,哈奈菲从没到过中国,这让他更清楚地感受到西方世界对中国的误解。“我在这里看到的和以前从媒体上所了解到的完全不一样。希望媒体能更多地向世界展示真实的中国,希望越来越多的埃及人能更全面地了解中国,我作为大使很自豪能参与这个过程。”

金字塔和长城同框

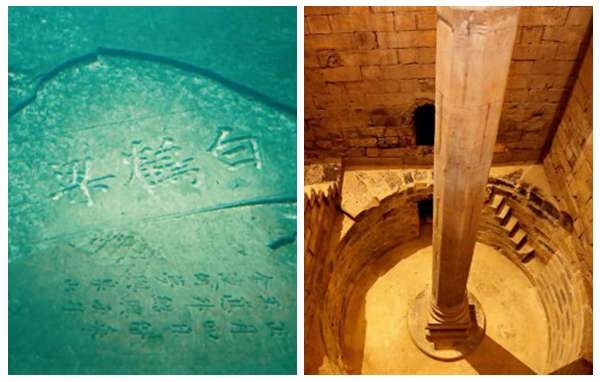

2024年10月,哈奈菲在重庆参观了白鹤梁水下博物馆。在埃及开罗,河中岛上有一根测量水位的标尺,被称为“尼罗尺”,几千年来用于测量尼罗河汛期水位,预测粮食收成和价格;在中国重庆,江中有一道天然石梁上的题刻,记录了长江涪陵段千余年间的枯水水文,指导农业生产。2021年,中埃双方一拍即合,决定将白鹤梁与尼罗尺作为水文遗产联合申遗。

中国重庆的白鹤梁(左)与埃及开罗的尼罗尺被作为水文遗产联合申遗。

“埃及和中国是世界上最古老的两个文明国度。历史一直是两国关系的基石,是两国人民之间的纽带。在现代社会,人们往往会通过财富来衡量价值,但我认为,文明遗迹和历史的价值是无法衡量的。”哈奈菲说。

早在2000多年前,中埃两国就在古丝绸之路上谱写了相知互鉴的交往篇章,而在2000多年后的今天,共建“一带一路”倡议更是让中埃间的务实合作拓展到更深、更广的领域。

埃及是最早加入共建“一带一路”倡议的国家之一。“‘一带一路’与古丝绸之路遥相呼应,埃及有苏伊士运河,它是连接欧洲、亚洲和欧亚大陆的纽带和门户。埃及是共建‘一带一路’倡议的理想伙伴和成员。我们在这一倡议框架内开展了多个项目。”哈奈菲介绍,埃及新行政首都项目是中国企业在埃及建设的最大工程。此外,非洲首条电气化轻轨铁路“斋月十日城”市郊铁路、中国企业在埃及锡瓦修建的民生水利项目等都是埃中、阿中共建“一带一路”的典型案例。

刚刚过去的一年是中埃建立全面战略伙伴关系10周年。2024年7月,“金字塔之巅:古埃及文明大展”在上海开展,掀起了观展热潮。8月,中国军机赴埃及参加航展飞越埃及金字塔的画面,被网友称为历史性“同框”。

哈奈菲说,如果用3个词来形容中国,一定是“文明、现代化和友好”,而这3个词也完全适用于埃及,“一个跟中国一样既古老又现代的国家”。

“我很高兴看到中国有了更多可以直飞埃及的航班,这拉近了埃及与中国的距离,欢迎中国游客到埃及参观。现在很多埃及人都流行学习中文,很愿意和中国人交朋友。”哈奈菲兴奋地说着,他身后的墙上挂着一幅油画,画中埃及金字塔和中国长城共同沐浴在斜阳中,交相辉映。

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧哈奈菲,埃及,外交