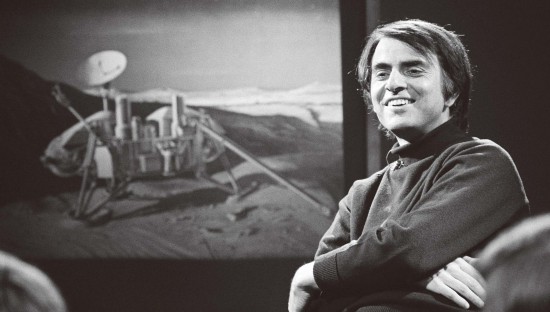

1974年,天文学家萨根参加活动。

1990年2月,“旅行者1号”飞过土星后,美国国家航空航天局(NASA)向其发出指令,让其调转镜头,“回眸”拍下一张地球的观测照片。在那张照片上,地球只是孤悬于广袤黑暗宇宙中一个0.12像素的暗淡蓝点。

策划拍下该照片的,是美国天文学家卡尔·爱德华·萨根。他希望人类能认识到,“我们的家园其实只是宇宙海洋中一个微小而脆弱的斑点”。这张著名的照片被命名为“暗淡蓝点”。

今年是萨根诞辰90周年,不少人再度忆起他的故事。

萨根有漂亮的履历:1955年,他在美国芝加哥大学获得物理学学士学位,1956年拿下物理学硕士学位,1960年又得到天文学和天体物理学博士学位。从20世纪50年代起,他就一直担任NASA顾问,职责之一就是在美国宇航员飞往月球前向他们通报情况。职业生涯的大部分时间,他在康奈尔大学担任天文学教授,领导行星研究实验室。

在工作中,萨根总有许多奇思妙想。尤其值得关注的是,他开创了外星生物学领域,推动了人类对地外智慧生命的搜寻。

1972年,NASA发射“先驱者10号”航天飞行器前夕,在萨根的建议下,一块铝金牌匾被安装上去。这块牌匾上雕刻有线绘的人类形象,标明了地球在银河系中的位置,以及太阳系的模型,意在向任何可能遇见的外星生命解释此航天器的来处。

5年后,“旅行者1号”发射。在萨根的努力下,一张唱片被同步发射升空,开启了漫长的太空之旅。唱片上记录着地球上的各种信息,其中包括用55种人类语言向外星生命发出的问候,来自中国的有4种;90分钟各国音乐录音,代表中国的是古琴名曲《高山流水》;110多张表现地球与人类的图画和照片;一段“地球之声”音频,有风声、雨声、鸟叫、虫鸣、人的笑声、汽车的轰鸣声等。这张唱片是人类向宇宙介绍自己的一次经典尝试。

“旅行者1号”拍的地球,在宇宙中只是一个“暗淡蓝点”。

萨根经常被描述为“让普通人更清楚地了解宇宙的科学家”“展演科学的艺术家”,这是人们对他科普才能的赞誉。

他向大众介绍人类智慧进化发展过程的著作《伊甸园之龙》,获得了普利策奖。他参与编写并解说的电视剧集《宇宙:个人之旅》,直到1990年都是美国公共电视史上收视率最高的电视剧,全球观看人数达5亿,获得了美国电视界的最高奖项艾美奖和以严肃著称的美国广播电视文化成就奖皮博迪奖。

萨根认为,美国大众对科学失去兴趣,部分原因是教育体系沉闷。对此,他深有感触。他1934年出生于纽约,父亲是从苏联移民过来的服装厂工人,母亲是家庭主妇。读大学前,他觉得学校的课程没有挑战、没有意思,老师对他也缺少引导和激励。幸运的是,他的父母很支持他去探索发现——他5岁时,父母带他去逛纽约世界博览会,激发了他对科学的兴趣;7岁时,父母带他去美国自然历史博物馆和海登天文馆,进一步点燃了他对太空的好奇心。他迷上化学时,父母给他买化学试剂盒;他喜欢读科幻小说,父母又给他买书。在这种情况下,萨根最终发现自己的挚爱是天文学,此后择一事、终一生。

因为把科普做得生动有趣,萨根的知名度迅速提升。美国《时代》周刊曾将他作为封面人物来报道。然而,在他的公众影响力日益增长时,他遭到了美国科学界同行的排挤和嘲笑,甚至失去了很多重要的学术机遇。

上世纪90年代,他进入美国国家科学院院士候选者名单,然而随后,超1/3的成员投票反对他当选。尽管在很多人看来,他的科研水平一流,一生发表了600多篇科学文章,出版了20多本著作。同时,他还是第一批确定火星上可能存在生命的人之一,并在NASA的“水手号”“旅行者号”“伽利略号”等众多航天任务中发挥了重要作用。但同行们对他有一种深深的偏见,认为“勤于做科普的科学家是二流科学家”。这种偏见后来被称为“萨根效应”。一名出席投票会议的观察员曾直言:“正是人类最可怕的弱点——嫉妒,让萨根无法进入美国国家科学院。”

可无论多少偏见和嫉妒,都无法抹杀萨根深远而广泛的成就。他生前出版的最后一部著作是《魔鬼出没的世界——科学,照亮黑暗的蜡烛》。该书批判了流行于美国的种种伪科学,呼吁公众要科学地认识世界,不要被那些猎奇的迷信之说误导。在各种伪科学活动变本加厉的当下,重读萨根有了更为深刻的现实意义。美国媒体评价称:“萨根是天文学家,他有三只眼睛,一只眼睛探索星空,一只眼睛探索历史,第三只眼睛,也就是他的思维,探索现实社会。”

萨根的科学精神激励了一代又一代人,时至今日仍在发挥作用。他让更多人意识到,欣赏科学之美并非只是科学家的事。科普征途漫漫,前辈已披荆斩棘,吾辈当砥砺前行,让科学真理的光芒照亮社会前进的道路。

(作者单位:北京大学地球与空间科学学院)

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧美国,萨根,旅行者1号