在伟大的抗美援朝战争中,中国人民志愿军文工队是一支不拿枪的队伍,他们的歌声、身影和作用给前线作战部队留下了深刻的印象,他们以笔作枪,颂扬祖国,歌唱英雄,对提高部队战斗力发挥了重要作用。他们也与前方作战的指战员们一样,经常要到连队、到阵地去演出,几乎每天行军,过封锁线时也会遭到敌机敌炮轰炸,随时都可能付出血的代价甚至牺牲个人生命的危险。

发生在抗美援朝文艺老战士刘鸿烈身上的这些平凡而感人至深的英雄故事,仿佛让我们回到了那段刻骨铭心的岁月;也让我们永远不敢忘记抗美援朝的每一位将士都是世界上最英勇的将士,他们永远是我们最可爱的人!

刘鸿烈(本文图片由作者提供)

刘鸿烈(1927年7月—2018年7月),陕西省渭南市蒲城县苏坊镇义门村人。中国人民志愿军三十一师文工队员。中国人民解放军装甲兵总部副师职军衔。

1949年12月,高中毕业的刘鸿烈投笔从戎,加入中国人民解放军,被分配到十一军三十一师文工队。1950年7月,刘鸿烈担任文工队乐器组组长,并随部队参加了贵州剿匪。在贵州剿匪中,刘鸿烈坚决执行命令,不怕牺牲,直接参与搜寻抓捕土匪,并缴获敌人四枚手榴弹等战利品;他多次出色完成领导交给的艰巨任务;他事事带头,团结群众,关心集体,成绩显著,表现突出。经全体队员评定,刘鸿烈荣立“甲等功”一次,受到部队隆重表彰。

1951年1月,刘鸿烈所在的三十一师奉命由中国人民解放军第十一军编入中国人民志愿军第十二军序列,出川北上,进抵河北省晋县(今晋州市)地区集结。1951年3月25日,刘鸿烈随中国人民志愿军十二军三十一师九十二团二营四连跨过鸭绿江,参加了抗美援朝战争中第五次战役、金城防御战和上甘岭战役。

深入阵地救伤员

1951年5月14日,中国人民志愿军十二军三十一师作为整个部队的“尖刀”参加了第五次战役,他们插入敌纵深,拦住敌人后路,不让敌人跑掉。

5月20日下午5时多,刘鸿烈所在文工队随师直属队走进一个山沟,突然刘鸿烈和战友李懋衍接到师政治部主任李宝奇的通知:“现在战局发生重大变化,我军一个团打过去后,被敌人截断,他们将从另一个方向打回来。大部队即将后撤,你们今晚的任务是将他们留下的伤员抢救下来,并原路返回追赶部队。至于究竟有多少伤员,要到阵地上去搜寻。”

刘鸿烈他们带领六个担架队员赶到该团阵地时,天已完全黑了,什么也看不见。只好摸黑到每一个山坡上搜寻,边轻声喊边仔细听,找了一个多小时。忽然一间独立屋内传来呻吟声,经询问正是留下的伤员,他腹部重伤无法行动。又找了一个多小时,在一块大石下发现了第二个伤员。正在继续寻找伤员时,突然碰到了师侦察排排长、一等功臣李宗明带领的几个侦察员。李宗明对刘鸿烈他们说:“所有部队已经撤退,已发现有小股敌人在山脚下活动,可能很快就会过来,你们人少,不要再往前走了。”

而这时又传来敌人坦克的轰鸣声,敌人的探照灯也在山顶上不停晃动,敌人的炮弹在我军大部队后撤的方向爆炸。情况十分严峻,刘鸿烈他们决定抬着找到的两名伤员立即后撤。刚踏上公路,雨点般的炮弹就落了下来。他们立刻卧倒避防,可是担架队员抬着伤员很难躲避,且很难提早脱离封锁区,何时才能赶上部队?此时,刘鸿烈喊道:“挺起腰杆,迅速赶路!”“我们不能再这样躲来躲去,必须迅速通过封锁区,赶路找部队。”就这样,他们在敌人的炮火轰炸中穿梭了大半夜,走到了一个大山顶上,天已蒙蒙亮,炮声也停了。为了加紧追赶部队,他们忍着饥饿一口气追到下午5时,终于赶上了大部队。部队为表彰刘鸿烈机智勇敢,带领队员深入阵地抢救伤员的英雄事迹,授予他“大功”一次。

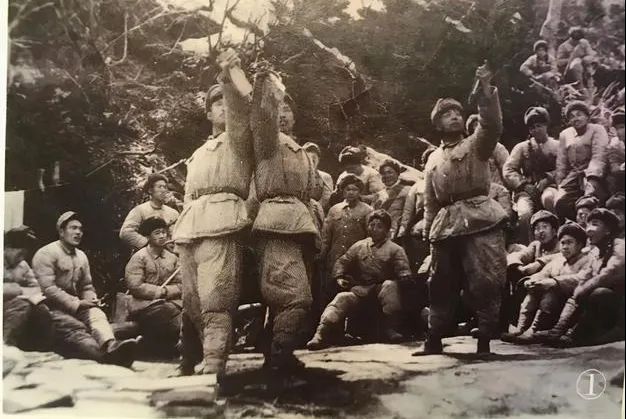

三十一师文工队员用集体快板形式演唱我军英雄事迹(右一表演者为刘鸿烈)

趴地爬行救战友

1951年11月,在金城防御战中的一天深夜,刘鸿烈和文工队们在师指挥所山洞里演出结束,约子夜时刻返回一个离师指挥所约七八华里(中国的长度单位,1华里等于500米)一个叫“苏谷”的沟内山腰驻地,在途经敌炮封锁线时,文工队员们按照一、二、三、四班的顺序,在一条沿河小路上拉开距离急速行进。

作为第四班班长的刘鸿烈,为了照顾所有文工队员,这一天走在队伍的最后面。忽然间,有两发炮弹落在河沟附近,一时间火光四射,浓烟滚滚。在火光闪烁的瞬间,刘鸿烈隐约看见了晃动的人影,立即意识到情况不好,部队可能会有伤亡。刘鸿烈急速往前赶,想知道前边有什么情况。

忽然听到有人喊:“腿!我的腿!”刘鸿烈急忙跑了过去,原来是留着男孩发型的女创作员刘文同志,她的一条腿被打断,但肉皮还连在一起。这时,又有两三个战友跑了过来。刘鸿烈说道:“这里不能久停,赶快将刘文转移,撤出封锁线。”于是他蹲下身子,背起刘文。可没走多远,副班长全希在后边着急地说:“刘文伤口流血太多,要想个办法。”刘鸿烈赶紧把刘文放在地上,只见伤口鲜血直往外涌。女同志尚奇不顾个人寒冷,脱下棉衣,赶紧裹在刘文的伤口上,但血还是止不住。敌人炮火声就在附近,望着止不住的鲜血大家都焦急万分。伤员多流一滴血,生命危险就增一分,时间就是生命,刘鸿烈想到这里,急中生智地说:“我趴在地上,让刘文俯卧在我背上,你们抬高她的伤腿,用双手掐住伤口,压住血管,我爬着走,这样可能会好一些。”队友们惊异地说:“不好走啊!”刘鸿烈喊道:“救命要紧!”随即便趴在地上,回头说道:“走!咱们就这样走。”于是,在崎岖不平的小道上,其他队员把刘文整个人摆在刘鸿烈背上,刘鸿烈背着刘文,一步一步艰难地向前爬行,往山上爬行。不多久,刘鸿烈就汗流浃背,两手磨破了,也麻木了,难受极了。但他毫不动摇,克服一切困难抢救与他们朝夕相处的战友。这个方法也很起作用,不久刘文伤口的血就止住了。大家这下才松了一口气。然后,就改变方式,一个人背着刘文,另一个人扶着她那条连着皮的小腿。几个男文工队员轮流把刘文背到了离驻地不远的比较安全的一个独立小屋内,等待着医生的到来。

在战友身负重伤,随时都有生命危险的关键时刻,刘鸿烈急中生智,趴地爬行救战友的这种一不怕苦,二不怕累的英雄壮举,感动了所有文工队的战友,师首长也特给他记“三等功”一次。

上甘岭上穿火线

1952年冬,刘鸿烈所在的中国人民志愿军十二军三十一师奉命开赴西线投入上甘岭战役。

11月4日下午两点多,师文工队四班班长刘鸿烈和二班班长高原接到“按时到师指挥所报到”的任务后立即出发,带领队员沿着驻地东南面较平坦的一个山梁,成一路纵队,拉开距离,走向山下。山下面就是敌人经常用飞机、大炮封锁的大公路。为了照顾所有队员,刘鸿烈走在队伍最前边,高原走在最后,两人一前一后带领队员们前进。

当刘鸿烈走到距公路约200米的地方时,敌人的炮轰开始了。敌人的炮弹,断断续续、无规律地在公路附近爆炸。这时他有些犹豫:继续前进,可能会随时发生伤亡事故;后退,什么时候才能不打炮?什么时候才能通过这条封锁线?但他心里更明白,后退意味着什么?于是下定决心“冲”!这时他回过头问身后的李心印:“李心印,敌人现在打炮,你说怎么办?”“只能前进,不能后退。”“好!你跟我来。”

当他穿越公路时,一发炮弹在附近爆炸,他顾不了什么,只有奋力往前冲,一口气冲到对面山脚下,身后的李心印也跟着冲了过来。跟在李心印后边的是长得很标致的大个儿女兵刘祖华,她正要往山下冲时,炮弹在她前进的路上爆炸,她急忙往右一转,顺着一个很陡的山坡直线往下滑,滚下了山坡,她的手背和脖子都擦破了皮,鲜血直流,她强忍着疼痛还笑眯眯地说:“没关系,只要不炸断腿,我就往前跑。”

刘鸿烈在上甘岭战役结束后,在距离前线约七八华里的驻地防空洞顶上留影

刘鸿烈看着后边的战友们,一个一个都跟着往山下冲,冒着生命危险通过封锁线,他的心都快要跳出来了,紧张、害怕、担心,他在心里默默祝福:“我亲爱的战友们,你们一个也不能少啊!还有光荣的任务在等待咱们去完成呢。”不一会儿,十几个战友终于安全通过了封锁线,大家高兴极了。

刘鸿烈和战友们在山脚下的大炮射程死角处,休息了一会儿,便沿着一条临时开通的土马路,继续向五圣山方向走去。

责任编辑:李璐璐

责任编辑:李璐璐刘鸿烈