金韵梅照片。

清末民初,有一位扬名中西、享誉杏林的传奇女性,被当时的《纽约时报》誉为“典型的中国进步女性”“当世最古老帝国走出的新女性”。要介绍她的成就并不复杂,只需5个“中国第一”概括:她是中国第一位女留学生、第一位留美毕业生、第一位女西医、第一所护理学校的创办者、第一位护士学校女院长。同时,她还是世界著名的教育家、营养师,在美国、日本都享有盛誉。她,就是金韵梅。

孤儿成天才女医生

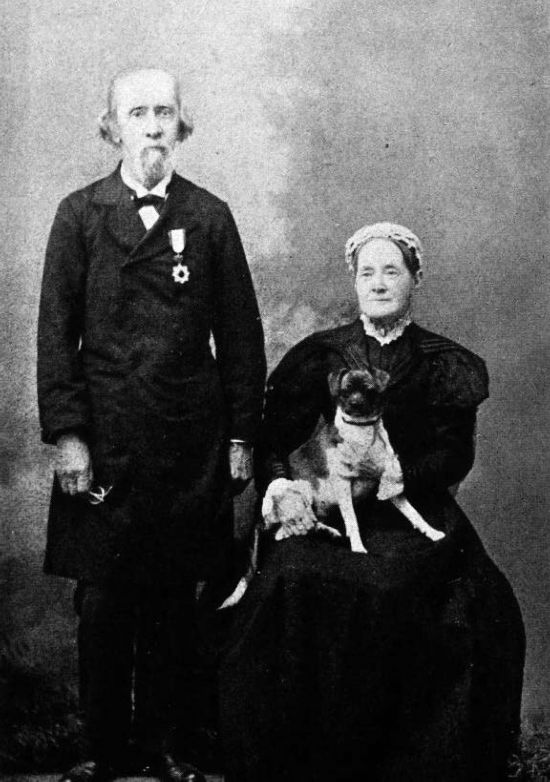

清同治三年(1864年),金韵梅出生于浙江宁波的一个中国牧师家庭。不到3岁,她的父母就因一场瘟疫撒手人寰,金韵梅成了孤儿,后被父亲好友、美国传教士麦嘉谛收养。麦嘉谛在江浙一带颇有名望,曾长期担任美国驻宁波代理领事,也是浙江最早的男子小学堂崇信义塾的创办者——该校就是之江大学(现浙江大学之江校区)的前身。因此,金韵梅从小就受到良好教育。

麦嘉谛夫妇。

1872年,麦嘉谛被日本东京帝国大学聘为教授,金韵梅跟随养父母旅居日本,很快掌握日语。1880年,金韵梅刚在日本完成了中学学业,年近六旬的麦嘉谛思乡心切,决定举家回到美国。抵达美国后,金韵梅的大学教育被提上日程。麦嘉谛给了她两个建议:一是学习工商管理,有钱;二是学习教育专业,有面子。然而金韵梅最终选择学医,她对养父母说:“我父母因瘟疫生病,不到30岁抛下我离开人间。这在中国时常发生,不少人由此死亡,原因有两个,一是中国贫穷,二是缺医少药。”

1882年秋,经过一年努力学习,金韵梅成功考入纽约医院附属女子医科大学,成为该校的第一个中国学生,也是中国有史可查的第一个女留学生。当时,美国国会刚通过《排华法案》,金韵梅作为全校唯一的中国人,饱受偏见。这并没有让她退却,依然穿着中国传统服饰、用着筷子,花比别人更多精力和时间埋头学习。

1885年5月29日,金韵梅以第一名的优异成绩毕业,成为第一位获得美国医学学位的中国女性。她毕业那天,美国纽约中国领事和日本领事均来到现场,媒体纷纷进行报道。毕业后,金韵梅以初级住院医生的身份进入纽约育婴院等医疗机构积累临床经验,3年时间足迹遍布费城、佛罗里达、华盛顿和纽约等多地。她的研究能力也备受肯定,24岁就在《纽约医学杂志》发表题为《显微镜照相机能的研究》的论文,把医疗设备与病理相结合的研究成果引起医学界的强烈反响。

金韵梅毕业照。

正当美国各大医疗机构对这位天才女医生抛出橄榄枝时,金韵梅做出了一个让养父母都不支持的决定:回中国。

华侨守护者,总统都写信挽留

1888年的中国,清廷腐败、社会动荡,金韵梅带着极大的勇气和魄力回到了祖国。《纽约时报》记载:“这位身高不到5英尺(1.52米)、体重不足100磅(90斤)的中国女性,搭乘商船跨过茫茫太平洋,从美国回到了她的祖国——中国。”

回国后,金韵梅先在厦门开设私人诊所,后又辗转于广东、上海、四川各地行医,求诊者络绎不绝。一路上,金韵梅行医救人,也备感无奈,曾满眼含泪地对朋友说:“我觉得太煎熬了,很多生病的人,明明可以痊愈,只是因为缺乏药品,只能等死……”当她看到贫苦百姓在诊所前徘徊胆怯时,就自掏腰包,从美国订购医疗器材和药品,免费为贫民医治。

行医过程中,金韵梅染上疟疾,只能前往日本神户养病。康复没多久,遇上神户当地瘟疫暴发,她又当医生又当护士,在霍乱、伤寒、赤痢等传染病环境中救治患者,还抽空宣讲防疫、消毒事项。博爱仁心和高明医术为她赢得了日本人的尊重,称其为“她所在时代的传奇”。

中日甲午战争爆发后,金韵梅随丈夫、儿子前往美国旧金山,还把养父母接来照顾。然而,当时美国越来越严重的排华氛围让金韵梅的行医梦遭受打击,政府直接拒绝了她的行医执照申请。这让她意识到,连拥有丰富经验和传教士担保的她尚且如此,普通华人劳工的生活该多艰难。

1896年10月18日,金韵梅在橙县长老会教堂做了一场有关中西文化差异和美国华工现状的演讲,拉开她在华人劳工问题上与美国主流声音对话的序幕。不久后,她开始在报刊上发表文章,继续为在美华人争取权益。8年时间,金韵梅先后在芝加哥、纽约、圣路易斯、洛杉矶等大都市演讲、奔走,不断为在美华人呐喊。1904年,她来到美国首都华盛顿特区演讲,并担任第十三届世界和平大会副主席。

1905年,四十不惑的金韵梅再度启程,决心回到中国。美国各界挽留的情景再现,连总统西奥多·罗斯福也亲笔致信承诺:“我没有能力让你成为美国公民,但你可以永久留在美国。”这一次,金韵梅如17年前一样,坚定地踏上了回国的路。

先驱教育家,和袁世凯争预算

金韵梅再次归来时,中国正经历列强欺凌分食,清政府被迫开始现代化改革。时任直隶总督的袁世凯,准备在天津创设北洋女医学堂,邀请金韵梅担任女医学堂总教习(校长)兼任北洋女医局总理(院长)。金韵梅受邀来到天津。办学校急需大量资金,袁世凯一度收紧预算。金韵梅提笔致信美国总统西奥多·罗斯福求援。不久,袁世凯收到罗斯福的信,给金韵梅开了“绿灯”。

1908年,北洋女医学堂成立,成为我国第一所公立的护士学校。金韵梅不仅是该校的创办人,更开启了我国女西医护理教学的先河。同年8月,女医学堂开始招生考试,最后招收了卢超远等17名女学员。这群女孩儿毕业后,就职于中国各个医院,我国也正式诞生了现代意义上的护士职业。

1916年,袁世凯去世后,北洋女医局和北洋女医学堂因经费停拨而关闭,金韵梅便辞去职务迁居北平。在北平,金韵梅研究大豆的食用和药用价值,并将中国传统的豆腐等豆类制品推广到美国,以优化饮食结构,弥补蛋白质摄入不足,意外在美国成了著名的营养学家。美国作家马修·罗斯在《魔豆——大豆在美国的崛起》一书中说:“在向美国民众大力推广豆腐方面,金韵梅领先于时代好几十年。”

年近六旬的金韵梅遭受了两次至亲离别之痛:她的儿子和养母相继离世。此后,金韵梅投身慈善活动,不仅资助创建北平国立第一助产学校,还亲自带领医护人员去做义工,普及公共卫生知识,鼓励妇女参与社会事业。1929年,金韵梅捐出3000银元,帮助一位女医生创建了国立第一助产学校清河镇实习基地,这位被资助的女医生,就是中国助产教育的奠基者、日后新中国妇幼卫生事业的代表人物——杨崇瑞。杨崇瑞指导的学生中,还有刚刚从协和医学院毕业的林巧稚。

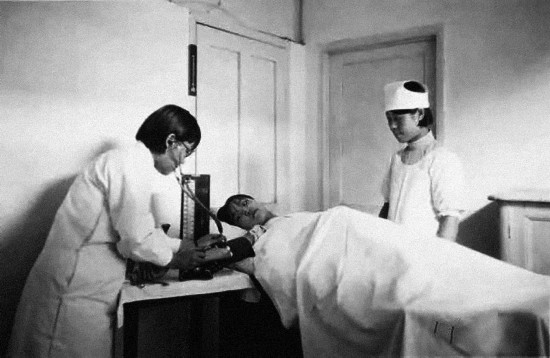

金韵梅曾资助的北平国立第一助产学校内,医生为产妇测量血压。

1934年3月,金韵梅因肺病在北京协和医院逝世,享年70岁。遵照遗嘱,她将所有积蓄和开诊所时留下的医疗器材全部捐赠给国家。她的一生,开创多个“第一”,成为多个“先驱”,扩写了中国女性的可能性。

(作者单位:中央民族大学历史文化学院)

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧金韵梅,医学,袁世凯