2024年11月,柯马凯在北京接受《环球人物》记者采访。(环球人物记者 侯欣颖/摄)

柯马凯,国际共产主义战士、新中国英语教育拓荒人柯鲁克、伊莎白夫妇之子,拥有英国与加拿大双重国籍。1951年出生于北京,1978年毕业于伦敦大学,1994年创办北京京西学校,为在京工作的外籍人士子女提供良好的教育环境。

京西学校位于北京城东北,柯马凯将与《环球人物》记者的访谈地点选在那里。早上8点,他从城西出发,驾车穿过半座城市。9点,他风尘仆仆赶到,招呼记者一行。

柯马凯今年73岁,步伐矫健、精神矍铄。采访当天,他穿一件粉色细格衬衣,外面套海军蓝羊毛开衫,颇具英伦风。但他一张嘴就是流利的“京片子”,聊天就像说相声,逗得全场乐。

自打出生,柯马凯的名字就和中国教育联系在一起。他的父母分别来自英国和加拿大,一生投身中国教育;上世纪50年代,他在北京外国语大学家属院里出生长大,念的是响当当的北京“名校”;改革开放后,为解决在京外籍人士子女的教育问题,他又创建了京西学校。柯马凯大概算得上最懂中国教育的“老外”了。

北京京西学校的一座孔子雕像。

讲述自己的中国故事,柯马凯也紧紧围绕教育。他从“差生”逆袭,聊到在英国当工人,再聊到创办京西学校。他还回忆起父母晚年对中国教育的关注,感叹自己退休后亲眼所见的中国教育的变革。

“差生”的逆袭

柯马凯的中国故事,要从很久之前说起。

1912年到1913年,柯马凯的姥爷饶和美和姥姥饶珍芳先后从加拿大来到中国成都,在那里相识并结为夫妇。“我姥爷当时在华西协和大学教育系任主任,姥姥创建了蒙特梭利幼儿园和弟维小学。之后,我的太姥姥来中国看望女儿,也留在成都的加拿大学校里教书。他们一直关心教育,干了几十年。”

1915年,柯马凯的母亲伊莎白在成都出生,成年后回加拿大读大学。1939年,伊莎白再次回到中国。1942年,她与来自英国的共产主义者、任教于原南京大学的大卫·柯鲁克结为终身伴侣。1948年,柯鲁克夫妇前往石家庄一个叫南海山的村子,参与创建了中央外事学校(今北京外国语大学)。“那些年,我父母为中国培养了许多外语人才。他们的学生中,有国际法庭的法官、使领馆的外交人员,还有外企商人。对此,他们一直很骄傲。”

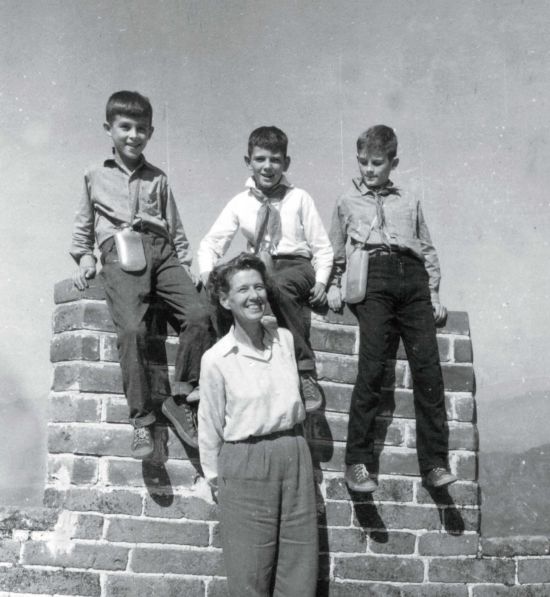

20世纪60年代,伊莎白(前)带孩子们爬长城。后排中为柯马凯。

不过,虽然父母是老师,在他所住的北外家属院里,周围邻居也都是教育工作者,但柯马凯小时候却成绩垫底。“我淘气,不爱听讲,还旷课,属于班里的下游,不过我父母从不因成绩批评我。到了小学五年级,不知怎么的,学习成绩就慢慢好起来了。”

现在回头看,有些影响是潜移默化的。比如,柯马凯在作文里引用毛主席的语录,得到了语文老师的表扬。他回忆:“我父亲是共产主义者,老爱给我讲马克思主义,家里也有《毛主席语录》,所以我倒背如流。”

再比如,柯马凯从北外幼儿园念到北外附小,四年级又被父亲转到崇文小学,开始了寄宿生活。“我始终认为,学校没有好赖之分。有的孩子不喜欢寄宿学校,哭啊闹啊,但我特适应。在北京上中学前,我去英国读了一年书。母亲后来回忆,她在机场送我,一个劲儿地招手,但我头都没回,直接登机了。这不就是现在的父母们希望孩子能有的独立性吗?”

柯马凯还有一段珍贵的“钳工记忆”。在北大附中上了一段时间学后,他主动报名去了北京光华木材厂,后来又在海淀农机修配厂干了几个月。“这段经历特有意思。”柯马凯说,“我6岁生日时,父亲送了我一把锯子。你能想象,一个6岁孩子的生日礼物是一把锯子?正是因为父母的有意培养,我从小就爱动手,现在还能修汽车。有时候,我开着车,一听发动机的声儿,就知道问题出在哪儿。”

1973年,柯马凯到英国读大学,学物理。因为经济状况不佳,柯马凯先是到伦敦的一家工厂打工攒学费。入学后,他又找到另外两份兼职,一份是在伦敦一所夜校教中文,另一份是在游泳馆当救生员。

在那所夜校,柯马凯认识了一位英籍华裔姑娘。两个人坠入爱河,结为夫妻。“一个是出生在北京的英国人,一个是出生在伦敦的中国人,我们登记结婚时,登记员看着我俩说,‘唉,出生地是不是写反了?’”

为“洋孩子”办学校

1978年,柯马凯大学毕业,带妻子一同回到中国。当时,中国首个研究生院——中国科学技术大学研究生院成立。柯马凯在那里找到一份对口工作——教物理。

“那一年,中国开始实行改革开放政策。在此前的上世纪六七十年代,出国留学很少见。而到了1978年,突然一下子‘豁然开朗’。在我任教的研究生院,80%的学生都瞄准了出国进修。后来校方干脆跟我说,‘得了,我们不缺物理老师,你教英语吧’。”

就这样,柯马凯转行教语言。不久,他收到美国卫斯理大学的执教聘请书。自1981年起,柯马凯在这所美国高校教中国语言与文化。1988年,他又从美国回到中国,供职于加拿大国际开发署。那两年,柯马凯跟着各种交流项目走遍了中国,于是“老想着自己做点事儿”。进入改革开放大潮的中国,正好为他提供了广阔的天地。

“1993年,我的美国朋友白思南,孩子在北京上国际学校,但她觉得学校不够好、不称心。白思南找到我,问我愿不愿意跟他们一起办一所国际学校。她知道我在大学校园里长大,知道我对中国的教育体制有一定了解。”他们一拍即合——要办一所扎根中国的国际学校。

“中国实行改革开放政策以来,吸引了一大批外国人才在华就业。人才的流动又催生了新的教育需求。1994年,北京京西学校成立。这所学校的主要使命,就是为‘引进来’的外籍人士子女提供更适合他们的教育环境。”柯马凯说。

柯马凯认为,京西学校与其他外籍人士子女学校最大的不同之处,一定是“国际与本土相结合”。“京指北京,西指西式。我们既要和西方的教育模式接轨,又要让外国孩子感受到文明古国的灿烂文化。无论他在中国学1个月还是学10年,京西学校都希望他能跟中国交上朋友,跟中国人民交上朋友。”

于是,在京西学校,无论哪个年级,每周都有中国语言文化课,中国文化融入各个科目中。“体育课练太极,音乐课学二胡,中秋节做月饼,农历新年开庙会。”创办之初,京西学校就特地设立了中国文化部,柯马凯任首任部长。如今,早已退休的柯马凯仍担任京西学校中国文化部顾问。

一些中西共通之处也成为校园里的重要元素。柯马凯希望,“京西学校是多元、丰富的,也是求同存异的。校园中心有一座小公园,叫作Peace Park,意为和平园。学校里那些来自不同国家的孩子,说不同的语言,有不同的信仰,但绝不会有人喜欢战争超过和平”。

至今,京西学校创建30年,拥有近400名教师及员工,学生来自约60个国家,共1500多人。“几十年前,甭管哪个行业的外国人,他们来中国前,都会认真考虑孩子的就学需求。当时一部分外国人因为没有合适的学校,选择将孩子留在本国;还有一部分外国人因此放弃了来中国的机会。而近年来,包括京西学校在内的越来越多的中国国际学校,正在认真解决这些外国孩子的教育需求。据我所知,因为孩子就学问题而‘劝退中国’的外国人士已经越来越少了。当下,中国全面深化改革开放,社会的稳定、经济的腾飞,无论是为中国孩子还是外国孩子,都提供了越来越优越的教育环境。投身于中国改革开放的人,真正享受到了改革开放的红利。”柯马凯说。

甭管走到哪,都要去当地学校转悠

柯马凯小时候,就经常听父母说起中国教育的发展历程。最显著的变化是,教育越来越普及。“新中国成立时,人均受教育程度可能连小学一年级都到不了。我父母在革命老区的时候,村里头的孩子有几个能上学啊?1958年回访老区乡村时,村里有了小学,学龄的孩子一个不落地上了小学。到了上世纪80年代,义务教育法颁布实行,约九成孩子能完成9年义务教育。再往后,就不光是9年(义务教育)了,全国绝大多数青少年都能一直上到高中。如今,高等教育也在逐渐普及。”

2016年,柯马凯65岁,正式退休。可他闲不住,每年都跟着京西学校组织的游学去中国各地再转一圈。柯马凯有个习惯,“甭管走到哪儿,都要去当地学校转悠”。

去年,柯马凯去了西藏林芝。他转悠到一座小村庄,跟一户人家的主人热络地聊起天来。柯马凯问:“村里有学校吗?”他回答:“没有。”“孩子上学怎么办?”“政府修了路,坐车20分钟就到隔壁村的学校。”“那有校车接送吗?”那人指指停在自家院子里的一辆白色轿车,自豪地说:“我们自己有车。村里人都富起来了,用不着校车,都自己开车接送。”

2023年5月,柯马凯参观林芝市第二小学。图为柯马凯(前排右二)和藏族民众一同跳舞。

在林芝的一所小学,柯马凯坐在教室最后一排,听了一整节藏文课。“大概四五十分钟的时间,老师没说一句汉语,黑板上也没出现一个汉字。我翻了翻课本,除了最后一页关于印刷厂的信息是汉字外,其他都是藏文。下课后,孩子们围上来。我问道,‘学藏文好还是汉文好?’他们异口同声,‘都好’。哎呦!那一刻,我觉得特温馨。其实我也一样,在中国出生长大,掌握两种语言,熟悉两种文化,这是幸福的事儿。”

眼前的一切,让柯马凯想起多年前西藏自治区的教育情况,“根据中国官方发布的教育年鉴,在上世纪80年代,西藏仍是全国受教育程度最落后的地区,而现在,那里的变化翻天覆地”。

柯马凯告诉《环球人物》记者:“中国农村地区的教育,是我母亲晚年最关心的问题之一。她始终认为,教育的关注点不在‘拔尖’,而在‘端底’。近年来,中国脱贫攻坚取得举世瞩目的成就,这是了不起的壮举。而中国的脱贫,绝不仅仅指在物质上吃饱穿暖;中国的脱贫,也关乎教育,特别是最边远地区、最底层人民的教育问题。”

点击阅读英文报道》》》

The "Beijing-accented Foreigner" Michael Crook

系列短视频》》》

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧柯马凯,中国,教育