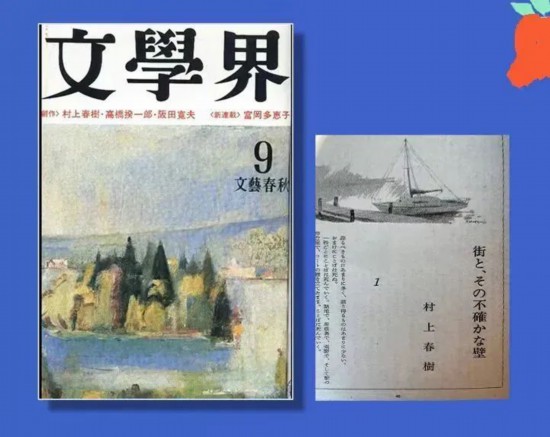

1980年,村上春树写了一部中篇小说,名为《小城,及其不确定的墙》,发表在日本文艺杂志《文学界》上。小说不到6万字,是他继处女作《且听风吟》《1973年的弹子球》之后的第三部作品。

· 1980年,村上春树在《文学界》发表中篇小说《小城,及其不确定的墙》。

尽管已发表,但村上春树自己对内容很不满意,因此没有出书。当时的他,是一个刚出道的小说家,还在东京经营爵士小店。每日忙忙碌碌,无法集中精力写作。写了几篇小说后,“想凭着一支秃笔混饭吃的念头慢慢地变得强烈起来”,于是便关门歇业,成为专业作家。

1982年,他写了第一部正式的长篇小说《寻羊冒险记》,讲述了主人公某一天突然感到生活毫无意义,于是踏上了寻找丢失羊的奇幻旅程。这次写作很顺利,“顺利到最后,在恰到火候处止笔”。之后,他想起此前的《小城,及其不确定的墙》,为弥补遗憾,将之拿出来进行大幅改写,一改就改了3年。

1985年,改后的新小说《世界尽头与冷酷仙境》完成,并出版单行本。这部作品后来获得了“谷崎润一郎奖”,该奖项不同于以文坛新秀为对象的“芥川龙之介奖”,是专门颁发给“中坚作家”的文学奖,可见当时日本文坛对他的认可。

随着岁月流逝,写作经验不断积累,村上对这部小说依旧念念不忘,“就像卡住一根鱼刺般,让我始终无法释怀!”他总觉得应该还能改成另一个版本,但一直没有找到感觉。直到2020年,因为疫情的到来,71岁的他闭门不出,第二次将40年前写的小说拿出,重新书写,耗时3年成书《小城与不确定性的墙》。2023年5月,这部小说在日本发行,不久前国内引进出版。

· 中文版《小城与不确定性的墙》引进出版。

在书中,村上巧妙地设置了一堵“充满不确定性的墙”,这堵墙可以变化、移动,不仅将两个世界分隔开来,更成为连接现实与虚构、生命与死亡、本体与影子的桥梁。

“我强烈感觉到,世界正在变动着。当世界逐渐变得不稳定时,人们自然开始感觉想要逃入一个狭窄的世界。正如这部作品中的故事一样,‘一座与外界隔绝、被城墙包围的奇妙城市’。这个地方可能很好,也可能很坏。虽然我也不清楚,但我想,和现实的‘外部世界’有互动或者往来是有意义的。一座被墙壁包围的城市究竟是好的世界还是危险的世界呢?没人知道答案。主人公不知道,我自己也不知道。”新小说在日本发行后不久,村上少有地接受了媒体采访,分享自己的写作经历和感受。

村上为何会一再改写这部40年前的作品?这部作品到底在讲些什么?当我们谈村上春树时,应该谈些什么?人民文娱记者和这部新作的译者、亦是村上春树多部作品的译者施小炜聊了聊。

一个有关“丧失”的故事

人民文娱:与您上次翻译的村上的小说《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》相比,这一部有哪些变化?据您对村上的了解和研究,变化的原因有哪些?

施小炜:《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》就基调而言,应该说是一部纯写实主义的小说,可以视为时隔26年之后向《挪威的森林》的回归。而此次则又重返玄幻写实,重返fantasy(幻想),而这乃是其长篇创作的主航道。

· 村上春树的作品《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》,施小炜译。

《多崎作》写了主人公从少年到中年的成长过程,此次的《小城与不确定性的墙》亦然。最大的不同之处大概是《小城》还塑造一位老人形象,而且还是一个已然死去的老人,一个幽灵。这大概与作者意识到自己已渐入老境有关,与作者对“死”的思索有关。

在回答《读卖新闻》的采访时,他曾明言:“年纪大了,便会寻思接下去还能写几部长篇。想做个了断。”

人民文娱:就这部小说而言,让您印象深刻或者吸引您的地方是什么?

施小炜:小说写了两个世界:墙外的大世界和墙内的小世界。

自从知道还存在着一个高墙环绕的小世界之后,“我”便对自己身处其中的墙外大世界丧失了兴趣,活得如同行尸走肉,一心盼望脱离这个世界,走进那座高墙环围的小城,与“你”的本体相会,甚至期待在那里会发生美妙的故事。然而最终“我”一无所得,只能借助“黄色潜水艇少年”的超能力,试图回归墙外的大世界……

这是一个讲述“丧失”的故事。在墙外世界,“我”失去了作为影子的“你”,在墙内世界,“我”又失去了自己的影子;子易先生失去了他的儿子和妻子,“黄色潜水艇少年”的父母失去了儿子、两位哥哥失去了弟弟。“我”始终不曾得到“你”的本体,而回归墙外则意味着彻底地失去“你”。

人民文娱:如何来理解村上笔下的“失去”?

施小炜:“失去”应该有个前提,那就是“获得、拥有”。先得获得、拥有了什么,你才有可能失去它。一无所有,也就无所失去。死,是生命的“失去”,但在那之前,则是生命的诞生、获得。失恋,则是“失去”了曾经“拥有”的爱情。

我们阅读文学作品时,可能容易注目于“失去”,而 “获得”与“拥有”却往往易被忽略。在这部小说里,“黄色潜水艇少年”获得了“读梦人”岗位,“我”获得了开咖啡馆的女子……

尽管只是一只鸡蛋,却勇于与墙为敌

人民文娱:这部小说是对40多年前发表过的小说的重写,之前的小说您是否读过?当时的村上,写作处于一个什么样的阶段?

施小炜:具体地说,是1980年9月——其时我还在复旦大学日本文学专业读三年级下学期。当时的标题是《小城,及其变幻不定的墙》,多出一个逗号。因为从未收入任何集子里,也未发行过单行本,所以我并未读过。

当时的村上应当算是新人作家,用他自己的话说就是“写作技术”尚欠成熟,“没有将脑中的所思所想转换成文章的能力”,导致这部作品以“半生不熟的形态”发表了出来,其实应该“再等两年(再写)的”。

一个中篇,不论是篇幅是内容还是深度,当然均不及后来的长篇丰富多彩。

· 村上春树。

人民文娱:时隔40多年,这次重写对原作主要做了哪些改变?

施小炜:对这个“半生不熟”的中篇,村上曾经做过一次改写,这一次是第二次改写,相比于原先的中篇,篇幅大大增加,人物也增添了许多,故事更为丰满、复杂了。

人民文娱:小说中的“墙”的意象是什么?

施小炜:诗无达诂。好的作品能够承受种种解读。“墙”这一意象,也同样容许多样的解读,每位读者都会拥有自己的理解,只要能自圆其说,解读便可成立。我的理解并不重要,不提也罢。

想起了《高墙与鸡蛋》。那篇演说中的高墙,与这部小说企图拦截、阻止背负着影子试图离开小城的“我”的、那道变幻不定的墙,似有相通之处。

钦佩村上和“我”,尽管只是一只鸡蛋,却勇于与墙为敌。

人民文娱:小说中写到“影子”,没有影子的人在村上多部小说中出现过,如何来理解“影子”?村上为何热衷书写这个主题?

施小炜:村上春树获得2016年“安徒生文学奖”时,曾发表英文演说《The Meaning of Shadows》,日语将它译成《影と共に生きる》,与影共存。我觉得这个日文标题,更能反映出村上对影子的思考。

在演讲中,村上这样谈及自己与影子的关系,以及影子的意义:“在写小说时,当我穿行于叙事的深邃隧道,我会遇到一个完全无法预料的我,那一定是我自己的影子。我必须尽可能准确、坦率地描绘这个影子。不是转身离去,不是理性地分析,而是接受这是我的一部分。”他认为影子就是自己的一部分,只能接受它,于是共存:“你必须耐心地学会与你的影子一起生活。仔细观察你内心的黑暗。有时陷于人生的某段黑暗隧道里,那么你必须面对自己身处的黑暗。”

偏爱“范特西”

人民文娱:通过翻译村上的多部作品,您觉得村上作品的特点有哪些?

施小炜:我觉得,村上文学最大的特点就是以“大众文学”的衣裳包裹着“纯文学”的躯体,这也是村上一再说是自己努力追求的“综合小说”:大众文化(pop culture)的结构+纯文学的内容。村上春树似乎在不断追求如何将故事讲得好玩些。他应当是个通过讲故事来传达思想的小说家。

另一鲜明的特点是不喜纯写实,偏爱“范特西”,堪称玄幻写实派。

村上是一位“私文学”作家,他的作品基本都是聚焦于“私人”,描写“公”和作为他者的“私人”给与“私人”的影响,写身处周边社会环境和时代洪流影响之下的“私人”。

· 根据村上春树的作品《挪威的森林》改编的同名电影剧照。

人民文娱:从村上本人的角度来说,形成这样写作的原因有哪些?

施小炜:在村上的许多作品中,主人公往往都是自由职业者,即他们不隶属于任何组织,不是“公人”,而是“私人”。

他自己是这么说的:“我做学生,是从一九六八年至一九六九年那样一个反文化(counter culture)与理想主义的时代。人们梦想着针对既成秩序的革命与起义。然后岁月逝去,我拿到了大学毕业文凭。可是我不想隶属于任何办公室、任何公司。我只想做我自己,独立的一个人。在日本这种以派阀、集团为基本的国度,这不是一件容易的事,不过我却做到了。我不属于任何俱乐部与流派。执笔写作了二十五年,却没有同僚,没有文学上的友人。开始写小说时,寻思着要刻画个人主义的人物、描写人们是如何生活在社会规范边缘的,原也是自然而然的事情。”

思索作为个体的“私人”与集团、与组织、与“公”的关系,似乎是村上文学的永恒主题。

人民文娱:村上春树的作品多年来一直深受世界各地读者喜爱的原因是什么?具体到中国读者,为何在中国如此受追捧?

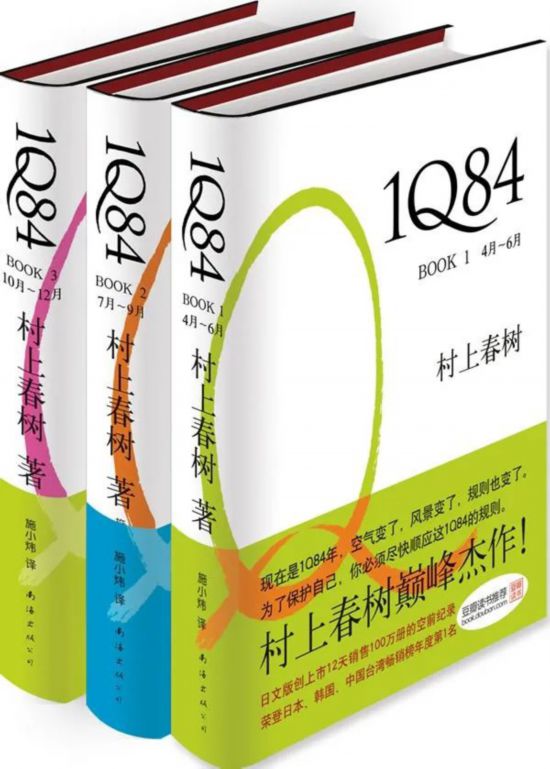

施小炜:尽管内容非常的“纯文学”,但村上对“大众文学的结构”把握得十分娴熟,总是将故事写的引人入胜——我曾形容其《1Q84》是“抹去思想的痕迹的思想小说”——这大概是吸引了各个层次大量读者的重要原因吧。

我们中国的小说传统是注重讲故事,而善于讲故事的村上小说可能比较契合中国读者。

推理小说般的悬念,恋爱小说似的纯情,徘徊在性爱小说的边缘却终不逾越雷池半步的性描写,凛然却不夸张、融化于日常生活之中的正义感,我以为都可以吸引读者。

人民文娱:在您的眼中,村上是一个什么样的人?他和其他日本作家有哪些不同?

施小炜:日本批评家川本三郎曾经如此总结村上其人:首先,此君异常勤奋,黎明即起不睡懒觉;严于律己,每日按时伏案写作;坚持运动锻炼身体;从不会去银座的夜总会之类纵酒作乐;几乎不与业界人士及同行交往;只爱太太一人;而且还严守截稿日期!

我也曾如此评说:不再是放浪形骸外醉眼向世间的阮籍刘伶,不再是醉令高力士脱靴、天子呼来不上船的李太白,也不再是风流不羁视丑闻为勋章的王尔德、愤世嫉俗赞美恶之华的波德莱尔,甚至不再是因朦胧恍惚的不安而自杀的芥川龙之介、放荡无行世称无赖派的太宰治。

一句话:作家不再是天才奔放我行我素的“艺术家”了,他和你我一样,只是安分守己循规蹈矩的一介市民而已。也许我们不妨说,是村上让日本的读者也让作家自己抛弃了一个过了时的幻觉,还原了一个当代小说家应有的真实形象。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸村上春树

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错