朋友想他的时候,“看看天、看看云嘛”。

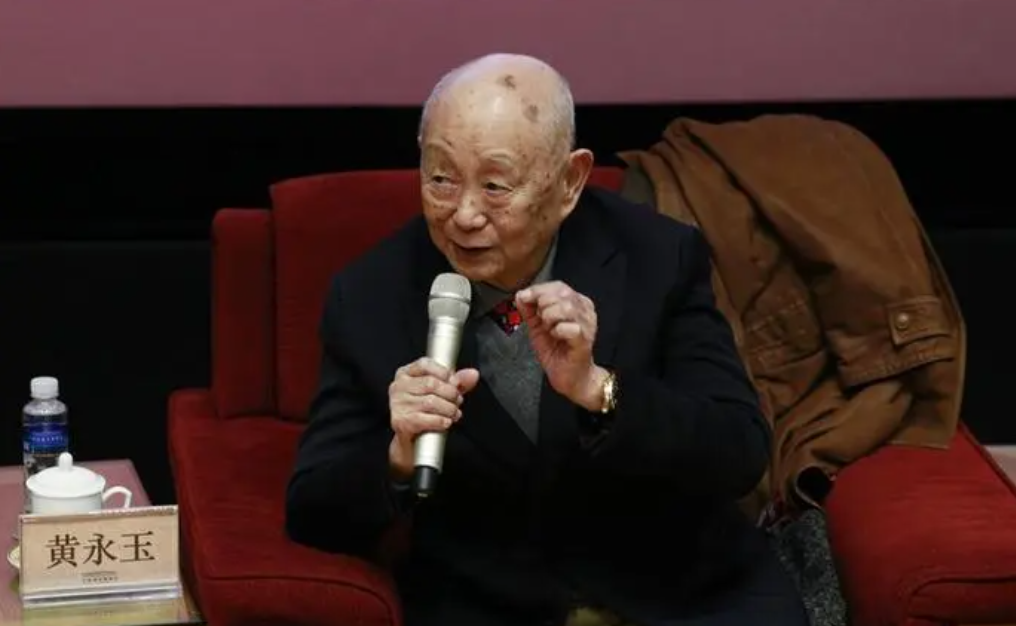

2023年6月14日,下班晚高峰,行色匆匆的人们收到一条手机弹窗新闻,“黄永玉逝世”。

据央视新闻客户端消息,中国国家画院院士、中央美术学院教授黄永玉昨天凌晨逝世,享年99岁。报道称,黄永玉先生子女黄黑蛮、黄黑妮、李洁琴携孙黄香、黄田今日敬告:

我们的父亲黄永玉因病于二O二三年六月十三日三时四十三分离去。我们尊重他的意愿:不举行任何告别、追悼仪式。

《环球人物》记者曾在2018年专访过黄永玉。

那天他刚过完95岁虚岁生日。时间似乎并未在他身上留下太多痕迹,这位被称为“鬼才”的老人虽然听力大不如前,周身依然散发着灵气。

·2018年9月21日,黄永玉在北京家中接受本刊记者专访。(《环球人物》记者 侯欣颖 /摄)

和记者交谈时,他眼里时不时闪现出几许狡黠,或是随口一句妙语,逗得人哈哈大笑。是的,这是人们印象中的黄永玉。但相对而坐,谈的时间越久,越会捕捉到丝丝缕缕的不一样,眼前这位老先生不是用“好玩”“鬼才”可以轻易概括的。

爱美的老头,

“我的夫人、女儿、朋友都很美”

黄永玉论“美”,自有一套独特的看法,“我年少在香港时,认识一位非常漂亮的姑娘,半个多世纪后,我再次见到了她,那时她已经80多岁了。旁人问我,你知道她是谁吗?我怎么会想到,当年那么漂亮的姑娘,现在完全认不出了!你看,好看的外表,最多保持20年。所以人呢,最美好的东西是品行、气质。在我眼里,我的夫人、女儿、朋友都很美。”

顺着黄永玉的目光看过去,女儿黑妮正在把一块月饼切成均匀的几瓣,她抬起头笑一笑,纤瘦又沉静。父女都是艺术家,家中的柜子、桌子上,自然不乏藏品和珍品,但最抢眼、最美的还是黄夫人张梅溪的照片。

黄永玉和张梅溪的爱情故事,多年来一直传为佳话:美丽聪颖的将军之女爱上了刻木刻的流浪小伙,在全家人的反对下,姑娘毅然与小伙子私奔结婚。

·黄永玉与张梅溪

“很多人问我是怎么追求她的,想看我写的情书,其实吧,很简单。”黄永玉嘴角上扬,讲起了这段感情的开端。

有一天,他大胆问张梅溪:“假如有一个人爱你,你怎么办?”张梅溪说:“那要看是谁了。”黄永玉脱口而出:“就是我了。”她则回答:“你要是早问,我早就答应了。”就这样,一辈子了。

忆及与妻子的往昔,黄永玉的目光不自觉转向黑妮:“你看,我的女儿没整过容,也没化妆,却是这么漂亮。”

在艺术创作上,黄永玉也有着自己独特的美学欣赏。他画荷,浓墨重彩、色彩斑斓而又有着清新脱俗之感。他建房,凤凰古城的“夺翠楼”“玉氏山房”,北京的“万荷堂”,都充满了中国古典园林元素。

“作为艺术家,您喜欢什么样的美?”

“我喜欢完美的美。”黄永玉不假思索地说。“所有的画本我都很喜欢,没有特别偏好哪一种,只要是好的,我就去学习和吸收,没有陈见,也没有国界。”

勤奋的老头,

“我的生活不好玩,只有工作”

有着“老顽童”名号的黄永玉,惊人之举迭出。

他90岁开画展、迷跑车,还出了书。2013年,他的自传体小说《无愁河的浪荡汉子》第一部《朱雀城》出版,他在为这本书作的序《我的文学生涯》中写道:“这小说,一九四五年写过,抗战胜利,顾不上了……重新动笔,是一个九十岁人的运气……”

重新动笔,是一个90岁人的运气,也是一个90岁人的勤勉。《无愁河的浪荡汉子》最初在《收获》杂志上连载。每期,黄永玉用纸笔撰写3万字文稿,再自画10多张插图,这一写一画,就是11年。

他很骄傲,“11年来我从没拖过稿”。不拖稿哪有什么窍门,就是勤奋。他每天工作八九个小时,上午写,下午画,晚上还读书,一日三大事,唯一的消遣就是看电视转播的重量级拳击比赛。

记者来访时,客厅的墙壁上正挂着一幅未完成的玉簪花图,这是他最近的作品。“你看,我一天就是坐在桌旁,用钢笔在格子上写字,然后画画。我的天地很小,我的生活很简单。”

《无愁河的浪荡汉子》计划写3部,黄永玉刚完成了第二部《八年》(下卷)。

很多人好奇地问,这3部著作什么时候能全部写完?黄永玉自己也不知道。“我写书是没有提纲的,想到哪就写到哪。就像序中所说:‘我为文以小鸟作比,飞在空中……人已经九十了,不晓得写不写得完?写不完就可惜了,有甚么办法?谁也救不了我。’”

·黄永玉

在小说里,黄永玉写到了很多现实中的人。记者问:“他们当中,有看了小说后对号入座的吗?”

黄永玉“哈哈”一笑:“有!当然有。我一般都不采用化名。有个别要用一下,虽然他本人已经去世了,可我怕他的子女来找我打官司。”

他讲起小说中一个熟人的故事:“我的一个初中同学,家境富裕,但很顽皮。他最大的特点是非常爱请客吃饭,可请完客又舍不得花钱,常常是当众后悔。他这次请完大叫不出钱,但下次还是要请,请完又说不掏钱,一直到老也这样,几十年就这样过去了。我写到他的时候,就把他的名字改了一个字。我的儿子认识他的儿子,有一次我儿子遇到他儿子,就直言相告:我爸爸写你爸爸时,怕你看了后找麻烦打官司,就把名字改了个字。谁知他儿子立马说:爱怎么写就怎么写!我知道我爸爸,他就是这个样子。你看,真有意思啊!”

旧日时光中的人和事在黄永玉的眉宇间飘呀飘,他畅快地笑起来。

记者问他:“每天这样长时间工作,觉得辛苦吗?”

黄永玉抱着烟斗说:“我不怕辛苦。唯一的就是年纪大了,体力弱了。工作不辛苦,哪叫工作。其实玩也辛苦,比如打牌,又累又花时间。我不会打牌,我也不喝酒,下棋也不行。我生命中最重要的就是工作,我没有浪费时间在别的东西上面。对了,我快要出一本谈美的书信的书。”

“这样的生活,好玩吗?”

“谈不上好玩,就是干活。”

“要是给您放一天假,您想怎么玩?”

黄永玉眼里的光一闪一闪:“我有个年轻点的小朋友叫李辉,我跟他说,等我100岁的时候你带我到城里头走一走,我想逛逛三联书店。”

心骄傲孤独的老头,

“老友都去世了,就剩我自己了”

这个“年轻点的小朋友”也62岁了,退休前是人民日报高级记者,和黄永玉的友谊已跨越40年。

“李辉两口子很喜欢来我家吃饭,每次说来,都是5点多,6点吃饭,这两个家伙!”黄永玉乐得调侃“小友”几句。他前半生行遍大半个中国,识人无数,挚友的名字可以列出长长的一串。

1946年,黄永玉辗转到上海,生活贫苦,住在巴金的文化生活出版社宿舍。在这里,他发表了很多文学和美术作品,也认识了唐弢、汪曾祺、黄裳、萧乾、臧克家、冯雪峰等作家,李桦、陈烟桥、野夫、王琦、麦秆、杨可扬、邵克萍等木刻家。“可惜他们全去世了。”

1997年,黄永玉正在意大利家里楼上画画,女儿大叫:汪曾祺伯伯去世了。黄永玉很平静:嘿!嘿!他怎么会这么快死呀?

“和我同一代的朋友,香港的、上海的、北京的,一个都没有了。我曾经和黄苗子、郁风去凤凰,那时郁风刚做完手术,缝的线都没拆。我们在凤凰一起画画,她说,留几笔给我,等回北京再画。回北京不几天,她就去世了。”

“还剩下两个朋友,许麟庐和黄苗子。我说,现在就剩下咱们仨了。几天以后,许麟庐就去世了。我跟苗子说,你看,就剩下咱们俩了。几天后苗子也去世了。”

他仰头大笑起来,仿佛这是一桩趣事,感染得我们也笑了。但笑声散到空气中,我们年轻人,却比不上他的通达,只觉得笑到尽头,惆怅涌了上来,心里涩涩的。

·黄永玉

黄永玉看了我们一眼,指指茶几上一张香港明星李丽华的照片。“李丽华是我的老友,和我同龄。她的戏演得很好,可惜去年去世了。现在真的就剩我一个了。”

一只黑猫灵巧地跳到了黄永玉的膝上。如今,整日与黄永玉相伴的,就是家里的这些猫和狗。

“它们呀,一点都不听话。”黄永玉宠溺地说,“我这里的狗大都是捡回来的流浪狗。有一只养了一年多了,还不敢见我,只在吃东西的时候才找我。女儿还捡回一只被汽车碾伤的小母狗,后来和家里的狗生了10多只狗崽。我们家现在有20多只狗了!”黄永玉酷爱动物,他为1980年庚申年画的猴生肖邮票,就是根据一只名叫伊喔的猴子画的。

黄永玉轻抚着小猫,沉吟道:“想起那些曾经的朋友,我都很快乐,就像我回想起过去的生活。当然也有讨厌的人,也有艰辛的时候。但人生就是这样,怎么过,取决于你本身的心态。”

洒脱的老头,

“不要把死亡看得太重”

湖南乡间有句俗话,“人老成精”。

我们只觉得眼前这位黄老头,不热闹,但是真豁达,真洒脱。这点,从他的画作中就能体会到。

·2018年9月21日,黄永玉在北京家中接受本刊记者专访。(《环球人物》记者 侯欣颖 /摄)

他喜欢画幽默漫画,旁边配上寥寥几句说明,让人忍俊不禁。他画自己家的鹦鹉,配文:鸟是好鸟,就是话多;朋友来家中做客,人人都在低头玩手机,他就画了一套以猴为主题的挂历,其中一幅画是孙悟空在花果山开会,旁边大字写道:不准用手机;90岁时,他画了一幅自画像“比我老的老头”,是个赤脚、光肚脐,手舞足蹈,烟斗掉在脚边的形象。萧乾曾这样形容黄永玉:“浮漾在他粗犷的线条间的正是童稚、喜悦和奔放。”

他的这份童真,来源于生活的磨炼。

黄永玉的少年时代,正逢抗日战争,十二三岁时,他便离开家乡,四处流浪,“自小捡拾路边残剩度日”,靠着木刻,在战乱中求生存。日本飞机来轰炸、少吃少喝,都不要紧,只要包袱里还有木刻刀、木板和书,就安心了。

“我流浪的包袱里什么书都有,古典的、现代的、翻译小说……有些老人家看到后就说:你看这孩子,流浪还带着书!”

他流落到福建山区小瓷作坊做小工,长大后来到上海、台湾和香港,当过中学教员、剧团美术队员、报社编辑……“一听流浪,很多人都觉得浪漫好玩,其实一点也不好玩,很苦的。不管是精神上还是身体上,都是磨炼。”

在动荡时代里漂泊,黄永玉练就了一身本事,他自学了美术、文学,终成一代名家。1952年,黄永玉在表叔沈从文的劝说下,偕夫人张梅溪从香港前往北京,到中央美术学院任教。

对于世间种种烦恼,黄永玉的解决之道是创作。“画画解决不了的事情,我就用雕塑,雕塑解决不了,我就写作,用文字解决。”

有朋友问他,你从流浪时开始,当了几十年“左派”,怎么没入党呢?

其实,黄永玉有过一次入党机会。那是在香港,党的一位领导同志问他有什么要求。黄永玉以为是要提高他的待遇,立马说不要客气,我没有什么要求。多年以后,那位同志告诉他,当时是问他想不想入党。“我说,哎呀,你当时为什么不明说呢?我最初学木刻就是响应共产党的号召,后来也都是和‘左派’的朋友来往,我一天到晚想入党,偏偏那时候在香港不能明说。”

如今,黄永玉感到欣慰:“80多岁的牛犇都入党了。想想解放前在上海、香港的电影厂,他还是个小孩子呢!”

近几年,黄永玉已经很少回家乡凤凰了,主要是因为“工作太多,没有闲暇时间”。他50多岁那会儿,曾陪着80岁的表叔沈从文回了趟老家凤凰。叔侄俩去看了就读过的文昌阁小学,又回到了老宅。

回到北京后,病榻上的沈从文抓住黄永玉的手说:“谢谢你,带我回凤凰。”沈从文去世后安葬在老家,黄永玉给他补了石碑,上书“一个士兵,要不战死沙场,便是回到故乡”。

·沈从文(左)与黄永玉,两人是表叔侄。

黄永玉说,自己百年后会用一种不同的方式。他说,我已经写好遗嘱了,死后骨灰不要了,“跟那孤魂野鬼在一起”,朋友想他的时候,“看看天、看看云嘛”。

这话,他曾在一个节目里说过,立即上了热搜、刷了屏。这一次,他又补充说:“我劝你们不要把死亡看得太重。就算是皇帝,费尽心思修了地宫陵寝,几百年几千年后,还不是被后人挖了出来?”说着,他又大声笑了起来。

“来,我带你们四处看看。”黄永玉兴致勃勃地站起来,带我们先看他的玉簪花图,“这里,这灰色的地方,还差几笔,再画几天就画好喽!”再看他的书房,房子里堆满了书籍、烟斗和藏品,像个博物馆一样。

“这些书,我拿起哪本就看哪本。”他略为得意地指着书桌前的一把椅子说:“这是美国前总统老布什驻华时坐过的椅子,我在拍卖行花了25块钱买来的。”

然后是看挂在餐厅墙上的一幅字,章草,“这是1982年我的表叔沈从文写的”。

最后是看客厅墙上一张张照片:“这是瞿秋白的学生,这两个是他的孩子。”“这是黑妮小时候,在颐和园拍的。”……看着这些照片,他喃喃道:“一晃,几代人就过去了。”

(原文刊载于2018年第21期《环球人物》杂志)

总监制: 吕 鸿

监 制: 张建魁

主 编: 许陈静

编 审: 凌 云

(文章未经授权不得转载,转载请加微信“HQRW2H”了解细则。欢迎大家提供新闻线索,可发至邮箱tougao@hqrw.com.cn。)

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号