地球第三极——青藏高原,是一片神奇的土地,冰川峡谷,藏万古变幻;江河大川,孕无穷生息;白云之巅,寄崇高理想。拉萨,这片雪域古城,美轮美奂的建筑使人惊叹,虔诚的信仰令人尊重,还有那灿烂辉煌的非物质文化遗产引人入胜。

从藏戏到唐卡,从藏医药到藏香制作,从铜像到藏文书法等非遗艺术,涵盖了藏民族独到的生活智慧与处世哲学。千百年来,人们通过代代传承,守护着民族文化的根与魂,并在高科技浪潮冲击下,不断探索、创新,在世界屋脊绽放非遗璀璨的时代华彩。

藏戏,藏文化的“活化石”

高原夏季,天空弥漫着浪漫的蓝。在拉萨市宗角禄康公园,人头攒动,声乐阵阵,“党的二十大精神进拉萨千家万户”月月讲暨《童声里的中国》文艺汇演正热火朝天地开展着。

拉萨市堆龙德庆区觉木隆藏戏团。

拉萨市堆龙德庆区觉木隆藏戏团。 一群稚嫩少年,身着传统戏服,戴着面具,配合鼓钹节拍,有板有眼地唱着、跳着,稚嫩的唱腔饱含激情,时而高昂,时而低沉。台下观众被精彩的表演所吸引,表情随着剧情发展而不断变化。

“孩子们表演的是八大传统藏戏之一《白玛文巴》,主要讲机智勇敢的藏族少年白玛文巴为解救劳苦大众,惩罚贪心的国王,到大海深处寻宝的故事。”堆龙德庆区相关工作人员介绍。

藏戏,与天为幕,以地作台,一锣一钹伴奏便可展演。较之其他剧种,以大自然为舞台,体现出了藏民族对自然的崇敬及随性的理念。

表演结束,台下爆发出持久而热烈的掌声。工作人员表示,孩子们对藏戏的学习和传承,除了学校知识普及,还离不开洛桑扎西老师的耐心教导。她朝着舞台敲锣的汉子挥挥手:“洛桑扎西老师是个热心人,他时常到学校和其他剧团进行教习以及经验分享,他是拉萨觉木隆藏戏的传承人。”

洛桑扎西,一个皮肤黝黑,敦实朴素,从山南市贡嘎县甲日村走出的藏族汉子。受曾是藏戏演员爷爷的影响,他8岁时就参与藏戏演出,12岁成为主角登台。后来,怀着对藏戏的热爱,他离开家乡来到拉萨系统学习觉木隆藏戏,并于2003年加入拉萨娘热民间藏戏团,2007年成为堆龙德庆区觉木隆藏戏团戏师,2014年被评为西藏自治区非物质文化遗产传承人。其间,他一直投入藏戏表演、创作,并与高校专业师生一起挖掘藏戏的文化历史。

“藏戏,是藏文化的‘活化石’,又叫‘阿吉拉姆’,意为‘仙女阿姐’,最初源于跳神,后由唐东杰布开创。”洛桑扎西对藏戏历史十分了解。

相传,在公元15世纪,噶举派高僧唐东杰布为筹集资金修桥造船,以佛教故事为内容创作作品,邀请山南的七朵姊妹花参与,到各地进行表演募捐。其以戏剧情节、人物唱腔、咏白解说、舞蹈组合的表演艺术形式,形成了藏戏艺术雏形,并深受大众喜爱。因此,唐东杰布被奉为藏戏开山鼻祖,是藏族人民心中力量和智慧的化身。

藏戏剧种系统庞大,种类繁多。觉木隆藏戏是蓝面具藏戏四大流派之一,产生最晚,但发展最快。洛桑扎西拿起表演佩戴的蓝色面具:“面具藏语叫‘巴’,不同颜色代表不一样的角色,蓝色是正义、勇敢的象征,多为勇士相。每逢藏历新年、雪顿节等节日,我们都会去表演,并通过互联网平台向更多人展示藏戏的艺术风采。”

随着时代发展,觉木隆藏戏在内容和形式上有了改进和创新,除了传统经典剧目,还增添了世俗戏剧。近期,洛桑扎西带着学校戏团的孩子们正在排练新剧本《达瓦洛追》,这是一部以“抢救和科学利用自然温泉”为主题的现实题材藏戏,体现人与自然的和谐理念。他希望通过该剧,展现新时代好政策及藏戏创新的魅力。

于洛桑扎西而言,藏戏是生活中不可或缺的部分,是值得终生追求的事业。作为觉木隆藏戏非遗传承人,除了师徒传承,他将更多时间投入学校和青少年宫的教习中。“只要听到孩子们表达对藏戏的热爱,我就动力十足。”洛桑扎西认为成长在新时代下的新少年,有想法有干劲儿,是藏戏的未来之光。

藏医药,“活着的非遗”

世界四大传统医学之一的藏医药,是雪域高原人们在艰苦环境下,通过长期生活实践积累,形成的融合传统文化、宗教信仰和独特医疗实践的医学体系。中央民族大学蒙曼教授曾赞誉它是“活着的非遗”。

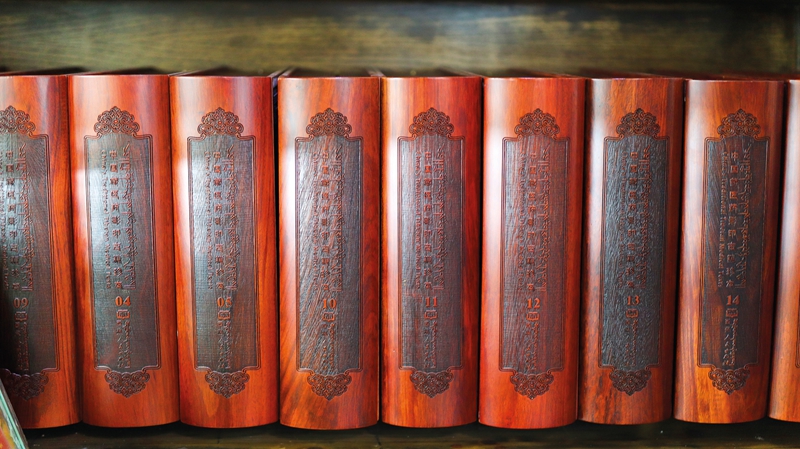

中国藏医药影印古籍珍本。

拉萨市堆龙德庆区有一家专门生产传统藏药的公司——西藏雄巴拉曲神水藏药有限公司。公司设有一间“珊瑚七十味丸国家级非物质文化遗产”陈列馆,馆内陈列着藏医药原材料、药材、藏医医学器具及大量藏医药文献古籍等。

公司副主任医师巴珠,从事藏医药行业多年,对藏医治疗和藏药制作都颇有心得。他在陈列馆翻开被誉为“藏医药百科全书”的《四部医典》,一部在公元8世纪,由藏医药鼻祖宇妥·云丹贡布耗时20多年编撰而成,融合了印度、尼泊尔、中医药等知识,集藏医药临床实践和理论精华于一体的医学宝典。后经历代藏医学家不断完善,成为藏医行医指南,还先后被译成蒙、英、德、俄罗斯等多种文字版本,供人们研究和学习。

他指着医典中的一幅图解释:“这是人体胚胎学的‘曼唐’,是古代世界上最早、最先进的人体胚胎发育图,它所表达的人体胚胎发育过程与现代医学胚胎发育理论几乎是一致的。”

“曼唐”是医学唐卡,图文并茂地展现了《四部医典》里的医学知识,生动形象,学生更易懂。随着不断地翻阅,一幅幅精美细致的“曼唐”跃然纸上,这些图除了教学价值外,还有佛学、历史学等研究价值,是研究藏民族文化的珍贵资料。

“宇妥·云丹贡布就是药师佛化身。”巴珠双手合十表达敬意。据了解,宇妥·云丹贡布不仅学识渊博,还谦虚和善。他以“致力于为民众治病”为天职;他提出“医药不分家”的主张,强调药物采集在学习实践中的重要性;他突破家族医药传承传统,创办西藏最早的藏医学校——工布曼隆藏医药学校,广招门徒,倾囊相授;宇妥·云丹贡布为高原培养出大批藏医药学人才的同时,更为后世藏医药事业发展作出了巨大贡献。

巴珠回忆1989年在藏医学院学习时的场景,《四部医典》是必修科目,藏医、藏药一起学,老师要求学生们既要通医理,还要熟知药性,采药、制药等技能必须独立完成。他感慨,这些都是宇妥·云丹贡布对后世医学的影响体现。

在学术著作陈列柜下方,整齐摆放着手术钳、手术刀、穿刺针、骨锯等一系列外科手术器材。这些器械曾为许多藏族人民缝合过刀伤,连接过断骨。据记载,公元8世纪,宇妥·云丹贡布曾应邀,前往境外做过一次非常成功的头颅手术;公元6世纪,藏医阿夏以“金针挑拨白内障”法治好第31代藏王达日年斯的先天盲症。复杂精细的手术技艺比西方医学足足早了上千年。

藏医外治器械。

藏医外治器械。 在藏药加工、炮制和提炼等方面,藏医非常重视。巴珠指着橱柜里药材一一介绍,藏药和中药大抵相似,惯用植物、动物作为药材。但由于地域的特点,藏药中矿物药和动物药较多。

“珍宝、石土、金属都可入药。如铁能浸泡成药泥、黄金可以炮制成药用金炭、水银能炮制无毒制剂。《四部医典》里就记载有水银(汞)洗炼法。”他说,重金属炮制要在专门的车间完成,一般需要经过20多道加工程序,经50多天的炮制成灰入药,所成制剂便是藏药中的至宝“佐太”。“佐太”是生产仁青常觉、七十味珍珠丸等名贵藏药的主要原料。

医无药不能扬其术,药无医不能奏其效,医药不分家就是这个道理。

另外,藏医学“内外结合”的特色疗法——藏药浴也深受大众喜爱。藏药浴又称五味甘露药浴汤散,最早记载于《四部医典》。选用来自海拔3500米以上的高原特有药材,经过严格的加工炮制及煎、酿、煮过程,方可成汤药。在药浴时,不断加热水温,促使藏药成分进入人体,起到养生美颜等奇效。

“藏医药治愈的不只是疾病,还有人心。”几十年的藏医药从业经历,让巴珠感触颇多。他表示,自己所学不过是冰山一角,藏医药里还有更多高山需要攀登,希望年轻的医者们能潜心研究,秉承医者仁心的理念,把藏医药学继续发扬光大。

白纳锻铜,敲打出幸福生活

白纳锻铜技艺是西藏自治区级非遗技艺,发祥于拉萨市达孜区德庆镇白纳村,已有六百多年历史。

白纳村的普次仁,是村里人眼中有作为的“80后”,他打小就跟随舅舅和哥哥罗布占堆学习锻铜技艺,用13年的时间,完成了一个学徒到拉萨市非遗项目白纳锻铜技艺市级代表性传承人的转变。他的锻铜雕刻作品《吞米桑布扎》曾在第十五届中国(深圳)国际文化产业博览交易会冬季工艺美术精品展“工艺美术飞花奖”评选中荣获金奖。

“没有几十年的沉淀,很难成为优秀的造像师。”普次仁认为要将一块普通的铜板变成精美的工艺品,考究的不只是匠人的技术,还有对工艺品独到的见解和领悟。

他在操作台上拿起一块半成品说:“这些痕迹都是匠人们用小锤一点点敲打出来的,每一锤的落脚处都要经过深思熟虑,反复对比再进行操作,一件好的成品是经过千锤百炼得到的。”

白纳锻铜技艺打造的佛冠。

白纳锻铜技艺打造的佛冠。

白纳锻铜技艺打造的佛像。

白纳锻铜技艺打造的佛像。 打造佛像,首先要选取适合的铜片,通过画稿完成整体设计,然后进行裁剪开脸。“开脸是最难的一步。学习的时候,哥哥就常提醒,佛有千面,要想展现不同的神态,对鼻、眼的塑造相当考究。”普次仁将哥哥的教导牢记于心,如今他也用同样的话来提醒自己的学生们。

在脸部塑造中,铜片还要反复经过高温加热,凉水冷却,来改变铜片的延展性和可塑性,之后才正式进入敲打阶段。在经过精雕细刻、打磨等十几道工序后,成品才算完成,其中经验和耐心缺一不可。

操作间内,叮叮当当的声响不断,匠人们将对生活的热爱和信仰一锤锤敲打进铜制品的印记里。

“以前,这个手艺传内不传外。”但普次仁和哥哥罗布占堆打破了这个规矩。2010年,他们兄弟俩在政府的支持和帮助下成立西藏罗占民族手工艺发展有限公司,广招学徒,帮助村民增收致富;2013年,在普次仁的提议下又开办了育吧仓职业技术学校,为西藏传统金属锻造及雕铸工艺培养传承人。

“非遗传承本质在人,传承人的素养和能力是关键。家族传承太局限,唯有吸纳更多优秀人才,才能壮大传承队伍。”普次仁表示,随着公司发展,他们结合“线上+线下”的模式拓展业务。线上推广短视频,线下开发文创产品,并匹配当地旅游业,申请了白纳锻铜技艺传习基地AAA级旅游景点,做到文旅相融,让更多人了解拉萨本土的非遗技艺。