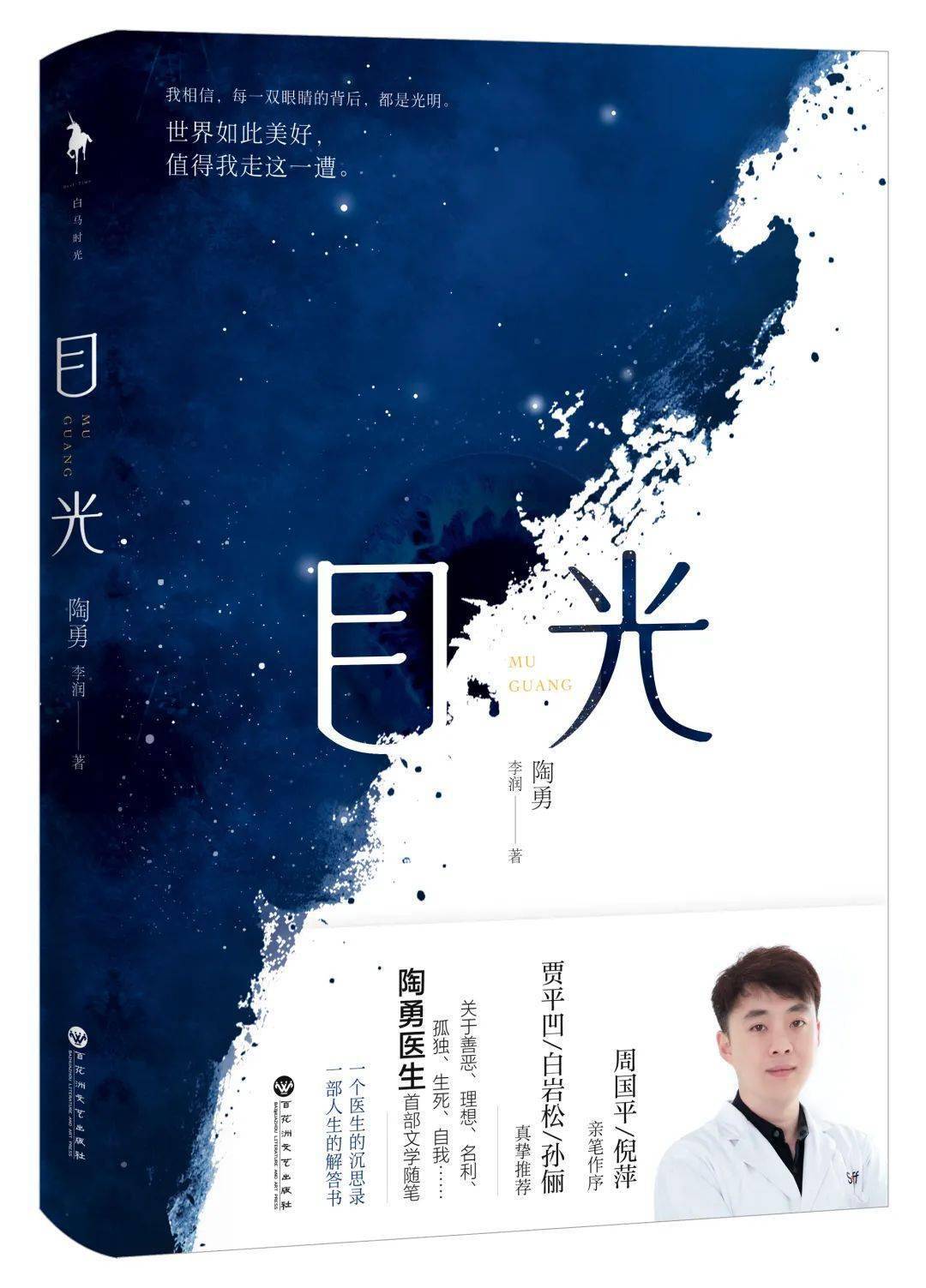

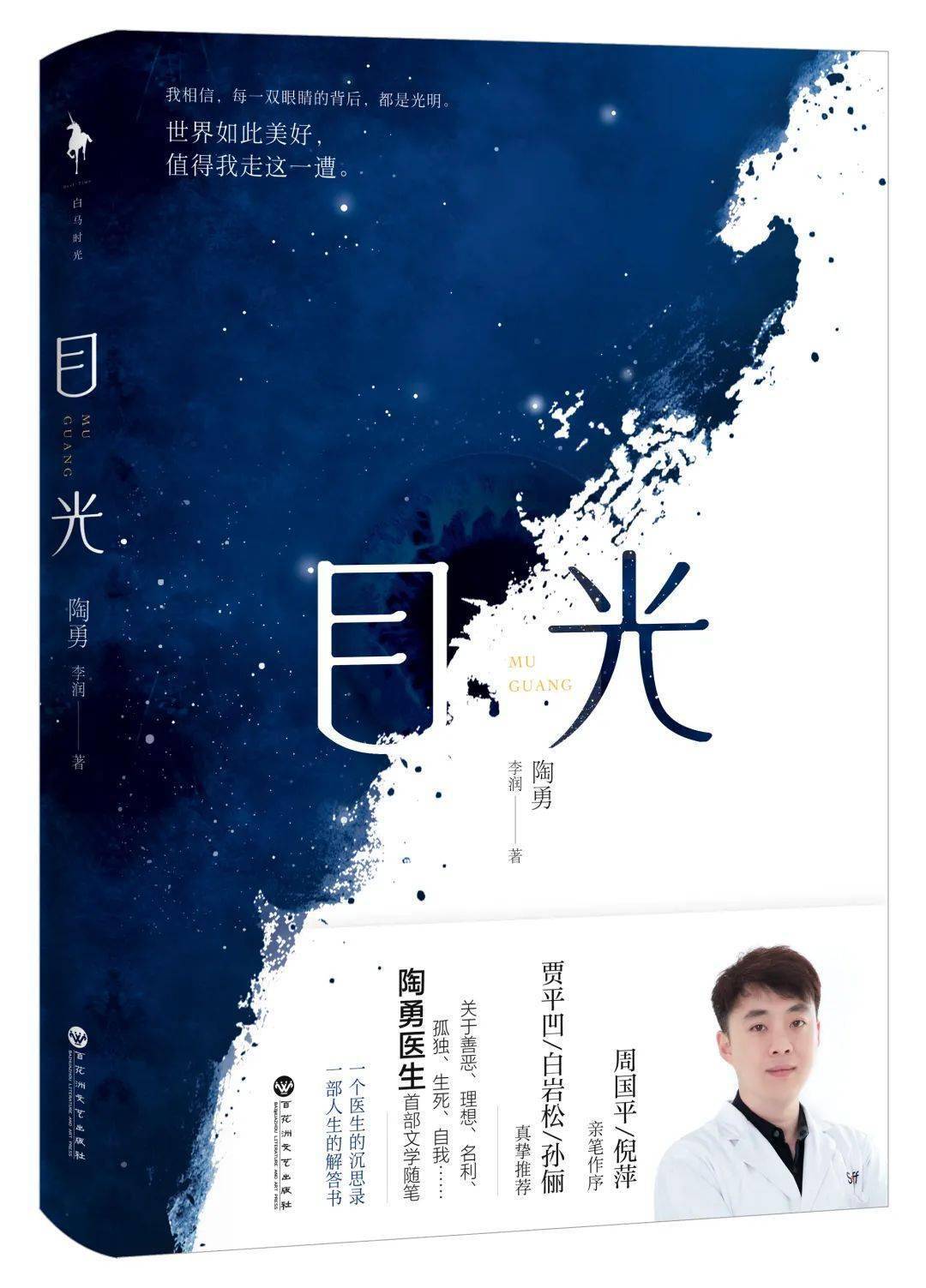

△ 周国平\倪萍 亲笔作序——《目光》

△ 周国平\倪萍 亲笔作序——《目光》

》》》品读经典,向美好而生。您正在阅读的是由环球人物与兴业消费金融联合推出的“品书·向美而生”专栏。今天要和大家分享的主题是《热爱生活,像未受过那伤》。

作家周国平在读了眼科医生陶勇的随笔集《目光》之后,被陶勇乐观、善良的正向精神打动,他在写给本书的序言中说:“我看到的,是人们认为最不该他遭受此横祸的理由,也正是他能够坚强承受此苦难的原因。古罗马一位哲人说:‘苦难是美德的机会。’在苦难之下,一个人原本就具有的美德闪放出了夺目的光芒。”

眼科医生陶勇永远也不会忘记那一刻,尽管时间已经划过了一年半。那是2020年1月,北京的冬天冷得刺骨。朝阳医院里,他像往常一样出诊,坐到就诊台前,查了一下当天的门诊量,比前一天还多十几个,这意味着母亲晚饭要做的香菇米线可能吃不成了。

下午坐诊时,他隐约看到一个人走进诊室,径直来到他身后。猛然间,他后脑遭到一记重击,整个脑袋磕到办公桌上。“头‘嗡’的一下,一种木木的昏晕感袭来……我眼睛的余光看到自己的白大褂已是殷红一片,血流如注,头还在嗡嗡作响,眼前金花闪烁,耳内轰鸣,整个人像吃了迷药一样晕眩。”陶勇在随笔集《目光》中,详细记录了当时的场景,也写下了自己如何克服病痛、走出阴霾。

经过抢救,陶勇虽然脱离了生命危险,但左手因保护头部而被砍伤,正中神经和尺神经断裂,恢复如初的可能极小。躺在病床上,他开始回忆曾经读过的书,其中包括季羡林的《牛棚杂忆》和余华的《活着》。《牛棚杂忆》里季羡林曾说,“既然决定活下去了,那就要迎接更激烈更残酷的战斗,这个准备我是有的。”这句话支持着陶勇挨过伤痛。

事件发生后,引起了社会各界的广泛关注,陶勇的个人微博迎来了留言、转发的高峰。

1997年,陶勇以江西省第一名的成绩考入北京大学医学部,师从著名眼科教授黎晓新,是黎教授门下最得意的弟子之一。受伤前,他担任北京朝阳医院眼科常务副主任,博士生导师。工作之余,他还经常参与公益性医疗活动;遇到艾滋病人、糖尿病患者、白血病人等高危人群的眼部手术,他也会自告奋勇操刀。

很多人开始自发地为陶勇留言、送祝福、录制视频,这些都让陶勇慢慢不再纠结于“施暴者为什么要杀我”,而是开始感念“何德何能拥有这么多人的爱”。

经过治疗,4个月后,陶勇得以再次穿起白大褂。恢复门诊当天,各界送来的鲜花摆满了诊室前的整个过道。陶勇每天都会挤一个小时地铁赶到医院,穿过人流汹涌的大堂、电梯、楼道,迎接一个又一个患者——虽然不能再拿起手术刀,但他依然可以为病人提供问诊咨询,在专业研究领域不断深耕,培养新人,做手术指导。

“既然世界可以无纪律、无原则地用榴莲吻我,那我就只能有组织、有计划地把它做成比萨了。”陶勇在《目光》中略带幽默地写道。这本书有关善恶、理想、名利、孤独、生死、自我,是一个医生的沉思录和成长感悟。在书中,除了对受伤事件的回顾,陶勇还分享了自己从医多年的心路历程,其中有形形色色的病患带给他的感动和感悟,有他对医患矛盾的深入剖析和自省,对细微之处和宇宙人生的体察,还有他对人生志向、年龄焦虑的思考。从医生到病人,他曾无限接近死亡,也对生死和人性有了更清晰的认知。

“有人一生都在寻找安稳,内心却总没有安全感,害怕失业,害怕失恋,害怕落于人后,害怕老无所依,这种对安稳的执念也会导致不幸福。我觉得人生怎会安稳,正是因为充满不确定性,人生才显得如此值得期待。”陶勇在经历了生死考验之后,看透了生死和人生,找到了一种自己认同世界的方式。他认为:医生所能带给病人的希望,不只是解除病痛,还有在生死之间的一种期待。

如今,陶勇重新活跃在医疗界。他说:“我再也不能做手术了,我会把工作重心放在科研和医学知识的推广上。”这次突发事件,并没有让他放弃医疗的梦想,反而更加坚定了他的信念,也使他更加专注于慈善事业。他依旧爱这个世界,爱这个行业,爱他的每一位患者,像不曾受过伤一样。

点击下方图片,查看更多专栏内容》》》