11月,摩洛哥裔法国作家蕾拉·斯利玛尼(Leïla Slimani)来到北京、上海、杭州,和中国读者展开文学交流。

蕾拉·斯利玛尼是被法国总统马克龙任命的80后法语大使,是首位获得法国最高文学奖项龚古尔奖的摩洛哥女性。她还因为在援助摩洛哥女性方面做出贡献获得过西蒙娜·德·波伏娃妇女自由奖。

这是蕾拉公开的第二次中国行,但在工作之外,她还来过中国两次。她喜欢和这里的人聊天,想学怎么做中国菜。“我喜欢中国。这里的读者非常年轻,比法国甚至整个欧洲的读者都年轻得多。我还很开心在读书活动中看到很多女孩子。”

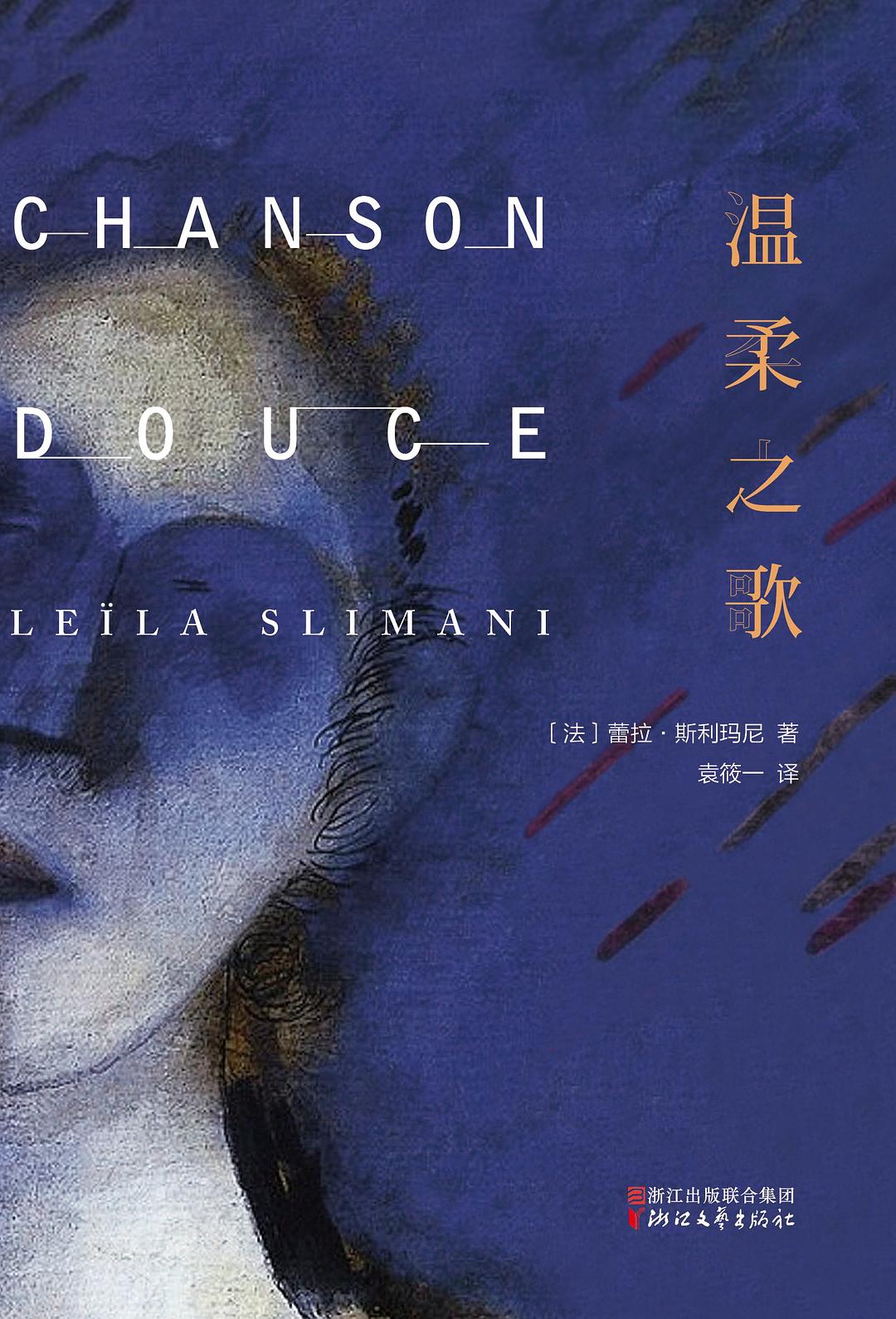

蕾拉所有的小说都以女性为主角,聚焦女性、移民、少数族裔、阶级关系等社会议题。2014年她凭借出道作《食人魔花园》在法语文学界崭露头角,2016年即以全球畅销书《温柔之歌》获得龚古尔文学奖。2020年以来,她一直在创作“他者之乡三部曲”,试图通过她的家族史来探讨摩洛哥正在发生的变化。在小说之外,她还著有《性与谎言》等非虚构作品。

蕾拉的丈夫在银行工作,他们有两个孩子。我和蕾拉说在中国,这种情况下人们通常会认为那个“不必出去上班”的妻子。她笑着回答:“我知道很多人会这么想,但我就是要按照我的想法去做。我是自由的。至于别人怎么想,我不在乎。”

事实上她也努力地在做一种平衡。比如在中国这些天,她忙于签售、分享、接受采访,也从不忘记给家人打视频电话。

蕾拉说,做一个自由的女性确实很难,但她相信这是值得的。“我宁愿感到害怕,也不愿失去那些能给我带来如此之多美好的事物,那种心灵的自由、精神的自由。你的生命完全属于你自己,你可以听从自己的内心,并不必因此感到内疚。”

蕾拉·斯利玛尼(Leïla Slimani)

【对话】

保持阅读的习惯,不要成为社交媒体的奴隶

罗昕:我听说你的外婆是一个作家?

蕾拉:是的,她是一位作家,她一生只出版了一本书。这是一本关于她自己生活的书。我想她本来的梦想就是成为一名作家。但第二次世界大战爆发时她还小,她没能上大学。之后她嫁给了我外公并开始在农场生活。对她来说,要抽出时间来写作是很难的。

而且我认为在她那个时代,身为女性也是一件很难的事情。作为女性,你想争取时间来写作、追求自己的热爱,是很难的。所以我很幸运。我能够做我自己想做的事,我成为了一名作家。

罗昕:你外婆对你后来的写作产生了很大的影响?

蕾拉:是的,她影响了我很多。她是一个非常出色的讲故事的人,过去她总是在家里、在农场里给我们讲故事。每次放假,我们就要搬过去和她一起住。夜幕降临时,她会给我们讲很多故事,会创造出许多场景。她想象力很丰富。我觉得是她教会我如何讲好一个故事。

罗昕:你是在什么时候想成为一名作家?

蕾拉:我妈妈过去常说,在我很小的时候,也就八九岁的时候,有一天我自己说“我要成为一名作家”。我不知道这是不是我们家的一个美谈,但我一直都想成为一名作家。

因为对我来说,那是我最理想的生活。我非常崇拜作家,先是法国作家,然后是俄罗斯作家,我觉得作家的生活就是最美好的生活:你可以经常旅行,你可以拥有多种人生经历,你可以“成为”任何你想成为的人,你可以穿越时空——回到过去,或者在办公室里就能穿梭于中国和美国之间。所以对我来说,是的,“成为作家”就是我的梦想。

2020年以来,蕾拉一直在创作“他者之乡三部曲”

罗昕:写完一部作品,你会在意有多少人看到它吗?

蕾拉:不会。我并不会经常去想我有多少读者,无论是写作时,还是写作后。我只是希望读到我的书的那些人能够被触动,产生共鸣,但我并不为此太过担忧。

罗昕:你怎么看待现在越来越少人阅读了?

蕾拉:我不知道,我也不太确定,因为我觉得现在的情况可能已经不同了。我看到越来越多年轻人开始对文学产生兴趣,也许他们对网络和社交媒体感到有些厌倦,所以他们正在寻找其他的东西。

所以我对此还是抱有一些希望的,我是乐观的。我认为文学永远不会消亡,小说也不会消亡,而且在世界任何地方都会有一群热爱阅读的人。

还有一个事实,比如在摩洛哥这样的国家,或者在我访问过的非洲或南美洲的其他国家,文学原本只为精英阶层所拥有,只有资产阶级才会去阅读。但现在越来越多的人对文学产生了兴趣,所以也许会出现新的读者群体。我认为我们不应过于悲观。

罗昕:那你认为能让大家保持阅读的关键是什么?你也提到网络和社交媒体可能会占据我们的注意力。

蕾拉:我认为关键在于向人们传达这样一个信息——如今我们生活在一个拥有人工智能、算法和社交媒体的世界里,这让我们想去追求那些我们并不确定的东西,想去思考那些我们并不确定的存在。是让我们更加自由,让我们真正理解生而为人意味着什么,生活意味着什么。

我认为在今天保持阅读的习惯是非常重要的。不要成为互联网的奴隶,不要成为社交媒体的奴隶,不要成为它们想要我们成为的那种人。

罗昕:在你心目中,什么样的作品是好的文学呢?

蕾拉:这是个很好的问题。我想应该是那种永远不会过时的书,能与每个人产生共鸣的书。我觉得就像托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》,你今天读它,依然感觉它是在谈论你。

我认为好的文学就是在讲述你自己的故事。当你阅读它时,你会觉得这本书是专门为你而写的。而正是这种共情的感觉让它独具特色。

2014年蕾拉凭借出道作《食人魔花园》在法语文学界崭露头角

罗昕:你会在小说里关注社会问题,你认为小说和新闻报道的不同在哪里?

蕾拉:我认为主要的区别在于它们与真实的关系。新闻报道必须是真实的,你写的东西、你所说的一切都必须经过核实。而小说无关新闻意义上的真实,它不必完全等同于对现实的再现。它是一种别样的“真实”,是心灵的真实,是灵魂的真实——你感觉这是真的,而非需要去证实的东西。所以这是一种不同的真实,也是一种不同的真诚。

罗昕:是的。你认为写作和生活之间是什么关系?

蕾拉:就我个人而言,我无法想象没有写作的生活,我无法想象那种生活,那种我无法将内心情感倾诉于纸上的生活。生活非常难以理解,又变化得很快,有时我们感到迷茫和孤独,会觉得自己对周围发生的事情一无所知,写作或许是一种能让人减少孤独感的方式、尝试理解事物的方式,或者提出问题的方式。

写作时有一点很美妙。你感到害怕、孤独,当你写下来,你就好像在问别人:你也有同样的感受吗?你也会感到孤独吗?你是否像我一样害怕?于是你就会感觉稍微不那么害怕和孤独了。

2016年蕾拉凭借《温柔之歌》获得龚古尔文学奖

若你想成为一个自由的女性,有时你就有权自私一点

罗昕:作为一名女性,你会感到家庭和事业之间的隐形冲突吗?

蕾拉:会的。在我写作之初,我孩子还很小,我常常会感到内疚,内疚于我外出了,内疚于我花了那么多时间工作,内疚于把自己封闭在一个小世界里,没有真正地陪伴我的家人。有时即使我和他们在一起,我还是沉浸在思绪中,沉浸在我的故事里。

但现在我觉得我的孩子们很能理解我了。我确实需要这样做,这对我来说非常重要。也许我是他们的母亲,但我也是一个独立的个体。我是一个女人,我也有自己的需求。

然后我有一个很好的丈夫,他会和我分享很多事情,会非常细心地照顾孩子。所以我们是一个很好的“团队”。他从不让我因为旅行或工作感到内疚,所以我觉得自己能有这样的丈夫真是太幸运了。

罗昕:听说你丈夫是一个银行家?

蕾拉:是的。

罗昕:你是作家,他是银行家,那你比起他肯定会有更多时间待在家里。在中国,人们对于这种情况很可能会说,你就应该承担起更多照顾家庭、照顾孩子的责任,因为你都不需要打卡上班。

蕾拉:我知道很多人会这么想,但我就是要按照我的想法去做。我是自由的。至于别人怎么想,我不在乎。

罗昕:我觉得有一个现象挺有意思的。如果是一个男人努力工作,人们会说他真上进。但如果是一个女人努力工作,人们却说她怪自私的。

蕾拉:是的,一直都是这样。当我外出,我妈妈,一位女性主义者,会给我打电话说“你经常出去,把孩子们留在家里,他们很可怜啊”。而当我丈夫外出,她会给他打电话说“你经常出去,你肯定很想念你的孩子们吧,你工作太辛苦了”。

所以现实就像你说的那样。但我认为作为女性,我们必须勇敢地去面对这个问题。好,那又怎样?我们不应该接受这种话术,不应该接受这种指责,也不应该承受这种压力。而且有时这种压力来自女性,而不只是来自于男性。所以我们总是在解释“为什么你对我这么说,而不对一个男人这么说呢”,所以我们绝对不应该接受这种话术。

根据小说《温柔之歌》改编的同名电影

罗昕:我想到你小说里的女性人物总是非常复杂,但小说里不存在道德标准,也不存在审判,她们的故事非常启发我们。在你的观察里,当代女性在生活中会遇到哪些困难,哪些又尤其难以言说?

蕾拉:我想就是你刚才提到的那个问题,我们拥有各种身份——一个妻子、一个母亲等等,但我们还要面对人类本身的欲望:你想要成为一个好母亲,又想要成为一名优秀的职业人士,你想要参与家庭生活,又想要拥有自由。而且当代女性的社会处境依然非常严峻,许多女性会因为她们有大于“成为母亲”或“照顾家庭”的需求而感到内疚。

与此同时,社交媒体也给女性带来了很大的压力,比如她们的外貌呈现、对“美”的追求标准等等。我不知道在中国是否也是如此,但在欧洲,我们还经常讨论针对女性的暴力问题,比如家暴。对于暴力,女性依然需要很多反抗。

罗昕:但这需要付出代价。

蕾拉:代价总是很高的,毕竟想要获得自由总是很难,这也不是针对女性,对所有人而言,争取自由都很艰难。但你要意识到,这是值得的。

这就是我每次遇到年轻女性时会对她们说的话。我绝不会骗她们说这很容易,因为做一个自由的女性确实很难,但这是值得的。我宁愿感到害怕,也不愿失去那些能给我带来如此之多美好的事物,那种心灵的自由、精神的自由。你的生命完全属于你自己,你可以听从自己的内心,并不必因此感到内疚。

罗昕:如果当代女性想拥有更好的生活,我们自己可以做出哪些努力?

蕾拉:我认为最重要的一点是,试着停止去讨好每一个人。我认为一个人想获得自由,你就必须学会有时能够令他人失望,你不必总是保持友善、微笑、慷慨以及总是为他人着想。你得接受你自私的一面,若你想成为一个自由的女性,有时你就有权自私一点。所以不必总是面带微笑,保持友善,不必总是为他人着想,有时只考虑自己就好。

蕾拉在上海 摄影:常馨云

罗昕:还想问一个问题,现在有一种说法叫“女性文学”,你怎么看待这种说法?

蕾拉:是的,确实存在这样的说法,是文学新的元素、新的话题,我们探讨生育,探讨家庭,探讨和男性的相处模式,探讨暴力,等等。所以从主题来看,它确实是存在的。但我想,就写作而言,女性的写作和男性的写作并没有什么不同。我们的写是一样的,只是可能我们所写的主题和内容不尽相同。我们首先是作家,然后才是女性。

当然,如果调动自身的经历,我们很可能会写出那些多年来一直被男性所忽视、被许多世纪以来的许多人所忽视的某些内容。

罗昕:所以其实在某种意义上不存在所谓的“女性文学”或“男性文学”,只有“好的文学”和“不好的文学”。

蕾拉:正是如此。

罗昕:你如何看待波伏娃在今天的影响?

蕾拉:她在我的生命中确实非常重要。我是15还是16岁的时候读到了波伏娃,我在书里看到了她的照片,照片里她坐在巴黎的弗洛伊德咖啡馆里,面前摆着许多书。我问我妈妈,这位女士是谁,我妈妈说她是一位非常著名的作家,当她还是十几岁的少女时她就想成为一名哲学家。我当时的反应就是,哇,这是一个什么样的女人啊。

后来我发现她还写过一本《第二性》,当时我以为那是一部色情小说,然后我去图书馆找这本书,读完以后,那对我而言真是一次巨大的改变。因为我从中了解到了身为女性的诸多内涵,也在面对那些会说“你不能那样做,因为你是个女孩”的人时有了力量。我觉得她给了我一些武器,用来对抗那些因为“我是女性”而轻视我的人。

澎湃新闻记者 罗昕 实习生 郑博文 常馨云 调色 江勇

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧自由女性