70岁这一年,唐山人王玉珍第一次来到上海。

举办文学节的鲁迅公园人潮汹涌,乐声起伏。她静静地站在书摊前,注视着她刚刚出版的第一本书《我恋禾谷》,仿佛一个虔诚的朝圣者。

这是她在网络世界“走红”后第一次来到线下,第一次和她的读者见面。两年前她开始在社交媒体写下自己的来时路、身边人,这些文字结集为一本《我恋禾谷》,书名便取自她的网名。“我恋禾谷,是恋我生活里的那些根。”

她介绍自己是一个退休的老太太,当过中小学教师,当过基层公务员,无文学慧根,无文字功底。拙笔一支,写柴米油盐酱醋茶,写闺女儿子老乡亲。

于她而言,写作是闲暇时的打发,是老伴离世后的陪伴,她完全没想到笔下那些朴素的文字和故事会在网上打动那么多陌生人。她成为上届身边写作大赛“岁月纪实奖”得主,目前在小红书拥有9.6万粉丝。作家梁晓声在阅读后说,她的文字是“真正的人世间”。

王玉珍(左)接受澎湃新闻·文学花边独家专访 视频:罗昕 郑博文 周墨函

这一天是上海秋天的尾巴,在一面写有“所有和文学失散的人,总有春天再相逢”的墙壁前,王玉珍接受了澎湃新闻·文学花边独家专访。

“也许因为我太老了,有养老金,可以不用稿费去维持生活,所以我可以超脱一点。我其实不能给别人建议,但如果要有,我想就是‘坚持下去’。”她说,“别管有没有人看,别想能不能出版。只要你想写,你就动起笔来,你就写下去。”

“我恋禾谷”在小红书已经拥有9.6万粉丝

“想试试写点什么”

回望大半生的生活,王玉珍的总结是“瞎忙”。“尽管没啥成就,但就是干活干惯了。”

年轻时她在农村教了14年书,又当了13年基层公务员。退休后她开始打工、做小买卖。2023年,她68岁,儿女再三劝她关了小铺,享享清福。

日子就这样突然闲下来了。“我这个人不跳广场舞,不旅游,不玩牌,日常就是花和猫,也有点内向。”王玉珍说,就是这时候,外甥女给她在手机上下载了社交平台“小红书”,她在上面学编织、学做菜、学养生,看小视频,也看图文笔记。“看着看着,我也想试试,试试写点什么。”

于是在那一年的母亲节,她以“我恋禾谷”为名,写下了第一篇散文《感激母亲》。

“五月的天空,弥散着母性的光辉,我爱这个纷杂的尘世,因为尘世里曾经有我的母亲,让我沐浴着母爱的温暖。我也爱圣洁的天堂,因为天堂里住着我现在的母亲,让我时刻接受着天堂的祝福。每天,我平静地迎接日落日出,我不恐惧死亡,因为天堂里的母亲在等待着我。妈妈,我爱你。”

她没想到,这篇文章的结尾看哭了陌生的读者,也让她收获了600多个阅读以及2位粉丝。

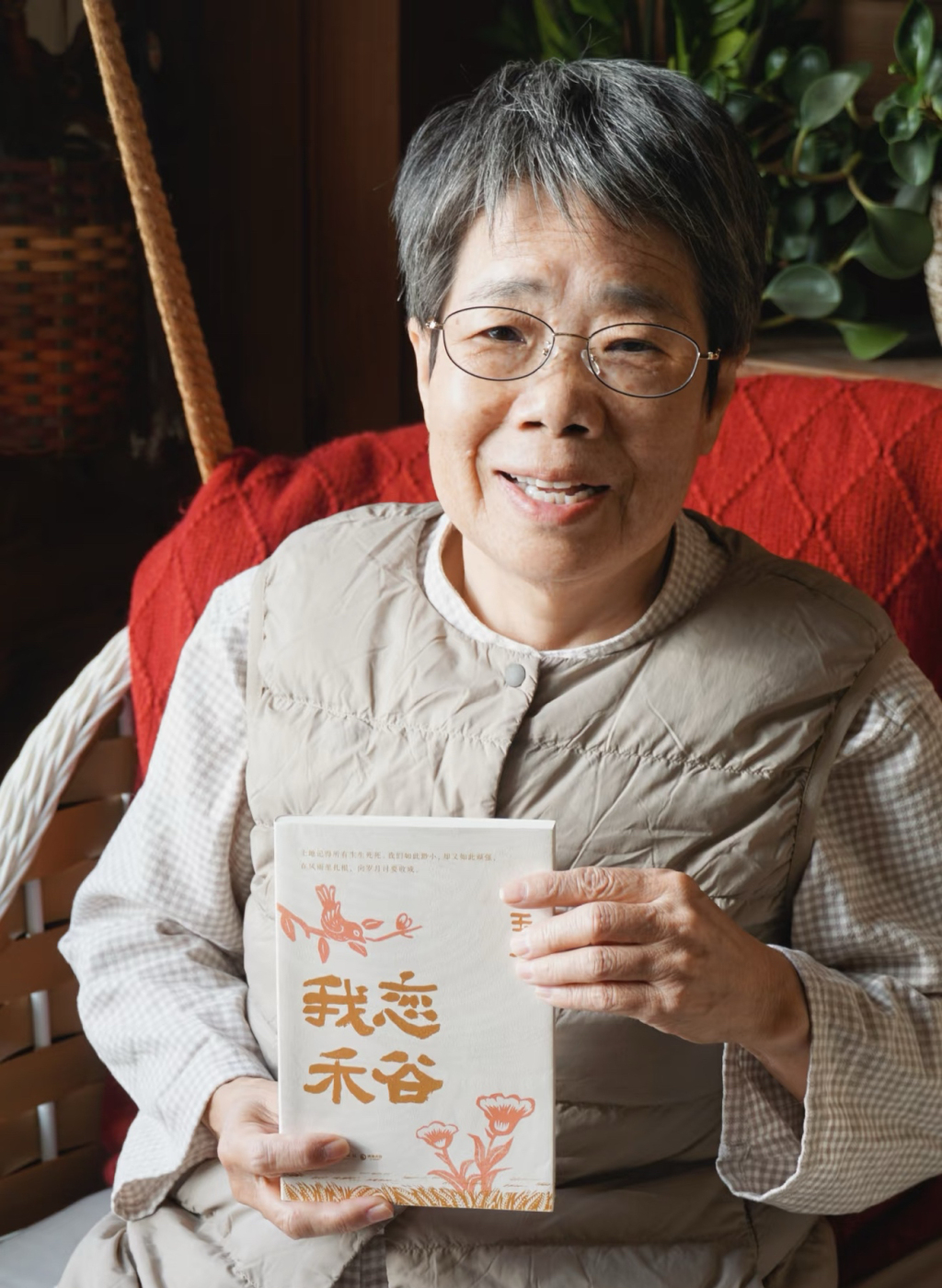

王玉珍和她的第一本书《我恋禾谷》 图源:“我恋禾谷”小红书

“太新鲜了!”她感到了一种特别的动力,开始坚持每天都写一篇。因为打字慢,她习惯先在纸上落笔成文,再点点手机界面上的“小话筒”,声音转文字,将纸稿落于屏幕。写到第78天时,“我恋禾谷”的粉丝涨到了1000。

有的读者的留言让她意外又感动。一个上小学的小女孩说每天起床后第一件事就是翻翻奶奶的新笔记,还有一个美国斯坦福大学的大四学生说最喜欢她文字里的真实……有一阵她因为身体原因暂停发布,结果再上线时一下收到好些“催更”。

“一开始我只是写着自己玩,哄自己高兴,想着或许会有一些老太太会看,真没想到也能触动这么多的年轻人。”她笑着说,自己也“虚荣”,每天都会看看粉丝涨没涨、点赞有多少。现在出书了,录节目了,她也挺兴奋的,“既然有人喜欢,我就更要努力写好,用文字回报大家。”

“人有自己的活法”

“我恋禾谷”的粉丝里90%是44岁以下的年轻女性,很多是90后、00后。

王玉珍想,年轻人喜欢这些文字,或许是因为她写的内容离他们不远,是他们爷爷奶奶辈的故事。“他们在课本上看到的是大事件,我写的是小人物的命运,是生活的细节。年轻人读这些,会觉得历史更真实、更具象吧。”

许多年轻人感动于她和老伴的婚姻故事,即使她们说自己“不想结婚”“也不相信爱情了”。对此,王玉珍直言每一代人经历不同,生活期待也不同。“现在的年轻人见过的世界更大,选择更多,自然对婚姻也有不同理解。无论是从一而终、修修补补,还是坚定不婚,只要不违背法律与道德,所有的个人选择都值得我们尊重。”

她和老伴的婚姻故事打动了许多读者

她也注意到网上很多人说当代年轻人“躺平”,“冲劲不足”,直言没有经历今天年轻人的困境,就“没有资格评判”。“我们那代人努力是为了‘活下去’,现在的孩子不为吃饭发愁,但面临着新的困难,比如经济转型、就业压力,是我们难以想象的。”

“我始终觉得,该怎样生活,每个人都可以自己决定。只要尽力把自己喜欢的事情做好,你就不是这个时代的旁观者,而是参与者。当你活到我这个岁数——70岁的时候,会觉着青春没有虚度。”

《我恋禾谷》摄影:郑博文

“文学是不一样的”

因为老师与基层公务员的职业经历,王玉珍对文字并不陌生,也写过很多公文、报告。

“但文学是不一样的,文学写的是细节、情绪、氛围,而不是某一个结果。比如我和我老伴的婚姻,一句话讲完就是:‘过日子、养孩子’。但真正有意义的其实是那些细节——争执、让步、生活的辛苦、坚持的温情。”

她写她的亲人、朋友,写记忆里的那些普通人——他们的苦难和希望。“我在写的时候既有悲悯,也有敬重。写着写着,我自己对人生,对生死也有了新的感受。”

她一直很喜欢阅读。她读《狂人日记》《祝福》《阿Q正传》,读《四世同堂》《林海雪原》《艳阳天》《平凡的世界》《白鹿原》,最近觉得《百年孤独》很好。

“其实我看不太懂,但我就是觉着好,我看了一遍,又听了三遍,才基本上把《百年孤独》里的人物关系和故事结构弄清楚了。”她说,以前作为读者,她就是看看故事,看一个人是好人还是坏人,最后是活着还是死了。但现在她会从一个写作者的角度,看看一件事别人会怎么写、用什么样的语言。

王玉珍与梁晓声 图源:“我恋禾谷”小红书

不久前,她家里还来了一位特别的客人——作家梁晓声。

“知道梁老师要来家里,我前一晚几乎没睡好。人家是天花板级的作家,我就想,他说话我接不住怎么办?”她的话语里依然难掩激动,“不想梁老师特别温和,每一句都唤我‘好同志’。我还抓住机会向他请教了好几个写作的问题。他特别耐心,完全没有大作家的架子。那一刻我挺感动的,也觉得自己很幸运。”

“七十岁又如何呢”

2025年11月,因为小红书文学节,王玉珍第一次来到了上海。走进鲁迅公园,看到那么多书摊、书籍,她觉得一切都很新鲜。

最开心的是,她还和她的同龄网友肖大妹“面基”了。肖大妹来自广西,也是这两年才开始写写画画。两位70岁属羊的奶奶神交已久,见面第一眼就无比激动地抱在了一起。

王玉珍与肖大妹 摄:罗昕 周墨函 郑博文

“我们那有一种说法,说属羊的人命苦,尤其女人。但我和肖大妹说,我们属羊的命都好。而且莫言属羊,陈道明属羊,奚美娟也属羊。”王玉珍乐呵呵地说,“我还看过一种说法,属羊的人啊,天生就对文学和艺术敏感。”

70岁写作究竟意味着什么呢?《我恋禾谷》的编辑郑然说,在做这本书的过程中,她偶尔会听到这样的声音:“这么大年纪了,写的东西真的有人看吗?”“人老了就该学会安静地生活,还折腾什么呢?”……

还有人在看到“我恋禾谷”这个网名时,向王玉珍当面吐槽:“一把年纪了,恋什么恋?”

“我们的社会时常将年老隐喻为一种疾病,甚至对整个衰老过程流露出排斥、忧虑与非议。毕竟,青春与高效被这个时代奉为主流价值,于是人们总在尽力抹去一切指向衰老与死亡的痕迹。”郑然说,“可是,七十岁又如何呢?写作从来不该是某类人的特权。我只希望她能够更无拘束地继续写下去。”

王玉珍 摄影:郑博文

王玉珍感叹说,过去她看作家,就像仰望星空,既美丽,又遥远。“作家”,那是她们这一代人心里特别神圣的词。

“现在也有人叫我‘作家’,实际上我不是,但我很向往和希望我能够成为一个写作者,能够成为作家群里的一员。我想把更多更好的故事写出来。”

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧王玉珍,写作,文学