中国人民大学中关村校区,金黄的银杏树下簇拥着年轻的笑脸,不远处的篮球场上活跃着矫健的身影。99岁的中国新闻史学泰斗方汉奇时常会出现在校园里,晒晒太阳,遛遛弯儿,给青春荡漾的校园带来一抹厚重色彩。近日,记者在新书《百年求真:方汉奇自述》出版之际,来到方汉奇家中探访。

“这些书最后还是要送走”

方汉奇堪称百年中国新闻史的守望者,他是中国人民大学荣誉一级教授、博士生导师,深耕新闻史学领域70余载。走进方汉奇的书房,场面令人惊叹,三面书墙环绕,置身书海,顿感自身渺小,却又心神安宁。

方汉奇坐在书房里。孙宁伯摄

在方汉奇的书房里,岁月沉淀在每一本书、每一张照片、每一个摆件上。看着书架,方汉奇言语间的欣慰藏不住:“当年就是这么满,送走了之后又满了,这些书最后还是要送走。”2022年,他将3000余册图书捐给了人大新闻学院,如今它们正在学院资料室继续发光发热。

书海里,《方汉奇自选集》《方汉奇精选集》等书,被摆在不显眼的地方,但近百年前新闻学家戈公振所编写的《中国报学史》,方汉奇却能瞬间精准定位。“这是对我影响最大的一本书。”他说。

翻开这本《中国报学史》,很多书页已散掉,但扉页上75年前的字迹依然清晰,“1950年除夕购于上海四马路旧书店”。对于这部研究新闻学和我国新闻事业发展史的开山名著,方汉奇做出评价:“这本书戈公振的贡献不小。”他还告诉记者,自己今年6月已向中国近现代新闻出版博物馆捐赠与戈公振相关的文物,包括戈公振当年赠送给方汉奇岳父黄寄萍的铜墨盒及合影照片。

书架上,最新到来的是《百年求真:方汉奇自述》一书。在这部由中国大百科全书出版社出版的新书中,方汉奇回顾人生历程,细节生动鲜活,给人带来启示。

书房里还挂着漫画家丁聪给方汉奇画的漫画,简练数笔,一个目光睿智、神情严肃的大学者的形象活灵活现。但方汉奇已想不起来这幅漫画出自何年,他喃喃自语地说:“到底是丁悚(丁聪之父)还是丁聪画的呢?”书架上还挂着国学大师梁漱溟给方汉奇的题字:“何思何虑,至大至刚。”这是1987年方汉奇拜访梁漱溟时后者写下的。方汉奇践行了这八个字,他始终超越纷扰、坚守信念。

对信息有着极致的追求

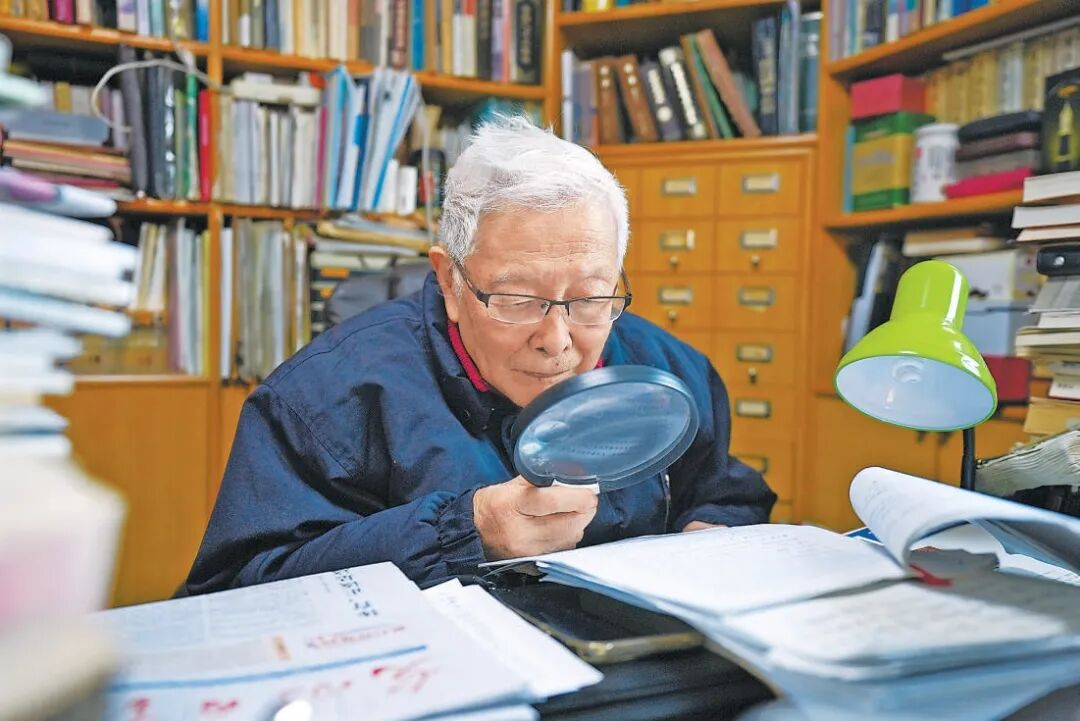

方汉奇的书桌在书房的地位非同凡响,除了睡觉、吃饭,他会在书桌前坐上一整天,看书、看报、写日记。

在巨大的放大镜旁边,摆放着《人民日报》《光明日报》《参考消息》《北京晚报》《北京青年报》,都是方汉奇自费订阅的。他喜欢看《北京晚报》,因为报上记录的都是“北京的事”,他还夸赞《北京青年报》“好看”。

方汉奇用超大号放大镜阅读材料。 孙宁伯摄

探访过程中,方汉奇接到中国人民大学宣传部电话,说是要给他订阅2026年的《人民日报》《光明日报》,老人家开心不已,称这是对“老头儿的优待”。“我们搞新闻史的人,关注信息的记录。不论报纸上的信息你支持不支持,赞成不赞成,它本身就是信息,就值得关注。”方汉奇还一再说,新闻工作是充满正能量的职业,希望记者们洁身自爱,做好自己。

“我这日记都是公开的,没有隐私。我的日记,记事不议论。”方汉奇的日记打印成册,每一年一大本,已在书桌后面的书架上排成一行。打开电脑,记者一行前来探访、拍摄的信息,也已被写进当天的日记。方汉奇说,他每天坚持写日记,2025年画上句号后,电脑里今年的日记也将打印成册。

书桌后面的书架上,还有一个个小抽屉,里面曾经装过十余万张卡片。方汉奇看着如今装满杂物的小抽屉说,后来不教学、不积累,就把卡片全都送掉了。1946年,方汉奇考入社会教育学院新闻系,毕业后进入上海新闻图书馆担任研究馆员,负责《申报》史整理工作。他耗时3年读完已出版的78年的全部27000余份《申报》,摘录了两万多张卡片。而他为撰写《中国近代报刊史》,更是积累近30年,做了2.5万张卡片。“我有什么写作任务,或者是备课任务,用卡片就可以及时找到需要的材料。”

方汉奇书房还藏有数码相机、数码摄像机,他是国内最早使用电脑、最早使用数码相机的资深爱好者,他84岁开始使用微博,88岁玩转微信。谈及微信,老人言语干脆,“你没微信怎么来信息啊,怎么得到信息啊。”但更深层次的原因,在于他对新闻工作的极致热爱,“我感兴趣的是新闻工作,这些只是工具手段,你要做好新闻工作,必须与时俱进,必须掌握现代化的手段。”

对信息高度持续的关注和利用,是方汉奇坚持一生的习惯,就像吃饭、喝水一样,自然而然。他什么新闻都关注,什么电视剧都喜欢瞧瞧,可能对世界永远充满好奇的人,才会永远生机勃勃吧。

爱常在不经意处流露

在方汉奇的书房里,爱常在不经意处流露。书架上的全家福照片、方汉奇和夫人的结婚照,还有母子、母女的合影,述说着这个家庭的温馨往事。而珍藏在书架里的全家照片更是以年成册,每一本都沉甸甸、齐整整。方汉奇费力地从书架上搬出1998年的相册,指着一张照片说“这是我女儿”,还指着另一张照片说“这是我那口子”,谈及夫人和一双儿女,他言语间满是自豪。

方汉奇(后排右)的全家福。

方汉奇记不清夫人黄晓芙已离开他10年,也记不清他总给夫人带爱吃的巧克力冰激凌……但他依然记得夫人的辛苦和奔波,他回忆当年他们住在张自忠路的铁狮子胡同一号,作为一位生物老师,夫人每天都赶车奔往北大附中给学生上课。而夫人奔波的那15年,方汉奇成了家务劳动的主力,做饭做菜更是一把好手。

在方汉奇的书房里,还有很多是学生的照片。在《百年求真》一书中,方汉奇谈及他带的51位博士生,细节满满。但采访中,他的关门弟子创下的50万字的博士论文纪录,却更令他激动不已,“全国有史以来就从来没写过这么长的。”对于爱徒的论文,他还不忘给出诙谐的评价,“不容易!没有功劳也有苦劳,没有苦劳也有疲劳!”

“老爸,我周末就回来了!”“老爸,我明年再回来看您!”采访期间,儿子、儿媳和方汉奇相拥话别,儿子回长沙,儿媳回美国。老人家平静地和孩子道别,接下来,他吃午饭、睡午觉,看新闻、写日记,一切照旧。

豁达一点别较真

方汉奇以记忆力超群著称,他的学生至今记得他在课堂上大段背诵《警世钟》《猛回头》等名篇的情形。但这两年他记忆力衰退了不少,不少人和事已不记得,但他幽默、达观的本色从未改变。

“我是广东人,但我广东话是学的,北京话是我的母语。”方汉奇回忆说,因为战乱,他早年过着颠沛流离的生活,从小学到中学辗转在北京、香港、韶关、梅州、汕头等地,前后就读过14所学校。他开心回忆着在北京师大二附小读小学时,踩高跷化装成叫花子的趣事,老师说他显得很不正经,上了一次场就被“废”了。

谈及长寿秘诀,方汉奇像一个交作业的学生一样,认真做了一番总结:“不生气,向前看,日子要豁达一点,别较真。”他还认为热爱体育锻炼也是秘诀之一,原来方汉奇是乒乓球高手,曾是教师队的主力之一,“我是打横板削球的,用转和不转骗人。”

淡泊名利何尝不是方汉奇的长寿秘诀。2017年9月28日,91岁的方汉奇被授予第六届吴玉章人文社会科学终身成就奖,他很快将100万元奖金悉数捐出,设立“方汉奇基金”。多年后,他却这样回应:“捐出去是为了求得安静,变成有钱的人,人家就会说三道四,干脆把钱捐出去了,就没人再说话了。”

谈及身后事,方汉奇同样态度明确,“考虑它干嘛,于事无补。我追求顺其自然,有的人他老算计着没几年好活了,整天掰着指头算,这不就是自寻烦恼吗?”

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧方汉奇,新闻史