今年10月21日,童庆禧度过了他的90岁生日。这位中国科学院院士依然步履稳健,行走带风。

能自己解决的事情,童庆禧从不愿麻烦他人。就在今年9月,他还进行了一次独自出差的“能力测试”——奔赴四川德阳作遥感科普讲座,那是他在2008年汶川特大地震后一直做的智力援建工作。

他一个人从北京出发,拖着行李箱穿行在首都机场3号航站楼,到值机台亲自办理手续,进了机舱又自己将箱子举进行李舱。

童庆禧对自己的臂力很有信心:“我年轻时练过体操,举七八十公斤都没有问题,如今拎一个箱子算什么?”

这话记者是完全信服的。第一次采访这位院士,约的是下午2点,他1点40分即来到办公室——刚结束一场上午举行的会议,却毫无倦容,在和记者持续4小时的对话中一直精神矍铄。他的记忆力精准,无论是珠峰科考还是航空遥感,往事细节如数家珍。

也是在这次采访中,记者才知道这位身体健硕的遥感学家在童年时遭遇了战火、疟疾和肺结核的多重生死考验。那时的他瘦弱异常,生病时甚至惊恐自己“可能活不成了”。

在珠峰

年轻版的童庆禧脸形瘦削,上颌略显前突,而90岁的童庆禧面庞柔和了许多。这变化,与他的牙齿不无关系。

1961年,26岁的童庆禧从苏联敖德萨水文气象学院毕业回国,被分配到西北农学院(现西北农林科技大学)气象教研室任教,一年后调入中国科学院地理研究所(现中国科学院地理科学与资源研究所)气候室。

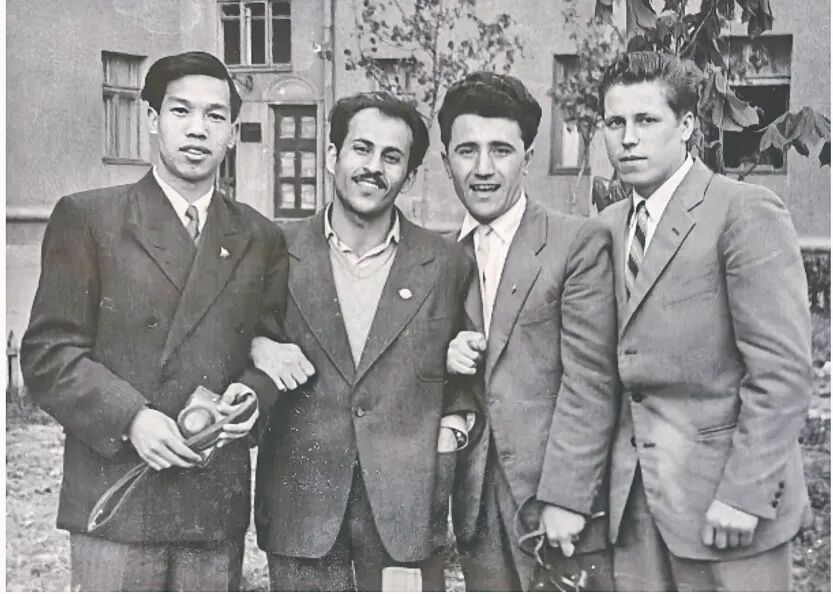

童庆禧(左一)在苏联敖德萨水文气象学院学习期间与同学合影。

由此,他获得了参与珠峰科考的机会。当时美国登山队称,没有在珠峰看到中国登山队1960年留下的痕迹,怀疑中国人登顶的真实性,于是中国决定1966年再登珠峰,同时进行珠峰科考。童庆禧负责太阳辐射的观测研究。

国家非常重视这次科考,珠峰科考队每人一天伙食费是6元,童庆禧那时一个月的工资也才62元。可惜他无法完全享受如此好的伙食待遇,因为牙齿成了他心头之痛。

出发时,他的一颗槽牙就已发炎,稍微硬的食物都不能吃,这导致他面对难得的大鱼大肉只能眼馋。幸好科考队伍里的厨师对童庆禧很照顾,专门给他开了小灶,每天面条加鸡蛋。

到了拉萨,西藏军区总医院的大夫告诉他,那颗槽牙化脓了,需要引流。但考虑到珠峰气压很低,伤口很难愈合,便建议他不要立即拔牙。三个月后,童庆禧回到北京就赶快拔掉了那颗槽牙。后来在数十年间,他陆续把所有牙齿都拔掉了,装上假牙后,营养跟上,体重增加,他的面容也慢慢丰润柔和起来。

为了适应高海拔,他们先是跟着登山队爬至海拔6000米高处,再返回5000米大本营。他们用“先上后下”的方式突破身体极限、适应高山环境。

跟如今专业登山公司提供的全方位支持不同,从珠峰大本营出发后,童庆禧他们就只能自己负重前行。背包重达数十公斤,装有帐篷、褥垫、吃穿用品、科考仪器等。

童庆禧是这支队伍中的特例。他很快适应了高海拔,别人难以忍受的高原反应在他这里都不成问题。因此,他一个人带着观测仪器在海拔6500米的前进营地设立了观测点。著名的北坳近在眼前,那里的天空是令人窒息的黝黑色。

他们带了很多罐头,然而,当时甚是罕见的红烧肉、黄焖鸡、干贝在高海拔地区却成了他们难以下咽的食物。“一打开黄焖鸡罐头,别说吃了,一看到黄黄的油就反胃想要呕吐,实在吃不下去。”童庆禧打了一个比方,在这种高海拔地区生活,身体状态就像在生一场大病,肠胃十分脆弱。

珠峰气压不足标准大气压的1/3,水在70摄氏度左右就沸腾,很难把饭煮熟,但童庆禧“点子多”,他把面粉带上去了。冰雪融成水后,童庆禧把面粉调成糊糊,再把调好的面糊糊摊在钢精锅的锅盖上,然后用煤气炉烤。再放点盐和脱水葱,这种煎饼竟然“还吃得挺香”。靠着这种“美食”,童庆禧一个人在海拔6500米的观测点工作了一个星期。

睡觉是难熬的。睡在帐篷里,温度在零下十多摄氏度,帐篷下面就用较平的石头垫成,上面铺了狗皮褥子和一块毛毡,羽绒服上衣和羽绒裤都或盖或套在睡袋上。

最难的是起床。呼出的热气在帐篷顶凝结成冰碴,刚要穿完衣服的时候,帐篷稍微一抖动这些冰碴就掉脖子里,任谁都会猛地一个激灵。

1968年,时任中国科学院副院长竺可桢推动第二次珠峰科考,童庆禧再次加入。

对于这次科考,童庆禧尤其珍惜,因为他知道这可能是一次终极考察,以后很难再有这样的机会了。他为此制订了详细的考察计划。观测太阳的光谱结构及其随珠峰海拔高度的变化是重点工作。此外,他还钟情于当时国外在高空气球上研究的热门课题——太阳常数,也就是大气外界太阳辐射的强度,于是力邀中国科学院天文台太阳研究组的专家们共同参与。这个倡议一出,双方一拍即合,一个新的研究课题就此诞生。

童庆禧和中国科学院天文台的研究人员做了充分的准备,特别是在仪器方面。此前1966年的科考,他们使用的观测设备是从苏联购进的常规仪器,在高山地区使用起来非常不便。这一次童庆禧自行设计研制了太阳辐射和气象参数的远距离测量仪器,并在实验室进行了细致严格的低温环境试验、标定和测试考核,确保仪器在高山上正常工作;而中国科学院天文台的科研人员更是把实验室的分光光度计带上了5000米的登山大本营。

因为没有了登山运动员的开路和帮助,第二次科考更加艰苦。在海拔6300米观测点,每走几步就要停下来喘会儿气。这期间,先后有两位队员高反太强烈,都是由童庆禧徒步三四公里、花费好几个小时护送他们从6300米的观测点下撤到有人值守的5900米营地。为了不影响科考,他在当晚又独自一人返回观测点。一路上,他在嶙峋石头中穿行,没有头灯,陪伴他的只有冷月、寒星、山风和高低错落的冰塔与冰牙。

6300米的观测点又剩下了他一个人。幸好他有一台南京产的熊猫牌收音机陪伴,偶尔能收听到一些短波节目。

童庆禧说,虽然见到过雪豹的足印,但一个人在海拔6000多米的地方也没有什么害怕的,晚上睡觉并没有野生动物来侵扰。要说惊险还是夜里发生的雪崩,“就跟打雷一样”。

童庆禧负责分析太阳辐射对珠峰气候条件的影响。他每天夜里要定好闹钟,准时起来观测。他没有手表,那时还买不起。

第二次珠峰科考出发前,他和同事们夜以继日研制了温湿度遥测仪和滤光片式太阳分光辐射计。这次科考,他们得到的数据很好地揭示了太阳辐射及其光谱成分随着高度的变化规律。他们的测量结果还推翻了美国人1963年科考得出的珠峰太阳辐射并不强的结论。他们认为珠峰地区大气并非想象中那么干洁,而且当时印度尼西亚强烈的火山爆发形成了环绕地球低纬度地区高空火山灰带,美国人受此影响才得出片面结论,而中国1966年的观测结果基本不受影响。

童庆禧在珠峰6300米观测点用自研仪器测量太阳的光谱辐射。

在珠峰,有漆黑的夜空,也有耀眼的星河;有死一般的寂静,也有狂风呼啸和雪崩的轰鸣;有雄阔空蒙之境,也有鬼斧神工之韵。童庆禧愈加理解了“除却巫山不是云”这句话,“吃过这种苦了,就会看淡生活中的苦” 。

51年后,吴京和章子怡主演的电影《攀登者》上映,童庆禧也走进了电影院观看。“每寸冰霜,每寸锋芒,每一步都是信仰”,当主题曲的旋律响起,童庆禧禁不住热泪盈眶。

在天空

从珠峰回来后,童庆禧回归了日常工作。当时正值文化大革命的艰难岁月,童庆禧满怀焦虑,他想知道中国未来的方向。

那时,美国已经于1972年7月发射了第一颗地球资源技术卫星。不久,中国科学院组织开展“地球资源卫星”大规模调研和论证工作,童庆禧便积极参与进来。

在这一年多调研的时间里,农业气象学出身的童庆禧穿梭于北京市的各大图书馆或情报中心,读了大量卫星文献,包括各种微缩胶片、缩微平片以及影印图书。当时在国家科学技术委员会科技情报所工作的一位负责同志、后任中国科学院高技术局局长的黄铁珊看到他如此刻苦阅读,破例允许他把一些重要文献资料带回去,从此他可以利用晚上和休息日阅读材料。他说,这一年的调研,“把我的眼光从地面上提到了卫星轨道的高度”,他后来的很多课题,包括腾冲遥感、高光谱遥感、小卫星遥感等都是在此基础上发展而来的。

1975年是童庆禧职业生涯的转折点。虽是中国科学院初级的研究实习员,但他已经担当大任了。当年7月的一天,他要向时任国防科学技术委员会副主任钱学森汇报调研情况,以争取国防科学技术委员会的支持。

然而听完童庆禧的汇报后,钱学森却泼了冷水:地球资源卫星对于卫星轨道、姿态、有效载荷等要求很高,超出了当下国内的卫星发射能力;地球资源卫星的基础是遥感,只有发展了遥感技术,一切才会水到渠成。

钱学森的话既是一盆冷水,也如一盏明灯,让他豁然开朗——他的目光从“造遥感卫星”转向“建遥感技术”。这一转向,让童庆禧的遥感生涯正式发端。

他凭借过人的解决问题的能力崭露头角。1977年,新疆哈密铁矿地质遥感任务中,他们需要在一片远离机场、毗邻罗布泊的无人区进行红外遥感作业。为了将获取的条带红外图像进行拼接,他们需要在一整天的6个时间段循环作业,其中3次为夜航。

难题来了。飞机导航用的磁罗盘在这个地区信号失灵,地面上又没有可供参照的标志物,如何在茫茫沙漠里进行夜航作业呢?素来点子多的童庆禧作出了一个大胆的决定——用最原始的篝火点亮夜空中的航线。

6位工作人员每两人一组,到现场按照每2公里一堆篝火来布置火点。他们用解放牌卡车拉出枯死的胡杨木树根,浇上汽油,约定好时间后,在飞机即将到达时用汽油引火,最终用三堆篝火飞出了6条航线。

8月沙漠里的夜冷得异常,篝火不仅是夜航作业的重要工具,更是他们取暖的依靠。童庆禧说:“在那个时候你才能体会到一句话——‘火烤胸前暖,风吹背后寒’。”

这次篝火导航成了中国遥感发展史上的传奇。后来当选为中国科学院院士的薛永祺评价说,这是环境和责任逼出的智慧,在卫星定位技术、航空自动导航和移动通信高度发达的今天是完全不可想象的。在1978年的腾冲遥感试验中,他们再次采用了篝火导航。

1978年12月,腾冲遥感试验期间,童庆禧提出航空测量,利用飞机机动灵活的特点,全方位观测植被、土壤、岩石、水体、人工建筑等各种地物。

但从苏联进口的“米-8”直升机没有对下观测的窗口,要进行航空光谱测量,他们只能打开侧门,探出地物波谱仪。

童庆禧身先士卒,没有安全带,他就拿普通绳索把自己绑在直升机舱门口,头戴一顶鸭舌帽,身着翻毛皮衣,像手持冲锋枪一样徒手握着地物波谱仪主机。直升机的飞行高度从数十米到数百米,强劲的风灌进来,巨大的旋翼声和风切声会让人的肾上腺素飙升。童庆禧却镇定地瞄着地面,在巨大的噪声中扯着嗓子喊出测量的目标名称,身旁同事赶忙记录下测得的光谱曲线,就这样连续作业了好几天。

真正危险的一次航空作业是在四川剑阁。他和薛永祺等人一起从保山起飞,在一个本来预报晴朗的天气进行夜航红外测量,结果一路遇到雷暴。他们在电闪雷鸣和倾盆暴雨中飞行了一个多小时,最终决定返航。幸亏他们及时返航,否则以老旧的“伊尔-14”飞机仅2000多米的飞行高度,如果迎着5000多米高度的玉龙雪山飞去,那会是一幅怎样惨烈的情景!

遥感究竟是什么?童庆禧解释说,“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,诸如徐霞客、郦道元等地理学家穷其一生只能用脚去丈量大地,他们只看到了一个个点和一条条线,无法站在更高维度得到面上的认识。遥感恰恰是最能以“面”来认识地表的,它可以在飞机或卫星上看到地表真面目。

在上世纪80年代初期,他们在新疆黄金找矿会战中一战成名,在托里-艾比湖地区发现了长约五六公里、宽达数十米的一条蚀变带或矿化带。国家还为这个领域新定了一个专业名词,即“科研预测储量”。顾名思义,就是通过遥感技术等科学手段,在实地大规模勘探之前,先对地下的黄金等矿产储量进行一番“科学预测”。

童庆禧说,遥感就是为国家“摸家底”的。他一生的得意之作正是高光谱分辨率对地观测,或称“高光谱遥感”。这种技术能捕捉数百个光谱波段的“物质指纹”,既能精准识别农作物病虫害,也能监测水体污染,至今仍在三北防护林建设、全国土地调查中发挥作用。

童庆禧倡导了“北京一号”小卫星的研发,全力支持的“北京三号”商业遥感卫星分辨率如今已达到0.3米,这就意味着能清晰识别地表建筑物的门窗、道路上的交通标识以及小型车辆,让中国商业遥感跻身国际先进行列,彻底改变了“靠进口数据摸家底”的历史。

在人间

听说了童庆禧这些传奇经历的人都会觉得他又“虎”又酷,而在他的得意门生、中国科学院院士张兵眼中,童庆禧和那个时代的大科学家一样,拥有的是家国情怀和赤诚之心。这种厚重情怀也是他幼年的经历和磨难造就的。

童庆禧出生在武汉。1937年抗日战争全面爆发,小童庆禧随着父母逃到桂林,而1938年10月武汉就沦陷了。1944年,日军兵临桂林城下,父母带着9岁的童庆禧从桂林再次逃往乡下。途中遭遇日本兵,他们慌忙躲进一个被草木遮掩的小土洞,屏住呼吸,只听头顶枪声零落、皮靴踏响。半小时后,四周渐寂,他们终于幸运脱险。

抗战结束后的1945年冬天,10岁的童庆禧随父母返回桂林。父母终日打零工谋生,他则去山中拾柴,有一次不小心踩上国民党军队遗留的三角毒钉,铁钉刺穿破旧的布鞋。他曾听说有人因此丧命,惊恐地哭着对母亲说:“我可能活不成了。”

伤口起初只有针眼大小,敷草药包扎后却急剧恶化,溃烂成洞。母亲千方百计将他送入红十字医院,医生警告:再晚一步,毒素攻心则性命难保。他的劫难不止于此,随后又罹患了疟疾和肺结核,在那个年代,任何一次劫难都可能是致命的。

行走在战后废墟中,那个瘦弱的少年望着断壁残垣,心中常常充满疑问:我们的国家为何沦落至此?为何只有失败,没有胜利?何时才能站起来、强大起来?这些疑问也成了童庆禧此后一生“每一步都是信仰”的底色。

童庆禧生来顽强,求学机会都是靠自己争取来的。父亲一直希望十来岁的童庆禧做帮手,将来继承父业去做药材生意。这反而刺激了童庆禧对学习的热情,他一个人四处奔波说服老师收他入学,“跑了好几天,跑了好多学校”,最终入读了桂林市第二小学。

他从不服输。中学时,他羡慕高年级的同学玩双杠,“我一看到就非常羡慕,趁他们不注意,自己也想上去做两下,结果没上去就掉下来了,双臂根本就撑不住”。

旁边的同学大笑,正是这嘲笑激起了他的好胜心。童庆禧开始每晚锻炼,他还自己做了一副做俯卧撑的器械。一年后,他的双杠动作已经轻松自如,远超当年嘲讽他的同学。

回忆这段经历的时候,他说:“人活一口气,只要站着,人家就没有办法把你弄倒。”

正是这种“不服输”让他在留学期间成为苏联体操二级运动员,更让他在海拔6500米的珠峰能承受数十公斤负重、在腾冲直升机上顶得住倒灌进来的寒风。

珠峰的并肩作战和遥感路上的筚路蓝缕,铸就了童庆禧和同事们的战友情谊。他尤其珍惜跟薛永祺50多年来的兄弟般的友谊,童庆禧把他们之间的默契归因为“物以类聚,人以群分”。

他们是在1974年北京一次展会上结识的。1986年,“七五”项目立项时,童庆禧与薛永祺两个团队合作,在“七五”末期完成了成像光谱仪的研制。这是一种强大的遥感设备,它就像给相机赋予了“火眼金睛”,不仅能拍下地面的图像,还能分析出图像中每一个点是由什么物质构成的,是哪种矿物,或是哪种作物。有了这些研究成果,他们在澳洲城市遥感、遥感找矿等合作项目中大获成功。之后,他们先后与美国、日本、马来西亚和苏联等国家开展了一系列实质性合作。由于童庆禧和薛永祺是“七五”国家科技攻关“高空机载遥感实用系统”第一和第二完成人,因此双双获得中国科学院科技进步奖特等奖。

两人近70岁时还曾一起打地铺过夜。作为科技部国家遥感中心专家委员会主任,童庆禧提出,要发展微小卫星对地观测。2003年,在中英小卫星合作协议签订后,童庆禧和薛永祺因对英国一家公司承担当时很先进的高分辨率卫星相机任务不放心,不约而同决定比其他代表团成员推迟一天回国,再去相关公司考察。第二天因欧洲空管计算机故障,全部航班停飞。两位老人办完登机手续后发现航班没有了,到夜里近11点时,酒店已人满为患,最后只能在伦敦希思罗机场找了一个清净的角落,用拉杆箱当枕头,在地板上“抵足而眠”。

就在今年生日前几天,90岁高龄的童庆禧专程从北京赶赴上海,与88岁的薛永祺等老友一聚。他们约好了,每年都要聚一两次,而且每次童庆禧都要带上夫人覃洛清,因为她和薛永祺夫人姚素珍很要好。

童庆禧与夫人覃洛清在院士合唱团合影。受访者供图

覃洛清个子不高,比童庆禧小一岁。他们是桂林中学的高中同学,当年童庆禧是班里的军体委员,覃洛清则是宣传委员,经常一起组织活动。当时覃洛清觉得这个小伙子想法儿多,一会儿一个点子,比如过团日到山上打野仗,或者周末去游玩,他们班的活动在学校里搞得最好。两人开始交往是在北京,童庆禧留苏回国后,他们在1961年结婚。

如今,他们生活在北京海淀区一幢普通居民楼里,那是上世纪80年代末的建筑。房间内摆放简单,很多空间堆满了杂物。但他们很满足,带着幸福感说“3个卧室都有阳光”。

如今除了请人每周来打扫两次卫生,他们的生活全靠自己打理。饮食上覃洛清负责做日常小菜,童庆禧则负责做红烧肉、炖鸡这样的大菜。平时小事都是覃洛清打理,但要是碰到断电了或者水管坏了,都是童庆禧动手修理。

夫妻二人并不是所有的事情都步调一致。覃洛清口味淡,更喜欢米饭而不是面食;童庆禧则从不挑食,他的原则是“生活中还是随意比较好”。

这种随意的饮食习惯承自活到108岁的母亲。他的母亲在100岁时还出去买菜,口味重,少放盐就觉得没味道,并且喜欢吃红烧肉,从不挑肥拣瘦。童庆禧亦是如此。

饮食的随意让体重问题成了医生叮嘱的焦点。童庆禧说,仅仅国庆节这段时间,“肚子又大了,重了3斤”。

采访结束,童庆禧坚持将记者送到电梯口,握手告别时,他的手掌宽厚且有力。

(《中国科学报》记者戚金葆亦有贡献)

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡童庆禧,遥感,珠峰