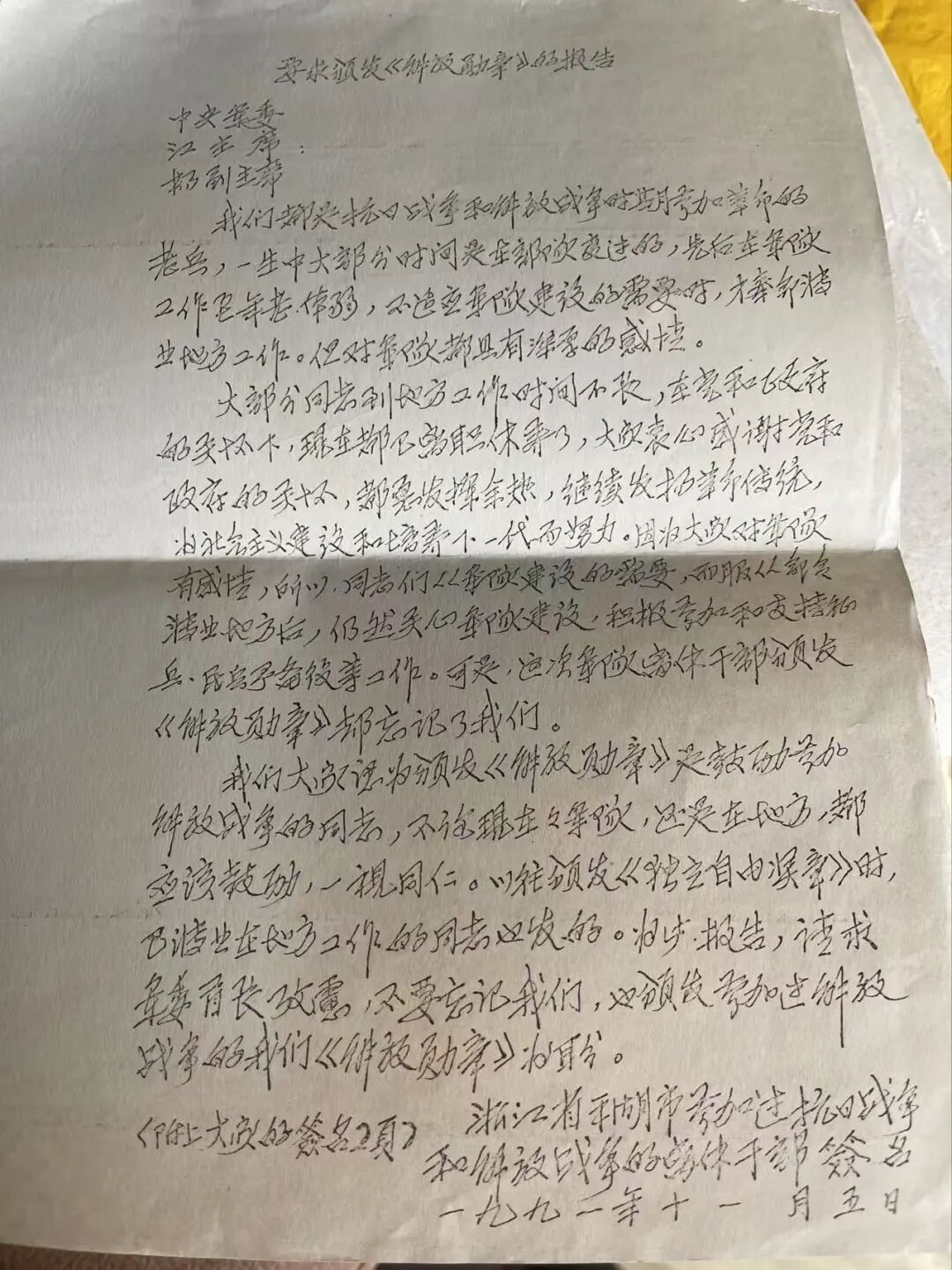

整理父亲遗物时,一页泛黄的信纸从旧档案袋滑落。拾起细看,我的心猛然一颤——这竟是父亲1991年11月5日执笔写给中央军委江主席、杨副主席的信。信的内容是为当年一同参加革命、后转业地方的战友们争取解放勋章。

信的开头这样写道:“我们都是抗日战争和解放战争时参加革命的老兵……大家对军队有感情,所以同志们从军队建设的需要,而服从命令转业地方后,仍然关心军队建设……”字迹工整,笔力遒劲,一如父亲平日的严谨。

我的目光久久停留在那个日期——1991年11月5日。这个日期对平湖而言,刻骨铭心。1937年的同一天,侵华日军在杭州湾金山卫、白沙湾、全公亭一带登陆,然后平湖沦陷。父亲选择这一天执笔,绝非偶然。

我生在新社会,长在红旗下,从小就听父亲说“没有共产党就没有新中国”,却不知这句话在他心中的份量。直到1990年,父亲应桐乡县委组织部之邀撰写回忆录,我才知道这位沉默寡言的老人,曾是一名中共地下党员。

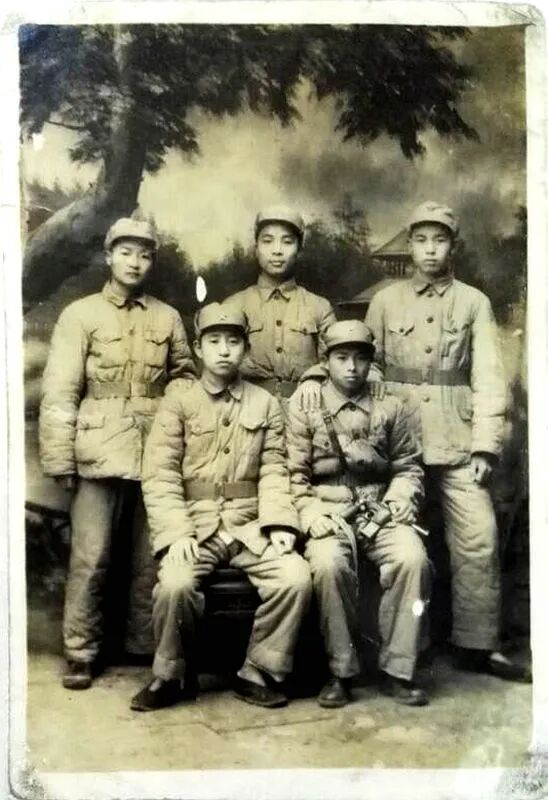

父亲原名钟栢康,1932年生于桐乡。为早日参加革命,他报大两岁,16岁在桐乡简易师范求学时加入地下党组织。为了保密,特意改名为“钟校”,后一直沿用。1949年5月4日凌晨,他参与了解放桐乡的历史事件——那是怎样惊心动魄的夜晚!解放军第27军先头部队来到桐乡北门,负责守城的国民党保安副中队长张焕成打开城门,父亲和战友们迎接大军入城。

2015年,我在独山港调研时偶遇企业主张浩,闲聊间发现他的外公正是张焕成。当晚我问父亲是否记得此人,年迈体弱的他不假思索:“是保安副中队长!”历史在这一刻奇妙地衔接,原来父亲真与张家有交集,他们都是新中国的“开国功臣”。

解放后,父亲投笔从戎,参加剿匪、解放上海、抗美援朝,跟着部队闯过枪林弹雨。1978年转业至平湖县粮食局,次年调至重新组建的县检察院。在近43年的革命生涯中,他始终兢兢业业、任劳任怨。1988年,平湖第一个经济罪案举报热线“2535”就安装在我们家里,父亲下班后就在家值守,几乎是24小时在岗。

离休后,父亲胸前始终佩戴着闪闪发光的党徽。他坚持上老年大学,加入关工委,还担任艺术小学的校外辅导员。他一生俭朴——衣服破了补补再穿,剩饭剩菜热热再吃,自行车坏了修修再骑。那把从日军手中缴获的不锈钢叉子,他用了大半辈子,后来传给了我。再后来市检察院征集史物,我将这把珍贵的叉子和第一部检察举报电话机捐了出去。

父亲爱书如命,眼光长远,七十年代就让我们跟着收音机学英语。1980年元旦,他花了全家半年的收入买了电视机,放在人武部家属院里给大家观看。他会理发、会木工,拖鞋都是自己做的;他组织老年自行车队活动,甚至到太原参加全国骑游协会;他学摄影、学电脑、学上网,看到我们开汽车还想学。

就是这样一位充满活力的老人,在1991年的深秋,郑重地铺开信纸,为战友们争取应有的荣誉。读着信中那句“不要忘记我们”,我忽然理解了父亲——他不是为自己,而是为那些同样奉献一生的战友们发声。

2018年,父亲永远离开了我们。时任平湖市人民检察院检察长曹国华在告别词中说:“钟校同志的一生是革命的一生、奉献的一生、为人民服务的一生。”他的忘年交王少林写道:“一个人终有告别的那一天,如果有人会想起他、纪念他、敬仰他,那就是他的人生价值所在!”

重读这封尘封二十多年的信,我终于明白:父亲执笔的不仅是一封请求信,更是一个老共产党员对初心的坚守、对战友的深情、对军队的挚爱。他把一生都献给了党和人民,却从未向组织提过任何个人要求。这把从日军手中缴获的叉子,这个装在家的举报电话,这封为战友争取荣誉的信——就是父亲留给我最珍贵的遗产。

信中,父亲和战友们写道:“大家衷心感谢党和政府的关怀,都愿发挥余热,继续发扬革命传统,为社会主义建设和培养下一代而努力。”他们也确实做到了。

信的末尾是“浙江省平湖市参加过抗日战争和解放战争的离休干部签名(附上大家的签名2页)”。父亲爱做好事,他执笔的这封信是为这2页签名的离休干部所写。

原来,父亲一直都在用生命书写对党和人民的忠诚。这封信,不过是其中平凡却闪光的一页。透过这封信,我看到了一个老战士对军队深深的眷恋,一个共产党员对信仰的终生坚守。这种精神,将永远激励着我们后辈在新时代的长征路上奋勇前行。

——原载2025年11月5日《嘉兴日报•平湖版》(稍作补充)

作者系国家税务总局平湖市税务局一级主办、经济师, 民盟平湖市宣传信息委员会主任, 市政协独山港镇委员小组副组长、民主监督员,市作家、民间文艺家、摄影家、文艺评论家协会会员,市史志、红楼梦学会会员,市社科专家,市政协第十二、十三、十四届委员。

责任编辑:潘阳薇

责任编辑:潘阳薇