探索大脑的奥秘,是读懂每片脑样本的无声诉说,聚众人之力为病痛找答案、为生命托希望。——包爱民

人物名片

包爱民,籍贯浙江东阳,浙江大学脑科学与脑医学学院教授,博士生导师,国际神经内分泌联合会秘书长,国家健康和疾病人脑组织库牵头筹建者,国家人脑库常务副主任,推动人脑样本标准化管理与国际合作。其研究方向为神经精神疾病及内分泌疾病的神经内分泌学机制。依托脑库样本,她助力多个课题组在阿尔茨海默病病因探索等方向取得突破。

“你是夜猫子还是早起鸟?”介绍起自己的专业,包爱民却用这个问句开启了对话。

见记者稍显疑惑的神情,她笑着解释,“你知道吗?这很大程度上是由大脑决定的。大脑深处藏着‘生物钟中枢’,它不仅调控你何时醒、何时困,连偶尔想熬夜的冲动,也受它‘指挥’。”

和包爱民的对话,三句话离不开“大脑”。作为浙江大学脑科学与脑医学学院教授,她二十多年的科研生涯都围绕着这个仅重三磅、却是宇宙中最复杂的器官,探索破解抑郁症、阿尔茨海默病等神经退行性疾病发病机制的谜团。

这份对大脑的执着探索,引领她成为中国人脑库的第一代建设者。从零起步,如今浙江大学医学院中国人脑库已发展成为国家健康和疾病人脑组织资源库(以下简称“国家脑库”),为全国的脑科学研究提供坚实支撑。

国家脑库实验室里,人脑组织样本切片被依次放置在显微镜下,细密交织的神经结构与血管网络缓缓显现,宛如一片片微缩的“生命森林”。

“这片仅几微米厚的组织,承载着一个人的记忆、情感与疾病历程,更承载着解开无数人病痛的希望。”包爱民说。

大脑的谜题,是迷人的

研究大脑这个复杂器官的人,都带有一种浓烈的、天然的好奇心。包爱民就是这样的人。

三十多年前,她还是一名内分泌科医生,每天面对的是甲状腺、性腺、胰腺病人。但看诊、开药的日常工作没有淹没她内心深处的好奇。她脑海里始终有个声音:这些症状的根源究竟在哪?

“下丘脑。”当时的科主任在查房时告诉她,“我们这些医生,将来要是有机会,一定要研究这个地方。”

这个只有成年人拇指盖大小的脑区,是人体内分泌系统的“总司令”。它掌控着人类最原始的生存驱动力——进食、繁衍、情绪……包爱民说,临床上遇到的众多内分泌系统疾病的相关症状,溯源而上,“一定有高级中枢的问题”。

当时,这个核心区域几乎是个被遗忘的角落。脑梗塞、脑出血、脑肿瘤患者络绎不绝,但这些疾病很少波及下丘脑,相应的,医院里也几乎没有医生专门研究它。

“我就是想知道答案。”——2000年,已经当了十余年医生的包爱民,在许多人不解的目光中,做了一个改变人生轨迹的决定:离开临床,投身基础研究。

她走向了一个更广阔也充满未知的世界。包爱民前往中国科学技术大学跟随周江宁教授攻读神经生物学博士学位。彼时,国内该领域的研究尚处起步阶段,“很多人都没听过这个专业呢。”她笑着说,“文献难找,没有参照,但这不正是想象力自由驰骋的时刻吗?”

2000年,荷兰神经科学家、“下丘脑之父”迪克·斯瓦伯来到学校,带来一场关于大脑性分化的学术报告,一片待探索的“新大陆”在包爱民的眼前展开了。之后,她被选派前往荷兰皇家科学院脑科学研究所,加入斯瓦伯教授的团队进行针对人脑组织样本的科研。

“包老师对大脑的好奇是没有止境的。”同事们这样形容包爱民。2000年初,包爱民便开始主攻包括抑郁症、双相障碍等情绪障碍疾病的研究。实验过程中,她没有满足于阶段性的成果,当观察到不同样本“应激反应轴”的中枢驱动因子激活程度不一样时,她反复追问:“这个过程是所有人都这样吗?”“会不会存在被我们忽略的个体差异?”

不断累积的数据显示,女性患者的激活程度明显更高。“哎!这说不定是个大发现!”整个团队兴奋地投入了后续研究——为什么女性的更高?这会不会就是女性更易感抑郁症的原因?

正是这些“反常识”的发现,让包爱民的团队首次阐明:人体下丘脑室旁核促肾上腺皮质激素释放激素神经元活性表达存在明显性别差异,这可能成为抑郁症发病中性别差异的原因之一。

大脑的谜题,是迷人的。越是深入探索,就越是显现出新的维度。

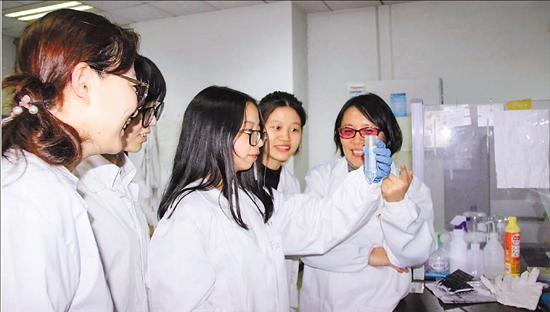

包爱民(右一)在实验室指导学生。 受访者供图

包爱民和团队逐渐意识到了一个根本性的困境:动物脑与人脑存在着巨大的鸿沟。

因而,使用小鼠构建抑郁症模型时,包爱民会思考那些在“被强迫游泳”却很少划动的小鼠行为:这种少动,真的等同于人类的绝望吗?还是仅仅是小鼠的一种生存策略?

包爱民告诉记者,动物模型无法模拟人类疾病从遗传到发育,再由环境刺激而导致病因的全过程,无法复制一个人的种种经历对大脑的塑造。

千百年来,人类深受抑郁症、阿尔茨海默病、渐冻症等神经精神疾病的折磨,科学家们虽竭尽全力使用小鼠、猴子等模式动物屡有新发现,但疾病尚未攻克。

“因为,人类的疾病,最终要在人脑中找到病因,获得验证。”包爱民说。这个想法,让她的事业轨迹再次转折,一场更为宏大也更为艰难的“征程”开始了。

在生的终点,存蓄希望

坐落于浙江大学医学院的国家脑库总是格外安静。冷藏柜的嗡鸣声轻得像呼吸,架子上码放整齐的样本盒,保存着一份份承载着生命记忆的脑组织——这里的每一份样本,都是未来破解脑疾病谜题的“钥匙”。

这座支撑着全国脑科学研究的“宝库”,最初只有一支不到十个人的团队。2012年,在中国科学院院士段树民的带领下,团队逐步争取到重要的学术与政策支持,从制定操作规范起步,再确立技术标准、搭协作网络,一步步建立这座人脑组织库。

“设备、空间都到位了,唯独缺了最关键的样本。”国家脑库秘书孙冰一度很沮丧,受传统观念影响,愿意捐献脑组织的人很少。

“这个事业刚起步,大家对脑组织捐献不了解、不愿意捐很正常,有迷茫和困惑都能理解。”包爱民用她特有的、昂扬的语气给团队打气,“你看角膜捐献,最早的时候大家也不了解,觉得没法接受。现在不也成了助人重见光明的常态?脑组织捐献,也会有这一天的。”

那段时间里,包爱民像个不知疲倦的“创业者”,带着宣传册,在医院、社区和养老机构四处奔走。跟医生讨论样本对脑疾病研究的关键作用,与患者家属坦诚交流捐献能为后续治疗带来的希望,一点点打消大家对“脑组织捐献”的陌生与顾虑。

人类的大脑是生命结束后最快自溶的器官。为了能让科学家捕捉到最接近生命状态的分子信息,所有大脑样本都要在捐献者离世后24小时内完成采集。

国家脑库技术员方正告诉记者,技术团队常年保持每周7天、每天24小时待命的状态。“无论在全国各地哪个城市,在一天中的哪个时间,只要有经过知情同意向我们脑库进行捐献的需求,而当地却暂时未建设脑库,那么我们就要立刻出发。”

采集回来的脑组织,一半会在最短时间内被团队精细地分割成不同脑区,分装标记,存入零下80摄氏度的超低温冰箱。而另一半会置于福尔马林溶液固定,后续制作为一个一个脑区的石蜡组织块,然后切片、做染色、做诊断,再发送给有需要的科研团队。

“每个捐献者,都会留下20多块不同脑区的石蜡组织样本。” 包爱民补充,“有的研究者要前额叶研究情绪,有的要海马体研究记忆,有的要小脑研究运动功能,他们申请哪个脑区,我们就提供哪个。”

“这项服务我们基本是免费的。”包爱民的语气平和又坚定,“我们只有一点简单的需求——希望研究者们在完成论文时,能在致谢部分提到国家脑库。这不仅是对脑库辛勤工作的认可,更是对每一位捐献者无私奉献的尊重。”

如今,国家脑库已经收到704例的全脑捐赠,为国内的 80个课题组提供了8000余份研究样本。珍贵的样本源源不断地被送往一个个实验室,不少科研团队借助它们,在阿尔茨海默病的早期诊断标志物筛选、抑郁症的神经机制解析等方面取得了重要进展。

2019年,浙江大学医学院中国人脑库入选国家级资源平台,包爱民肩负的日常管理工作更多了。许多行政文件的编写、参观接待等,本不是她的本职工作,可她从不计较。

怕年轻人写文件不够周全,包爱民就逐字逐句修改;有学生、老人来参观,她总会放下手头的事亲自解说,从样本怎么来、怎么处理,讲到能帮着解决什么病,一遍又一遍,不厌其烦。“包老师总说,多让一个人了解,就多一分支持。”孙冰说。

每个和包爱民接触过的人,都能感受到她身上这股热情。兼顾国家脑库的工作挤压了她的科研时间,只能加班加点完成,但人们总是看到她咧开大大的笑容:“你想啊,一个人做研究的确会解开几个关键科学问题;但脑库能支持一群人甚至几代人往前走。科学的发展,是无数人的接力。”

跨界科普,永远“电量满格”

镜头前,包爱民认真理了理灰白羊毛衫的领口。第一次在B站录制科普课程,这位教授心里突然有点忐忑——年轻人会不会觉得太学术,随手就划走了?

这是包爱民头一回尝试这么“新潮”的科普方式。2022年3月,包爱民主讲的《脑科学新知20讲》在B站正式上线,为了让内容接地气,她前前后后琢磨了很久。不照搬教科书理论,而是从年轻人关心的现实问题切入,“‘犯罪脑’长什么样?”“恋爱是临时的精神错乱吗?”“什么样的人容易抑郁?”这些网络热门的议题,恰恰成为探索大脑奥秘的入口。

评论区很快热闹起来。有人留言:“原来我不是‘恋爱脑’,是多巴胺在搞事情!”还有人说,听了课对抑郁症患者有了更深入的理解:“他们不是脆弱,只是生病了。”包爱民只要有空就会回复,有时还会在后续视频里专门解答。

如今,这门课播放量已突破百万。“神经递质”“昼夜节律”……一个个听上去艰涩的专业名词,就这样与日常生活产生了连接。

学生陈鑫璐总说,包老师是个特别有“漫画感”的人——讲科研就像讲漫画故事,还自带剧情张力。聊神经退行性疾病,就说“细胞里堆了太多垃圾没清理,得想办法帮它扫干净”;讲到下丘脑,戏称是“人体公司的CEO,管着进食、繁衍、情绪这些大事”……

接触网络久了,包爱民的“网速”也快了起来。当问及日常的工作安排,她翻着日历本里的待办事项调侃:“上午脑库开会,下午参加学术会议,晚上改论文,明天……感觉自己很像网络上流行的那位‘鸡排主理人’?”

国家脑库中,包爱民正在做科普。 受访者供图

不仅在网络课堂,包爱民还在浙江大学开设了《大脑与社会》通识核心课,作为国内首个脑科学与社会交叉研究的课程,也深受学生欢迎。“来上课的100多个学生,从中文系到计算机系,大半跟医学不沾边。”包爱民的助教、浙江大学医学院的博士生罗梦雨说。

为了让学生更好地理解,她的课程设计别出心裁:一份收录了《美丽心灵》《记忆碎片》等40多部影片的片单,让学生通过写影评理解抽象概念;课堂上不仅观察真实脑切片,还鼓励学生完成学术论文。这门课的火爆程度超乎想象——选课系统开放后,名额总在几秒钟内就被“一抢而空”。

课堂上,包爱民从“犯罪脑”聊到法律量刑,从记忆机制谈到情绪管理,内容跨越法学、哲学、心理学等多个领域。罗梦雨说:“包老师更想传递的,是一种理解自我、理解他人的思维方式。”

“不仅要传授知识,更要培养‘脑素养’。”包爱民认为,社会,就是无数个大脑的集合。让非脑科学、脑医学专业学生理解大脑如何影响决策、情绪和行为,能帮助他们更好地理解自己和他人。

对她来说,科普仿佛是一种本能。多年来,从电视节目到社区讲座,从编写科普读物到翻译专业书籍,只要能让脑科学,尤其是人脑库建设的理念走向大众,她都愿意尝试。就连翻译迪克·斯瓦伯的著作《我即我脑》时,她也抱着这份 “让知识落地”的心思——斯瓦伯在自序里写道,“将这本书介绍到中国来的工作将是不可能完成的任务。我俩曾经就本书中的几百个‘困难的句子’进行过热烈的讨论,直到她可以向读者提供简明易懂的、正确的中文译句为止。”

当被问及为何在繁重的工作之外,仍坚持科普这么多年时,这位热情爽朗的教授反而一时语塞了。她不习惯用“情怀”这样的大词,思考片刻后,认真地说道:“科学传播,就像大脑的神经网络——建立更多连接,就能点亮更多未知的角落。”

链接:

国内外人脑库

建设现状

经过数十年的发展,人脑组织库在发达国家已经取得了长足的进展。欧洲、美国等均已建立了颇具规模的脑库,分布在综合大学的医学院校、独立研究所、诊疗机构等,形成了全国性和跨地区的脑库网络。

根据阿尔茨海默病论坛(ALZFORUM)数据统计,目前全球共有146所以神经退行性疾病研究为重点的人脑组织库,其中美国81所、英国17所、澳大利亚10所、德国6所、加拿大4所、荷兰1所。同时,越来越多国家成立了脑库联盟。

欧洲

欧洲脑库联盟(BrainNet Europe)由19家欧洲脑库组成,于2004年7月启动,分布于英国、法国、德国等国家,要求成员采用统一的标准化脑取材、保存、基本病理检测程序,并推动脑组织资源共享。

值得一提的是,荷兰人脑库作为世界上最早成立的人脑库之一,经过40年的建设,目前已发展成为全世界规模最大、取脑速度最快、生前临床资料最详尽、收集大脑样本最齐全的人脑库。它拥有8000多份人脑组织标本,在2013年至2024年间,已向世界1000余项人脑研究相关课题提供了样本。

美国

在美国,几乎每个州都建有一定规模的脑库。2013年,美国国立卫生研究院(NIH)资助成立了美国NIH神经生物库(NIH NeuroBioBank),连接多所大学与研究机构的六大主要脑库,汇集了涵盖神经病学、神经精神医学及神经发育性疾病领域的标本,提供集中检索与样本分发通道。此外,美国还拥有数家大型私立非营利性人脑组织库和正常与疾病人脑研究所。

英国

英国脑库核心为英国脑库网络(UK Brain Banks Network,UKBBN),由医学研究理事会(MRC)建立,包含10个脑库,拥有超过10000个脑组织样本的集中可搜索数据库。近年来,UKBBN 推动了脑库样本的数字化病理学分析,并积极将其与活体成像(如 MRI、PET)数据进行关联,实现“影像-病理”的深度融合研究。

澳洲

澳洲的脑库运作较为分散,曾试图走全国化路线,但国家网络(如早期的 Australian Brain Bank Network)在 2019 年停止后,捐献组织转为以州或机构为单位运作,同时出现若干专科脑库。

中国

目前,我国共有两家国家级的人脑组织资源平台,除浙江大学的“国家健康和疾病人脑组织资源库”外,另一家就是中国医学科学院基础医学研究所的“国家发育和功能人脑组织资源库”。后者成立于2012年12月,依托中国医学科学院北京协和医学院遗体志愿捐献接受站,系统化开展基于志愿捐献者人脑及相关组织的规范化收集、保存与研究资源建设工作,经过全面神经病理评估后对国内科研工作者开放共享。国家发育和功能人脑组织资源库联合北京协和医院、河北医科大学、山西医科大学、贵州医科大学、吉林大学等共同组建,截至今年10月,已累计规范收集全脑组织样本上千例,累计向国内150余个课题组共享人脑组织样本超过2.3万例次,其所有脑组织样本均采用“半脑固定、半脑超低温冰冻”的标准化保存模式,有力支撑了多项脑科学和脑疾病前沿研究,并发表了一系列高水平成果。

(注:统计数据更新截至2025年11月。记者 杨千莹 整理)

环球人物过往报道》》》

蔡磊背后,有个神秘的“国家脑库”

作者:王秦怡 冯群星

·2024年6月,杭州的国家脑库里立着几块“无语良师碑”,上面刻着一个个捐献出遗体、脑组织和脊髓组织的志愿者名字。“无语良师”是医学院师生对捐献志愿者的敬称,他们再不能说话,却教会大家宝贵的医学知识。(雷迅 / 摄)

他们帮助许多个“蔡磊”实现人生遗愿,

也保存下通往未来的解谜希望。

“我还有最后一颗‘子弹’,就是自己的身体。”蔡磊这个念头从心中冒出来,就无法再消失。

5年前,时任京东集团副总裁的蔡磊确诊渐冻症。他走上抗击渐冻症之路,建立渐冻症患者大数据平台,链接了一万多名患者。2022年9月,他宣布:去世后将大脑和脊髓组织捐献给医学科研用。

在他的感召下,短短几月间,1000多名渐冻症患者签署了遗体或脑组织、脊髓组织捐献书。

截至2024年6月,全国脑组织和脊髓组织捐献已完成10例,其中3例储存于国家健康和疾病人脑组织资源库(以下简称国家脑库)。

在位于杭州的国家脑库办公室,环球人物记者见到了一支由院士领衔的团队。是他们,帮助许多个“蔡磊”实现献出“子弹”的人生遗愿,也保存下通往未来的解谜希望。

·2023年,蔡磊(前排左二)在国家脑库向捐献志愿者的脑样本献花致敬。

“最大的困难是捐献意愿”

2022年4月,一封邮件不期而至,署名是蔡磊的助理。邮件里说,渐冻症患者很想捐献脑组织和脊髓组织,但不清楚二者的储存存在多大难度。段树民立即意识到,这是一件非常重要的事,他马上添加了助理在邮件里告诉他的微信,尽管他是第一次听说蔡磊这个人。

以下为段树民的讲述。

我平时不太关注新闻,看了邮件才知道有这样一位影响力大的公众人物。蔡磊先生值得尊重,对于渐冻症,他是想解决问题的人。

和他进一步交流后,得知他的担心集中在三点:

一是有些愿意捐献的患者分散在全国各地,要怎么和国家脑库的工作人员对接?

二是大脑极易自溶,最晚要在捐献者去世后24小时拿到大脑样本,捐献的各个环节是否畅通?

三是除了脑组织,可否接收脊髓组织?

这次他会找上我,也是先问了中国器官移植发展基金会,才了解到中国已经有了国家脑库。这说明我们的宣传工作还是没有做好。

事实上,他们想到的这些困难,在我们看来反而问题不大。

脑库一周7天、一天24小时都有人待命。我们还成立了中国人脑组织库协作联盟,当时就已经有19个规范化运行的脑库分库。

·2024年6月,段树民接受环球人物采访。(雷迅 / 摄)

你们问我,脑库建设的难点是什么?我始终说,最大的困难是有捐献意愿的人不多。

2010年,我来到浙江大学任医学院院长。2012年,院里有老师向我建议能不能建立我们中国人自己的脑库。这个建议非常重要。

自20世纪80年代起,美欧等发达国家陆续建立了脑库。国内当时也有医学院校在建立脑库,但真正运转起来的几乎没有。中国科学家的研究主要依赖于进口外国人脑样本。

我是研究神经生物学的,知道人脑样本对于各种神经精神疾病的意义。

人类大脑1500克,约有860亿个神经元。可这个人体中最精细、最高级的组织生了病,却不能像其他部位那样做活检,只能进行动物实验。很多新药一进入临床试验就失败了。

如果能在捐献者去世后对大脑及时取材并进行研究,就能搞清楚这种病在人脑上发生了什么样的变化。

脑库建立后,很长一段时间没有收到捐献。我们去动员杭州一些医院的神经科医生,也不太有效果。因为医生去问病人,很难开口。病人会误解和抵触:你还没给我治呢,就找我要大脑?

2012年底,我们才收到第一例捐献。患者得了亨廷顿病,经医生动员,签了捐赠书。但之后又撤回了,后来因为家里的孩子也出现病症,他才改变主意。因为他意识到,不捐献,整个家族的“诅咒”可能永远无法破除。

·国家脑库标识,电路板一样的蓝色线条像大脑神经元一般纠缠、分离。

“有幸认得英雄”

正如段院士所说,鼠脑与人脑不同,许多实验药物在小鼠身上有效,进入临床却全军覆没。

刘华清深知人脑样本研究是打破瓶颈的必经之路 。谈起渐冻症脑组织与脊髓组织捐献志愿者,她深怀敬意:“他们都是英雄,我有幸认得他们。”

以下为刘华清的讲述。

你看见外面那几块“无语良师碑”了吗?

“无语良师”是医学院师生对遗体捐献志愿者的敬称——他们虽不说话,却教会我们宝贵的医学知识。

碑上的名字每半年更新一次,我所认识的渐冻症患者中,已经有3位的名字在上面了,其中,郭先生是浙江省首位脑组织和脊髓组织的捐献者。

郭先生家在浙江省台州市仙居县的一个山村里。我们从杭州开车过去,下了高速还要再开1个小时山路才能到。

进了院子就看到两间平房,一间是会客、就餐的堂屋,另一间是卧室,每间房有十几平方米。

与屋外明媚的春光相比,屋内光线有些昏暗。部分墙皮已经剥落,露出里面的土砖。

因为疾病进展,郭先生说话有些口齿不清,但他比较健谈,招呼我们吃这个吃那个。郭先生的妻子则柔和、安静,一直在土灶边忙碌。

郭先生原本在筑路工程队做技术工作,2018年发病后很快失去劳动能力,只能回家。

随着病情进展,他“连裤子都提不上去了”,也没法做饭。在杭州打工的妻子便回来照顾他,夫妻俩都失去了收入来源。“我们还曾经存下一点钱。”妻子小声说。这种因病致贫在渐冻症患者家庭中很常见。

我们后来去他家拍纪录片,妻子穿着一件亮眼的橙黄色制服,郭先生很自豪地说那是他以前的工作服。因为轻便、防水,他就给了妻子,方便她上山干活。

·郭先生及妻子在家中,妻子穿的橙黄色制服是郭先生以前的工作服。

仙居是浙江有名的杨梅之乡,郭先生家也有杨梅树。当时正是杨梅成熟的季节,郭先生执意让他妻子摘回来一筐招待我们。

关于捐献,他的想法很朴素,认为是理所应当的事:“反正最后烧了也是烧了,一点价值都没有,多可惜!”

这次探望郭先生大约半年后,我在一个凌晨接到了他去世的消息。按理说他的病程只进展到中期,我没想到他会走得那么快……

在他去世后第三天,我终于联系上他女儿小郭。

她哭着告诉我:“最后爸爸的药都是我们找亲戚借钱买的,结果药还没吃完爸爸就走了,看见那些剩下的药瓶,我心里就难受。”

我这才知道英雄在生命的最后,经济上是多么窘迫——我们两次探访期间,他从未提起经济上的困难。

·2023年,刘华清(左)和志愿者去患者家探访,经患者同意后查看其病历。

20世纪80年代,美国科学家大卫·斯诺登开始酝酿著名的“修女研究”,目的是研究年龄增长与阿尔茨海默病的关系。

修道院的卡门修女愿意动员大家参与项目,但她同时也告诫大卫·斯诺登,不要把修女们仅仅当成研究的受试者:“我希望你真正地认识她们……不论你做什么,我都希望你记得这些人是谁。她们是真实的人,是我们爱的人……” 最终有678位修女加入研究,在去世后捐出了自己的大脑。

卡门修女的提醒,也是我联系渐冻症捐献者后的强烈感受。

他们是一个个活生生的人,和一个个在苦难中坚强的家庭。他们来自不同的地方、有着不同的文化水平和家庭背景,却因为对病友的共情和对科研的信任,在经历疾病残酷的折磨后,不约而同地选择用献出自己的方式反哺世界。

他们是那么平凡、朴实、坚韧、伟大!

“脑库的运作像一个银行”

冰箱里的温度低至零下80摄氏度,必须戴着专用手套才能打开。

包爱民小心翼翼地拉开其中一层门,20个小盒子分格排列,每个盒子里装着不同脑区的“新鲜”冰冻样本。捐献时间、第几例大脑、分属脑区,都在盒子上标注清楚。24台大冰箱,可以储存600多例脑组织。

“但脑库一定不是为了存脑,最终的目标是向外发送,我存了多少不值得自豪。”包爱民自豪的是,国家脑库已经向国内90多个科研项目提供了9000多份研究样本。

以下为包爱民的讲述。

我们的核心工作分为收集、储存、发送3个核心环节。

首先是收集去世后的人脑组织。每次有大学生参观完国家脑库,都会说:“包老师,我也想捐献!”

我说:你得回家和爸妈商量商量。

所有捐献者都要签署《国家脑库捐赠者知情同意书》,同意书除了对标国际伦理规范外,还做了一些更贴心的设计。

比如,如果在未来的某一时刻捐赠者或者家属改变主意其登记信息和知情同意书可以撤销,无需说明理由;捐赠者声明除了本人生前签署之外,必须还有一位至亲家属签名。

当捐献者去世后,我们的工作人员在第一时间把大脑取出,把遗容遗貌修复好,再将遗体送回殡仪馆或家里,一点也不影响遗体告别。

·国家脑库档案柜里整齐排列着一小盒一小盒的石蜡组织块。(雷迅 / 摄)

为了满足科学家不同的科研目标,取出的大脑通常分两半保存。这个过程中的每一步都相当重要,我们必须保证最终的样本质量,这样才不辜负信任。像放冰箱的房间,是双电路供电的,可以保证一条电路停电,立马由另一条电路供电。

此外,我们必须做好“最后诊断”。不做最后诊断,其他都是徒劳。

比如,科学家想研究抑郁症病人,结果一名阿尔茨海默病患者在临床上被误诊为抑郁症了,如果我们根据生前诊断将脑样本发送给科学家,那研究结果大概率也是错的。

因此,就需要一名专业的病理师,像侦探一样,根据染色切片还原出人脑疾病准确的“案发现场”。

·2023年,包爱民在国家脑库办公室。

还有人问我:我的大脑很健康,是不是捐献了也没用?不是的。我们发送给科学家的人脑样本都是病例—对照样本,一个成熟的脑库,健康的大脑数量应该至少是带病大脑的4—5倍。

脑库的运作像一个银行。捐献者去世后把大脑存在银行里,大脑是他们的珍贵遗产。

科学家再向脑库申请人脑样本,最后产生的利息是什么?就是对疾病的认识,是治疗的方法,也是新的药物、人类的希望。

现在,因为兼顾国家脑库的工作,我的科研时间被挤压了很多,但我一点也不后悔。相反,我觉得目前是我最好的状态,毕竟你一个人做,顶天了能做到什么程度?科学的发展更需要一群人甚至几代人的努力。

本文为节选全文刊载于2024年第13期《环球人物》杂志

监 制: 吕 鸿

编 审:许陈静

(杂志原标题为《专访国家脑库科学家:像侦探一样还原“案发现场”》,文章未经授权不得转载,转载请加微信“HQRW2H”了解细则。欢迎大家投稿和提供新闻线索,可发至邮箱tougao@hqrw.com.cn。)

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡包爱民,中国人脑库